मुख्यधारा की पत्रकारिता तो शुरुआती दिनों से ही राम जन्मभूमि आंदोलन का अपने व्यावसायिक हितों के लिए इस्तेमाल करती और ख़ुद भी इस्तेमाल होती रही. 1990-92 में इनकी परस्पर निर्भरता इतनी बढ़ गई कि लोग हिंदी पत्रकारिता को हिंदू पत्रकारिता कहने लगे.

(यह लेख मूल रूप से 6 दिसंबर 2017 को प्रकाशित हुआ था.)

निजी प्रसंग से बात शुरू करने के लिए माफी चाहता हूं. बीती शताब्दी के नवें दशक में यह एक दुर्योग ही था कि उधर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने अयोध्या को रणक्षेत्र में बदलने के लिए दांत किटकिटाए और इधर मेरे भीतर सोये नन्हे पत्रकार ने आंखें मलनी शुरू कीं.

जिस फैज़ाबाद जिले में अयोध्या स्थित है, उसके पूर्वांचल के एक अत्यन्त पिछड़े हुए गांव से, जो अब अम्बेडकरनगर जिले का हिस्सा बन गया है, बेहद गरीब माता-पिता के दिये नैतिक-सामाजिक मूल्यों और संस्कारों की गठरियां सिर पर धरे मैं चला तो मेरा पहला सामना विहिप द्वारा दाऊदयाल खन्ना के नेतृत्त्व में सीतामढ़ी से निकाली जा रही रथयात्रा से हुआ.

बहुत से लोगों को अब भी याद होगा, ‘आगे बढ़ो जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो’ जैसे नारे लगाती आती यह यात्रा अन्ततः, आम लोगों द्वारा अनसुनी के बीच, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से कांग्रेस के प्रति उफनाये सहानुभूति के समन्दर में डूब गयी थी.

और डूबती भी क्यों नहीं, श्रीमती गांधी ने अपने रहते इसकी बाबत कोई टिप्पणी तक नहीं की थी. उन्हें मालूम था कि उनकी टिप्पणी से व्यर्थ ही इस यात्रा का भाव बढ़ जायेगा. संघ परिवार इससे अति की हद तक निराश हुआ.

फिर तो इस परिवार की राजनीतिक फ्रंट भाजपा ‘गांधीवादी समाजवाद’ के घाट पर आत्महत्या करते-करते बची. लेकिन राजीव गांधी के प्रधानमंत्रीकाल में इन दोनों ने ‘नया जीवन’ प्राप्त करने के लिए नये स्वांगों की शरण ली, तो असुरक्षा के शिकार प्रधानमंत्री और उनके दून स्कूल के सलाहकार ऐसे आतंकित हो गये कि उनको इन्हें मात देने का सिर्फ एक तरीका दिखा.

यह कि अपनी ओर से ताले खोलने का इंतजाम करके इनका तथाकथित हिंदू कार्ड छीनकर इन्हें ‘निरस्त्र’ कर दिया जाये. फिर क्या था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह ने इसके लिए अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर दीं.

इस बात को सिरे से भुला दिया गया कि यूं ताले खोलने से सम्बन्धित विवाद खत्म नहीं होगा, बल्कि नये सिरे से भड़क जायेगा. उसमें से ऐसे-ऐसे जिन्न निकलने शुरू होंगे, जिन्हें किसी भी बोतल में बंद करना सम्भव नहीं होगा.

विहिप और भाजपा को तो यूं भी ताले खुलने से तुष्ट नहीं होना था, इसलिए उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था. जैसे-जैसे राजीव गांधी को मिले जनादेश की चमक फीकी पड़ती गयी और वे राजनीतिक चक्रव्यूहों में घिरते गये, ‘रामजन्मभूमि’ पर भव्य मंदिर के तथाकथित निर्माण की कवायदें तेज होती गयीं.

यहां रुककर ‘रामजन्मभूमि’ का अयोध्या-फैज़ाबाद में प्रचलित अर्थ जान लेना चाहिए:

बाबरी नाम से जानी जानेवाली कई सौ साल पुरानी एक मस्जिद, जिसमें (पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार) 22-23 दिसम्बर, 1949 की रात फैज़ाबाद के तत्कालीन जिलाधीश केके नैयर और हिंदू सांप्रदायिकतावादियों की मिलीभगत से जबर्दस्ती मूर्तियां स्थापित कर दी गयी थीं और कह दिया गया था कि भगवान राम का प्राकट्य हो गया है.

फिर यह ‘तर्क’ भी दिया जाने लगा था कि ऐसा करना किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं है क्योंकि यह मस्जिद एक वक्त मंदिर को तोड़कर निर्मित की गयी और गुलामी की प्रतीक थी.

बिना इस अर्थ को समझे पत्रकारों के वे विचलन दिखेंगे ही नहीं जो ऐसे ‘तर्कशास्त्रियों’ की संगति ने उनमें पैदा किये. इस अर्थ की कसौटी पर तो उनमें विचलन ही विचलन दिखायी देते हैं.

किस्सा कोताह, 1986 में ताले खुले और 1989 में राजीव गांधी ने फिर हिंदू कार्ड छीनने की कोशिश में ‘वहीं’ यानी ‘गुलामी की प्रतीक’ उसी मस्जिद की जगह मंदिर निर्माण के लिए विहिप का बहुप्रचारित शिलान्यास करा दिया.

उनकी और मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी की समझ यह बनी कि शिलान्यास से हिंदू तो खुश होकर कांग्रेस के खेमे में आ ही जायेंगे, ‘निर्माण’ रोक देने से मुसलमान भी तुष्ट ही रहेंगे और कांग्रेस के दोनों हाथों में लड्डू हो जायेंगे. तब शाहबानो और बोफोर्स मामलों में फसंत के बावजूद चुनाव वैतरणी पार होने में दिक्कत नहीं होगी.

मगर हुआ इसका ठीक उलटा. विहिप भाजपा ने इस शिलान्यास को अपनी बढ़ती हुई ताकत से डरकर सरकार द्वारा मोर्चा छोड़ देने के रूम में देखा और हर्षातिरेक में नये-नये दांवपेचों की झड़ी लगा दी. फिर तो लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी का अयोध्या आकर प्रचार शुरू करने व रामराज्य लाने का वादा भी कुछ काम नहीं आया.

1989 के आम चुनाव में कांग्रेस फैज़ाबाद लोकसभा सीट भी नहीं जीत सकी. आगे चलकर विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुलायम सिंह यादव और पीवी नरसिम्हाराव, कल्याण सिंह के राज में 1990-92 में कैसे ‘अयोध्या खून से नहायी’, ‘सरयू का पानी लाल हुआ’ और बाबरी मस्जिद इतिहास में समायी, यह उसके पच्चीस साल बाद भी ताजा-ताजा इतिहास है.

हिंदू कार्ड की छीना झपटी वाले इस इतिहास को वर्तमान के रूप में झेलना मेरे पत्रकारीय जीवन का अब तक का सबसे त्रासद अनुभव था, मोहभंग के कगार तक ले जाने वाला. हालांकि इसके लिए मेरी नासमझी ही ज्यादा जिम्मेदार थी, जिसके झांसे में आकर इस कठिन समय में भी मैं यही माने बैठा था कि पत्रकार होना सचमुच ‘वॉचडॉग ऑफ पीपुल’ होना है.

सच को सच की तरह समझने, कहने और पेश करने का हिमायती होना, मोह-लोभ, राग-द्वेष और छल-प्रपंच से दूर होना, देश व दुनिया की बेहतरी के लिए बेडरूम से लेकर बाथरूम तक में सचेत रहना और जीवन में नैतिक व प्रगतिशील मूल्यों का आदती होना भी.

मुझे तो यह सोचने में भी असुविधा होती थी कि कोई पत्रकार लोगों को स्थितियों और घटनाओं की यथातथ्य जानकारी देने के बजाय किसी संकीर्ण, सांप्रदायिक या धार्मिक जमात के हित में उन्हें गढ़ने व उनके उपकरण के रूप में काम करने की हद तक जा सकता है.

पत्रकारिता की दुनिया भली ही सिर्फ इसलिए लगती थी कि यहां रहकर मैं जीवन के तमाम विद्रूपों का सार्थक प्रतिवाद कर सकता था. पूछ सकता था कि दुनिया इतनी बेदिल है तो क्यों है, लाख कोशिशें करने पर भी संवरती क्यों नहीं है और कौन लोग हैं जो उसकी टेढ़ी चाल को सीधी नहीं होने दे रहे?

इसलिए विहिप भाजपा की कवायदों में धार्मिक सांप्रदायिक, व्यावसायिक और दूसरे न्यस्त स्वार्थों से पीड़ित पत्रकारों को लिप्त होते, उनके हिस्से का आधा-अधूरा और असत्य से भी ज्यादा खतरनाक ‘सच’ बोलते-लिखते पाता तो जैसे खुद से ही (उनसे पूछने का कोई अधिकार ही कहां था मेरे पास?) पूछने लगता था: भारत जैसे बहुलवादी देश में कुछ लोग धर्म का नाम लेकर युयुत्सु जमावड़े खड़े करने और लोकतंत्र में प्राप्त सहूलियतों का इस्तेमाल उसे ही ढहाने, बदनाम करने में करने लगे हों, न संविधान को बख्श रहे हों, न ही उसके मूल्यों को, दुर्भावनाओं को भावनाएं और असहिष्णुता को जीवन मूल्य बनाकर पेश कर रहे हों तो क्या पत्रकारों को उनके प्रति सारी सीमाएं तोड़कर सहिष्णु होना, उनकी पीठ ठोंकना, समर्थन व प्रोत्साहन करना चाहिए? क्या ऐसा करना खुद पत्रकारों का दुर्भावना के खेल में शामिल होना नहीं है?

मेरे निकट आज भी यह बड़े दुख की बात है कि प्रतिरोध की शानदार परंपराओं वाली हिन्दी पत्रकारिता के मेरे समकालीन अनेक ‘वारिस’ अयोध्या में दुर्भावनाओं के खेल में लगातार शामिल रहे हैं. सो भी बिना किसी अपराधबोध के.

उनकी ‘मुख्य धारा’ तो शुरुआती दिनों से ही इस आंदोलन का अपने व्यावसायिक हितों के लिए इस्तेमाल करती और उसके हाथों खुद भी इस्तेमाल होती रही है. 1990-92 में तो इन दोनों की परस्परनिर्भरता इतनी बढ़ गयी थी कि लोग हिन्दी पत्रकारिता को हिंदू पत्रकारिता कहने लगे थे.

भय, भ्रम, दहशत, अफवाहों और अविश्वासों के प्रसार में अपने ‘हिंदू भाइयों’ को कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हिंदू पत्रकारिता के अलमबरदार चार अखबारों- आज, अमर उजाला, दैनिक जागरण और स्वतंत्र भारत-की तो भारतीय प्रेस परिषद ने इसके लिए कड़े शब्दों में निंदा भी की थी, मगर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था.

अलबत्ता, ऐसा नहीं है कि इस स्थिति के प्रतिरोध के स्वर थे ही नहीं. थे, मगर नक्कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह गये थे. एक वाकया याद आता है:

1990 में विश्वनाथ प्रताप, मुलायम के राज में कारसेवा के नाम पर हुए हड़बोंग में दो नवम्बर को ‘अयोध्या खून से नहायी’ (जैसा कि हिंदू पत्रकारिता ने लिखा) तो मैं फैज़ाबाद से ही प्रकाशित दैनिक ‘जनमोर्चा’ के संपादकीय विभाग में कार्यरत था, जिसके फैज़ाबाद के चैक स्थित कार्यालय में ही संवाद-समितियों ने अपने अस्थायी कार्यालय बना रखे थे.

एक संवाद समिति ने कारसेवकों पर पुलिस फायरिंग होते ही मृतकों की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर देनी शुरू कर दी तो दूसरी के मुख्यालय में ‘दौड़ में पिछड़ जाने’ की आशंका व्याप्त हो गयी.

वहां से उसके संवाददाता को फोन पर बुलाकर कैफियत तलब की गयी तो उसने चुटकी लेते हुए कहा, ‘देखिए, फायरिंग में जितने कारसेवक मारे गये हैं, उनकी ठीक-ठीक संख्या मैंने लिख दी है. बाकी की को उस संवाद समिति ने कब और कैसे मार डाला, आप को भी पता है. लेकिन कहें तो इसका मैं फिर से पता लगाऊं. वैसे मृतकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज, एक काम कीजिए. बंदूकें वगैरह भिजवा दीजिए. कुछ और को मारकर मैं यह संख्या प्रतिद्वन्द्वी संवाद समिति से भी आगे कर दूं. लेकिन कारसेवक पांच मरें और मैं पंद्रह लिख दूं, यह मुझसे नहीं होने वाला.’

दूसरी ओर से बिना कोई जवाब दिये फोन काट दिया गया. लेकिन आत्मसंयम का यह बांध ज्यादा देर तक नहीं टिका. मारे गये कारसेवकों की संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर छापने की प्रतिद्वन्द्विता में पत्रकारों व अखबारों ने क्या-क्या गुल खिलाये, इसे आज प्रायः सभी जानते हैं.

आम लोगों में परंपरा से विश्वास चला आता था कि अखबारों में आम तौर पर पंद्रह मौतें हों तो पांच ही छपती हैं. कारसेवकों पर पुलिस फायरिंग ने इस भोले विश्वास को भी तोड़कर रख दिया. पत्रकार खुद मौतें पैदा करने में लग गये. सच्ची नहीं तो झूठी ही सही.

लखनऊ से प्रकाशित एक दैनिक ने तो, जो अब खुद को विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार बताता है, गजब ही कर दिया. दो नवम्बर को अपराह्न उसने अपने पाठकों के लिए जो ‘स्पेशल सप्लीमेन्ट’ छापा, उसमें मृत कारसेवकों की संख्या कई गुनी कर दी और लाउडस्पीकरों से सजे वाहनों में लदवाकर चिल्ला-चिल्लाकर बेचा.

मगर सुबह उसका जो संस्करण अयोध्या-फैज़ाबाद आया उसमें मृतक संख्या घटकर बत्तीस रह गयी थी. जानकार मजाक में पूछते थे कि क्या शेष मृतक रात को जिंदा हो गये? बेचारे अखबार के पास यह तर्क भी नहीं था कि अयोध्या बहुत दूर थी और हड़बड़ी में उसे गलत सूचनाओं पर भरोसा कर लेना पड़ा.

गोरखपुर से छप रहे एक मसाला व्यवसायी के दैनिक ने भी कुछ कम गजब नहीं ढाया. उपसंपादकों ने पहले पेज की फिल्म बनवायी तो पहली हेडिंग में 150 कारसेवकों के मारे जाने की खबर थी. ‘संपादक जी’ ने देखा तो उसमें एक और शून्य बढ़वाकर 1500 करा दिया ताकि सबसे ज्यादा मसालेदार दिखें.

वाराणसी के एक दैनिक के दफ्तर से किन्हीं सज्जन की मुझसे बात हुई. उन्होंने पूछा- सच बताइए, कितने मरे होंगे. मैंने बताया- 30 अक्टूबर और दो नवम्बर दोनों दिनों के हड़बोंग में सोलह जानें गयी हैं और यह बहुत दुखदायी है. उधर से कहा गया- छोड़िए भी, हम तो छाप रहे हैं कि सरयू लाल हो गयी खून से, हजारों मरे. नहीं मरे तो, हमारी बला से!

मैं उन सज्जन को समझाने में विफल रहा कि सरकार को ठीक से कटघरे में खड़ी करने के लिए फायरिंग में हुई जनहानि की वस्तुनिष्ठता व सच्ची खबरें ज्यादा जरूरी हैं अफवाहें नहीं.

तब मारे गये कारसेवकों की वास्तविक संख्या का पता करने का फर्ज तो जैसे पत्रकारों को याद ही नहीं रह गया था. कोई पूछे- कितने मरे? तो वे प्रतिप्रश्न करते थे- हिंदुओं की तरह जानना चाहते हैं कि मुसलमानों की या फिर… ?

और जो लोग ‘हिंदुओं की तरह’ जानना चाहते थे, उनके लिए पत्रकारों के पास ‘अतिरिक्त जानकारियां’ भी थीं. ‘पुलिस ही गोलियां चलाती तो इतने कारसेवक थोड़े मरते! पुलिस तो अंदर-अंदर अपने साथ ही थी. वह तो पुलिस की वर्दी में मुन्नन खां के आदमियों ने फायरिंग की और जमकर की. फिर लाशों को ट्रकों में भरकर सरयू में बहा दिया. मुसलमान पुलिस अफसरों व जवानों ने इसमें उनका भरपूर सहयोग किया.’

मुन्नन खां उन दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के मुलायम गुट के उभरते हुए नेता थे और उनकी दबंग छवि के नाते विहिप-भाजपा ने उनमें भी एक ‘मुस्लिम खलनायक’ ढूंढ निकाला था और हिंदू पत्रकार इसमें जी-जान लगाकर उसका सहयोग कर रहे थे.

उनको इस सच्चाई से कोई मतलब नहीं था कि अयोध्या में उस दिन किसी मुस्लिम पुलिस अधिकारी की तैनाती ही नहीं थी. फिर वह मुन्नन खां के कथित आदमियों को सहयोग क्या करता? कहा जाता है न कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन पंख तो होते हैं!

इसीलिए कारसेवा समिति के प्रवक्ता वामदेव कह रहे थे कि दो नवम्बर की फायरिंग में उनके बारह कारसेवक मारे गये हैं. और अखबारों ने उनकी संख्या को हजारों तक पहुंचा दिया था. कैसी विडम्बना थी कि कारसेवा आंदोलन का नेतृत्व करने वाली संस्था अपनी जन हानि को ‘कम करके’ बता रही थी और पत्रकार उसे बढ़ाने पर आमादा थे.

कोई चाहे तो यह निष्कर्ष भी निकाल सकता है कि ‘हिंदू’ मानसिकता वाले जिस पुलिस प्रशासन ने प्रदेश सरकार द्वारा आरोपित यातायात प्रतिबन्धों को धता-बताकर लाखों कारसेवकों को 30 अक्टूबर को शौर्य प्रदर्शन के लिए अयोध्या में ‘प्रगट’ हो जाने दिया था, उसी ने मौका मिलते ही उन्हें बेरहमी से भून डाला. ‘पुलिस है न, उसने भून देने के लिए ही उन्हें वहां इकट्ठा होने दिया था.’

लेकिन तब भारत तिब्बत सीमा पुलिस का ‘वह’ अधिकारी सिर्फ इतनी-सी बात के लिए अखबारों के स्थानीय कार्यालयों का चक्कर क्यों काट रहा था कि कहीं दो लाइन छप जाए कि उसकी कंपनी गोली चलाने वालों में शामिल नहीं थी, जिससे वह वापस जाये तो ‘लांछित’ होने से बच सके.

पता नहीं वह बचा या नहीं, लेकिन ‘जो भी सच बोलेंगे, मारे जायेंगे’ वाली इस स्थिति की सबसे ज्यादा कीमत एकमात्र दैनिक ‘जनमोर्चा’ ने ही चुकायी. उसने मारे गये कारसवकों की वास्तविक संख्या छाप दी तो उग्र कारसेवक इतने नाराज हुए कि उसके संपादक और कार्यालय को निशाना बनाने के फेर में रहने लगे.

इससे और तो और कई ‘हिंदू’ पत्रकार भी खुश थे. वे कहते थे, ‘ये साले (जनमोर्चा वाले) पिट जाएं तो ठीक ही है. हम सबको झूठा सिद्ध करने में लगे हैं. मुश्किल है कि ये सब भी ससुरे हिंदू ही हैं.

हां, सारे प्रतिबन्धों को धता-बताकर, यथास्थिति बनाये रखने के अदालती आदेश के विरुद्ध, कारसेवा करने लाखों कारसेवक उस दिन अचानक अयोध्या की धरती फोड़कर निकल आए तो इस ‘चमत्कार’ में भी हिंदू पत्रकारों का कुछ कम चमत्कार नहीं था.

पत्रकार के तौर पर मिले व्यक्तिगत और वाहन पासों को मनमाने तौर पर दुरुपयोग के लिए इन्होंने कारसेवकों को सौंप दिया. कड़ी चौकसी के बीच जब अशोक सिंघल का अयोध्या पहुंचना एक तरह से असम्भव हो गया तो दैनिक ‘स्वतंत्र भारत’ (लखनऊ) के तत्कालीन संपादक राजनाथ सिंह उन्हें ‘प्रेस’ लिखी अपनी कार में छिपाकर ले आये.

उन दिनों पत्रकारों में ‘कारसेवक पत्रकारों’ की एक नयी श्रेणी ‘विकसित’ हो गयी थी, जो कारसेवक पहले थी और पत्रकार बाद में. ‘जनसत्ता’ के सलाहकार संपादक प्रभाष जोशी तो बहुत दिनों तक अपने लखनऊ संवाददाता हेमंत शर्मा के लिए ‘जनसत्ता’ के ही अपने ‘कागदकारे’ स्तम्भ में ‘कारसेवक पत्रकार’ शब्द इस्तेमाल करते और इसकी पुष्टि करते रहे.

जैसे कारसेवक पत्रकार थे, वैसे ही कारसेवक अफसर व कर्मचारी भी थे और ‘रामविरोधी’ पत्रकारों व नेताओं से निपटने को लेकर इनमें अभूत पूर्व तालमेल था.

बहुत कम लोगों को मालूम है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखे जाने की तिथि पर जो ‘प्राकट्योत्सव’ होता है, उसकी बुनियाद भी स्थानीय दैनिक ‘नये लोग’ के दो संपादकों- डाॅ. राधेश्याम शुक्ल और दिनेश माहेश्वरी ने रखी थी.

डाॅ. राधेश्याम शुक्ल अब हैदराबाद से प्रकाशित पत्रिका ‘भास्वर भारत’ के संपादक हैं, जबकि दिनेश माहेश्वरी का कुछ अता-पता नहीं है. ज्ञातव्य है कि मंदिर निर्माण के आंदोलन की बुनियाद मोटे तौर पर हिंदू पत्रकारों द्वारा प्रायोजित यह प्राकट्योत्सव ही बना था.

लेकिन यह समझना नादानी के सिवाय कुछ नहीं होगा कि कारसेवक पत्रकारों की जमात अचानक 90-92 में कहीं से आकर ठसक के साथ बैठ गयी और अपना ‘दायित्व’ निभाने लगी थी.

कहते हैं कि 1977 में जनता पार्टी सरकार में लालकृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री बने तो उन्होंने अपने अनेक कृपापात्रों को विभिन्न अखबारों में उपकृत करा दिया था ताकि वक्त-जरूरत वे काम आ सकें.

बाबरी मस्जिद के पक्षकारों को हमेशा यह शिकायत रही है कि विहिप से दोस्ताना रवैया रखने वाले हिन्दी मीडिया ने भी उनको इंसाफ मिलने की राह रोक रखी है. वे कहते हैं:

(1) इस मामले में हिन्दी मीडिया ने पीड़ित पक्ष से सहानुभूति की अपनी परंपरा 22-23 दिसम्बर, 1949 से ही छोड़ रखी है, जब मस्जिद में जबरन मूर्तियां रखी गयीं. पीड़ित हम हैं और यह मीडिया पीड़कों के साथ है.

(2) 1984 में विहिप ने सरकार पर मस्जिद के ताले खोलने का दबाव बढ़ाने के लिए रथयात्रा शुरू की तो इस मीडिया ने उसे किसी जनाधिकार के लिए ‘जेनुइन’ यात्रा जैसा दर्जा दिया. हरचंद कोशिश की कि लोगों में यह बात न जाने पाए कि यह एक द्विपक्षीय मामले को, जो अदालत में विचाराधीन है, बेहद गैरवाजिब तरीके से प्रभावित करने की कोशिश है.

(3) एक फरवरी, 1986 को ताले खोले गये तो भी इस मीडिया ने यह कहकर भ्रम फैलाया कि रामजन्मभूमि में लगे ताले खोल दिये गये. ताले तो विवादित मस्जिद में लगाये गये थे, जिसको मीडिया बाद में शरारतन ‘विवादित रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद’ कहने लगा और अब सीधे ‘जन्मभूमि’ ही कहता है.

(4) ताले खोलने के पीछे की साजिश कभी भी इस मीडिया की दिलचस्पी का विषय नहीं रही. ताले दूसरे पक्ष को सुने बिना हाईकोर्ट के आदेश की अवज्ञा करके खोले गये, मगर यह तथ्य मीडिया ने या तो बताया नहीं या अनुकूलित करके बताया.

(5) भूमि के एक टुकड़े पर स्वामित्व के एक छोटे से मामले को विहिप ने धार्मिक आस्था के टकराव का मामला बनाना शुरू किया तो भी इस मीडिया ने तनिक भी चिंतित होने की जरूरत नहीं समझी.

(6) 1989 में विवादित भूमि पर राममंदिर के शिलान्यास और 1990 में कारसेवा का आंदोलन विहिप भाजपा से ज्यादा इस मीडिया ने ही चलाया. इससे पहले विहिप की ‘जनशक्ति’ का हाल यह था कि आम लोग उसके आयोजनों को कान ही नहीं देते थे और उसे अयोध्या में लगनेवाले मेलों की भीड़ का इस्तेमाल करना पड़ता था.

(7) 1990 में इस मीडिया ने लोगों में खूब गुस्सा भड़काया कि मुलायम सिंह यादव की सरकार ने अयोध्या के परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा के मेलों पर रोक लगा दी, मगर विहिप यूं बरी कर दिया कि पूछा तक नहीं कि क्यों उसने अपने संविधान व कानून विरोधी दुस्साहस के लिए इन मेलों का वक्त ही बारम्बार चुना?

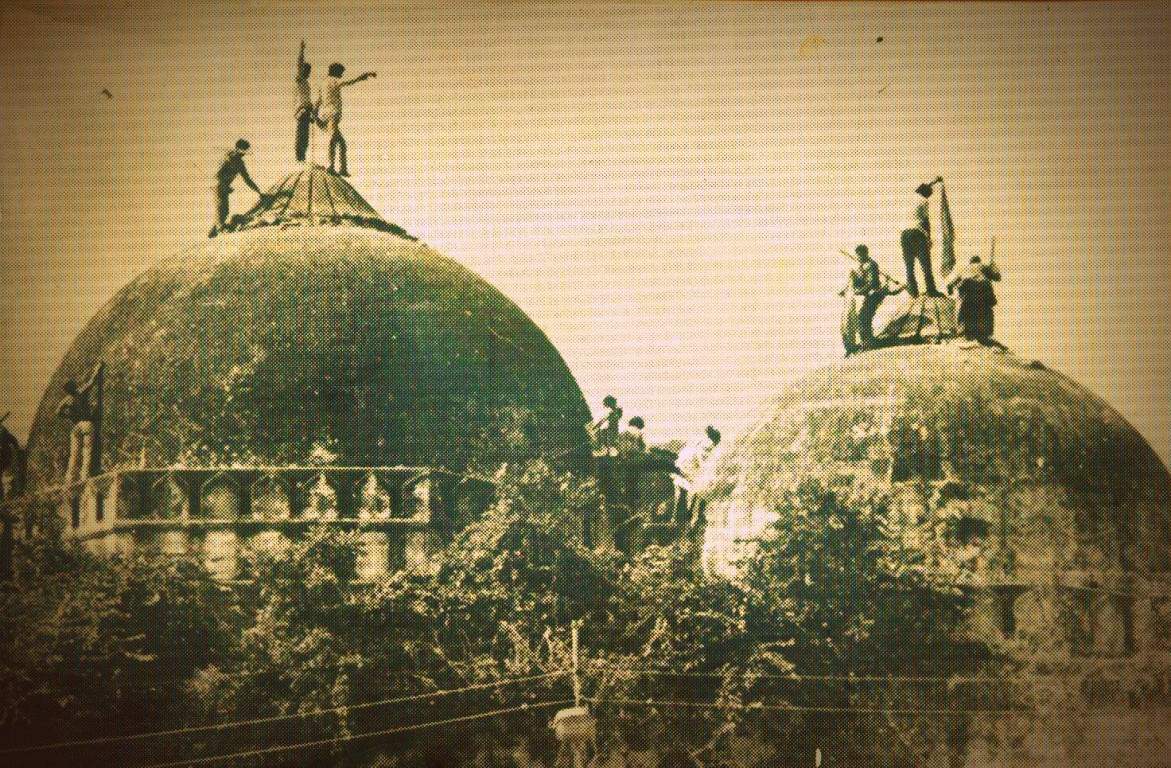

(8) मुुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के इस बयान का भी मीडिया ने जानबूझकर लोगों को भड़काने के लिए अनर्थकारी प्रचार किया कि वे अदालती आदेश की अवज्ञा करके ‘बाबरी मस्जिद में परिंदे को पर भी नहीं मारने देंगे.’ जब 30 अक्टूबर, 90 को कारसेवक मस्जिद के गुम्बदों पर चढ़कर भगवा झंडा फहराने में सफल हो गये तो एक कारसेवक संपादक, (राजनाथ सिंह, स्वतंत्र भारत) आह्लादित होकर बोले ‘परिंदा पर मार गया. परिंदा पर मार गया.’

(9) कई अखबारों ने जान-बूझकर दो नवम्बर की फायरिंग में मृतकों की संख्या बढ़ाकर छापने में एक दूजे से प्रतिद्वन्द्विता की. बाद में गलत सिद्ध हुए तो मृतकों के फर्जी नाम-पते भी छाप डाले. ऐसे लोगों को भी फायरिंग में मरा हुआ बता दिया जो कभी अयोध्या गये नहीं और उसके बहुत बाद तक जिंदा रहे. इनके लिए विहिप की प्रेस विज्ञप्तियां ही खबरें होती थीं, जिसके बदले में ये भाजपा द्वारा उपकृत होने की आशा रखते थे. ऐसे कई उपकृत चेहरे समय के साथ राज्यसभा में भी दिखे.

(10) 1992 में जब कल्याण सिंह सरकार ने विहिप और कारसेवकों को पूरी तरह अभय कर दिया कि उनके खिलाफ गोली नहीं चलायी जायेगी तो उन्होंने सिर्फ बाबरी मस्जिद का ही ध्वंस नहीं किया, 24 अविवादित मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया, कब्रें तोड़ीं और मुस्लमानों के चार सौ से ज्यादा घर व दुकानें जला दीं.

इतना ही नहीं, उन्होंने अठारह लोगों की जानें भी ले लीं. कजियाना मुहल्ले में एक बीमार मुस्लिम स्त्री को उन्होंने उसकी रजाई में लपेटकर चारपाई से बांधा, फिर जला दिया और उसके उस विश्वास की भी रक्षा नहीं की, जो उसने उनमें जताया था.

जब अन्य मुसलमान अयोध्या से भाग रहे थे तो उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया और कहा था कि भला वे मुझको मारने क्यों आयेंगे? मैं उन्हें मंदिर बनाने से रोकने थोड़े ही जा रही हूं. तब कहर ऐसा बरपा हुआ था कि कोई छह हजार मुसलमानों में से साढ़े चार हजार अयोध्या छोड़कर भाग गये थे.

अपवादों को छोड़कर किसी भी हिन्दी अखबार को कारसेवकों के ये कुकृत्य नहीं दिखे. इनके लिए आज तक किसी को भी कोई सजा नहीं मिली क्योंकि सरकार ने मुकदमा चलाने की ही जरूरत नहीं समझी. आज की तारीख में कोई हिन्दी पत्रकार या अखबार इसे अपनी चिंताओं में शामिल नहीं करता.

(11) हिन्दी मीडिया इस मामले में मुस्लिमों को खलनायक बनाने का एक भी मौका नहीं चूकता और इस तथ्य को कभी रेखांकित नहीं करता कि इस विवाद के शुरू होने से लेकर अब तक मुस्लिम पक्ष की ओर से उसके गैरकानूनी उपचार की एक भी कोशिश नहीं की गयी है.

कई लोगों को उम्मीद थी कि 6 दिसम्बर, 1992 को कारसेवकों के हाथों अपने कैमरे और हाथ-पैर तुड़वा लेने के बाद ये पत्रकार खुद को थोड़ा बहुत अपराधी महसूस करेंगे और आगे की रिपोर्टिंग में थोड़ा वस्तुनिष्ठ रवैया अपनायेंगे. मगर अटलबिहारी वाजपेयी के राज में मार्च, 2002 में हुए विहिप के शिलादान कार्यक्रम की रिपोर्टिंग ने इस उम्मीद को भी तोड़ दिया.

विहिप भले ही इस कार्यक्रम में 90-92 जैसी स्थितियां नहीं दोहरा सकी मगर मीडिया में 90-92 जैसी स्थिति पैदा ही हो गयी. प्रामाणिक खबरें देने के बजाय यह मीडिया फिर विहिप का काम आसान बनाने वाली कहानियां गढ़ने और प्रचारित-प्रसारित करने में एक दूजे से आगे बढ़ने के प्रयत्नों में लग गया. पत्रकारीय मानदंडों को पहले जैसा ही रौंदते हुए.

इस बार कारसेवक ‘रामसेवकों’ में बदल गये थे. वे आने लगे तो रेलों में डिब्बों पर अनधिकृत रूप से कब्जाकर यात्रियों को सांप्रदायिक आधार पर तंग करने उनसे जबरिया ‘जय श्रीराम’ के नारे लगवाने और न लगाने की स्थिति में मारपीटकर ट्रेन से नीचे फेंक देने जैसी घटनाएं (जिनमें मौतें भी हुईं) रुटीन हो गयीं.

उन्होंने कई जगह महिलाओं से बदलसलूकी भी की. लेकिन ये घटनाएं खबरों का हिस्सा नहीं बनीं. जिस साबरमती ट्रेन के दो कोच गोधरा में जल गये और उनमें सवार रामसेवकों की जानें गयी, वह फैज़ाबाद जिले के रुदौली रेलवे स्टेशन से ही रामसेवकों की उद्दन्डता और उत्पात की गवाह बन रही थी, लेकिन गोधरा को ‘मुस्लिम प्रतिक्रिया’ बता देने में पल भर भी न लगाने वाले मीडिया ने उनके उत्पातों पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से परहेज रखा.

दैनिक ‘जनमोर्चा’ को छोड़कर कहीं भी इनकी खबरें नहीं छपीं. इससे गुजरात में हिंदू प्रतिक्रिया’ के सरदारों को कितनी सुविधा हुई, कौन नहीं जानता? वे न्यूटन तक को बीच में ले आए और खूँरेजी का औचित्य सिद्ध करने लगे.

सरकार ने रेलें-बसें रोककर और जांच-पड़ताल का शिकंजा कसकर रामसेवकों के आने की गति धीमी कर दी तो भी अखबार (और चैनल भी क्योंकि तब तक न्यूज चैनल भी मैदान में आ गये थे), ‘टकराव बढ़ने के आसार और ‘रामसेवकों का आना जारी’ जैसे शीर्षक ही देते रहे.

विडम्बना यह कि वे सूने रामसेवक या कारसेवकपुरम की तस्वीरें छापते थे, वहां खौफनाक सन्नाटे की बात करते थे लेकिन उन हजारों कारसेवकों का उनके पास एक भी चित्र नहीं होता था जिनका आना वे जोर-शोर से बता रहे थे.

यह बेईमानी’ इसलिए थी ताकि कम से कम इतनी भीड़ तो जुट ही जाए कि विहिप अपनी ‘जनशक्ति’ जता सके. एक दैनिक ने तो लिखा भी ‘विहिप की जनशक्ति को लेकर किसी भुलावे में नहीं रहना चाहिए.’

दूसरी ओर अयोध्या व फैज़ाबाद के नागरिक कर्फ्यू से भी बुरी हालात में विहिप के रामसेवकों और सरकारी सेवकों के पाटों के बीच पिस रहे थे, मगर उनके लिए मीडिया के पास समय नहीं था. कुछ पत्रकार नागरिकों की प्रतिबन्धों से आजादी के पक्ष में थे भी, तो इस चालाकी में कि इसकी आड़ में रामसेवकों की घुसपैठ हो सके.

हैरत की बात थी कि 2002 में भी पत्रकार विहिप को हिंदुओं के ‘विधिमान्य’ वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में ही प्रचारित कर रहे थे. उन्हें यह बताना गवारा नहीं था कि विहिप का समझौते कर लेने और मुकर कर समस्याएं खड़ी करने का इतिहास रहा है.

कई पत्रकार विहिप के जटाजूट और साधुवेशधारियों को अनिवार्य रूप से संत बनाये हुए थे. लेकिन संतों की इस असलियत से उन्हें कोई मतलब नहीं था कि उनमें से कई बेपेंदी के लोटे हैं, उनकी बातें गाड़ी के पहिये की तरह चलती रहती हैं और आज कहकर कल मुकर जाने और कुछ और कहने लग जाने में वे अपना सानी नहीं रखते.

‘शिलादानी’ रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रामचन्ददास परमहंस ने ऐलान किया हुआ था कि पंद्रह मार्च को वे लाठी-गोली की परवाह न करते हुए विहिप की कार्यशाला से तराशे गये पत्थर लेकर अधिग्रहीत परिसर जायेंगे. बाद में उन्होंने कह दिया कि वे वहां जायेंगे ही नहीं.

एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने रुष्ट होकर जान देने की घोषणा क्यों की, तो उनका जवाब था कि ऐसा न करता तो क्या तुम लोग मुझे घेरकर बैठते? किसी भी पत्रकार ने उनकी इस ‘प्रचार प्रियता’ का नोटिस नहीं लिया. विहिप के नेता इस पल अदालत का फैसला मानते थे और उस पल मानने से इनकार कर देते थे. मगर कहीं भी पत्रकार इसके प्रति आलोचनात्मक नहीं थे.

2002 में विहिप के तमाशों से आजिज अयोध्यावासियों में गुस्सा भड़का हुआ था और वे उसे छिपा भी नहीं रहे थे पर मीडिया ने इसे भरपूर छिपाया. नागरिकों के स्वतःस्फूर्त और अराजनीतिक शांतिमार्च की खबर देने के लिए भी उसके पास शब्द नहीं थे.

मीडिया ने फिर खुद को विहिप के साथ नत्थी कर लिया था, हालांकि विहिप अपने शुभचिंतक मीडिया के प्रति अभी भी सहिष्णु नहीं थी. एसोसिएटेड प्रेस के एक संवाददाता को तो विहिप वालों ने पीटा भी. फिर भी सांप्रदायिक कारणों से विहिप के साथ नत्थी पत्रकार ऐसी खबरें गढ़ते रहे, जिनसे अपने अयोध्या में बने रहने का औचित्य सिद्ध कर सकें. ऐसा ही उन्होंने 1990-92 में भी किया था.

इस सिलसिले में उनकी भाषा पर गौर किये बिना बात अधूरी रहेगी. विहिप देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेशों की अवज्ञा और ‘हर हाल में मनमानी’ पर अड़ी हुई थी तो इसे उसका ‘अडिग रहना’ कहकर ग्लैमराइज किया जाता था.

जैसे उसकी जिद किसी प्रशंसनीय उद्देश्य से जुड़ी हुई हो और उसके पूरी हो जाने से इस देश के लोगों में कम से कम हिंदुओं की तमाम चिंताओं का एकमुश्त समाधान हो जाने वाला हो. विहिप अपनी बात से मुकर जाती तो मीडिया इसे उसका रणनीति बदलना कहता और विहिप के विरोधी यानी ‘रामविरोधी’ अपनी बात दोहराते तो कहा जाता-वे अपनी हठधर्मी पर कायम हैं.

मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में विहिप ने उनसे ‘मिलकर’ अयोध्या कूच का नारा दिया तो भी मीडिया अपने पुराने रंग में ही दिखा. लेकिन बाद में अलकायदा की ओर से अयोध्या के संतों को धमकी भरे पत्रों के कथित मामले को सांप्रदायिक रंग देने में जुटे हिंदू पत्रकारों को तब सांप सूंघ गया, जब पता चला कि वे पत्र तो महंत नृत्यगोपाल दास के एक नाराज शिष्य का खेल थे.

यह ‘परंपरा’ अब भी अटूट है. इसीलिए कहा जाता है कि अयोध्या-फैज़ाबाद में विहिप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार उसकी समर्थक है अथवा विरोधी क्योंकि प्रशासन और पत्रकार प्रायः उसी के हाथ में खेलते रहते हैं. प्रतिगामिता की हद यह कि ऐसे में वे तनिक भी तार्किक नहीं होते.

विहिप द्वारा प्रायोजित फासीवाद भी, कहीं आया हो या नहीं, और चाहे ‘फैसला कुछ भी हो मंदिर तो वहीं बनना चाहिए’ कहने वालों पर भी कम व्यापा हो, इन पत्रकारों पर तो इस तरह नशा बनकर छाया है कि उतर ही नहीं रहा.

उतर जाता तो वे समझ जाते कि सांप्रदायिकता तो किसी भी समाज में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक तनावों का बाई प्रोडक्ट होती है और उसका कोई भविष्य नहीं होता. तब वे खुद ‘सांप्रदायिक’ हिंदू होने के लिए प्रगतिशीलता और प्रतिरोध की गौरवशाली विरासत की धनी हिन्दी पत्रकारिता को शर्मसार करने पर न उतरे रहते.

मरने वाले का धर्म पूछकर खुश या नाखुश नहीं होते. तब झूठ और फरेब मिलकर भी किसी अखबार में यह ‘खबर’ नहीं छपवा पाते कि 90 में कारसेवकों के ‘दमन’ करनेवाले एक पुलिस अधिकारी की ईश्वर के कोप से आंख ही बह गयी. तब दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला राम मंदिर निर्माण का घोटाला इतना अचर्चित नहीं रहता.

कोई न कोई शिलापूजन के दौरान देश-विदेश से प्राप्त हुई रत्नजटित शिलाओं का अता-पता भी पूछता ही. मगर आज तो उस ‘हुतात्माकोष’ के बारे में भी कोई सवाल नहीं उठया जाता, जिसे विहिप ने फायरिंग में मारे गये कारसेवकों के परिजनों की मदद के लिए बनाया था और जिसमें आयी धनराशि का ब्यौरा आज तक किसी को ज्ञात नहीं है. उससे किस कारसेवक के किस परिजन को कितनी मदद दी गयी, यह भी कोई नहीं जानता.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)