जिस तरह केन नदी केदारनाथ अग्रवाल के संसार में बहती दिखती है ठीक वैसे ही कुआनो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के संसार में बह रही है. हम सभी के संसार में कोई न कोई भुला दी गई नदी बह रही है. सर्वेश्वर बस इसलिए अलग थे कि वह उस नदी और उसके पास लगने वाले फुटहिया बाज़ार को कभी भूले नहीं. वहां मुर्दा जलते और अधजले रह जाते. धोबी कपड़े धोते. औरतें छुपकर सिगरेट पीतीं.

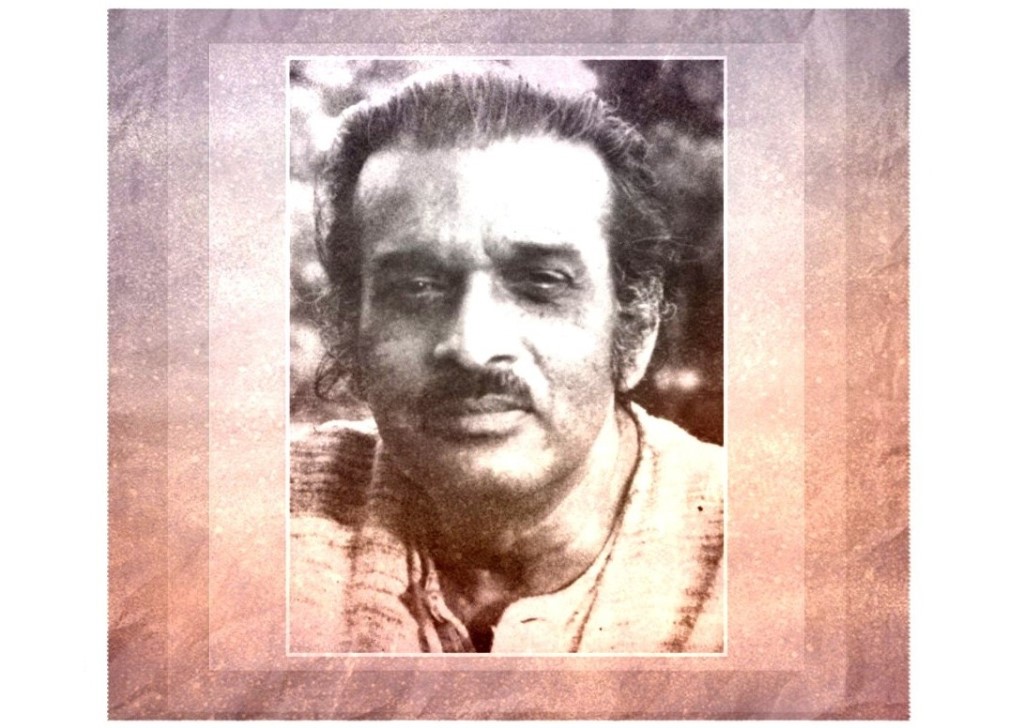

हिंदी नई कविता के सबसे प्रखर किरदारों में से एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ एक एसा संयोग जुड़ा है जैसा कदाचित हिंदी के किसी साहित्यकार के साथ नहीं है. वह पैदा भी हिंदी पखवाड़े में हुए (सितंबर 15, 1927) और निधन भी हिंदी पखवाड़े में हुआ. (सितंबर 24, 1983).

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक साधारण परिवार में जन्मे सर्वेश्वर की शिक्षा बस्ती, बनारस और इलाहाबाद में हुई थी. कुछ समय तक स्कूलमास्टरी की और थोड़े समय तक क्लर्की दोनों ही जगहों पर जब मन नहीं लगा तो इस्तीफ़ा देकर दिल्ली आ गए जहां कुछ वर्ष उन्होंने आकाशवाणी में समाचार विभाग में काम किया. आगे चलकर ‘दिनमान’ के उप संपादक रहे और ‘पराग’ पत्रिका के संपादक.

सर्वेश्वर अपने समय में अपने समकालीन लोगों के मध्य में सबसे साफ नज़रिए के आदमी थे. उनके भीतर न मुक्तिबोध जैसा मध्यवर्गीय ऊहापोह था न श्रीकांत वर्मा जैसा महसूस किया गया ‘बुखार’.

उनके फंडे बड़े क्लीयर थे. वह जितना सृजन के महत्व से परिचित थे उतना ही उसकी सीमा से. मूल्यों और ध्येय की इस निर्द्वंदता ने उनके लेखन में जो अभूतपूर्व स्पष्टता और ईमानदारी पैदा की वह सर्वत्र उनकी कविताओं में दिखायी देती है.

इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपनी प्रतिबद्धता को लेकर दुविधाग्रस्त थे. अपनी ‘साधारणता’ और सहज आत्मीयता के साथ वह घोषित रूप से आम आदमी के संग खड़े थे.

‘. . . कोई भी राजनीतिक दल आम आदमी के साथ नहीं है. सबने अपने मतलब से उसे छला है. वह अपनी लड़ाई में अकेला है. मैं उसके साथ किसी राजनीतिक दल के नेता की तरह नहीं हूं. न उनकी तरह उसका नाम लेता हूं. मैं भौतिक रूप से भी और संवेदना के स्तर पर भी उसकी यातना झेलता हूं अतः मेरी कविता उससे अलग नहीं हो सकती.’ [‘कुआनो नदी’ की भूमिका: सर्वेश्वर रचनावली, खंड 2, वाणी प्रकाशन 2004.]

आम आदमी से किया यह वायदा कवि ने अपने मरण तक निभाया और सृजन के हर आज़माए गए रूप-विधान में निभाया. एक संवेदनशील हृदय आख़िर यही तो कर सकता है कि वह ‘खूंटियों पर टंगे हुए लोगों’ को समझाए कि जब गोलियां चलती हैं तो सबसे पहले मारे जाने वाला आदमी वह होता है जो क़तार में सबसे पीछे का आदमी होता है.

यह वह आदमी था जो ‘जब सब बोलते थे/वह चुप रहता था/ जब सब चलते थे/ वह पीछे हो जाता था/ जब सब खाने पर टूटते थे वह अलग बैठा टूंगता रहता था-

‘ लेकिन जब गोली चली

तब सबसे पहले वही मारा गया.’ [खूंटियों पर टंगे लोग]

कभी-कभी समाज लेखकों, कवियों और कलाधर्मियों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें कर लेता है, तो कभी-कभी इसके उलट सृजन करने वाला मन अपनी सीमाओं को स्वीकार न करके अपना ही आकलन करने में चूक जाता है.

परिणामस्वरूप वह या तो मुक्तिबोधीय आत्म-धिक्कार की मनोवस्था में पहुंच जाता है या फिर व्यक्तित्व की अज्ञेयात्मक स्वायत्तता की खोज में लग जाता है. सर्वेश्वर इस फ्रंट पर बिलकुल स्पष्ट थे. ‘कुआनो नदी’ की भूमिका में उन्होंने लिखा-

‘मैं यह जानता हूं कि कविता से समाज नहीं बदला जा सकता. जिससे बदला जा सकता है वह क्षमता मुझमें नहीं है. फिर में क्या करूं? चुप रहूं? उसे ख़ुश करने का नाटक करूं, भड़ैती करूं? … सच तो यह है कि मैं कविता लिखकर केवल अपना होना प्रमाणित करता हूं. मैं यह मानता हूं कि हम जिस समाज में हैं, जिस दुनिया में हैं वहां हमें अपना होना प्रमाणित करना है.’

‘कुआनो नदी ‘ संग्रह में सर्वेश्वर की एक कविता ‘पथराव’ सृजन और परिवर्तन के अंतर्संबंधों पर बड़ी मार्के की कविता है. सृजन पीड़ित रखता है, इसलिए यह लाज़मी है कि ‘आग मेरी धमनियों में जलती है/ पर शब्दों में ढल नहीं पाती’.

कवि एक चाकू मांगता है ताकि वह अपनी रगें काटकर दिखा सके कि कविता कहां है! उसे पता है कि ‘कविता नहीं है कोई नारा/ जिसे चुपचाप इस शहर की सड़कों पर लिखकर घोषित कर दूं/ कि क्रांति हो गयी.’

फिर इस तनाव का क्लाइमैक्स क्या होगा? यह जानकर कि उससे या उसकी कविता से वह कुछ होना-जाना है नहीं; क्या वह निष्क्रिय और अकर्मण्य हो जाए? यथास्थितिवाद को मानकर क्या कछुआ कवच के सुरक्षा चक्र में शरण ले ली जाए?

खीजने से बेहतर है कि जो जहां है अपने को प्रमाणित करे ! अपने अपने ध्येय-कर्म को ईमानदारी से किया जाए. अपने अस्तित्व को सार्थक किया जाए.

‘मैं जानता हूं कि पथराव से कुछ नहीं होगा

न कविता से ही

कुछ हो या न हो

हमें अपना होना प्रमाणित करना है’

‘1870 की लड़ाई लड़ी ही न जाती यदि लोगों ने मेरा उपन्यास ‘सेंटीमेंटल एजुकेशन’ पढ़ लिया होता’- अपने समय के उन्माद पर एक फ्रेंच उपन्यासकार गुस्ताव फ़्लौबॉर्ट इससे अधिक क्या कह सकता था? वह जोखिमों को पहचानकर साहित्य के मार्फ़त चेतावनी की घंटी बजा सकता था, सेनायें रोकने वाले बिगुल नहीं.

कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों में उसे सुना ही सुना जाएगा यह सुनिश्चित कर पाना कम से कम एक साहित्यकार की सीमा से बाहर का सवाल है.

समाज में होने वाले तकनीकी परिवर्तन केवल व्यवहार और आदतें बदलते तो और बात थी. वो परिवर्तन मनुष्य के भीतर बैठकर उसे भीतर से बदलते हैं और इन परिवर्तनों को यदि कोई सजग होकर अनुभूत कर रहा होता है तो वह कोई वैज्ञानिक या टेक्नीशियन नहीं, एक सृजनशील हृदय होता है.

वह जानता है कि आदमी कब एक ‘गुप्ती’ में बदल रहा होता है-

‘आदमी गुप्ती है

जो एक झटके से तेज धार में बदल जाता है’

और यह भी कि-

‘धर्मग्रंथ छूकर भी

किसी आदमी के हाथ जंगली जानवर के पंजे में

बदल जाते हैं’ [दंगों के बाद: सर्वेश्वर]

‘एक आर्टिस्ट ही है जो हमेशा अपने भविष्य के इतिहास को विस्तार से लिखने में व्यस्त रहता है’- विण्डहम लेविस को उद्धृत करते हुए मार्शल मैक्लूहॉन यही दलील पेश करते हैं कि ‘यही वह शख़्स है जो ‘टूटने’ के दौर में अपनी चेतनागत समग्रता को टूटने नहीं देता. वही है जो अपने बोध के अनुपात, अपने होशो-हवास (Sense Ratios) को संभाले रखता है. (Page 65, Understanding Media: Marshal McLuhan, MIT Press 1994)

एक कवि अथवा सृजनशील ही यह महसूस कर सकता है कि वह प्रगति जो चांद से पत्थर ले आने को ही सब कुछ समझती हो सारे अस्त्रों के चुक जाने पर उसी लाए गए पत्थर से एक दूसरे का सिर फोड़ डालेगी.

‘कोई नहीं रह जाएगा

इस गरीब धरती के

निहत्थे आदमियों की ओर से कह दो;

जब सारे अस्त्र जवाब दे जाएं

तब उस पत्थर से वे इंसानियत का सिर फोड़ें

जिसे वे चांद से लाए हैं’

सर्वेश्वर की कविता युद्ध और घृणा के विरोध की कविता है. वह स्वाभिमान की कविता है जो उन्हें अपने परिवेश, अपनी ग्राम्यता से धाती के रूप में मिला है. वह कहा करते थे-

‘कविता में अपने गांव, शहर, समाज से होता हुआ दुनिया की ओर बढ़ता हूं. पर रास्ता तो अपनी मिट्टी से ही होकर है. कुआनो नदी किसी भी गरीब देश की नदी हो सकती है पर बहती उत्तर-प्रदेश में, मेरी जन्मभूमि बस्ती में है. इस नदी से राजधानी के वैभव में बैठकर भी मैं अपनी मिट्टी में चला जाता हूं. मुझे अपना गरीबी से घिरा बचपन याद आता है जो सारे देश में आज भी वैसा है…

‘मैं साधारण हूं और साधारण ही रहना चाहता हूं, आतंक बनकर छाना नहीं चाहता’- यह बात सर्वेश्वर ने अपनी कविता के संदर्भ में कही थी.

जिस तरह केन नदी केदारनाथ अग्रवाल के संसार में बहती दिखती है ठीक वैसे ही कुआनो सर्वेश्वर के संसार में बह रही है. हम सभी के संसार में कोई न कोई भुला दी गयी नदी बह रही है.

सर्वेश्वर बस इसलिए अलग थे कि वह उसे और उसके पास लगने वाले फुटहिया बाज़ार को कभी भूले नहीं. वहां मुर्दा जलते और अधजले रह जाते. वहां शहर की गंदगी साफ होती. धोबी कपड़े धोते. औरतें छुपकर सिगरेट पीतीं.

रात में अक्सर क़त्ल होते. शाम होते ही पुलिस भारी टॉर्चों से रोशनी फेंकती. पुल पर गश्त लगाती. ऊपर आसमान में तारे होते. नीचे नदी चुपचाप बहती जाती.

कुआनो के पास सब कुछ नैसर्गिक और अलौकिक नहीं था. बहुत कुछ अप्राकृतिक और मनुष्य-रचित भी था.

‘मैं भागता हूं और देखता हूं:

यह खेतिहर मज़दूर भूख से मर गया,

यह चौपाए के साथ बाढ़ में बह गया

यह एक छोटे रोज़गार के सहारे

ज़िंदगी काट ले जाना चाहता था

पर जाने क्यों रेल से कट गया’

सर्वेश्वर मनुष्य रचित इसी विषमता के विरोध के स्वाभिमान-स्वर थे. वह समर्थ आवाज़ सुनना चाहते थे. इस से पहले कि असमर्थता उन पर छा जाए वह जानते थे और कहते थे-

‘मेरे दोस्तों!

तुम मौत को नहीं पहचानते

चाहे वह आदमी की हो,

या किसी देश की

चाहे वह समय की हो

या किसी वेश की

सब कुछ धीरे धीरे ही होता है

धीरे धीरे ही बोतलें ख़ाली होती हैं

गिलास भरता है

धीरे धीरे ही

आत्मा ख़ाली होती है

आदमी मरता है. ’

आख़िर में, कवि भी हम सब सा ठहरा. इतिहास के भयावह जंगल में वह भी उम्मीदों पर क़ायल है जहां आदमी साहस से एक मशाल लिए खड़ा है. वह जानता है कि ‘निराशा की ऊंची काली दीवार में भी/बहुत छोटे रोशनदान-सी/जड़ी रहती है कोई न कोई आकांक्षा-

‘जिसमें उजाला फंसा रहता है

और कबूतर पंख फड़फड़ाकर निकल जाते हैं.’

(लेखक भारतीय पुलिस सेवा में उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं.)