आनंद और गौतम या शोमा और सुधा का अर्थ है लगातार बहस. वह बहस जनतंत्र के शरीर में रक्त संचार की तरह है. उसके रुकने का मतलब जनतंत्र का मरना है. फिर क्या हम और आप ज़िंदा रह जाते हैं?

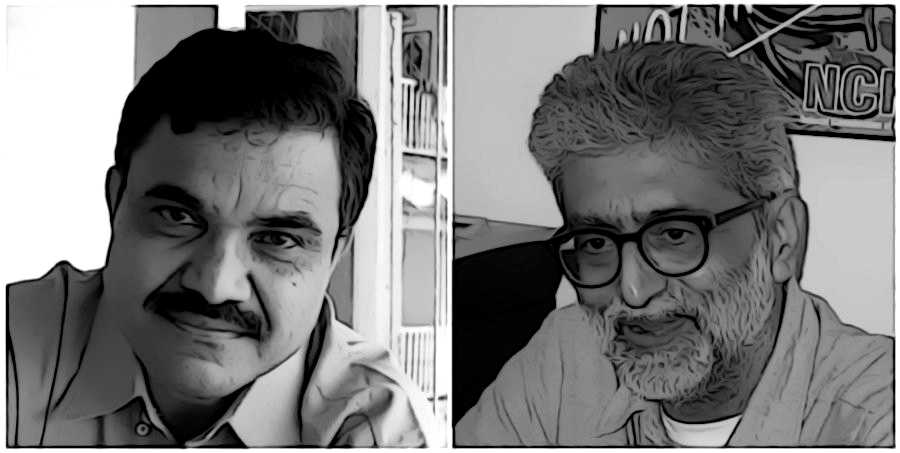

आप जब यह पढ़ रहे होंगे शायद आनंद तेलतुम्बड़े और गौतम नवलखा गिरफ्तार हो चुके होंगे. एक सप्ताह पहले सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की थी कि वे अब तक आज़ाद क्यों घूम रहे हैं.

इस मुल्क में इंसाफ का मतलब अब उस सबका जेल में होना है जिनसे हुकुमूत नाराज है. अदालत हुकूमत की मदद के लिए नहीं तो और क्यों है!

इस कदम की नाइंसाफी को छोड़ दें, यह इस वक्त की सबसे ग़ैर-ज़रूरी बल्कि बेतुकी गिरफ्तारी है. यह इसलिए कि भारतीय राज्य को मालूम न हो, यह माना नहीं जा सकता कि कोई अपराध है नहीं जिसके लिए इन्हें जेल भेजा जा रहा है.

अगर इस देश में न्याय बचा रहा तो यह साबित होगा ही कि सरकारी दावा बेबुनियाद था.

यह उनके परिजन के लिए तकलीफ का मौक़ा है लेकिन भारतीय जनता के लिए अधिक फिक्र का होना चाहिए क्योंकि यह उसे वाणी से वंचित करने और दास बनाने की दिशा में एक और कदम है.

क्योंकि ये दोनों आखिर क्या हैं, वाणी के सिवाय. ये बोलते हैं, लिखते हैं. उस जन के बारे में और उसकी तरफ से जो मतदाता तो है लेकिन चुनावों में मत देने के बाद सबसे अप्रासंगिक कर दी जाती है.

वह सूचनाविहीन भी कर दी जाती है. आनंद और गौतम जैसे लोग इस जनता के लिए कीमती हैं क्योंकि वे उसे ख़बरदार करते हैं.

ये सिर्फ उन्हें राज्य के इरादों के बारे में नहीं बताते, जिससे जनता को निरंतर सावधान रहना ही चाहिए बल्कि ये जनता को खुद उसके पूर्वाग्रहों से भी सावधान करते हैं.

इनका संघर्ष दोतरफा है. ये राज्य के आलोचक हैं तो एक स्तर पर जनता के भी आलोचक हैं. आनंद को दलित बौद्धिक कहा जाता है लेकिन वे दलितों के भीतर सिर्फ एक स्वर के प्रभुत्व के विरुद्ध लिखते रहे हैं.

गौतम को माओवादियों का पैरोकार माना जाता है लेकिन माओवादी दल के लिए वे सर्वथा विश्वसनीय नहीं.

गिरफ्तारी की तलवार इन दोनों पर साल भर से भी ज्यादा से लटक रही थी, जब भारत के अलग-अलग इलाकों से राजनीतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को दो बड़ी छापामारियों में गिरफ्तार किया गया था.

पुणे पुलिस का दावा है कि उसने एक भयंकर षड्यंत्र का पता किया है जिसमें प्रधानमंत्री की हत्या तक की तैयारी की जा रही थी. यह दावा है कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया, वे सब इस साजिश का हिस्सा थे.

आनंद और गौतम की गिरफ्तारी के बाद यह अभियान रुक जाएगा, कहना कठिन है. लेकिन इन दो पर पहले विचार करें. जैसा पहले निवेदन किया, यह बिल्कुल ग़ैर-ज़रूरी है. और बेतुकी.

द वायर के ही एक लेख में प्रेमशंकर झा ने पुणे पुलिस के साज़िश के दावे की परीक्षा की थी और उसकी धज्जियां उड़ा दी थीं.

जरा यह भी याद कर लें कि यह सब कुछ शुरू कहां हुआ था तब इन गिरफ्तारियों का बेतुकापन और उसमें छिपी धोखाधड़ी का नादान मिलेगा.

बात शुरू हुई थी 2017 के आखिरी दिन और 2018 पहले दिन पुणे के करीब भीमा कोरेगांव में पेशवा राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच के हुए युद्ध में पेशवा फैज के ऊपर कंपनी की जीत की 200वीं सालगिरह के मौके पर हुए दलितों के जमावड़े ‘एलगार परिषद’ के बाद हुई हिंसा की जांच से.

हिंसा दलितों के ख़िलाफ़ हुई थी. आरोप दो हिंदुत्ववादियों संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे पर था, लेकिन महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भिड़े को अपनी ओर से पाक-साफ घोषित कर दिया.

एकबोटे और भिड़े अभी आजाद घूम रहे हैं. इसी वक्त भिड़े के एक शिष्य, पुणे के व्यवसायी तुषार तामगुड़े ने एक एफआईआर दर्ज कराई.

इसमें आरोप लगाया गया कि एलगार परिषद के आयोजन में भड़काऊ भाषण दिए गए, जिसके चलते हिंसा हुई. बस! पुणे पुलिस की जांच दूसरी दिशा में घूम गई.

परिषद का आयोजन एक साज़िश के तहत किया था, इस सिद्धांत को प्रचारित करके इसके पीछे के दिमागों की खोज में पुलिसकर्मी ने पूरे देश में जगह-जगह छापामारियां करके सुधा भारद्वाज, शोमा सेन, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग जैसे वकीलों, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया.

इसी दरम्यान यह सनसनीखेज रहस्योद्घाटन किया गया कि ये लोग प्रधानमंत्री की हत्या साजिश भी रच रहे ही थे, इस नाम पर ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं.

आनंद और गौतम को अब तक अदालतों से राहत मिली हुई थी. आखिरकार अदालत का धीरज भी जवाब दे गया. वह इन्हें जल्दी से जल्दी जेल में देखना चाहती है.

यह कोई पूछे कि किस सिद्धांत पर उसने अब तक इन्हें राहत दी थी और अब स्थिति में क्या बुनियादी तब्दीली आ गई है!

जो हो, लेकिन यह गिरफ्तारी आजाद भारत के ताबूत में एक और कील है.

आजाद भारत जब कहता हूं तो आजाद दिमाग भारत की बात करता हूं. वह आजादी अपने लोगों से मतभेद की हिम्मत देती है.

जिस एलगार परिषद के तथाकथित षड्यंत्र के लिए गौतम और आनंद को अदालत जेल भेज रही है, उसके आयोजन के विचार से असहमति ज़ाहिर करते हुए आनंद ने जो लिखा था, वह पढ़िए और सोचिए कि क्यों उनका बाहर रहना और स्वतंत्र रहना क्यों ज़रूरी है,

‘200 साल पहले पुणे की भीमा नदी के किनारे बसे कोरेगांव में अंग्रेजों और मराठों के बीच आखिरी लड़ाई हुई थी. इस लड़ाई में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें और गहरी कर दी थीं.

इस लड़ाई में मारे गए सैनिकों की याद में अंग्रेजों ने इस युद्ध के मैदान में एक शिला-स्तंभ भी बनवाया. इस शिला-स्तंभ पर 49 लोगों के नाम लिखे हैं, जिनमें 22 के आगे ‘नाक’ लगा है, जो बताता है कि वे महार थे.

ये स्मारक महार सैनिकों की बहादुरी के प्रतीक के रूप में बनाया गया था, जिसका 1893 में ब्रिटिश सेना में महारों को नौकरी न देने के फैसले को बदलने की गुजारिश करने के लिए पहली पीढ़ी के महार नेताओं जैसे गोपाल बाबा वलंगकर, शिवराम जानबा कांबले और यहां तक कि बीआर आंबेडकर के पिता रामजी आंबेडकर द्वारा बखूबी इस्तेमाल किया गया था.

ब्रिटिश सेना में महारों को नौकरी न देने का फैसला 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप लिया गया था. इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सेना में भर्ती करने की रणनीति बदलते हुए केवल ‘लड़ाकू जातियों’ को अपनी सेना में जगह दी थी.

लेकिन जब बाबा साहेब आंबेडकर ने भीमा-कोरेगांव की लड़ाई को पेशवा शासन के जातीय उत्पीड़न के खिलाफ महार सैनिकों के युद्ध के रूप में पेश किया था तब वे असल में एक मिथक पेश कर रहे थे.

जैसा कि किसी भी आंदोलन को खड़ा करने के लिए मिथकों की जरूरत होती ही है, हो सकता है कि उन्हें उस समय इसकी जरूरत लगी हो.

लेकिन एक सदी बाद जब ये मिथक एक तरह से इतिहास के हिस्से के रूप में अपनाया जा चुका है और दलितों की पहचान के सवाल को और गहरा सकता है, ये एक चिंता का विषय होना चाहिए.

बीते दिनों कई दलित संगठनों ने इस लड़ाई की 200वीं सालगिरह को एक अभियान की तरह मनाने के लिए एक संयुक्त दल बनाया, जिसका उद्देश्य नई पेशवाई यानी हिंदुत्व के बढ़ते ब्राह्मणत्व वाले शासन के खिलाफ हमला करना था.

31 दिसंबर को उनकी लंबी मार्च पुणे के शनिवारवाड़ा के एलगार परिषद पहुंची.

हिंदुत्व से लड़ने का फैसला निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा मिथक इस मकसद के बिल्कुल उलट है क्योंकि यह उन्हीं पहचानवादी प्रवृत्तियों को और मजबूत करता है, जिनसे निकलने की जरूरत है.’

आनंद और गौतम या शोमा और सुधा का अर्थ है लगातार बहस. वह बहस जनतंत्र के शरीर में रक्त संचार की तरह है. उसके रुकने का मतलब जनतंत्र का मरना है. फिर क्या हम और आप ज़िंदा रह जाते हैं?

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं.)