पंजाबी कथाकार गुरदयाल सिंह की कहानियां राजधानियों से कहीं दूर घटती हैं, पर राजधानी में लिए गए निर्णयों का आम खेतिहर मज़दूरों की ज़िंदगी पर कैसा असर पड़ता है, ये उनके लिखे में दिखता है. आज दिल्ली की सीमाओं पर नौ महीनों से बैठे किसान सिंह के आधी सदी पहले लिखे शब्दों को जीते नज़र आते हैं.

‘जाने सरकार का क्या पेट फूटता है… ऐसा भी क्या क़ानून हुआ कि मैं अपनी ज़मीन, अपनी मर्ज़ी से ‘अपने भाई’ के नाम नहीं करा सकता. सौ जुत्ते ऐसे क़ानून के सर पे, और सौ उसके बनाने वाले के सर पे.’

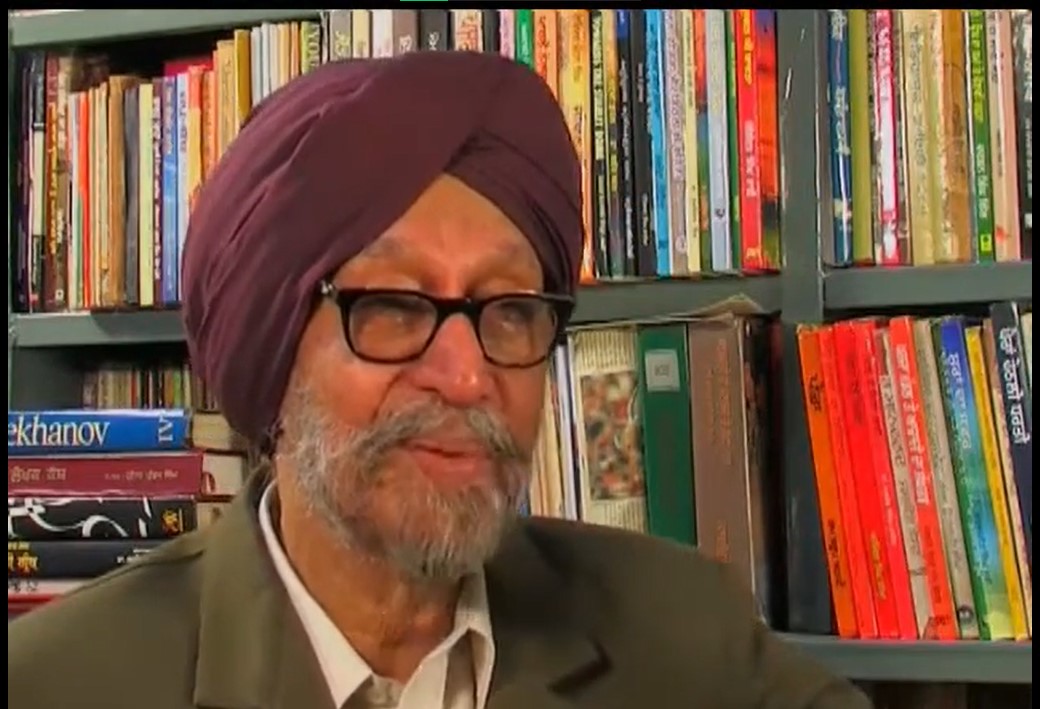

पंजाबी के महान शब्द-शिल्पी गुरदयाल सिंह [10.01.1933-16.08.2016] ने अपने कालजयी उपन्यास ‘मढ़ी दा दीवा’ में ये शक्तिशाली शब्द लिखे थे. ऊपर छपी पंक्तियों को बोलने वाले हैं उपन्यास के केंद्रीय पात्र जगसीर के मुंहबोले ताऊजी, जो चाहकर भी जगसीर के बापू के नाम थोड़ी-सी ज़मीन नहीं छोड़ पाते.

उसका ख़ामियाज़ा जगसीर को ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है. सरकार का बनाया एक क़ानून एक खेतिहर मज़दूर के नफ़े की बजाय नुक़सान ज़्यादा करता है, पुराने रिश्तों में खटास लाता है और एक किसान को अपनी ही मिल्कियत से बाहर धकेल देता है.

10 जनवरी 1933 को पंजाब के फ़रीदकोट ज़िले के जैतो क़स्बे में एक दस्तकार परिवार में जन्मे थे गुरदयाल सिंह. छोटी-सी उम्र से पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े गुरदयाल सिंह ने अपने जीवन की शुरुआत में कलम से ज़्यादा कीलें, हथौड़े, आरियां और रंदे पकड़े. लेकिन ये उनकी विद्या पाने की जलती हुई भूख और फिर औरों में बांटने की उनकी सच्ची लगन थी, जिसने सब कठिनाइयां उठाते हुए भी उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने की प्रेरणा दी.

पहले स्कूल अध्यापक, फिर लेक्चरर, और फिर बठिंडा में पंजाब यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय केंद्र पर साहित्य के प्रोफेसर पर पदासीन हुए. बहुत मुश्किलों में बीते बचपन और जवानी और एक बढ़ई से कलम का सच्चा सिपाही बनने की अद्भुत तस्वीर उन्होंने अपनी आत्मकथा ‘की जाणा मैं कौण?’ (पहला संस्करण 2002) में कलमबंद की है, जिसे पढ़ने के बाद पाठक को लगता है कि वो हमेशा से गुरदयाल सिंह को जानता है और उन्हीं के पास-पड़ोस में कहीं उसकी भी ज़िंदगी बीती है.

1966 में जब ‘मढ़ी दा दीवा’ छपा था, तो हिंदी के विख्यात आलोचक नामवर सिंह ने गुरदयाल सिंह की तुलना मशहूर रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की से की थी. जगसीर के रूप में गुरदयाल सिंह जी ने अपनी कलम से एक ऐसे दलित किरदार को गढ़ा, जो मनुष्यता की सभी अच्छाइयों को-मेहनत, ईमानदारी, सौहार्द-को अपनाता है. जो समाज के द्वारा बनाए गए अपने ‘नीचे’ तबके को बखूबी पहचानता है, पर जात-पांत को बस इंसान के बनाए भेदभाव से ज़्यादा नहीं समझता. नाइंसाफ़ी हो तो आवाज़ उठाता है.

पर जगसीर पूरी तरह से ‘परफेक्ट’ या किसी देवता की तरह नहीं है. इंसानियत के सब जज़्बे उसमें हैं: एक ग़रीब खेतिहर मज़दूर, जिसके पास अपनी कहने लायक़ ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं है, शादी न होने के कारण वैण करती मां के आंसू भी हंसकर पोंछता है. इश्क़ की गिरफ़्त में आकर एक शादीशुदा लड़की ‘भानी’ को दिल भी दे बैठता है, अपने दोस्त-यारों के साथ मज़े भी लेता है, ग़म ग़लत भी करता है. संक्षेप में, एक संघर्ष से भरे जीवन के होते हुए भी जगसीर कभी अपनी इंसानियत, ख़ुद्दारी, आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता.

‘मढ़ी दा दीवा’ में ही नहीं, पंजाब के, ख़ासकर राजस्थान से लगे मालवी संस्कृति के इलाके के गांवों और छोटे क़स्बों को अपने अन्य सभी उपन्यासों और कहानियों में गुरदयाल सिंह ने बहुत शिद्दत और ईमानदारी से उकेरा है. 1947 की आज़ादी और उसके साथ-साथ आए बंटवारे के बाद के बदलते भारत के गांव-क़स्बों के सारे पहलू: मिठास के साथ-साथ कड़वाहट, भेदभाव के संग एकता, भाईचारा और आपसी कलह-क्लेश, बदलते इंसानी रिश्ते और जाति-धर्म से बंधे समाज की रूढ़ियां, पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों का अपना संघर्ष, ये सब उनकी कहानियों और उपन्यासों में नपे-तुले शब्दों के चयन और भावनाओं की अभिव्यक्ति में मिलता है.

चाहे ‘सग्गी फुल्ल’ जैसी दान-दहेज पर कटाक्ष करती कहानी हो या ‘बेगाना पिंड’ सरीखे एक बुढ़ाते हुए किसान का अकेलापन जो गांव के रहने वालों के ख़त्म होते अपनेपन के चलते अपने ही गांव में अजनबी महसूस करता है, या फिर गुरदयाल सिंह के अकेनानेक उपन्यास: ‘घर और रास्ता’ (1968), ‘अध-चांदनी रात’ (1983), ‘पांचवाँ पहर’ (1988), ‘सब देस पराया’ (1995), ‘सांझ-सवेर’ (1999) जिनका अनुवाद हिंदी में भी हो चुका है.

गुरदयाल सिंह के उपन्यास पर बनी फ़िल्में अब यूट्यूब या एमेज़ॉन पर भी देखी जा सकती हैं. सुरिंदर सिंह के प्रभावशाली निर्देशन में बनी फ़िल्म ‘मढ़ी दा दीवा’ (1989) में जगसीर और भानी के किरदारों में राज बब्बर और दीप्ति नवल ने अपने बेहतरीन काम से जान फूंक दी थी.

एक और उपन्यास ‘अंधे घोड़े का दान’ (1976) को प्रतिभाशाली निर्देशक गुरविंदर सिंह ने 2012 में रिलीज़ हुई अपनी फ़िल्म में गांव के लोगों को प्रमुख रोल देकर दर्शक के मन पर एक गहरी छाप छोड़ने वाली ज़बरदस्त मानवीय और कलात्मक संवेदना से उतारा है.

गुरदयाल पंजाबी साहित्य के ही नहीं, आधुनिक भारतीय साहित्य के, बल्कि विश्व साहित्य के महान लेखक हैं. इसका कारण है उनकी रचनाओं के किरदार और एक सरल, सहज मगर अत्यंत शक्तिशाली भाषा. वो आज़ादी के बाद के भारत की एक कॉम्प्लेक्स तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जिसमें जाति प्रथा और सामंतवाद के अवशेष एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सरकारी हस्तक्षेप के कारण मिटने की बजाय और फलते फूलते हैं.

उनकी कहानियां और उपन्यास दिल्ली या चंडीगढ़ जैसी राष्ट्रीय या प्रादेशिक राजधानियों से कहीं दूर घटती हैं. पर राजधानियों में लिए गए निर्णयों और बनाए गए क़ानूनों का आम खेतिहर मज़दूरों, छोटे छोटी और दरमयानी जोत के किसानों और उनपर आश्रित खेतिहर मज़दूरों की रोज़मर्रा की जिंदगियों, भावनाओं, और आशाओं पर कैसे गहरे असर करता है, ये आप उनके लिखे में आसानी से पढ़ सकते हैं.

गुरदयाल सिंह के आधी सदी से पहले लिखे शब्दों का आज जो महत्व है, उसे आज भारत की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर नौ महीनों से बैठे किसान अपने ही शब्दों में उजागर कर रहे हैं.

21वीं शताब्दी के तीसरे दशक की शुरुआत में आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, से ही नहीं, देश के अनेक अन्य हिस्सों से आए, या दूर से साथ देते किसान और किसानों के शुभचिंतक यही कहना चाहते हैं कि राजधानियों में बने क़ानूनों और निर्णयों का जो असर कई पीढ़ियों के धीरे-धीरे बने विरसे और कई आने वाली पीढ़ियों के वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करता है, उसकी भी चिंता की जाए.

भारत में आज महीनों से चल रहे किसान आंदोलन में भाग लेने वाले किसान आज भी क़ानून बनाने से पहले उनके अपने द्वारा चयनित प्रतिनिधियों से ये उम्मीद रखना चाहते हैं कि दिल्ली और चंडीगढ़ फ़ैसले लेते वक़्त उनका ख़्याल तो करें, जिनके नाम पर वो फ़ैसले लिए जाते हैं.

यदि क़ायदे से देखा जाए, इसलिए इतनी संख्या में आपस में बातचीत कर, खुद को कड़कती ठंड के पाला पड़ने वाले दिनों और रातों में घर की गर्माहट और आराम के सुखों को तज कर, फिर दिल्ली की तपती गर्मी और अब मानसून की बौछारों में बैठने वाले किसान हाईवे पर सजावट का सामान बनने के लिए नहीं आए.

26 नवंबर 2020 को दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे किसान सबसे पहले तो तो वो एक लोकतंत्र में अपने मूलभूत नागरिकता के अधिकार को इस्तेमाल करना चाहते थे, जिसके तहत उन्हें देश की राजधानी में शांतिप्रिय तरीक़े से जलसा-जलूस करने का प्रावधान है. पर उन्हें ठंडे पानी की तोप से निकली बौछारों, आंसू-गैस, लाठियों, मशीनों से रातों-रात खोदे हुए गड्ढों, लोहे के जालीदार फाटकों, और उनके ऊपर लगीं लोहे की कंटीली तारों से अपने ही देश की राजधानी में प्रवेश करने से रोक दिया गया.

ये सबको पता है कि किसी भी देश की आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा-सेनाओं में जाने वाले जवानों में अधिकांश अक्सर किसान परिवारों से आते हैं. दिल्ली से हज़ारों मील दूर बैठकर मुझे इस बात पर अचरज होता है कि जो बुज़ुर्ग, मां-बाप अपने बच्चों को देश की सीमाओं पर, देश की रक्षा के लिए भेजते हैं, वही बुज़ुर्ग कड़कड़ाती ठंड में, चिलकती धूप में, बरसते पानी में अपने ही देश की अपनी ही राजधानी की सीमाओं पर बैठे हैं.

और उनके ही द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को इस बात से कोई सरोकार नहीं? ये वही किसान हैं, जो अब जंतर मंतर पर किसान संसद चला रहे हैं. देश की प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली, वाद-विवाद और संवाद की परंपरा को पुनः ज्वलंत करते हुए. भारत की अंग्रेजों से आज़ादी के 74 वर्ष पूरे होने पर इस सड़क की संसद से बड़ा कोई समारोह, कोई झंडा सलामी नहीं हो सकती.

गोदी मीडिया से परे यदि देखें, तो देश के कुछ टेलीविज़न चैनेलों, ज़िम्मेदार अख़बारों और ख़ासकर यूट्यूब चैनलों पर आम किसानों और उनके परिवारों से जो बातचीत देखने-सुनने को मिलती है, उससे पता चलता है कि जिस तरह गुरदयाल सिंह ने अपनी साहित्यिक रचनाओं में किसान को एक हल या दराती या फावड़ा पकड़े, या पानी लगाते, बीज बोते सरकारी पोस्टर या बॉलीवुड फ़िल्म के मुस्कुराते किसान की तरह प्रस्तुत नहीं किया, उसकी वक़त आज भी है.

उन्होंने तो किसान को एक दादा-दादी, मां-बाप, भाई-बहन, बेटा-बेटी, पड़ोसी, यानी परिवार, फिर गांव, और फिर आज़ादी के बाद के दशकों के एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिपेक्ष्य में बसे-धंसे पूरे इंसान की तरह प्रस्तुत किया. उसी तरह दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान सिर्फ़ ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों और सेल फोन रखने वाले आधुनिक किसान ही नहीं, वो भी 21वीं सदी के भारत में उतने ही रचे-बसे हैं और इस वजह से उतने ही भागीदार और हिस्सेदार हैं, जितने बाक़ी सब नागरिक: मेहनती फैक्ट्री मज़दूर या बड़े करोड़पति, या मध्यवर्गीय कम्प्यूटर-प्रोफेशनल, पत्रकार या राजनीति से सीधा संपर्क रखने वाले सत्ता के गलियारों में घूमने के शौक़ीन लोग.

इसी बड़े परिदृश्य महत्वपूर्ण है 18 दिसंबर 2020 को पंजाबी में एक चार पृष्ठ के समाचार पत्र ‘ट्रॉली टाइम्स’ का जन्म, जो हिंदी और अंग्रेज़ी में भी अनूदित हो चुका है. ट्रॉली टाइम्स किसानों की स्थिति, उनकी महत्वाकांक्षाओं, आशाओं का एक खाका खींचता है.

गोदी मीडिया के द्वारा किसान की एक ख़ास छवि पेश की गई है जिसके अनुसार या तो वो अनपढ़ होने चाहिए, नहीं हों और ब्रांडेड कपड़े पहनते और महंगे ट्रैक्टर चलाते हों तो वो असली किसान नहीं. ये सब भी नहीं तो, वो गुमराह किए भोले लोग, या बरगलाए गए माओवादी, या धार्मिक-संप्रदायवादी आतंकवादी हैं जिन्हें विदेशी अलगाववादी ताक़तें पैसा भेज रही हैं.

और ये सब भी नहीं चलता, तो फिर सरकार का तोता बने किसानों के आंदोलन का सरकारी सब्सिडी और खुले बाजार की अर्थव्यवस्था के बीच की लड़ाई के रूप में सरलीकरण किया जाता है.

इन सबसे अलग देश के कई युवा पत्रकार जो दिन-रात दिल्ली की सीमाओं पर किसानों से बातचीत करते हैं और अब ट्रॉली टाइम्स किसानों के नरम-कठोर जीवन, उनके कड़वे-मीठे अनुभव, लाख मुसीबतों के बावजूद खेती के लिए उनके जुनून और सबसे बढ़कर, अपनी जमीन के प्रति लगाव को सामने लाते हैं.

इनसे पता चलता है कि ज़मीन किसानों के लिए एक राजस्व पैदा करने वाला क्षेत्र नहीं है. ज़मीन और खेत-खलिहान घर हैं, मां-बाप हैं, जिसकी मातृभूमि की तरह सेवा की जाती है और एक बच्चे की तरह और देखभाल के साथ पालन-पोषण किया जाता है, साल-दर-साल, मौसम-दर-मौसम, चाहे ठंड हो, बारिश, आंधी, या जलती धूप.

ट्रॉली टाइम्स के पहले संस्करण में पंजाब के एक छोटे-से गांव से आईं एक बुजुर्ग की कहानी है, जो स्वेटर बुनते-बुनते सब कुछ छोड़ अपना नाम आंदोलन में शामिल होने के लिए दर्ज कराती हैं. जब उनकी बहू उनसे साथ मजाक करती है कि इस तरह से उनका स्वेटर कभी बुनना नहीं होगा, तो वो जवाब देती हैं कि यदि वो विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगी, तो अब तक का सब बनाया हुआ उधड़-बिखर जाएगा.

एक अन्य कहानी में एक महिला फोटोग्राफर एक बुजुर्ग सज्जन का सामना करती है, जो एक पर्चा पढ़ रहें है, अपनी आंखों के बिल्कुल पास लगाकर. जब वह पूछती हैं कि क्या बापू जी अपने पढ़ने का चश्मे घर भूल आए, तो वो ईमानदारी के साथ घोषणा करते हैं कि उन्हें दरअसल पढ़ना नहीं आता: ‘मैं अक्षरों को जोड़ने की कोशिश करता हूं, और धीरे-धीरे शब्द दिखाई देते हैं.’

जब फोटोग्राफर पर्चा पढ़ने की पेशकश करती हैं, तो वह उन्हें आशीर्वाद देते हैं,और पर्चे के हर एक राजनीतिक बिंदु को समझाते हैं.

एक तीसरी कहानी में, एक ही गांव के दो किसान विरोध प्रदर्शनों में मिलते हैं. उनमें से एक ने अपनी जमीन के सीमा विवाद को लेकर दूसरे पर मुकदमा दायर किया है. वह दूसरे को चाय पेश करता है. एक साथ बैठकर और चाय की चुस्की लेने के बाद वह अपने साथी किसान से कहता है, जब वो घर जाएंगे, तो सबसे पहले वह उसके खिलाफ चल रहा केस वापस लेगा.

इस दृष्टि से किसान आंदोलन ने जो मानवीय, साहित्यिक, सांस्कृतिक, और सामाजिक विरासत बनानी शुरू की है, उसका उतना ही महत्व है, जितना किसान नेताओं का सरकार से बार-बार बातचीत करना और जल्दी ही लागू किए गए क़ानूनों से उठनी वाली किसान समाज की परेशानियों का ज़िक्र करना.

दिल्ली की सीमाओं पर दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के दौरान में जो चल रहा है, उसकी शक्ति दिल्ली की सीमाओं पर बैठे, धरने से सेवा करते बुज़ुर्ग, जवानों, महिलाओं और बच्चों से आती है. एक तरफ़ तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बानी सबको- चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो-हौसला और प्रेरणा देती है, जिसके पाठ दिन-रात चलते हैं.

दिलजीत दोसांझ का श्रद्धापूर्वक गाया गया ‘आर नानक पार नानक, हर थां इक ओंकार नानक’ इसी प्रेरणा का प्रतीक है. पर पिछले 9 महीनों में अनेकानेक गीतकार और गायक पंजाबी संस्कृति और साहित्य में सदियों से किसानों के निभाए गए अहम किरदार और उनके अधिकारों के संघर्ष को नए शब्दों, तस्वीरों, और लोकगीतों की धुनों के सुरीले नए प्रयोगों के साथ पेश करते हैं.

इनके शब्द और मीडिया भले ही अलग हों, पर इनके भावों में सोहन सिंह सीतल के प्रसिद्ध उपन्यास ‘तूतां वाला खू’ के किसानों की जद्दोजहद और ख़ुद्दारी की झलक मिलती हैं. कंवर ग्रेवाल और हर्फ़ चीमा जब अपने गीत ‘पेचा’ में ‘खिंच लै जट्टा, खिंच त्यारी, पेचा पै गया सेंटर नाल’ गाते हैं, तो कहीं ना कहीं बांके लाल जी की 1907 में लिखी कविता ‘पगड़ी संभाल ओ जट्टा’ की याद दिलाते हैं, जिसकी गूंज शहीद सरदार भगत सिंह के भाई सरदार अजीत सिंह द्वारा चलाई गई अंग्रेज़ी क़ानूनों के ख़िलाफ़ मुहिम में सुनाई दी थी और आज तक सुनाई देती है.

बरार के लिखे एक गीत में गायक मनकिरत औलख, जस बावा, जॉर्डन संधु, दिलप्रीत ढिल्लों और रैप गाने वाले फजिलपुरिया गाते हैं ‘बिक गया भांवे इंडिया दा मीडिया, बीबीसी दे उत्ते जट्ट छाए होय ने.’ और एक लाइन में गोदी मीडिया के सारे झूठे तेवर उतारकर रख देते हैं.

इसी गीत में इन सब के साथ गायिका अफ़साना खान शादियों में प्यार-दुलार से गाए जाने वाले एक प्रसिद्ध रस्मी लोकगीत ‘जागो’ को एक स्टूडियो से गाती हैं. उनके बैकग्राउंड में ‘सपोर्ट फ़ार्मर’स मूव्मेंट’ के प्रिंट-आउट अंग्रेज़ी में लिखे हैं.

सलवार-क़मीज़ दुपट्टा पहने हिप-हॉप अंदाज़ में जब अफ़साना खान ‘छड़या जाग वई, हुण जागो आइया’ गाती हैं, तो किसान आंदोलन से जुड़ी सभी बुज़ुर्ग और युवा, ग्रामीण और शहरी, भारत में या विदेश में रहने वाली हिम्मतवार पंजाबी महिलाएं सामने आती हैं, जिनमें से हज़ारों की संख्या में कई ट्रैक्टर और ट्रॉलियों पर सवार होकर दिल्ली की सीमाओं पर डटी हैं और लाखों ही पंजाब में रहकर घर और खेत संभाल रही हैं.

ये तो सिर्फ़ गिने-चुने उदाहरण हैं. ऐसे दर्ज़नों गाने दुनिया भर में गूंज रहे हैं. पंजाबी के विश्व प्रसिद्ध गायक, अभिनेता और सूफ़ी कवि डॉ. सतिंदर सरताज ने अपने एक गाने ‘क़ानून’ में कहा है, ‘मेरी एक गुज़ारिश है क़ानून बनाने वालों से, अब तक मुद्दे बिगड़े ही हैं आफ़त और वबालों से.’

गुरदयाल सिंह की पांचवीं पुण्यतिथि पर इससे बड़ी श्रद्धांजलि और कोई नहीं हो सकती, जो उन्हीं के द्वारा ‘मढ़ी दा दीवा’ में जन्मी एक परंपरा को नया आयाम देती है. किसान आंदोलन आज सिर्फ़ एक क़ानून वापसी का आंदोलन नहीं रहा. यह आंदोलन देश भर के किसानों, खेतिहर मज़दूरों और किसानी से जुड़े हम सब लोगों की लोकतांत्रिक राजनीतिक भावना को पोषित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आंदोलन बन गया है.

इस आंदोलन से जुड़ी हर शांतिप्रिय बात हमें उस कलम के सिपाही गुरदयाल सिंह की याद दिलाती है, जिनका शरीर भले ही 2016 में पूरा हुआ हो, पर उनके बोए विचारों के बीजों की फसलें आज फिर लहलहा रही हैं, हमें प्रेरणा दे रही हैं.

प्रसिद्ध पंजाबी कवि सुरजीत पातर से शब्द उधार ले के कहूं, तो गुरदयाल सिंह जी की रचनाएं और किसान आंदोलन से जुड़ा शब्दों, गीतों, और विचारों का सिलसिला एक ‘हनेरे विच सुलगदी वर्णमाला’ (अंधेरे में सुलगती वर्णमाला) से बना है.

यह किसानों द्वारा लिखी गई आशा, गरिमा, और अधिकारों की सुलगती हुई वर्णमाला है, जो अपनी रोशनी से हमारा मार्गदर्शन करती है, भेदभाव से परे हमारी साझी मानवता के इतिहास में एक नया सामूहिक अध्याय लिखने तो प्रेरित करती है. गुरदयाल सिंह जी तरह ही ये वर्णमाला हमसे पूछती है, ‘बंदया की जाणा मैं कौण?’

(लेखक यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन-मैडिसन में जर्मन और विश्वसाहित्य के प्रोफेसर और इंस्टिट्यूट फॉर रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज़ में सीनियर फेलो हैं.)