द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.

जेएनयू के पूर्व छात्र उमर ख़ालिद ने वर्ष 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में भड़के दंगों से जुड़े एक मामले में जेल में 1,000 दिन पूरे कर लिए हैं. ख़ालिद को दिल्ली पुलिस द्वारा सितंबर 2020 में गिरफ़्तार किया गया था और उन पर यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.

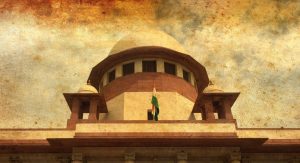

विधि आयोग ने विवादास्पद राजद्रोह क़ानून को कुछ बदलावों के साथ बरक़रार रखने का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत सज़ा की अवधि को तीन साल से बढ़ाकर सात साल करने का भी सुझाव दिया गया है. मई 2022 में शीर्ष अदालत ने इस क़ानून पर तब तक रोक लगा दी थी, जब तक सरकार इसकी समीक्षा न कर ले.

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में राजद्रोह से संबंधित विवादास्पद क़ानून पर भारतीय कार्यकर्ताओं और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार आपत्ति व्यक्त की है, यह देखते हुए कि असंतुष्टों के ख़िलाफ़ सरकार द्वारा इसका ग़लत तरीके से उपयोग किया जा सकता है.

मई 2022 में राजद्रोह क़ानून पर रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट औपनिवेशिक काल के दंडात्मक क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करने वाला है. भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) के तहत अधिकतम सजा उम्रक़ैद है.

मई माह के एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह क़ानून की समीक्षा किए जाने तक इसके तहत मामले दर्ज करने और कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार ने पहले ही कह दिया था कि वह क़ानून की समीक्षा कर रही है तो शीर्ष अदालत को आदेश नहीं देना चाहिए था, यह ‘अच्छी बात’ नहीं थी.

बीते मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक आदेश में राजद्रोह क़ानून पर उस तक के लिए रोक लगा दी थी, जब तक कि केंद्र औपनिवेशिक काल के इस क़ानून की समीक्षा के अपने वादे को पूरा नहीं करता. कोर्ट ने कहा था कि इसकी समीक्षा होने तक क़ानून के इस प्रावधान का उपयोग न किया जाए.

एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की सामग्री को 'व्यवस्थित करने' और कोविड महामारी के बाद छात्रों पर से पठन सामग्री का भार 'कम' करने का हवाला देते हुए एक विशेषज्ञ समिति ने पाठ्यपुस्तकों से जाति, जाति विरोधी आंदोलन, साहित्य और राजनीतिक परिघटनाओं से जुड़े कई मौलिक उल्लेखों को हटा दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी. लोकुर ने राजद्रोह क़ानून को लेकर शीर्ष अदालत के हालिया आदेश को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इस क़ानून में कुछ अपवाद थे जहां राजद्रोह के आरोप लागू नहीं किए जा सकते पर यूएपीए की धारा 13 के तहत कोई अपवाद नहीं हैं. यदि यह प्रावधान बना रहता है, तो यह बद से बदतर स्थिति में जाने जैसा होगा.

इस साल जनवरी में दिल्ली की एक अदालत ने साल 2019 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम के ख़िलाफ़ राजद्रोह का अभियोग तय किया था. इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह क़ानून पर विचार होने तक इससे संबंधित सभी कार्यवाहियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था.

ऐसी संभावना है कि राजद्रोह का आसन्न अंत देश भर में पुलिस (और उनके आकाओं) को आलोचकों को डराने और पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं व विपक्षी नेताओं को चुप कराने के तरीके के रूप में अन्य क़ानूनों के उपयोग को बढ़ा देगा.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, छह सालों में राजद्रोह क़ानून के तहत कुल 326 मामले दर्ज किए गए. इनमें सबसे ज़्यादा असम में 54 मामले दर्ज किए गए, लेकिन एक भी दोष सिद्ध नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने क़ानून की समीक्षा होने तक राजद्रोह के मामलों में सभी कार्यवाहियों पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया है कि इसके तहत कोई नई एफ़आईआर दर्ज न की जाए.

सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी एफ़आईआर को दर्ज करने, जांच जारी रखने या आईपीसी की धारा 124ए (राजद्रोह) के तहत जबरदस्ती क़दम उठाने से तब तक परहेज़ करेंगी, जब तक कि यह पुनर्विचार के अधीन है. यह उचित होगा कि इसकी समीक्षा होने तक क़ानून के इस प्रावधान का उपयोग न किया जाए.

राजद्रोह संबंधी दंडात्मक क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पूछा था कि क्या इसे 1962 के फैसले के आलोक में पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा जाना चाहिए. इस क़ानून के भारी दुरुपयोग से चिंतित शीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई में केंद्र से पूछा था कि वह स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा इस्तेमाल किए गए इस प्रावधान को निरस्त क्यों

लोकसभा में केंद्र सरकार से सवाल किया गया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह क़ानून को औपनिवेशिक क़रार दिया है और इसकी वैधता पर सरकार से जवाब मांगा है. इसके जवाब में केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले या आदेश में ऐसी टिप्पणी नहीं है. हालांकि बीते जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह क़ानून पर चिंता जताते हुए सरकार से पूछा था कि आज़ादी के 75 साल बाद इसे बनाए रखना