आखिर जिन छोटे बच्चों को क़ानून वोट डालने का अधिकार नहीं देता, जीवनसाथी चुनने का अधिकार नहीं देता, उन्हें आध्यात्मिकता के नाम पर इस तरह जान जोखिम में डालने की अनुमति कैसे दी जा सकती है?

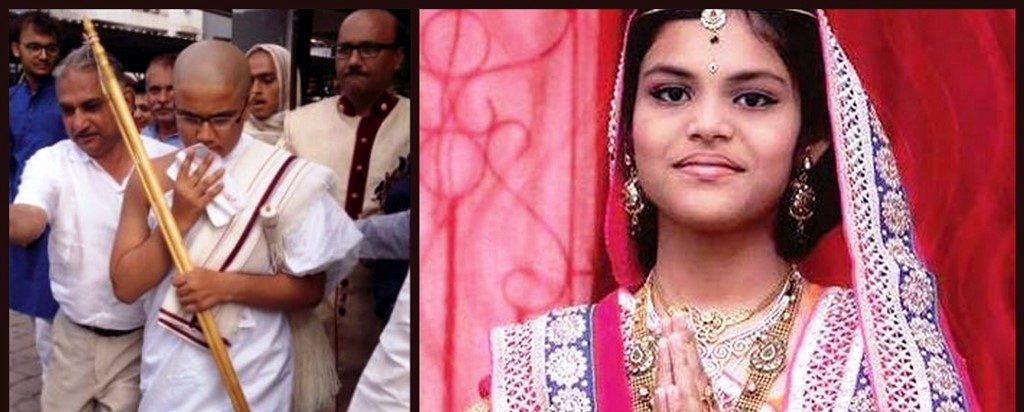

17 साल का वर्षिल शाह – जिसने 12 वीं की परीक्षा में 99.93 परसेन्टाइल हासिल किए, अब इतिहास हो गया है.

दुनिया उसे सुविरा महाराज नाम से जानेगी और वह अपने गुरु कल्याण रत्न विजय की तरह बाल भिक्खु में शुमार किया जाएगा, ऐसे लोग जिन्होंने बचपन में ही जैन धर्म की दीक्षा ली और ताउम्र जैन धर्म के प्रचार में मुब्तिला रहे.

बताया जा रहा है कि इन्कम टैक्स आफिसर पिता जिगरभाई शाह और मां अमीबेन शाह ने अपनी सन्तान को बिल्कुल ‘धार्मिक’ वातावरण में पाला था, उनके घर में टीवी या रेफ्रिजरेटर भी नहीं था और बिजली का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी होने पर किया जाता था क्योंकि शाह दंपति का मानना था कि उर्जा निर्माण के दौरान पानी में रहने वाले जीव मर जाते हैं, जो जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ पड़ता है.

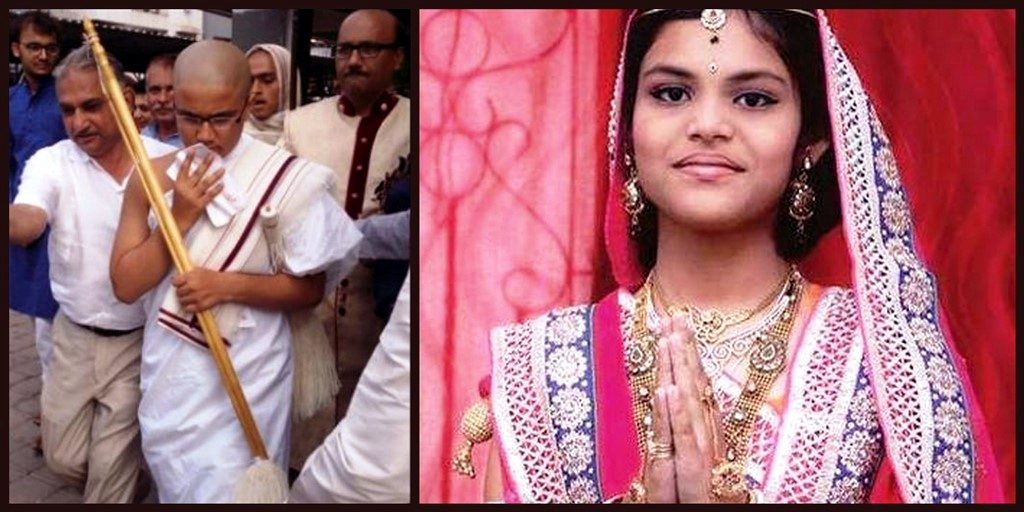

वर्षिल-जो अभी कानून के हिसाब से वयस्क नहीं हुआ है, जो वोट भी डाल नहीं सकता है, यहां तक कि अख़बारों में प्रकाशित उसकी तस्वीरों में मासूमियत से भरे उसके चेहरे को भी देखा जा सकता है- के इस हालिया फैसले ने बरबस तेरह साल की जैन समुदाय में जन्मी हैदराबाद की आराधना (जो चार माह से व्रत कर रही थी) के बहाने उठी बहस को नए सिरे से जिंदा किया है, जो पिछले साल खड़ी हुई थी.

डाक्टरों के मुताबिक व्रत की समाप्ति के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी थी और दिल का दौरा पड़ने से उसका निधन हुआ था.

आराधना की मौत पर बाल अधिकार संरक्षक समूहों में जबरदस्त आक्रोश पनपा था और यह सवाल उठा था कि आखिर ऐसी लड़की, जिसे कानून वोट डालने का अधिकार नहीं देता या जीवनसाथी चुनने का अधिकार नहीं देता, अर्थात जिसे कानून अल्पवयस्क समझता है, उसे आध्यात्मिकता के नाम पर इस तरह जान जोखिम में डालने की अनुमति दी जा सकती है?

चाहे आराधना का मामला हो या वर्षिल का, इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों की राय स्पष्ट है जो बताते हैं कि माता-पिता द्वारा अनजाने से जो दबाव डाला जाता है वह बच्चे को मनोवैज्ञानिक तौर पर पंगु बना सकता है.

और जब हम इसमें धर्म को खींच कर लाते हैं तो उसके साथ अपराधबोध भी जुड़ जाता है कि फलां चीज़ की गयी तो उससे क्या लाभ हो सकते हैं.

बच्चे को यह यकीन दिलाया जाता है कि जो वह कर रहा है वह परिवार, समाज की बेहतरी के लिए कर रहा है.

आप मानें या न मानें यह दोनों घटनाएं बच्चों पर धर्म का बोझ डालने के खतरनाक नतीजों से हमें अवगत कराती हैं, जो बच्चे के चिंतन को कुंद करता है.

और इस बात को देखते हुए कि परिवार के पास बच्चे की जिम्मेदारी होती है, क्या वह इस जिम्मेदारी से बच सकते हैं कि उन्होंने ऐसा होने दिया.

वर्षिल पर लिखे अपने लेख में पत्रकार दमयंती दत्ता बताती हैं कि किस तरह ‘वर्षिल लंबे समय से जारी सिलसिले में सामने आया नया प्रत्याशी है, जो सिलसिला पिछले कुछ समय से विवादों के केंद्र में है.’

उनके मुताबिक वर्ष 2004 में मुंबई में आठ साल की उम्र की प्रियल बागरिचा के जैन साध्वी बनने को लेकर उठे विवाद में बाल अधिकार को लेकर कानूनी मामला भी उठा था.

और जब टाटा इंस्टीट्यूट से जुड़े मनोवैज्ञानिकों ने उसकी जांच की थी तब यह बात भी सामने आयी थी कि दीक्षा को लेकर वह बिल्कुल अस्पष्ट थी.

इस प्रथा के खिलाफ जैन समुदाय के अंदर विरोध की आवाज़े भी बीसवीं सदी की शुरुआत से बुलंद होती रही हैं.

कुछ समय पहले समाज के युवकों ने भी इसे रोकने के लिए जनजागरण अभियान चलाया था.

वर्ष 2008 में मुंबई उच्च अदालत की खंड पीठ ने यह कहा भी था कि ‘कोई भी धर्म किसी अल्पवयस्क को साधु नहीं बना सकता है. यह सती प्रथा की तरह खतरनाक मामला है और अल्पवयस्कों को दीक्षा लेने से रोकने के लिए कानून बनाने की जरूरत है.’

विडंबना ही थी कि प्रियल का मामला जब आगे बढ़ा और बाल अधिकार समूहों ने इस बात को उजागर किया कि किस तरह छोटे-छोटे बच्चों को दीक्षा लेने के लिए ‘प्रेरित’ किया जा रहा है और यह बाल अधिकार कानून का उल्लंघन है तब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2009 में एक विशेष नोटिफिकेशन के तहत यह निर्देश दिया कि बाल अधिकार/देखभाल और संरक्षण/अधिनियम, 2000 के तहत इन मामलों में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती.

कहने का लब्बोलुआब यही कि अब ऐसे मामलों में बाल अधिकार समूह कुछ भी कर नहीं सकते हैं.

क्या हम भूल सकते हैं कि बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि उसके बड़े जो कहें उसे चुपचाप मान लेना, उस पर प्रश्न न करना, लेकिन उसका दूसरा पहलू यह भी होता है कि हर चीज पर प्रश्न करना क्योंकि जिस भी चीज के सम्पर्क में आता है, वह उसके लिए नई है.

अगर हम बच्चों के अपने अधिकार की अहमियत भी समझें तो उसके स्वस्थ्य विकास के लिए क्या तरीका बेहतर होगा कि वह बिना प्रश्न किए- अपने बड़ों के आदेशानुसार कहीं पहले झुकना सीखें या हम उसके मनोविकास के द्वार चतुर्दिक खोलें ताकि उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया ठीक से आगे बढ़ सके.

प्रश्न उठता है कि आज जबकि विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रचंड तरक्की ने हमें अब तक चले आ रहे तमाम रहस्यों को भेदने का मौका दिया है और दूसरी तरफ हम आस्था के चलते सुगम होती विभिन्न असहिष्णुताओं या विवादों के प्रस्फुटन को अपने इर्द-गिर्द देख रहे हैं, उस दौर में सन्तान और माता-पिता/अभिभावक की धार्मिक आस्था के सन्दर्भ में किस किस्म की अन्तक्रिया अधिक उचित जान पड़ती है.

एक रास्ता यह दिखता है कि 21 वीं सदी में भी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं से अपनी सन्तानों को लैस करने के माता-पिता के विशेषाधिकार पर हुबहू अमल होता रहे या दूसरा रास्ता यह भी हो सकता है कि इस मसले को खोल दिया जाए तथा इसे बालमन की विशिष्ट स्थिति में सिचुएट करके देखा जाए.

प्रख्यात ब्रिटिश विद्वान रिचर्ड डाॅकिन्स ( जिन्होंने बाल मन पर होने वाले धार्मिक प्रभावों के परिणामों पर विस्तार से लिखा है ) के विचारों से इस मसले पर रोशनी पड़ती दिखती है.

अपनी बहुचर्चित किताब ‘गाड डिल्यूजन’ में वह एक छोटा सा सुझाव यह देते हैं कि क्या हम ‘ईसाई बच्चा/बच्ची’ कहने के बजाय ‘ईसाई माता-पिता की सन्तान’ के तौर पर बच्चे/बच्ची को सम्बोधित नहीं कर सकते ताकि बच्चा यह जान सके कि आंखों के रंग की तरह आस्था को अपने आप विरासत मे ग्रहण नहीं किया जाता.

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता और चिंतक हैं)