किसी भी आम नागरिक के लिए जेल एक ख़ौफ़नाक जगह है, पर देवांगना, नताशा और आसिफ़ ने बहुत मज़बूती और हौसले से जेल के अंदर एक साल काटा. उनके अनुभव आज़ादी के संघर्ष के सिपाहियों- नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जेल वृतांतों की याद दिलाते हैं.

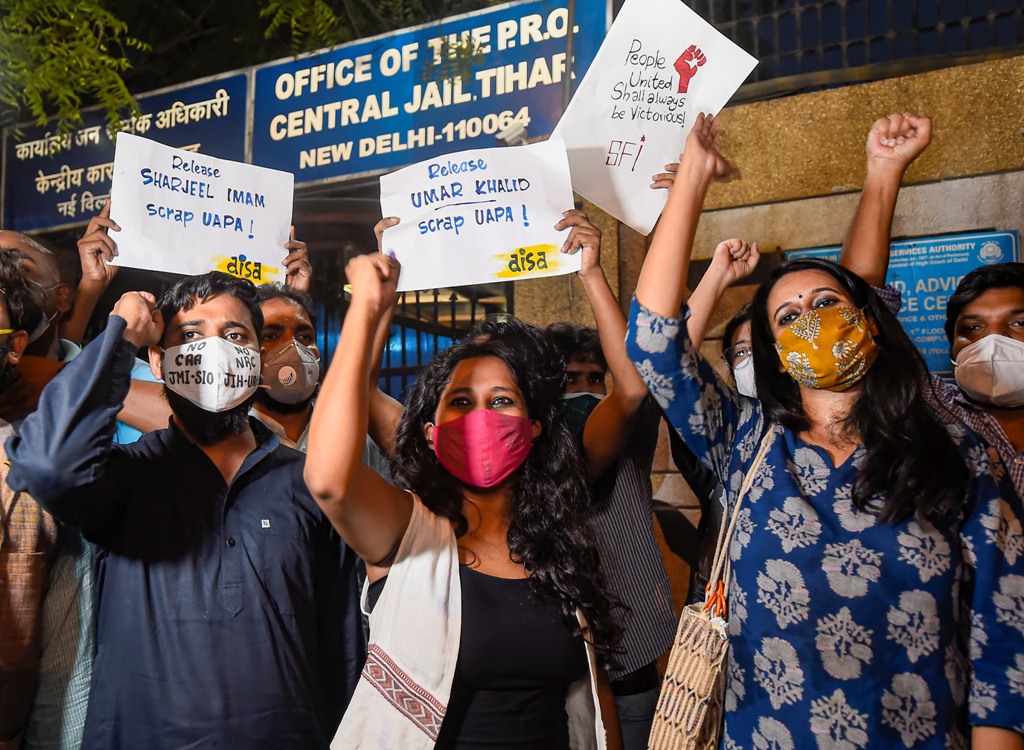

देवांगना कलीता और नताशा नरवाल के नाम से कौन जागरूक भारतवासी वाक़िफ़ न होगा आज. एक साल की जेल के बाद ज़मानत पर रिहा हुए करीब चार हफ़्ते हुए हैं और आगे का वक़्त भी लंबी जद्दोजहद का है. यही बात आसिफ़ इक़बाल तनहा की भी है, जो उन दोनों के साथ ज़मानत पर रिहा हुए.

आज हममें से बहुतों के मन में इनके लिए इसलिए इज़्ज़त है कि इन्होंने यह एक साल साबितक़दमी से गुज़ारा. मगर हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि ‘जेल’ किसी भी आम नागरिक के लिए ख़ौफ़नाक जगह है. इस हवाले से देवांगना, नताशा और इनके हमख़याल जिन्हें जेल जाना पड़ा, अपवाद नहीं हैं- वे हमारी ही तरह के आम भारतीय नागरिक हैं.

शायद इसी लिए एक आम नागरिक के तौर पर पिछले एक साल के दौरान यह ख़याल बार-बार मन में आता रहा कि जेल का जीवन उनके लिए कैसा होगा, कैसे हालात में वे रहते होंगे. ख़ास बात मगर यह है कि नज़रबंदी के मुश्किल दिनों में भी उन्होंने हौसला बनाए रखा और जिन भी हालात का सामना करना पड़ा, उनमें से भी अपने लिए बेहतर काम निकाल लिया- इसीलिए उनके बारे में सोचते वक़्त आज़ादी के संघर्ष के सिपाहियों का भी ध्यान आता है जिन्होंने अपनी क़ैद के दिन भी ज़ाया नहीं होने दिए थे.

ज़मानत पर रिहाई के बाद देवांगना, नताशा और आसिफ़ द्वारा सार्वजनिक तौर पर साझा की गई बातों से कुछ-कुछ अंदाज़ा हुआ कि कैसे बसर हुए होंगे उनके ये जेल के दिन. देवांगना और नताशा की बातें सुनते हुए दिमाग़ में जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ‘ग़ुबार-ए-ख़ातिर’ के कुछ अंश याद आते रहे, जिनमें उन की जेलयात्राओं के वृत्तांत हैं.

मिसाल के तौर पर, जेल पहुंचने पर किस माहौल का सामना होता है? 1942 में अहमदनगर के क़िले में क़ैद किए जाने के दौरान लिखे गए ख़तों पर आधारित ‘ग़ुबार-ए-ख़ातिर’ (यानी दिल के ग़ुबार) में मौलाना आज़ाद लिखते हैं: ‘अचानक एक नई दुनिया में लाकर बंद कर दिए गए जिसका पूरा जुगराफ़िया एक सौ ग़ज़ से ज़्यादा फैलाव नहीं रखता, और जिसकी सारी मर्दुमशुमारी पंद्रह ज़िंदा शक्लों से ज़्यादा नहीं. इसी दुनिया में हर सुबह की रोशनी तुलूअ [उदय] होने लगी. इसी में हर शाम की तारीकी फैलने लगी: गोया न वो ज़मीं है न वो आसमां है अब!’ (ग़ुबार-ए-ख़ातिर, पृष्ठ 100-101; प्रकाशक- साहित्य अकादमी)

जेल जाने के हालात और संदर्भ अलग हो सकते हैं, जेल-जेल का फर्क भी हो सकता है, मगर यह तो तय है कि आप को दुनिया से कटकर रहना है. यहां तक कि क़ुदरत के नज़ारों से भी काफ़ी हद तक वंचित रहना है. मगर इसके बावजूद, प्रकृति के दृश्य ही हैं जो जेल में भी ख़ुशी की लहर ले आते हैं.

यह बात जवाहरलाल हों, चाहे अबुल कलाम आज़ाद या फिर देवांगना और नताशा, इन सबमें साझा दिखाई देती है. देवांगना का एक पत्र इस पक्ष पर बख़ूबी रौशनी डालता है.

देवांगना अपने इस पत्र में अपने एक अनोखे अनुभव से अवगत करवाती हैं. ख़त अंग्रेज़ी में है, इसलिए यहां कुछ अंशों का स्वतंत्र अनुवाद दूंगा . इस का पहला वाक्य है – ‘एक बहुत ही ग़ैर-मामूली घटना घटी कल शाम जेल में.’

इस घटना के केंद्र में बच्चे हैं- और उनका कौतूहल भी. (यह ख़याल कौंधता है मन में- बच्चे? जेल में?). ये वे बच्चे हैं जिनके साथ देवांगना और नताशा ने एक रिश्ता बना लिया है. वे उन्हें पढ़ाती हैं, उनके साथ खेलती हैं, सवाल-जवाब का सिलसिला चलता है और इसी सिलसिले के चलते इंद्रधनुष और जुगनुओं की बात हुई थी उनके बीच.

और इसी बातचीत के दौरान एक बच्चा पूछता रहा था – ‘पर आसमान में इतने सारे रंग कैसे हो सकते हैं?’ इसी ग़ैर-मामूली घटना का वृत्तांत देते हुए देवांगना लिखती हैं-

‘और फिर अचानक न जाने कहां से, कैसे, वह हुआ कल शाम. सूरज के छिपने से पहले का समां था….. आसमान ग़ैर-मामूली तौर पर नीला और साफ़, शाम की नाज़ुक रौशनी छेड़छाड़ करती हुई सी, सूरज बादलों में छुपता और कभी उनमें से झांकता हुआ सा, और बहुत ही हल्की सी बूंदाबांदी. एक पल को मन में एक आस ने दस्तक दी, लेकिन मैं उम्मीद लिए हुए भी डर रही थी.

और फिर, उनमें सबसे बड़ी उम्र का बच्चा चीख उठा- ‘आंटी देखो, इंद्रधनुष!’ … बच्चों में एक तहलका-सा मच गया. हर बच्चा चाहता था कि उसे गोद में उठाया जाए और उसे इंद्रधनुष का बेहतर नज़ारा देखने को मिले. महिलाएं भी शोर मचातीं, एक दूसरे को बाहर आकर यह दृश्य देखने को बुला रही थीं… बहुतों के लिए यह पहला इंद्रधनुष था – ‘कभी सोचा नहीं था जेल में आकर पहली बार देखूंगी.’

और इंद्रधनुष के ग़ायब होने के बाद नए सवाल आए- ‘आंटी, वो कहां गया?’ ‘वो क्यों चला गया?’ ‘कल आएगा क्या?’ ‘क्यों हमेशा नहीं रहता?’

देवांगना का लेखनुमा ख़त पढ़ते हुए 1921 में जवाहरलाल नेहरू की पहली जेलयात्रा के दौरान लखनऊ जेल का उनका अनुभव याद हो आया.

वे लिखते हैं: ‘जाड़े की लंबी रातों और हिंदुस्तान के साफ़ आसमान ने हमारा ध्यान तारों की तरफ़ खींचा, और कुछ नक़्शों की मदद से हमने कई तारे पहचान लिए. हर रात हम उनके उगने का इंतज़ार करते थे और मानो अपने पुराने परिचितों के दर्शन करते हों, इस आनंद से उनका स्वागत करते थे.’ (जवाहरलाल नेहरू, मेरी कहानी, पृष्ठ 124 . अनुवाद: हरिभाऊ उपाध्याय. प्रकाशक: सस्ता साहित्य मंडल)

जवाहरलाल की आत्मकथा के इस अंश का ध्यान मुझे सिर्फ़ इंद्रधनुष वाला क़िस्सा पढ़ते हुए ही नहीं, मगर तब भी आया जब एक इंटरव्यू में देवांगना और नताशा बता रही थीं कि किस तरह वे सलाख़ों के पास खड़ीं, चांद के निकलने का इंतज़ार करतीं और आसमान में उभरते चांद को सलाख़ों के बीच से देखती थीं.

क़ैद में इसकी अहमियत तब और भी ज़्यादा असर छोड़ती है जब जवाहरलाल की आपबीती का यह हिस्सा पढ़ने को मिलता है:

‘मगर जेल में तो सूर्योदय और सूर्यास्त दिखाई नहीं देते थे. क्षितिज हमसे छिपा हुआ था और प्रात:काल तप्त सूर्य हमारी रक्षक दीवारों के ऊपर देर से निकलता था. कहीं चित्र-विचित्र रंग का नामोनिशान नहीं था और हमारी आंखें सदा उन्हीं मटमैली दीवारों और बैरकों का दृश्य देखते-देखते पथरा गई थीं. वे तरह-तरह के प्रकाश, छाया और रंगों को देखने के लिए भूखी हो रही थीं और जब बरसाती बादल अठखेलियां करते हुए, तरह-तरह की शक्लें बनाते हुए, भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग धारण करते हुए हवा में थिरकने लगे तो मैं पगलों की तरह आश्चर्य और आह्लाद से उन्हें निहारा करता. कभी-कभी बादलों का तांता टूट जाता और इस प्रकार जो छिद्र हो जाता, उसके भीतर से वर्षा-ऋतु का एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था. उन छिद्र में से अत्यंत गहरा नीला आसमान नज़र आता था, जो अनंत का ही एक हिस्सा मालूम होता था.’ (मेरी कहानी, पृष्ठ- 122)

बात 1921 की हो या 2021 की, तमाम तरह के मशीनीकरण के बावजूद प्रकृति के साथ इंसान का रिश्ता अब भी क़ायम है. मौलाना आज़ाद प्रकृति और इंसान के इस रिश्ते और प्रकृति के विशाल हृदय का ज़िक्र इस तरह करते हैं:

‘क़ैदख़ाने की चारदीवारी के अंदर भी सूरज हर रोज़ चमकता रहता है, और चांदनी रातों ने कभी क़ैदी और ग़ैर-क़ैदी में इम्तियाज़ [फ़र्क़] नहीं किया. अंधेरी रातों में जब आसमान की क़ंदीलें रौशन हो जाती हैं तो वो सिर्फ़ क़ैदख़ाने के बाहर ही नहीं चमकतीं… फ़ितरत [प्रकृति] ने इंसान की तरह कभी यह नहीं किया कि किसी को शादकाम [ख़ुश] रखे, किसी को महरूम कर दे. वो जब कभी अपने चेहरे से निक़ाब उलटती है तो सब को यकसां तौर पर नज़्ज़ार-ए-हुस्न [सौंदर्य-दर्शन] की दावत देती है. यह हमारी ग़फ़लत अंदेशी [आलस] है कि नज़र उठाकर देखते नहीं और सिर्फ़ अपने गिर्द-व-पेश [आस-पास] ही में खोए रहते हैं.’ (ग़ुबार-ए-ख़ातिर, पृष्ठ- 90)

जेल में रहते हुए प्रकृति के साथ यह रिश्ता बनता है मगर रहना तो जेल में भी इंसानों के बीच ही होता है. जवाहरलाल नेहरू उस क्षोभ और उद्वेग का भी ज़िक्र करते हैं, जिसका एहसास उन्हें लखनऊ जेल में हुआ और उन कक्षाओं का भी, जिन में वे अपढ़ क़ैदियों को पढ़ाते थे- और यह सब पढ़ते हुए हम एक बार फिर नताशा, देवांगना और उनके हमसफ़रों के अनुभव के साथ जुड़ पाते हैं, लगता है कि जवाहरलाल अपने अनुभव की नहीं, 2020-21 की बात कर रहे हैं.

‘जेल की मेरी पहली मियाद के दिन… मेरे और जेल कर्मचारियों, दोनों ही के लिए क्षोभ और बेचैनी के दिन थे. जेल के अफ़सर इन नई तरह के अपराधियों की आमद से घबरा-से गए थे. इन नए आने वालों की महज़ तादाद ही, जो दिन-ब-दिन बढ़ती ही जाती थी, ग़ैर-मामूली थी… इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह थी कि नये आने वाले लोग बिल्कुल निराले ढंग के थे.

यूं आदमी तो सभी वर्ग के थे, मगर मध्यम वर्ग के बहुत ज़्यादा थे. लेकिन इन सब वर्गों में एक बात सामान्य थी. वे मामूली सज़ायाफ़्ता लोगों से बिल्कुल दूसरी तरह के थे और उनके साथ पुराने तरीक़े से बर्ताव नहीं किया जा सकता था. अधिकारियों ने यह बात मानी तो, मगर मौजूदा कायदों की जगह दूसरे कायदे न थे; और न पहले की कोई मिसालें थीं, न कोई पहले का तजुरबा.

मामूली कांग्रेसी क़ैदी न तो बहुत दब्बू था और न नरम. और जेल के अंदर होते हुए भी अपनी तादाद ज़्यादा होने से उस में यह ख़याल भी आ गया था कि हम में कुछ ताक़त है. बाहर के आंदोलन से और जेलख़ानों के अंदर के मामलों में जनता की नई दिलचस्पी पैदा हो जाने के कारण, वह और भी मज़बूत हो गया था. इस प्रकार कुछ-कुछ तेज़ रुख़ होते हुए भी हमारी सामान्य नीति जेल-अधिकारियों से सहयोग करने की थी.’ (मेरी कहानी, पृष्ठ- 119-120)

इस अंश को पढ़ते हुए आज के हवाले से ध्यान इस तरफ़ जाता है कि जेल अधिकारियों के साथ अपने और अन्य क़ैदियों के अधिकारों के लिए संघर्ष का काम नताशा और देवांगना करती रही हैं- इन अधिकारियों के लिए ये ‘नये आने वाले लोग बिल्कुल निराले ढंग के’ रहे होंगे और ये भी शायद ‘न तो बहुत दब्बू…. और न नरम’ रहे होंगे, शायद ‘कुछ-कुछ तेज़ रुख़ होते हुए’ इन की भी ‘सामान्य नीति जेल-अधिकारियों से सहयोग करने की’ रही होगी.

मौलाना आज़ाद की अहमदनगर क़िले की नज़रबंदी के दौरान ही उनकी पत्नी का देहांत हुआ था और उन्होंने बीवी की बीमारी के लिए भी किसी प्रकार की छूट नहीं ली थी. नताशा के पिता भी बीमार थे, मगर अदालत से समय पर ज़मानत नहीं मिली और महावीर नरवाल इस दुनिया से चले गए. जिस हौसले से नताशा ने इस ख़बर को लिया और देर से मिली ज़मानत के बाद उनका दाह संस्कार किया, वह दिलेरी और सब्र की बड़ी मिसालों में से एक है.

मौलाना आज़ाद के इस लिखे को पढ़ते वक़्त नताशा याद आती हैं और वे हालात जिनसे वह गुज़रीं:

‘2 बजे सुपरिंटेंडेट ने गवर्नमेंट बंबई का एक तार हवाले किया जिसमें हादसे की ख़बर दी गई थी… इस तरह हमारी छत्तीस बरस की इज़दवाज़ी [दांपत्य] ज़िंदगी ख़त्म हो गई और मौत की दीवार हम दोनों में हायल हो गई. हम अब भी एक-दूसरे को देख सकते हैं, मगर इसी दीवार की ओट से. मुझे इन चंद दिनों के अंदर बरसों की राह चलनी पड़ी है. मेरे अज़्म [साहस] ने मेरा साथ नहीं छोड़ा मगर मैं महसूस करता हूं कि मेरे पांव शल [शिथिल] हो गए हैं.’ (ग़ुबार-ए-ख़ातिर, पृष्ठ- 250)

ग़ौरतलब है कि एक साक्षात्कार में नताशा और देवांगना से फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की रचना ‘हम देखेंगे’ का ज़िक्र हुआ, तो उन्होंने इसके बजाय हबीब जालिब की ‘दस्तूर’ को अपने जज़्बे और स्थिति के ज़्यादा नज़दीक पाया क्योंकि इस रचना के ख़ासतौर से इस हिस्से को गाते वक़्त उन्हें एक अजीब सा एहसास होता- अरे! ज़िंदां (क़ैदख़ाने) की दीवार के साए में ही यह गीत गा रहे हैं हम:

क्यों डराते हो ज़िंदां की दीवार से

ज़ुल्म की बात को, जहल की रात को

मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता.

जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद के साथ फ़ैज़ और हबीब जालिब का यह ज़िक्र भी शायद वाजिब ही है कि पाकिस्तानी हुकूमतों ने उन्हें भी जेल की यात्राएं करवाई थीं और फ़ैज़ के लिए भी क़ुदरत का करिश्मा उसी तरह मानी रखता था जैसे जवाहरलाल और मौलाना आज़ाद, और नताशा-देवांगना के लिए. फ़ैज़ की नज़्म ‘ज़िंदां की एक सुबह’ यूं शुरू होती है

रात बाक़ी थी अभी जब सर-ए-बालीं [सिरहाने] आकर

चांद ने मुझसे कहा: ‘जाग सहर आई है….’

(लेखक सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर हैं.)