साक्षात्कार: बस्तर में चल रहे संघर्ष और दमन पर समाजशास्त्री और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफ़ेसर नंदिनी सुंदर की किताब ‘द बर्निंग फ़ॉरेस्ट: इंडियाज़ वॉर इन बस्तर’ का हिंदी अनुवाद हाल में आया है. क्षेत्र के हालात को लेकर विस्तृत शोध और सलवा जुडूम पर लड़ी गई कानूनी लड़ाई को लेकर उनसे बातचीत.

छत्तीसगढ़ का ज़िला बस्तर अपने जंगलों, खनिजों और बढ़ते माओवाद के चलते देश में सबसे अधिक सैन्यीकृत इलाकों में से एक है और बीते दो दशकों से संघर्ष का केंद्र बना हुआ है. सरकार और माओवादियों के बीच चल रहे इस संघर्ष में यहां के आदिवासी अपनी अस्मिता, अस्तित्व और संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं.

भारत के लोकतांत्रिक होने के बड़े-बड़े दावे और सरकारी योजनाएं बस्तर जैसे संघर्ष क्षेत्रों में पहुंचते-पहुंचते खोखले मालूम होते हैं. बस्तर में जारी संघर्ष, यहां मौजूद सुरक्षा बलों, माओवादी कैडरों और खासकर आम नागरिकों के जीवन पर भारी पड़ रहा है.

सरकार माओवादियों को भारत की ‘सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा’ और ‘विकास में बाधा’ बताती है. साल 2005 में ‘सलवा जुडूम’ नाम से एक सरकार-प्रायोजित और हथियारबंद आंदोलन की शुरूआत हुई, जिसमें सैकड़ों गांवों को जला दिया गया और वहां के रहवासियों को सरकार-नियंत्रित शिविरों में रहने को मजबूर होना पड़ा. इस दौरान मानवाधिकार हनन की कई घटनाएं सामने आईं.

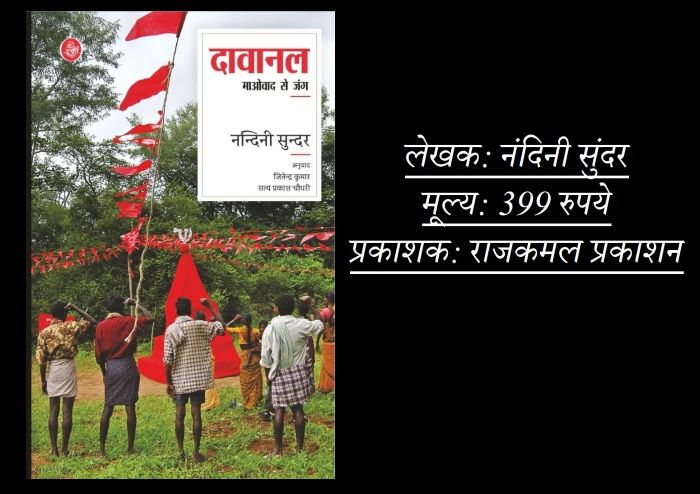

बस्तर में चल रहे संघर्ष और दमन पर साल 2016 में समाजशास्त्री और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफ़ेसर नंदिनी सुंदर की किताब ‘द बर्निंग फ़ॉरेस्ट: इंडियाज़ वॉर इन बस्तर’ अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी. 2022 में इसका हिंदी अनुवाद राजकमल प्रकाशन द्वारा ‘दावानल- माओवाद से जंग‘ शीर्षक से प्रकाशित किया गया है. किताब का अनुवाद पेशे से पत्रकार व अनुवादक जितेन्द्र कुमार और सत्य प्रकाश चौधरी ने किया है.

‘दावानल: माओवाद से जंग’ बस्तर में चल रहे इस युद्ध और वहां रहने वालों के संघर्ष को बयां करती है. संघर्ष क्षेत्र की बात जब भी होती है तो उसमें सरकार और उग्रवादियों के पक्ष, रणनीति, और उनसे जुड़ी हिंसा की घटनाओं का वर्णन होता है, हालांकि इस किताब की ख़ासियत इस बात में है कि ये संघर्ष और युद्द के ज़रिये आदिवासियों के रोजमर्रा के मुद्दे, उनकी जीवनशैली, उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू पर गहराई से चर्चा करती है.

साथ ही ये किताब इस संघर्ष को लेकर अदालतों, मीडिया व अन्य संवैधानिक संस्थाओं के रवैये पर भी रोशनी डालती है. किसाब बस्तर में नंदिनी द्वारा की गई व्यापक यात्राओं, आदिवासियों और पुलिसकर्मियों से उनकी बातचीत, मीडिया की रिपोर्टिंग पर किए गए विश्लेषण और नंदिनी व अन्य लोगों द्वारा सलवा जुडूम पर लड़ी गई कानूनी लड़ाई पर आधारित है.

इस किताब में दर्ज की गई घटनाओं, बस्तर में बिताए गए समय व जुटाए गए अनुभवों पर प्रोफ़ेसर नंदिनी सुंदर से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.

इस किताब में बस्तर में चल रहे संघर्ष, सलवा जुडूम और आम लोगों के जीवन पर उसके प्रभाव को विस्तार से लिखा गया है, साथ ही कई घटनाएं और मुद्दे आदिवासियों के नज़रिये से भी दर्ज किए गए है. आपके अनुसार ये किताब किन नज़रियों से महत्वपूर्ण हैं और किस तरह से संघर्ष पर लिखी गई किताबों से अलग है.

संघर्ष क्षेत्रों पर जब भी बात होती है तो सबसे ज़्यादा बात हिंसा और प्रतिरोध से जुड़ी घटनाओं और आंदोलनों पर होती है. इन इलाकों की पहचान भी इसी तक सीमित कर दी जाती हैं. आम लोगों से जुड़े रोजमर्रा के मुद्दे या अन्य गंभीर सवाल दरकिनार कर दिए जाते हैं. इन मुद्दों और इन क्षेत्रों पर जब भी लिखा गया तो माओवादियों को केंद्र बनाकर लिखा गया है, उसमें भी या तो बड़े पद पर रहे कई पुलिसकर्मियों ने किताबें लिखीं हैं या फिर कुछ पत्रकारों और लेखकों ने जिन्होंने नक्सलियों के साथ फील्डवर्क किया होता है, उनसे बातचीत करके किताबें लिखी होती है. हालांकि मेरी रुचि हमेशा से ही बस्तर के आम नागरिकों के जीवन और नज़रिये को समझने में है.

1990 के दशक में मैं अपनी पीएचडी के लिए इस मुद्दे को समझने की कोशिश में पहली बार बस्तर गई, तब का बस्तर, आज के बस्तर से बहुत अलग था. बस्तर संघर्ष का एक केंद्र बनना शुरू हो रहा था. फिर सलवा जुडूम आया जिसने लोगों की ज़िंदगी को पलटकर रख दिया. जिन लोगों को मैं 90 के दशक से जानती थी, उनमें से कई 2005 में जुडूम के बाद पूरी तरह बदल चुके थे उनके हाथ में बंदूक देखकर मन परेशान हो जाता था. उसके बाद मैंने जुडूम के प्रभाव और उससे जुड़ी घटनाओं को समझना और लिखना शुरू कर दिया.

यहां के लोगों की ज़िंदगी पर हिंसा का गहरा असर पड़ा है और उनकी बात को बाहर लाना महत्वपूर्ण है. ये किताब सिर्फ आदिवासियों के नज़रिये को ही नहीं बल्कि देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं के रवैये को भी उजागर करती है, जो देश के गरीब आदिवासियों की पहुंच से बेहद दूर हैं.

इस किताब को मैंने तीन भागों में बांटा है. पहले भाग में शोषण के सामाजिक ताने-बाने में युद्ध और प्रतिरोध की शुरुआत को समझने की कोशिश की गई है. दूसरे भाग में, मैंने अब तक हुए काउंटर-इंसर्जेंसी (Counter-insurgency) के अलग-अलग रूप और किसी आम नागरिक के लिए इस तरह के टकराव में फंसने का क्या मतलब होता है, इस पर अध्ययन किया है. तीसरे भाग में यह बात समझाने की कोशिश की है कि किसी लोकतंत्र में काउंटर-इंसर्जेंसी अभियान के क्या मायने हैं और इसे लेकर मीडिया, न्यायपालिका, मानवाधिकार संगठनों और अन्य लोकतांत्रिक संस्थानों की क्या प्रतिक्रिया रही है.

इसके लिए यहां जितना समय बिताना और दौरे करना मुमकिन था मैंने वो किए, हालांकि रोजमर्रा की ज़िंदगी व संस्कृति पर और विस्तार से काम किए जाने की ज़रूरत है. शिक्षा, ट्रांसपोर्ट, तेंदू पत्ता जैसे सैकड़ों मुद्दे हैं जो इनकी रोज़ की ज़िंदगी प्रभावित करते हैं.

उदाहरण के लिए एक लड़के ने मुझे बताया कि उसका जाति सर्टिफिकेट सलवा जुडूम में जल गया या किसी अन्य व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को ज़मीन में गाड़ दिया था जो अब पूरी तरह ख़राब हो चुकी हैं. ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो इन इलाके की स्थितियों के कारण लोगों के लिए बड़ी बाधा बन चुकी हैं.

किताब में बीते तीन दशकों में बस्तर के बदलने और संघर्ष का केंद्र बनने पर ज़िक्र किया है. माओवादियों ने यहां पकड़ कैसे बनाई और आम नागरिकों का उनके प्रति क्या रवैया है?

कई जगहों पर छोटे स्तर के माओवादी और आदिवासी में अंतर करना मुश्किल है. माओवादियों ने उन गांववालों को बस एक तरीके से संगठित किया है. क्योंकि इन जगहों पर जो संगम (ग्रामीण प्रशासनिक इकाई) है उसमें तो गांव के ही लोग हैं. जहां-जहां माओवादियों की पकड़ मज़बूत है वहां तो लोग उन्हें सरकार ही मानते हैं.

माओवादियों ने बड़े मुद्दे जैसे, तेंदू पत्ता, खनन या सबसे महत्वपूर्ण भूमि वितरण जैसे मुद्दों से लोगों के बीच पकड़ बनाई. लेकिन संगम के ज़रिये अन्य मुद्दे जिसमें लोगों के निजी जीवन के मुद्दे भी होते हैं वह भी उठाए जाते हैं.

सलवा जुडूम के दौरान लोग दो गुटों में बंट गए, एक वो जो शिविरों में रहने लगे और दूसरे वो जो गांवों में रुके रहे. दोनों गुटों के लोगों की ज़िंदगी को सलवा जुडूम ने किस तरह से बदला है?

जो लोग कैंप में जाकर रहने को मजबूर हुए उन्हें अपनी ज़मीन, घर, अपने मवेशियों को छोड़कर जाना पड़ा. कैंप में अलग-अलग लोग, अलग समय के लिए रुके थे- कोई एक साल, कोई दो साल और कोई और अधिक. हाल में ज़्यादातर लोग गांव लौट आए हैं सिवाय एसपीओ (विशेष पुलिस अधिकारी) के परिवारों के. कुछ लोगों ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए कैंप में घर भी ख़रीदे हैं.

जुडूम शुरू होने के एक-दो साल बाद कुछ लोग अपने-अपने गांव में बीच में आते-जाते थे और फिर वापस जाकर कैंप में रहते थे, जैसे हर साल गांव की देवी की या धरती की जो ख़ास पूजाएं होती हैं वो करने के लिए ज़रूर आते थे. वापस आने के अलावा उन लोगों के पास जीने का और कोई ज़रिया भी नहीं हैं, ये गांवों और जंगलों पर आर्थिक और सामाजिक रूप से निर्भर थे.

शुरू में दोनों गुटों यानी कैंप के लोगों और गांव के लोगों में बहुत नफ़रत थी, लेकिन समय के साथ ये खाई कम हुई है और अब लौटने के साथ धीरे-धीरे स्थिति सुधरी है. लेकिन अभी भी लोग ये नहीं भूले हैं कि कौन कैंप गया था या कौन गांव में रुका रहा था.

सलवा जुडूम को माओवादियों के खिलाफ एक लोकप्रिय अभियान के तौर पर दिखाया गया पर ज़मीन पर सच्चाई कुछ और दिखती है. कई साक्ष्य इस बात को साबित करते हैं कि ये एक राज्य प्रायोजित आंदोलन था.

1990 के दशक में एक पीएचडी शोधकर्ता बतौर, फिर 2005 यानी सलवा जुडूम के बाद और अब इस पिछले एक दशक में देखे गए बस्तर में क्या बदलाव नज़र आते हैं?

सबसे बड़ा बदलाव तो सैन्यीकरण है, हर दो-तीन किलोमीटर पर कैंप आ गए हैं. सरकार ने सुरक्षा के नाम पर सारा निवेश इसी पर किया है लेकिन लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर नहीं.

अगर सांस्कृतिक बदलाव की बात करूं, तो उदाहरण के लिए जिस गांव में मैं पीएचडी के किए रहती थी वहां राउत लोग होते थे जो गाय चराते थे. अब उनमें से वहां कोई नहीं रह रहा है, उस समय गांव में मृगान लोग होते थे जो कपड़े बुनते थे अब उनमें से भी बस एक व्यक्ति रह गए हैं जो अब काफी बुज़ुर्ग हो चुके हैं. जिस सामूहिक तरीके से काम करने की एक परंपरा थी वो सब अब ख़त्म हो रही है.

अगर स्कूलों की बात करें, तो 90 के दशक में एक पीढ़ी के लोग आठवीं तक ही पढ़े-लिखे थे लेकिन उस वक़्त वहां उतना पढ़ा-लिखा होना भी बड़ी बात थी और असल में भी वो लोग काबिल होते थे. फिर सलवा जुडूम के बाद स्कूलों की स्थिति खराब हो गई. सुकमा और बीजापुर जैसे कुछ इलाके जहां जुडूम का प्रभाव अधिक था वहां स्कूल पूरी तरह से बंद हो चुके थे और अब हाल में कुछ स्कूल खुलने शुरू हुए हैं. बस्तर और दंतेवाड़ा जहां जुडूम का प्रभाव उतना नहीं था वहां स्कूल चल रहे थे. सुकमा और बीजापुर जैसे इलाकों में बच्चों को शिक्षा के लिए काफ़ी दूर-दूर जाना पड़ा.

अब एक नई पीढ़ी आ चुकी है जो कहती है कि हमारे माता पिता भले ही जुडूम के कारण भाग गए थे लेकिन हम अपना गांव छोड़कर नहीं जाएंगे और यहीं रहकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.

स्वास्थ्य के नज़रिये से कहूं, तो लोगों का पोषण स्तर बहुत अधिक ख़राब हो गया है. जब मैं पहली बार बस्तर गई थी और उनसे मिली थी तब उनमें से कई मेरी उम्र के ही थे और अब उनमें से कई इस दुनिया में नहीं हैं और कइयों का सेहत बहुत ख़राब हो चुकी है.

विकास के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं बदला, ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा अधिक बसें उपलब्ध कराई गई हों या ट्रांसपोर्ट में कोई ख़ास बदलाव हो. लोग अभी भी मीलों पैदल चलते हैं. जुडूम के समय हुए आर्थिक नुक़सान की भरपाई होने में लोगों को और भी साल लग जाएंगे.

आमतौर में बस्तर के संघर्ष को अक्सर वर्ग या आर्थिक असामनता की लड़ाई के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसमें बड़े स्तर पर महिलाएं भी शामिल होती हैं. आपके अनुभव में इसकी क्या वजह देखती हैं.

महिलाएं कई कारणों से शामिल हुई हैं, जैसे जिन जगहों पर माओवादियों की पकड़ मज़बूत है और वे बहुत सालों से आ-जा रहे हैं तो वहां एक बड़ा कारण आकर्षण होता है. महिलाएं भी अन्य लोगों की तरह उनसे जुड़ना चाहती हैं.

बहुत दिलचस्प बात है कि जब गांव में महिलाओं से पूछो कि मीटिंग में जाकर आप लोग क्या करती हैं तो उनका जवाब होता था कि हम वहां पढ़ते-लिखते हैं. गांव में महिलाएं ज़्यादातर माओवादियों को ‘लड़ने वाले’ नहीं बल्कि ‘पढ़ने वाले’ बताती हैं. ये भी एक आकर्षण का बड़ा कारण है क्योंकि बहुत-सी महिलाएं कुछ सीखना चाहती हैं.

एक अन्य कारण तो परिवार की रोक-टोक से स्वतंत्रता की इच्छा भी है. जुडूम के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग माओवादियों के साथ शामिल हुए.

किताब के पहले दो भागों में ख़ासतौर पर महिलाओं के साथ हुई हिंसा की कई घटनाओं की बात की गई है, जैसे जोगी नाम की एक महिला का ज़िक्र है जिन्हें बलात्कार और हत्या के बाद माओवादी बताया गया. सलवा जुडूम के दौरान भी ऐसी कई घटनाएं हुईं. इन्हें कैसे देखती हैं?

असल में हुई घटनाओं के मुकाबले तो किताब में बहुत कम लिख पाई हूं, असलियत बहुत डरावनी है. उससे भी डरावना सरकार का रवैया था.

उदाहरण के लिए, एक गांव की घटना है जहां कई लड़कियों का एसपीओ द्वारा अलग-अलग जगह बलात्कार किया गया था. 2008 में एनएचआरसी जांच के लिए पहुंचा. उन्होंने गवाहियां लीं, जिसके बाद उनका कहना था कि ये गवाहियां एकदूसरे से अलग हैं जिसके कारण इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता. उन्होंने ये तक नहीं समझा कि जब अलग-अलग लड़कियों के साथ ये घटनाएं अलग समय और अलग जगहों पर हुई हैं तो वो एक जैसी कैसे होंगी!

ऐसे ही दूसरी घटना जब 2011 की है, जब बस्तर के ताड़मेटला, तिम्मापुर और मोरपल्ली नाम के तीन गांव जलाए गए थे. सीबीआई इस मामले की जांच के लिए 2012 के जनवरी महीने पहुंची. एक बलात्कार मामले में वे सर्वाइवर महिला की साड़ी को सबूत के तौर पर ले गए. उस महिला के पास सिर्फ दो साड़ी थीं, जिन्हें तब वो 9 महीने से लगभग रोज़ पहनती और धोती थीं. उस वक्त भी मैंने कहा था कि इस साड़ी से कोई भी फॉरेंसिक साक्ष्य नहीं मिलेंगें लेकिन तब भी उन्होंने उसे आधार बनाकर कह दिया कि बलात्कार की पुष्टि नहीं हो पाई.

एक और घटना में एक लड़की को थाने ले जाकर एक कमरे में रखकर उसका सामूहिक बलात्कार किया गया और दूसरे कमरे में उसके भाई और पिता को रखा गया. इस मामले में भी सबूतों के अभाव को आधार बनाकर रफा-दफा कर दिया गया. यहां इस बात को आधार बनाया गया कि पुलिस के रिकॉर्ड में कोई भी महिला एसपीओ थाने में नहीं है, जिसके कारण किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता.

इसी तरह साल 2009 में पांच पीड़िताओं ने एक ट्रायल कोर्ट के सामने बलात्कार की गवाही दी. गवाही दे पाना भी पीयूसीएल की कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज व कुछ अन्य लोगों के सहयोग और कोशिशों के कारण संभव हुआ था. पीड़िताओं ने जिन भी एसपीओ के नाम लिए थे अदालत ने उनके लिए गिरफ्तारी वॉरंट भी जारी किए, लेकिन पुलिस ने कभी भी इन पर कार्रवाई नहीं की और कह दिया कि वे उन्हें ढूंढ नहीं सके.

हालांकि, इस दौरान वे सभी एसपीओ पुलिस बैरक में ही रह रहे थे. इसके बाद उन एसपीओ द्वारा पीड़िताओं और उनके परिवारों को धमकियां दी जाने लगीं और इस दबाव में उन पीड़िताओं द्वारा आरोप वापस लिए गए और ये केस भी ख़त्म हो गया.

सरकार का रवैया बस्तर में बलात्कार के मामलों पर बहुत खराब रहा है. कोई भी सिस्टम या सरकार कभी भी इस तरह के बलात्कारों को नहीं मानेंगे, क्योंकि एनकाउंटर को तो भले ही जवाबी कार्रवाई में उठाया गया कदम बता दिया जाता है, लेकिन एसपीओ द्वारा बलात्कार की घटना तो इनकी क्रूरता को साफ़ दिखाती है. उसे स्वीकार करना तो इनके लिए बिल्कुल भी नहीं मुमकिन होगा. ये क्रूरता माओवादी महिलाओं के साथ तो और भी भयानक होती है.

बलात्कार को वहां का सामाज एक कलंक की तरह नहीं देखता लेकिन फिर भी इस तरह की घटना के बाद उससे हुई शारीरिक और मानसिक क्षति को लिए आगे बढ़ना बहुत कठिन होता है. लेकिन उन महिलाओं के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है. वहां के लोगों के मन पर, खासकर बच्चों और महिलाओं पर क्या असर पड़ता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती.

बस्तर की स्थिति और बाकी संघर्ष क्षेत्रों जैसे कश्मीर और मणिपुर की स्थिति में क्या समानताएं या अंतर पाती हैं?

मुझे काफ़ी कुछ एक जैसा लगता है खासतौर पर स्टेट और सरकार का रवैया और रणनीति. कश्मीर हो या बस्तर सरकारें सरेंडर कर चुके उग्रवादियों को विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में शामिल करके मुखबिर की तरह इस्तेमाल करती है. इन लोगों के प्रति आम लोगों की नफरत सबसे ज़्यादा होती है.

मणिपुर, कश्मीर और बस्तर हर जगह महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता भी एक जैसी है. सरकारों दोनों के लिए ऐसी स्थितियां जिसमें सेना की तैनाती हो और उनका राज चले, वो अनुकूल ही होती हैं. हर संघर्ष क्षेत्र की राजनीतिक अर्थव्यवस्था भी एक जैसी ही है जिसका फायदा सरकार और उससे जुड़े तंत्रों को ही होता है.

बस्तर में विकास और सुरक्षा दोनों के बदलते स्वरूप में इस बात को मान लिया गया है कि आदिवासी और नक्सली दोनों देश की प्रगति और विकास में रोड़ा हैं, साथ ही सुरक्षा के लिए एक बड़ा ख़तरा हैं. इस बात में कितनी सच्चाई है?

पहली बात तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस्तर के आम लोग विकास नहीं चाहते, हां वो उस विकास के पक्षधर नहीं हैं जो सरकार चाहती है, क्योंकि उसमें उनका अस्तित्व ही उनसे छिन रहा है.

लोग चाहते हैं कि बेहतर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हों और पीने का साफ़ पानी हो, लेकिन सरकार की रुचि इन कामों में नहीं हैं. सबसे बड़ी बात ये लोग रोज़गार भी चाहते हैं पर सरकार द्वारा इन्हें रोज़गार के नाम पर सिर्फ़ पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी के रूप में शामिल होने के विकल्प दिए जा रहे हैं. कई युवा शिक्षाकर्मी बनना चाहते हैं पर सरकार की इसमें कम दिलचस्पी हैं.

सरकारों ने शुरू में सुरक्षा और विकास का मुद्दा साथ लेकर चलने की बात की थी, लेकिन अब उनका ध्यान विकास से पूरी तरह से हट चुका है. पहले सरकारों का कहना था कि बिना सुरक्षा के विकास मुमकिन नहीं है, लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त तो कुछ और ही कहती हैं. अब हर दो-तीन किलोमीटर पर सुरक्षा कैंप है पर तब भी मुठभेड़ें होती हैं, माओवादी मुखबिरों की हत्या कर रहे हैं, यानी कि सुरक्षा तो नहीं बढ़ी है. ये भी देखना ज़रूरी है कि जुडूम और सुरक्षा कैंपों से पहले तो स्कूल चल रहे थे जो उसके बाद बंद हुए हैं.

बस्तर की स्थिति पर मीडिया की भूमिका को कैसे देखती हैं?

ज्यादातर मीडिया संस्थानों या अखबारों ने हमेशा से ही इस मामले में सरकार के पक्ष को केंद्र बनाकर रिपोर्टिंग की है. बस्तर में एक लंबे अरसे तक किसी मुख्यधारा के मीडिया संस्थान का कोई संवाददाता नहीं होता था. जब सरकार की रुचि इन इलाकों में बढ़ी तो थोड़े बहुत मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों ने भी अपने पत्रकारों को भेजना शुरू किया.

स्थानीय अख़बारों ने जो कुछ छापा, वो ख़बरें तो ऐसी स्थिति में बस्तर के पड़ोसी ज़िले तक भी नहीं पहुंची, उसमें भी ज़्यादातर ख़बरें पुलिस के सूत्रों से ही छापी जाती हैं. किसी भी एनकाउंटर की ख़बर पर आप देखें, तो पहले सरकारी पक्ष ही होता है, कोई एनकाउंटर हुए व्यक्ति से जुड़े लोगों का पक्ष नहीं छापता. ये स्थिति कई संघर्ष क्षेत्रों में है.

जो लोग सच्चाई से इस मुद्दे पर पत्रकारिता करना भी चाहते हैं उनके लिए दूर-दराज गांवों में जाना बहुत मुश्किल भी है. इसके बावजूद बीते कुछ सालों में स्थानीय पत्रकार काफ़ी मुद्दे उठा रहे हैं और कई मामलों को सामने ला रहे हैं.

सलवा जुडूम पर जनहित याचिकाएं दायर करके क़ानूनी लड़ाई लड़ने का अनुभव कैसा रहा?

इन याचिकाओं को दायर करने और कानूनी लड़ाई लड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो साफ़ दिखाती है कि देश के गरीब आदिवासियों की पहुंच से सुप्रीम कोर्ट कितना दूर है. ये मामले सिर्फ एनजीओ या कुछ नागरिकों के सहयोग से ही कोर्ट तक पहुंचते भी हैं.

हमारी याचिका के अब तक पांच चरण हो चुके हैं, 2007 में पहला चरण मुख्य न्यायाधीश के सामने शुरू हुआ था. उसमें हमारी याचिका को दाख़िल करने की शुरुआती प्रक्रिया हुई और फिर सुनवाई हुई. इसके बाद एनएचआरसी को जांच के आदेश दिए गए.

दूसरे चरण में, दोनों पक्षों ने एनएचआरसी रिपोर्ट पर अपने जवाब दाख़िल किए. इस दौरान हमने एक पुनर्वास योजना भी तैयार की और एक निगरानी समिति की मांग पर ज़ोर डाला. तीसरा चरण जुलाई 2010 से जुलाई 2011 तक चला, इस चरण में एसपीओ के रवैये पर ध्यान डालने की कोशिश की गई. चौथे चरण में जुलाई 2011 के आदेश को चुनौती देने वाली भारत सरकार द्वारा दायर एक ‘पुनरीक्षण याचिका’ पर बात हुई. साथ ही इस आदेश के उल्लंघन के ख़िलाफ़ हमारे द्वारा दायर अवमानना से जुड़ी याचिका भी शामिल थी.

पांचवां चरण, जस्टिस निज्जर के सेवानिवृत्त होने के बाद अवमानना मामले की ‘बिना-सुनवाई’ वाला रहा. 2018 में आखिरी सुनवाई शुरू हो गई थी, लेकिन जज के सेवानिवृत्त होने के बाद सुनवाई फिर से रुक गई है.

फिलहाल तो अन्य कानूनी लड़ाइयों की तरह ये लड़ाई भी बहुत लंबी है और पिछले 5 सालों से हमें कोई तारीख़ तक नहीं मिली है. हम बार-बार कहते रहे कि आप निगरानी समिति बनाइए, पर इस बारे में कोई कदम नहीं उठाए गए. कोर्ट सिर्फ आदेश देता रहा लेकिन सरकार ने कभी उसे लागू करने के लिए कदम नहीं उठाए. कोर्ट की भी इसे लागू करवाने में कोई ख़ास रुचि नहीं थी.

कानूनी रास्ता अपनाने का एक असर यही रहा कि जुडूम और बढ़ नहीं पाया. सरकार ने भी यह जान लिया कि उनके हर कदम पर देश के कुछ नागरिकों की नज़र है.

इस किताब को दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से बाहर करने को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, इस पर क्या कहेंगीं?

किताब में मैंने अपना पक्ष और अपने अनुभवों को साफ़ रखा है. मैंने हमेशा इस मुद्दे पर बातचीत कर समाधान निकालने पर ज़ोर दिया है. ये बात साफ़ तौर पर लिखी है कि यह किताब माओवादी आंदोलन और बस्तर पर सरकार की समझ और उसके रवैये को उजागर करने के लिए लिखी है, साथ ही माओवादियों या जो भी कोई उनके रास्ते से समर्थन करता है या उसे ही एकमात्र समाधान मानता है, उस विचार को चुनौती देने के लिए लिखी है.

यह किताब उन सभी के लिए लिखी गई है जो भारत सरकार के गैर-कानूनी रवैये को गलत मानते हैं और जो इस स्थिति की गंभीरता को समझते हैं. भले ही वो लोग माओवादियों को उनकी क़ुर्बानियों के लिए सराहते हैं लेकिन उनके रास्ते से असहमत हैं.

सबसे ज़्यादा मैंने यह किताब उन सभी आम आदिवासियों के लिए लिखी है, जिन्हें मैं जानती हूं, जो कई जटिल परिस्थितियों में मुश्किल, पर नैतिक रास्ता चुनते हैं.

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, शिक्षा का राजनीतिकरण या यूं कहें भगवाकरण हो रहा है. एके रामानुजन और महाश्वेता देवी जैसे लेखकों की किताबें भी पाठ्यक्रम से बाहर कर दी गई हैं, तो मेरी किताब को बाहर करना कोई बड़ी बात नहीं लगती. हालांकि जो इस विषय को गहराई और गंभीरता से समझने में रुचि रखते हैं वो ज़रूर इस किताब को पढ़ेंगे.