‘ये पंक्तियां मेरे निकट आईं नहीं

मैं ही गया उनके निकट

उनको मनाने

कभी भी पास मेरे नहीं आए

मैं गया उनके निकट उनको बुलाने

ग़ैर को अपना बनाने

क्योंकि मुझ में पिंडवासी

हैं कहीं कोई अकेली-सी उदासी

जो कि ऐहिक सिलसिलों से दूर

कुछ संबंध रखती उन परायी पंक्तियों से

और जिस की गांठ भर मैं बांधता हूं

किसी विधि से

विविध छंदों के कलावों से’

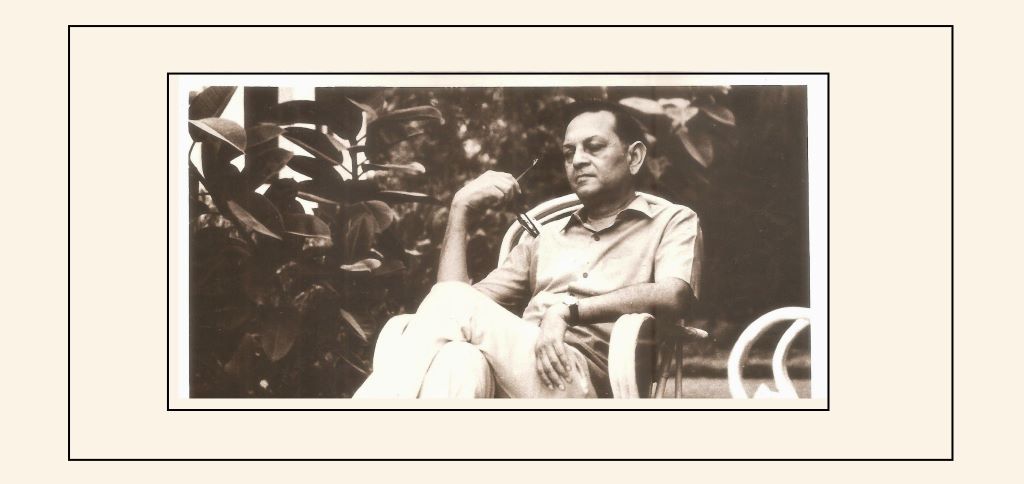

तीसरा सप्तक (1959) में कवि कुंवर नारायण (1927-2017) की संकलित यह कविता एक साथ कवि मन के नितांत अकेलेपन की ओर संकेत करती है और साथ ही कला के सृजन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को समेटती है. ऊपर से सहज सरल दिखने वाली कला अपने गठन में कितनी संश्लिष्ट और बहुस्तरीय होती है इसकी चेतना सिर्फ सर्जक को होती है.

और किसी भी तरह की सर्जना करने वाला मन, जैसा कि कवि रघुवीर सहाय कहते हैं, ‘अकेला है जैसा हर संवेदनशील बुद्धिजीवी को होना चाहिए.‘ कुंवर नारायण की उपस्थिति हिंदी साहित्य के विस्तृत आकाश में उस दार्शनिक-विचारक की है जिसकी कला के पीछे जीवन के सरस प्रवाह के साथ ही वैचारिकता का पुष्ट आधार भी है. उनकी कृतियां मन के उद्गार नहीं बल्कि जीवन का सहज दर्शन लगती हैं. ऊपर उद्धृत कविता में जिस अकेली-सी उदासी की बात कुंवर जी करते हैं वह मेरी दृष्टि में उनके जीवन की भी केन्द्रीय संवेदना रही है. यह निर्वेद उन्हें न केवल अपने अनुभवों से हुआ, पर एक बुद्धिजीवी के अपने आस-पास दिन-ब-दिन व्यावसायिक और अप्रासंगिक होते जाने वाले परिवेश के फलस्वरूप भी उत्पन्न हुआ है. अपनी एक कविता ‘उदासी के रंग में’ वह इस आदिम उदासी की तहों में उतरते हुए यह बतलाते हैं कि कैसे उदासी की भी कई-कई परतें होती हैं:

‘उदासी भी

एक पक्का रंग है जीवन का

उदासी के भी तमाम रंग होते है

जैसे फक्कड़ जोगिया

पतझड़ी भूरा/ फीका मटमैला/आसमानी नीला

वीरान हरा/बर्फ़ीला सफेद/बुझता लाल/बीमार पीला/ कभी-कभी धोखा होता

उल्लास के इंद्रधनुषी रंगों से खेलते वक़्त

कि कहीं वे/ किन्हीं उदासियों से ही/छने हुए रंग तो नहीं?

नई कविता के प्रतिनिधि कवियों में से एक कुंवर नारायण की रचनात्मकता कविता के माध्यम से कुछ सार्थक प्रश्नों से तो जूझती ही है, पर वह जीवन की साधारण-से-साधारण अनुभूतियों को भी अद्भुत मौलिकता से ग्रहण करती है.

पहला आयाम, जहां वह जीवन की सार्थकता और व्यक्ति और समाज के संबंधों पर दार्शनिक वैचारिकता से अपनी बात रखते हैं, वह तो उनकी पहचान है ही. जीवन पर मार्मिक दृष्टि से विचार करते हुए वह मनुष्य मात्र के लिए मानो कोई वैकल्पिक जीवन-दर्शन का प्रस्ताव रखते हैं. तीसरा सप्तक में प्रकाशित अपनी एक कविता में वह मनुष्य जीवन की असारता को लक्ष्य करते हुए बड़ी गंभीर बात कहते हैं:

‘घर रहेंगे, हमीं उनमें रह न पाएंगे

समय होगा, हम अचानक बीत जाएंगे

अनर्गल ज़िंदगी ढोते किसी दिन हम

एक आशय तक पहुंच सहसा बहुत थक जाएंगे.’

पर उनकी काव्यदृष्टि का दूसरा आयाम जहां वह जीवन के साधारणतम अनुभवों को अपने काव्य में विस्तार देते हैं, वह यह सिद्ध करती है कि कैसे कविताएं वस्तुतः एक मानवीय ज़रूरत है. वह ज़िंदगी के उज्ज्वल पक्ष की खोज में जुटे कवि हैं इसीलिए तमाम असफलताओं और निराशाओं के बाद भी वह जीवन के सूत्र को ढूंढते हैं. इस अर्थ में कुंवर जी, जीवन से प्रेम और राग के कवि हैं. जीवन की निश्छल उज्ज्वल व्याख्या करते हुए वह कहते हैं:

‘कुछ इस तरह भी पढ़ी जा सकती है

एक जीवन दृष्टि

कि उसमें विनम्र अभिलाषाएं हो

बर्बर महत्त्वाकांक्षाएं नहीं’

यांत्रिकता के प्रतिरोध में खड़ी कुंवर नारायण की कविताएं मानवीयता का प्रतिपक्ष रचती हैं. ‘जल्दी में’ शीर्षक कविता अतिशय आधुनिक हो आए मनुष्य की यांत्रिक जीवन पद्धति पर एक करारा व्यंग्य है. आधुनिक सभ्यता की बदहवासी की इतनी सार्थक समीक्षा शायद ही हमें कहीं मिले:

‘हर बड़ी जल्दी को/ और बड़े जल्दी में बदलने की

लाख जल्दबाज मशीनों का/ हम रोज़ आविष्कार कर रहे हैं

ताकि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई

हमारी हमें जल्दी से जल्दी

किसी ऐसे जगह पहुंचा दें/ जहां हम हर घड़ी

जल्दी से जल्दी पहुंचने की जल्दी में हैं.

उनमें जीवन के प्रति एक आस्थवादी स्वर है. यह स्वर बौद्धिक यात्राओं की कोरी थकानों के बाद भी जीवन की तरफ़ ही लौटना चाहता है. अपने परिचितों की ऊष्मा से बना घर उनकी कविताओं में एक प्रतीक बन कर बार-बार आता है. प्रतीक उस अभयारण्य का जहां अपनी सभी मानसिक यात्राओं के बाद वह अपनी ऊर्जा को फिर से पाने के लिए लौटते हैं. ‘पिता से गले मिलते’ शीर्षक कविता में वह लिखते हैं:

‘अच्छा लगता

बार-बार कहीं दूर से लौटना

अपनों के पास

उसकी इच्छा होती कि यात्राओं के लिए

असंख्य जगहें और अनंत समय हो

और लौटने के लिए

हर समय हर जगह अपना एक घर.’

कुंवर नारायण के काव्य की ख्याति जैसा कि स्वयं वह अपनी डायरी में अच्छे कवि के संबंध में कहते हैं, ‘सुगंधि की तरह फैलती है न कि ढिंढोरे की तरह पिटती है.’ उनकी कविताओं में वर्णित भाव-संसार और वैचारिकता को समझ कर प्रायः यह अनुभव होता रहा कि अंग्रेज़ी में जिसे हम अंडरस्टेटेड कहते हैं, कुंवर नारायण की कविताएं भी हिंदी साहित्य के वादों और विवादों से घिरे स्पेस में प्रायः कम आंकी गई हैं. उनका काव्य, उनकी रचना-दृष्टि वह शोर नहीं बरपातीं या उन पर उतनी ज़िरह नहीं होती जितना कि हम अन्य नए कवियों के संदर्भ में होते देखते हैं. इ

सका एक संभावित कारण शायद यह हो सकता है कि वह एक ऐसे दौर में रचनाएं कर रहे थे जब हिंदी साहित्य की ज़मीन काफी उर्वर थी. एक साथ कई महत्वपूर्ण रचनाकार कुंवर जी के साथ रचनाएं कर रहे थे. मुक्तिबोध, शमशेर, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, विजयदेव नारायण साही, धूमिल, इन सब नामों के बीच में कुंवर जी की कविताएं अधिक विनम्र और शांत लगती हैं, पर विचारोत्तेजक निस्संदेह हैं. एक नितांत आत्मीय दार्शनिकता से भरी उनकी रचनाएं चूल्हे की मद्धिम आंच पर चढ़े व्यंजन की तरह हैं जिसका रस उभरने में समय लगता है.

कुंवर जी ने न केवल गुणवत्ता की दृष्टि से बल्कि परिमाण की दृष्टि से भी कई प्रमुख काव्य संग्रह हिंदी साहित्य को दिए हैं. न केवल काव्य सृजन बल्कि अन्य विधाओं में भी उत्कृष्ट साहित्य लिखा है, सिनेमा और संगीत जगत पर भी प्रामाणिक समीक्षाएं लिखीं हैं, विश्व साहित्य की प्रमुख काव्य कृतियों का अनुवाद भी हिंदी में किया है.

90 वर्षों के लंबे जीवन में लखनऊ और दिल्ली जैसे साहित्यिक मठों में रहते हुए वह न केवल साहित्यिक सरगर्मियों से घिरे वातावरण का हिस्सा बने रहे बल्कि पेशे से एक व्यवसायी होने के बावजूद भी साहित्य ही उनके जीवन और अस्तित्व को परिभाषित करता रहा.

हिंदी साहित्य को कुछ उत्कृष्ट कविताएं उन्होंने अपने काव्य-संग्रहों के माध्यम से दिए, मसलन चक्रव्यूह (1956), परिवेश: हम तुम (1961), अपने सामने (1979), कोई दूसरा नहीं (1993), इन दिनों (2002), हाशिए का गवाह (2009) इत्यादि. अपने समय के प्रचलित प्रश्नों पर कुंवर जी की निष्पक्ष तार्किकता उनके भीतर के सतत विचारशील चिंतक को दर्शाती है जो तट पर भले हों पर तटस्थ नहीं हैं.

प्रायः समीक्षकों ने कुंवर नारायण को ऐसा कवि सिद्ध करना चाहा है जिनकी कविताएं बौद्धिकता और अतिवैयक्तिकता के अलावा और कुछ नहीं हैं. शमशेर जैसे कवि ने भी आलोचक के रूप में जब कुंवर जी की कविताओं पर विचार किया तो उन्हें उनकी कविताओं में ‘रस’ की कमी लगी. पर यह एकांगी दृष्टि कवि की बहुआयामी रचनाशीलता को कमतर कर के देखने की कवायद मात्र है. इसके पीछे संभवतः कवि का अपना वक्तव्य भी काम कर रहा हो, पर यह किसी भी दृष्टि से कुंवर जी की सच्ची समालोचना नहीं है.

तीसरा सप्तक के अपने आत्मकथन में कुंवर जी ने कविता की रचनात्मकता को वैज्ञानिकता के समानांतर रख कर समझाया है. पर उन्हीं के शब्दों में उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उस अर्थ में वैज्ञानिक सिद्धांतों या मतों से उतना नहीं है, बल्कि उस बौद्धिक स्वतंत्रता से है जो सदा से जीवन के प्रति निडर और अन्वेषी प्रश्न उठाती रही है.

29 वर्ष की अवस्था में जब उनका पहला काव्य संग्रह ‘चक्रव्यूह’ (1956) आया तब मुक्तिबोध ने यह राय प्रकट की थी कि चक्रव्यूह के कवि को वास्तविक मानवीय सार्थकता की तलाश है. इस तलाश में उसका स्वर उदात्त और नैतिक महत्व धारण कर लेता है. मुक्तिबोध की दृष्टि में कुंवर नारायण मूलतः आदर्शवादी कवि थे. संभवतः यह आदर्शवाद ही है जो उनके व्यक्तित्व और उनकी लेखनी दोनों ही में वह सौम्यता, वह तरलता, वह स्नेहिल आत्मीयता ले आता है जो उन्हें अपनी कला और साहित्य में अपने स्थान के प्रति इतना आग्रही, इतना आक्रामक नहीं बनाता है.

उनकी कविताओं में विचारों की जो एक सुविकसित पृष्ठभूमि है वह इसीलिए है क्योंकि कविता उनके लिए कोरी भावुकता की हाय-हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति थी.

कविता की प्रासंगिकता के संदर्भ में कुंवर जी के विचार युगांतरकारी थे. कविता उनके लिए ‘वक्तव्य नहीं गवाह है’ क्योंकि ‘वह आदमी की भाषा में कहीं किसी तरह ज़िंदा रहे, बस’ यह काफी है. एक अन्य जगह वह लिखते हैं:

बहुत कुछ दे सकती है कविता

क्यों कि बहुत कुछ हो सकती है कविता ज़िंदगी में

अगर हम जगह दें उसे

अपने अंदर कहीं ऐसा एक कोना

जहां ज़मीन और आसमान

जहां आदमी और भगवान के बीच दूरी

कम से कम हो

वैसे कोई चाहे तो जी सकता है

एक नितांत कवितारहित ज़िंदगी

कर सकता है कवितारहित प्रेम.

कुंवर नारायण यह मानते थे कि केवल प्रेम में ही यह महाशक्ति है कि वह हमारे अंदर जीने की अपार इच्छा भर दे. इसीलिए शायद प्रेम सब से बड़ा यथार्थ भी है और सब से बड़ा सपना भी. एक ऐसा मन कवि को मिला कि ‘ज़रा से प्यार में डूबा रहा और जीवन बीतता रहा’ पर कुंवर नारायण की कविताओं में जो प्रेम है उसका उत्स प्रेयसी के प्रेम से कहीं पहले ही मां और बड़ी बहन के प्रेम के रूप में प्रतिफलित हुआ था. कम उम्र में मां के देहांत ने और उसके कुछ अरसे बाद महज़ अट्ठारह साल की बड़ी बहन के गुज़र जाने ने जीवन में जो शून्य लाया, वह उनकी कविताओं में अभिव्यक्त होते हुए भी उन्हें ताउम्र सालता रहा.

जीवन के अंतिम वर्षों में लिखी गई डायरियां भी उसी शून्य को अपनी संवेदनाओं से घेरती हैं. बहन उनके काव्यलेखन की ही प्रेरणा नहीं, बल्कि उनकी कई कविताओं की भी प्रेरणा बनी रही. ‘बहन को याद करते हुए’ शीर्षक अपनी कविता में वह लिखते हैं:

‘शायद वही है जो मेरे जीवन में/वापस आना चाहती है बार-बार

वह है कहीं/मेरे बिल्कुल पास, गुमसुम,

मुझे घेरकर बैठी/एक असह्य उदासी

वह नहीं मानती/कि हमारे बीच अब

बरसों का फ़ासला है/और सारे बंधन

कब के टूट चुके हैं’.

प्रेम को अपने जीवन में आने का निमंत्रण वह इस प्रकार देते हैं जो उनके पूरे अस्तित्व में घुल जाने की क्षमता के साथ आए. वह लिखते हैं:

‘आना जब कि समय बहुत कम हो

और अनंत पड़ा हो पाने को

मुझे बेहद जल्दी हो कहीं जाने की

और एक अजनबी रास्ता/ बेताब हो

मुझे ले जाने को/जैसे हवा का झोंका/और मुझमें समा कर निकल जाना/

जैसे निकल गई/ एक पूरी उम्र’

कुंवर जी की कविताओं में वर्णित प्रेम की विलक्षणता का एक तत्व जो सुखद लगता है वह यह कि उनके यहां प्रेम युवावस्था का भावुक प्रेम नहीं, बल्कि प्रौढ़ावस्था का वह प्रेम है जो विशुद्ध रूप से केवल प्रेम है. वह साथ के, साहचर्य की प्रगाढ़ता से उपजा प्रेम है जो बराबरी का आश्वासन के साथ आता है. जीवन की ऐसी धुरी जो व्यक्ति को स्थिर और केंद्रित रखती है. प्रेम के ऐसे दृश्य हिंदी कविता में वस्तुतः बहुत कम हैं:

‘और अचानक उसे बांहों में भर कर चौका दूं/एक ऐसे वक़्त/जब वह सचमुच परेशान हो/

अपने चेहरे पर गाढ़ी होती झुर्रियों को लेकर

या आंखों पर जल्द चढ़ने वाले चश्मों की चिंता से’

जिस तरह से घर उनकी संवेदना में एक केंद्रीय अर्थ रखता है उसी प्रकार प्रेम के गार्हस्थ रूप के भी कई चित्र उनकी रचनाओं में उभरते हैं, जहां कवि का स्वर नितांत आत्मीय है. पर इन चित्रों में कहीं भी वह किसी पात्र विशेष को लेकर नहीं आते बल्कि उससे जुड़ी सभी संवेदनाओं को संकेतों से बतलाते हैं. बिंबों के प्रति बहुत आग्रह न रखते हुए भी ऐसी कविताओं में कवि का स्वर किसी दृश्य की तरह हमारी आंखों के सामने घटित होता है. इस आशय से उनकी एक बहुत प्रचलित कविता ‘सवेरे सवेरे’ का ज़िक्र करना अपेक्षित ही है. यहां प्रकृति का मां के सदेह रूप में किया गया मानवीकरण इतना सहज और परिचित है. एक कल्पनालोक की तरह लगता हुआ भी यह किसी भी घर का यथार्थ हो सकता है:

कार्तिक की हंसमुख सुबह.

नदी-तट से लौटती गंगा नहाकर

सुवासित भीगी हवाएं

सदा पावन

मां सरीखी

अभी जैसे मंदिरों में चढ़ाकर ख़ुशरंग फूल

ठंड से सीत्कारती घर में घुसी हों,

और सोते देख मुझ को जगाती हों–

सिरहाने रख एक अंजलि फूल हरसिंगार के,

नर्म ठंडी उंगलियों से गाल छूकर प्यार से,

बाल बिखरे हुए तनिक संवार के…

मां की तरह ही घर को अपनी ऊर्जा से संचालित करती पत्नी का भी एक रूप उनकी कविता ‘वह जो’ में कुंवर जी उभारते हैं, जो पारंपरिक होकर भी रूढ़िवादी नहीं है. यहां अवर्णित होकर भी स्त्री अपना एक स्वर रखती है. रूमानियत के धरातल से उठती कविता यथार्थ के दैनिक चित्र उभारती है:

‘वह जो मुंह अंधेरे उठकर

घर के कामकाज में लग गई

एक बहुत बड़ी छाया है

जो इस समय दुनिया पर छायी है

चहचहाती चिड़ियों की तरह

वह अभी मुझसे झगड़ने लगेगी

कि मैं इतनी देर तक क्यों सोता हूं

वह हवा की तरह बहेगी घर में

मेरे लाख कहने पर भी कि ज़रा ठहरो

कभी झल्लाती, कभी खिलखिलाती

इस दरवाज़े से उस दरवाज़े

ठहरेगी नहीं

उसकी लगातार आवाजाही.’

उनका प्रेम सांसारिकता को सम्पूर्ण अर्थ में ग्रहण करते हुए भी किसी व्यापक प्राकृतिक चेतना से जुड़ता है. इसीलिए प्राय: जब उनकी कविताओं में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है वह प्रकृति का विस्तृत अरण्य बन कर हुई है. उनकी एक कविता ‘पूरा जंगल’ इस अर्थ में सशक्त है.

प्रकृति के तत्व-तत्व में प्रेम को देखना, प्रिय को देखना उनके मानस-संसार की विराटता को दर्शाता है जो मनुष्य को प्रकृति के संदर्भ में रखकर देखने की दृष्टि है. ‘नदी बूढ़ी नहीं होती’ कविता में नदी का रुपक स्त्री के लिए है. वह लिखते हैं:

‘बहुतों को पसंद करती है वह

उसकी पसंदें मुझे भयभीत नहीं करतीं

बहुतों से अलग

कभी-कभी बिल्कुल अपनी तरह

उसके साथ होने की इच्छा को

मैंने खुद से भी छिपाया है’.

ऐसा लगता है मानो प्रेम कोई मानवीय संवेदना नहीं बल्कि प्राकृतिक तत्व है जिसे प्रकृति की भाषा में ही समझा जा सकता है. प्रकृति पर प्रेम की यह अन्योन्याश्रयता अद्भुत है कुंवर जी के काव्य में. इसीलिए जब कहीं वह प्रकृति के सबसे आडंबरहीन, आह्लादकारी शुद्ध रूप के साथ होते हैं उन्हें प्रेम की स्मृति होती है. अपनी कविता ‘अकेली खुशी’ में वह खुशी के क्षणों में भोगी हुई अनुभूति को साझा न कर सकने की विवशता से पीड़ित हैं. वह लिखते हैं:

‘जी चाहता है तुम मेरे पास होतीं

मेरे सिरहाने एक सह-अनुभूति-एक पहचानी हुई आवाज़/

क्या तुम्हें मालूम है मेरे प्यार

कि दर्द के अकेलेपन से कहीं अधिक

असह्य हो सकता है कभी-कभी

खुशी का अकेलापन?’

उनका मानना था कि प्रेम में हम प्रिय को ‘विश्लेषित’ नहीं बल्कि उसकी ‘रचना’ करते हैं, ‘प्रिय’ को ‘सुंदर’ में बदल लेते हैं. कविता में भी सबसे सुंदर की अनुभूति के ये ही वे अद्भुत विरल क्षण होते हैं, जब हम सबसे अधिक जीवित और संवेदनशील अनुभव करते हैं. इस अनुभव का उम्र से कोई संबंध नहीं, इसका संबंध मनुष्य होने के उस गहरे तात्पर्य से है, जो हमें जीवन की सुंदरता के प्रति संवेदनशील बनाता है.

अपनी कविता ‘नई किताबें’ में किताबों से भी राग का, प्रेम का, वह ऐसी घनिष्ठ संबंध जोड़ते हैं , जो किसी भी रूमानियत से बढ़कर है:

‘नई-नई किताबें पहले तो

दूर से देखती हैं मुझे

शरमाती हुई

ज़्यादातर ऐसी जिन से कुछ-न-कुछ मिल जाता/फिर भी

अपने लिए हमेशा खोजता रहता हूं

किताबों की इतनी बड़ी दुनिया में

एक जीवन-संगिनी

थोड़ी अल्हड़ -चुलबुली-सुंदर

आत्मीय किताब

जिसके सामने में भी खुल सकूं

एक किताब की तरह पन्ना-पन्ना

और वह मुझे भी प्यार से मन लगा कर पढ़े.’

जब हम कुंवर नारायण के काव्य संसार में प्रवेश करते हैं तो कहीं भी हम शब्दों के साथ उनकी लापरवाही या बेतरतीबी को नहीं पाते. उनकी कविता से जड़कर नितांत साधारण सरल शब्द भी एक गहरी अर्थवत्ता से भर जाते हैं. कुंवर जी ने भाषा के साथ भी कई प्रयोग किए हैं. उन्होंने विनम्र सुंदरता, शीतल सदाशयता, नाज़ुक खुशबू जैसे नए विशेषण गढ़े हैं, जो भाषा की ताज़गी को दिखलाती हैं.

आलोचक देवीशंकर अवस्थी उनकी काव्य भाषा के संदर्भ में मानते थे कि कुंवर जी जहां एक तरफ यह लिख सकते हैं: ‘तुम्हारे लिए मेरा मन ललचता है/तुम्हारे बिना कुछ नहीं जंचता है.’, तो वहीं दूसरी तरफ एक विशिष्ट दुरूहता भी लेकर वही आते हैं: ‘वे घनिष्ठ पीड़ाएं और पराए लोग /जैसे तारों के बीच /आकाश की अपार व्याकुलता के अनंत वियोग.’

बहरहाल, सवाल यह उठता है कि कुंवर नारायण की कविताओं के पुन:पाठ की आवश्यकता क्यों है? तो संभवतः इसीलिए कि कुंवर जी की कविताओं को पढ़ते हुए यह लगता है कि दिन-पर-दिन नितांत व्यावहारिक और व्यावसायिक होती जा रही दुनिया में ‘शीतल सदाशयता’ की गुंजाइश अभी भी बची हुई है. वह अपने आस-पास के स्याह यथार्थ से क्षुब्ध तो हो सकती है पर समाप्त नहीं हो सकती.

वह राम को उनके ‘किसी पुराण, किसी धर्मग्रंथ’ में ‘सकुशल सपत्नीक लौट जाने’ का आह्वान करती है क्योंकि उनकी ‘अयोध्या’ राजनीतिक ध्रुवीकरण के इस दौर में ‘लंका’ बन गई है और ‘मानस’ राम का ‘चरित’ नहीं बल्कि चुनाव का ‘डंका’ बन चुका है. पर वह भविष्य के लिए आश्वस्त हैं. जिस तरह उन्हें साहित्य से प्रतिबद्धता के बदले वाबस्तगी शब्द अधिक पसंद था,वह उनके भी काव्य की सही मायनों में पहचान है.

उनका रचना संसार, जीवन से उसी वाबस्तगी का उदाहरण है. वहां वही जैविक आज़ादी और खुलापन है जिसकी वकालत वह ताउम्र करते रहे क्योंकि उनकी दृष्टि में किसी भी विचारधारा से मैत्री एक बात है, उसकी नौकरी या ग़ुलामी बिल्कुल अलग बात. उनका जीवन किसी भी अर्थ में ‘लार्जर देन लाइफ’ नहीं कहा जा सकता कारण कि जमीन पर कदम टिकाए कुंवर जी आख्यानों से अधिक सार्थक टिप्पणियों के व्यक्ति थे. मानते थे कि कभी-कभी एक जिंदगी से/ज़्यादा अर्थपूर्ण हो सकती हैं/उस पर टिप्पणियां/एक प्रेम से ज़्यादा मधुर हो सकती हैं/उसकी स्मृतियां’.

कुंवर नारायण का काव्य संसार हमें जीवन की अतिशय व्यावहारिकता और आधुनिकता में अपनी आत्मा को बचाए रखने का विकल्प प्रस्तुत करता है.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं.)