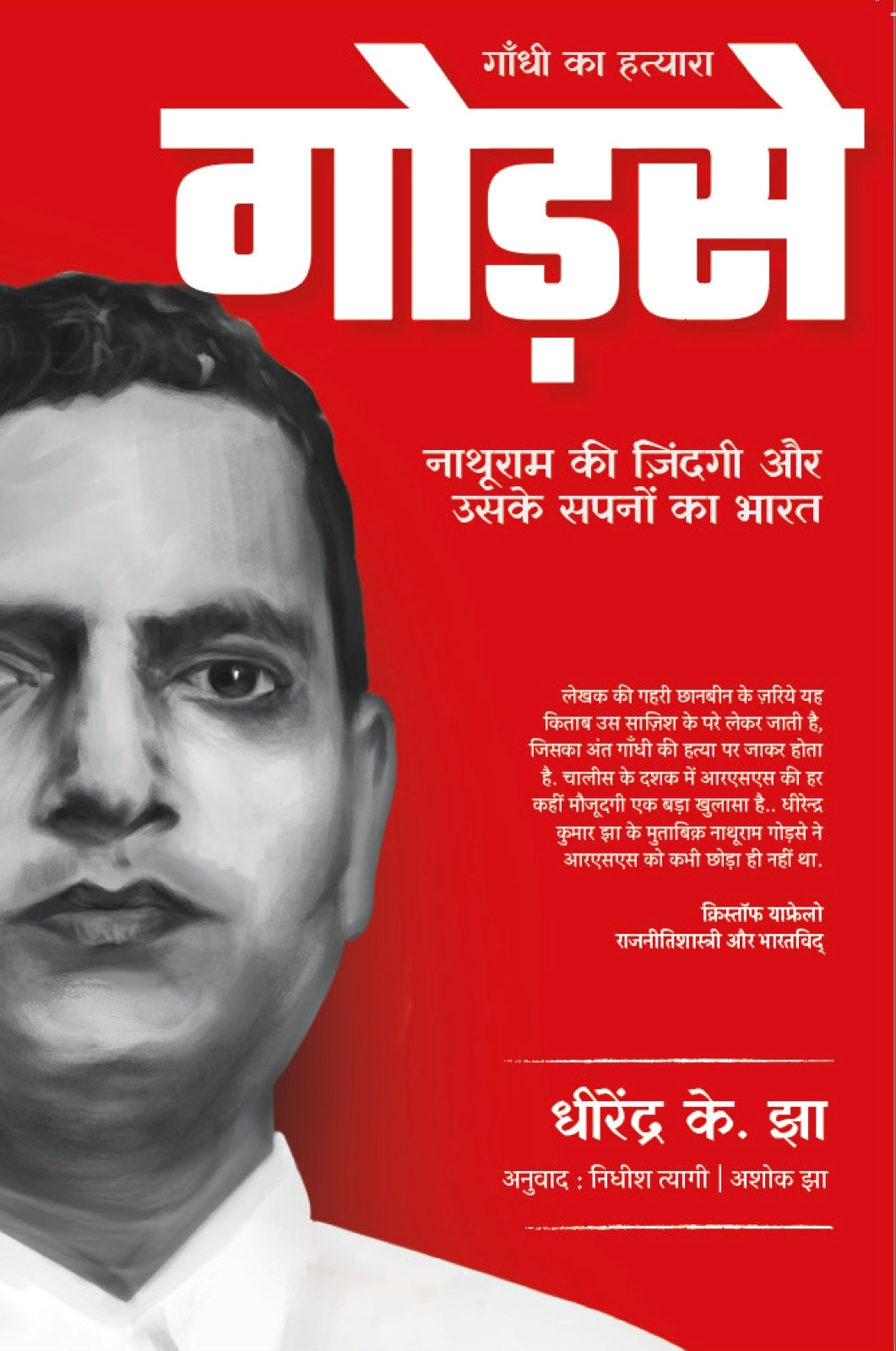

साल 2021 में आई धीरेन्द्र के. झा की किताब ‘गांधीज़ असैसिन: द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज़ आइडिया ऑफ इंडिया’ का हिंदी अनुवाद पत्रकार और लेखक निधीश त्यागी और अशोक झा ने किया है. जिल्द बुक्स द्वारा प्रकाशित यह किताब हिंदी में ‘गांधी का हत्यारा गोड़से’ नाम से उपलब्ध है. पढ़ें इसका अंश.

§

1930 के दशक में जब पूरा देश तेज़ी से बदल रहा था, पुणे शहर का एक हिस्सा रूढ़ चितपावन परंपरावादियों का बुलबुला बना बैठा था. बॉम्बे प्रेसीडेंसी का एक शांत-सा शहर, वह सदियों के गौरव और विरासत का प्रतीक था और एक तरह से पारंपरिक महाराष्ट्र की अनधिकृत राजधानी भी. 1818 में पेशवाओं से अंग्रेजों ने झटक तो लिया था, पर इससे क़रीब सौ साल पहले पुणे उस मराठा साम्राज्य की राजधानी थी, जिसका दिल्ली तक राज फैला हुआ था. यह राजसी अतीत एक वजह रहा, जिसके कारण यह शहर अपने आप में बहुत आश्वस्त बना रहा, अपनी उच्चता, अपने इतिहास और सुसंस्कृत नगरीयता के साथ तसल्ली में.

फिर भी ख़ुद पर अपने तमाम यक़ीन के बावजूद पुणे अतीत का संसार था, बहुत सारी यादों से लबालब और भविष्य को लेकर गहरे बैठी शंकाओं के साथ. उन्नीसवीं सदी के आख़िर में पेशवा राज के ख़त्म होने के कुछ दशकों बाद वह एक पुराने तरह की पढ़ाई-लिखाई की जगह बनकर उभरी, इस एहसास के साथ कि इस वाले पुणे में वह पहले वाली ठसक अब नहीं रही. कुछ बचा तो सिर्फ़ उस पुराने पेशवाई गौरव की छाया भर, और उसको लेकर गहरी कसक. भारत भर में कहीं भी और इस तरह की थकान नहीं थी और हिंदू नवजागरणवाद का ऐसा माहौल नहीं था. हिंदू काल के अंत को लेकर पुणे में जो हताशा थी और उसे बहाल करने की ज़िद भी, वह किसी और शहर में नहीं थी.

पुणे के एक वर्ग को अगर हिंदू गौरव की बहाली पर इतना यक़ीन था, तो इसलिए कि उन्हें लगता था कि हिंदू साम्राज्य की वापसी की नियति के केंद्र में पुणे रहेगा, जिसकी बुनियाद में राजकाज का वह ब्राह्मणवादी दृष्टांत था, जिसे पेशवाओं के नीचे चितपावनों ने बनाया था. स्वाभाविक था उस समय की हिंदुत्व की राजनीति के आवेश ने अपने होने का ज़ोरदार एहसास अनिश्चितता के बीच झूल रहे इस शहर में करवा दिया था. 1930 के दशक से ही जहां गलियों में गांधी टोपी पहने कांग्रेसियों के आसपास काली टोपी पहने हिंदू श्रेष्ठतावादियों के झुंड दिखलाई देने लगे थे, पुणे गांधीवाद के ख़िलाफ लड़ाई का मोर्चा बन गया था.

पिछली बार इस शहर में गोड़से ने कुछ बरस यहां गुज़ारे थे उस हाईस्कूल छात्र की तरह, जो अपने मैट्रिकुलेशन के इम्तिहान में फेल होकर 1929 में अपने घर लौट गया था. ढुलमुल प्रकृति के कारण उसे बाहर की दुनिया ने झेंपू बना दिया था, जिसमें बदलने के कोई भी आसार 1920 के दशक तक नहीं दिखलाई देते थे. पर जब वह दूसरी बार पुणे आया, गोड़से और शहर दोनों बदल चुके थे. वह एक समर्पित स्वयंसेवक बन चुका था और पुणे को अब हिंदुत्व के बुख़ार ने जकड़ लिया था.

गोड़से कब वापस आया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता. सालों बाद, उसने बताया कि पुणे लौटने के कुछ समय बाद ही, उसे ख़बर मिली कि रत्नागिरि में सावरकर की नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई है. गोड़से या तो शायद 1936 के आखिर में पुणे आया था या फिर 1937 के शुरू में. उम्मीद से भरा हुआ और शहरी माहौल में अपने सिलाई के धंधे को ज़माने की नीयत से – जिससे यह भी पता चलता है कि नए सामाजिक आर्थिक माहौल में आने के बाद भी उसका पैसे कमाने के नए तरीक़े खोजने का कोई इरादा नहीं था. ‘सिलाई का सारा सामान मैं साथ लेकर पुणे आया था,’ गांधी की हत्या के बाद दर्ज बयान में वह कहता है. गोड़से तब सत्ताइस का हो रहा था.

मुमकिन है पिछली नाकामयाबी वाले शहर में लौटने के बाद वह किसी अनजान धंधे का ख़तरा उठाने को तैयार नहीं था. टेलरिंग के धंधे को जारी रखने का फैसला करने के बाद भी, उसने ख़ुद की छोटी-सी दुकान ज़माने की हिम्मत नहीं दिखाई. बल्कि वह एक स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ता विष्णुपंत अनगल का पार्टनर बन गया, जिसकी पुणे में पहले से दर्ज़ी की दुकान थी. इसका भी कुछ ठीक नहीं पता कि अनगल से उसकी पहचान कैसे हुई. मुमकिन है कि पुणे में गोड़से को ठीक से ज़माने के लिए लिमये ने उसे अनगल से मिलवाया और दोनों को धंधे में साझीदार बनने के लिए समझाया.

लिमये ने गोड़से के लिए आरएसएस काडरों की वर्दियां सिलवाने के लिए धंधा भी दिलवाया. अपनी स्मृति में एसएच देशपांडे दर्ज करते हैं कि वर्दी सिलवाने के लिए वह स्वयंसेवकों की पसंदीदा दर्ज़ी दुकान थी. नतीजतन गोड़से के धंधे को जमने में बहुत वक़्त नहीं लगा. अब वह हर माह अपने पिता को क़रीब पचहत्तर रुपये सांगली भेजने लगा. हालांकि यह काफी नहीं था, पर फिर भी परिवार के लिए मदद तो थी.

अपने टेलरिंग धंधे को आरएसएस के काडर से जोड़कर गोड़से ने संघ के साथ एक तरह का व्यावहारिक रिश्ता जमा लिया, जो कि किसी भी स्वयंसेवक के लिए आम बात नहीं थी. कुछ वक़्त तो गोड़से दुकान चलाने में बराबर की मेहनत करता रहा. पर समय के साथ साथ, वह आदतन अपने बेमक़सद निठल्लेपन की तरफ लौट गया जब अनगल धंधे पर ध्यान देता रहा. गोड़से की धंधे में दिलचस्पी तब और कम हुई जब सावरकर पर पाबंदियां हटा लीं गई. हालांकि अनगल को उससे कोई गिला नहीं था, शायद इसलिए कि काडर में लोकप्रिय होने के कारण उनका धंधा चल निकला था.

§

सावरकर तब क़रीब पचपन के थे, जब अंग्रेजों ने मई, 1937 में उनके आने-जाने और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से पाबंदियां हटाईं. वह बार-बार 1934 से याचिकाएं लगाते रहे थे इस वादे के साथ कि वे राजनीति में जाने के बाद भी क़ानून का हर तरह पालन करते रहेंगे. इन याचिकाओं से थोड़ा नर्मी भले ही आई हो, पर फैसला उससे नहीं हुआ. उसके पीछे वह व्यापक हस्ताक्षर अभियान था, जिसकी अगुवाई हिंदू महासभा के नेता मुंजे और सावरकर के मज़बूत समर्थक जमनादास मेहता ने की. मेहता 1937 की शुरुआत में बॉम्बे प्रेसीडेंसी में हुए देशव्यापी प्रांतीय चुनावों के बाद गठित सरकार के हिस्सा थे. अब सावरकर किसी भी सियासी दल का हिस्सा बनने के लिए आज़ाद थे और बिना रत्नागिरि ज़िला प्रशासन से इजाज़त लिए किसी भी जगह आने-जाने के लिए भी.

पाबंदियों के सालों- जनवरी, 1924 से मई, 1937 के बाद सावरकर ने अपना सियासी रास्ता बहुत फूंक-फूंककर बनाया. उसमें वैमनस्य और सहयोग का अजीबोग़रीब घालमेल था. शायद ब्रिटिश सरकार का ख़ौफ उन पर इस कदर हावी हो चुका था कि वे एक सहयोगी की भूमिका अपनाने से भी आगे निकल गए और अंग्रेज राज के दुश्मनों यानी गांधी और राष्ट्रवादियों ताक़तों के ख़िलाफ छेड़ी गई जंग में ख़ुद को झोंक दिया.

पूरी तरह से आज़ाद होने के बाद, सावरकर इस सूझ के साथ मोर्चा तैयार करने में लग गए, जिससे हिंदू-मुस्लिमों में कभी भी फसाद खड़े किए जा सकते थे. हिंदुत्व को लेकर अपना नज़रिया वह पहले ही साफ कर चुके थे. अब उन्हें हिंदुओं की निष्ठा हासिल करनी थी- सिर्फ़ ब्राह्मणों की नहीं – ताकि वह हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े झंडाबरदार और स्वाभाविक नेता के तरह मान्य हो सकें. यह सिर्फ़ यूं ही नहीं था, कि उनका पहला दौरा कोल्हापुर का रहा, जो शिवाजी के वंशजों की राजधानी थी. सावरकर इसके बाद पंढरपुर तीर्थस्थल गए महाराष्ट्र के सबसे सम्मानित हिंदू संतों के दरवाज़े मत्था टेकने. शुरुआती गतिविधियों से मुख्य तौर पर हिंदू महत्त्वाकांक्षाओं का ध्यान रखा- ख़ासतौर पर रूढ़िवादी समुदाय का, क्योंकि इस वर्ग से उन्हें सबसे ज़्यादा समर्थन पाने की उम्मीद थी.

अगले कुछ माह उनके पश्चिम भारत के मराठी-भाषी ज़िलों के तूफानी दौरों के रहे, जहां उनके समर्थक उनके सार्वजनिक अभिनंदन आयोजित करते रहे. सावरकर यहां भीड़ भरी सभाओं को संबोधित करते रहे. इसके बाद वह बॉम्बे के दादर में अपने पैतृक मकान में जाकर रहने लगे. इन सारे संबोधनों में किसी भी तरह से ब्रिटिश विरोधी भाव उकसाने की कोशिश नहीं थी, पर इनके ज़रिये लंबे निर्वासन के बाद सावरकर की राजनीति में वापसी को ही रेखांकित करना था. हालांकि एक पूर्व क्रांतिकारी की छवि को बनाए रखने में कोई नुक़सान नहीं था. दरअसल अंडमान में बिताया गया उनका क़ैदी जीवन सबसे बड़ा गौरवशाली दावा था. इस दावे का उनके वफादार और वे ख़ुद गांधीवादी राष्ट्रवादियों पर अपनी श्रेष्ठता दिखलाने के लिए हमेशा इस्तेमाल करने वाले थे.

चूंकि सावरकर की आज़ादी के पीछे मेहता की भूमिका अहम थी, इसलिए वह पहले तो मेहता की डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी में शामिल हुए, जो पुराने तिलकवादियों का दल था. यह अंग्रेजों के साथ समन्वय का रिश्ता चाहते थे और कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे क्रांतिकारी अभियान वाले फैसले के ख़िलाफ थे. सावरकर के लिए भी यह पार्टी अनुकूल थी, जैसा कि उन्होंने ख़ुद कहा इस पार्टी के उसूल हिंदुत्व के सिद्धांतों से मेल खाते थे.पर जल्दी ही अक्टूबर, 1937 में सावरकर ने बॉम्बे प्रेसीडेंसी की छुटपुट जगहों पर असर रखने वाली इस पार्टी को छोड़ दिया, और फिर ऑल इंडिया हिंदू महासभा में शामिल हो गए, जो जोड़तोड़ वाले तरीक़ों से बना संगठित दल देश के कई भागों में मौजूद था.

1915 में स्थापित हिंदू महासभा ख़ुद को शुरू में एक मुकम्मल सियासी दल के बजाय एक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन समझता था, और कांग्रेस के सहायक की तरह काम करता था. पश्चिमी प्रभावों से ‘समूचे हिंदू समुदाय के हितों की रक्षा और बचाव’ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित करने का विचार पंजाब हिंदू सभा नाम की क्षेत्रीय पहल से उपजा था. पर 1920 के आखिर तक महासभा एक कट्टर संस्थान के रूप में अपनी छवि बदल चुकी थी. अब वह आर्य समाज की तरह अपनी जगह बना रही थी, जिसकी जड़ें भी पंजाब में ही थीं और वह भी कट्टर हिंदू संगठन था. उन्नीसवीं सदी के आख़िरी सालों में हिंदू धर्म में सुधार लाने के मक़सद से शुरू किया गया आंदोलन आर्य समाज अब मुस्लिम-विरोधी संगठन के तौर पर बदल चुका था जहां से कई सांप्रदायिक हिंदू संस्थान पैदा हो रहे थे.

फिर भी ऊपरी तौर पर महासभा कांग्रेस से जुड़ी रही. शुरुआती इतिहास को देखें, तो महासभा के ज़्यादातर नेता और सदस्य कांग्रेस की सदस्यता लिए हुए थे. महासभा कांग्रेस और गांधी से 1932 के कम्यूनल अवॉर्ड के बाद दूर होने लगी, जिसमें मुस्लिमों को अलग चुनावी क्षेत्र देना तय किया गया. महासभा ने इस अवॉर्ड की ख़ासी निंदा की, क्योंकि इसके कारण पंजाब और बंगाल दोनों जगह मुस्लिमों का क़ब्ज़ा हो गया. दूर होने के बाद वह कांग्रेस और गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की तोहमत लगाने लगी. जल्द ही इसके बाद कांग्रेस ने अपने सदस्यों से हिंदू महासभा सहित किसी भी सांप्रदायिक संगठन का सदस्य होने पर रोक लगा दी. यह भारतीय राजनीति का महत्त्वपूर्ण पड़ाव था, जहां से हिंदू सांप्रदायिकता मज़बूती से स्थापित हुई, जहां से मुस्लिम विरोधी और हिंसक हिंदू पार्टी की अवधारणा पर काम शुरू हुआ.

बतौर संगठन महासभा की शक्ल एक सामाजिक संस्था की ही थी, जब सावरकर इसमें शामिल हुए. उसके प्रमुख नेता पहले से ही उनके सम्पर्क में थे और उन्हें शीर्ष हिंदुत्व विचारक की तरह मानते थे. दो माह बाद 1937 के दिसंबर में जब अहमदाबाद में महासभा का सालाना अधिवेशन हुआ, तो सावरकर को संगठन का अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया गया. अधिवेशन के दौरान जिस जोश और इरादे से उन्होंने काम करना शुरू किया, उनके सबसे बड़े आलोचक भी उसे नज़रंदाज़ नहीं कर सकते थे. अपने भाषण में उन्होंने कहा, ‘भारत में एक साथ दो प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र रह रहे हैं. बहुत से मासूम राजनेता यह मानने की गंभीर ग़लती कर रहे हैं कि भारत में आपसी सद्भावना और मेलजोल के साथ रहा जा रहा है … या फिर सिर्फ़ चाह कर मेलजोल से रहा जा सकता है… अब यह नहीं माना जा सकता कि भारत एक और समान तरह के लोगों का राष्ट्र है. इसके ठीक विपरीत भारत में मुख्य तौर पर दो राष्ट्र है – हिंदू और मुस्लिम.’

पहली बार दो राष्ट्र वाली थ्योरी की बात कहे जाने के बाद सावरकर की न सिर्फ़ खिल्ली उड़ाई गई, बल्कि ख़ासी कड़वाहट भी उससे पैदा हुई. चौदह साल पहले जब यह अवधारणा एक निबंध में पहली बार छपी थी, तब महासभा और आरएसएस के कट्टर समर्थकों के अलावा किसी का ध्यान नहीं गया था. अब के ख़राब होते सांप्रदायिक माहौल में जो विध्वंसक राजनीतिक लाइन सावरकर ने खींची, उसने आग ही पकड़ी. तीन साल बाद ही मुस्लिम लीग ने भी वही सुर पकड़ा और बंटवारे की मांग शुरू कर दी. महासभा के आत्मविश्वास को पहली बार इतना संबल मिला. पार्टी सहयोगी और कार्यकर्ता जैसे ही सावरकर की पीछे चलना शुरू हुए, महासभा को एक व्यापक जनाधार वाली पार्टी बनाने की तैयारी शुरू हो गई. ऐसा करने में सावरकर को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी- एक तरफ सरकार का विरोध नहीं करना था, ऊपर से यह भी दिखाना था कि गांधी-समर्थक राष्ट्रवादी पूरी तरह से क्रांतिकारी नहीं हैं.

§

जितनी दिली ख़ुशी आरएसएस के लोगों को सावरकर पर पाबंदियां हटाए जाने से हुईं, भारत में किसी भी और संगठन को नहीं हुई. पाबंदियों से आज़ाद होने पर हर तरफ संघ के काडर ने सार्वजनिक अभिनंदनों का तांता लगा दिया. 1937 के उन उत्साहित दिनों में हर तरह के हिंदू राष्ट्रवादियों को पहली बार लगा कि अब तक अपराजेय समझे जाने वाले गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी के सामने वे भी अपना अलग वजूद बना सकते हैं. अगर मेहता और मुंजे जैसे नेताओं की बदौलत सावरकर को रत्नागिरि की पाबंदियों से मुक्ति मिली थी, आरएसएस ने मुक्ति पाने के इस मौक़े का इस्तेमाल सफल आयोजनों के ज़रिये हिंदुत्व समर्थकों में नई जान फूंकने का किया.

यह वक़्त वह भी था जब भारत में हो रही उथल-पुथल थोड़ा शांत होती दीख रही थी एक ऐसे दौर में जाती हुई, जो सावधानी से हालात को देखने का था. गलियां ख़ाली होने लगी थीं. नौजवान अपनी किताबें उठाकर पढ़ाई में लग गए थे और कामगार फैक्टरियों में लौट चुके थे.

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत हुए चुनावों से मिलने वाले सीमित स्वराज के विरोध के बावजूद कांग्रेस फरवरी 1937 के प्रांतीय चुनावों में शरीक हुई थी और मुस्लिम लीग को बहुत पीछे छोड़कर ज़्यादातर सीटें जीत लीं थीं. चुनाव में शरीक होने के कांग्रेस के फैसले में गांधी शामिल तो थे, पर प्रचार अभियान से उन्होंने ख़ुद को दूर रखा. चुनावों के बाद उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों और गवर्नरों के बीच ‘सज्जनों वाली समझ’ होने की वकालत की ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एक मौक़ा दिया जा सके.’ राष्ट्रीय एकता का एक माहौल जैसे देश में क़ायम होता लग रहा था.

पर एकता के इस छाते के नीचे अलग अलग ताक़तें इन हालात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में लगी थीं. महासभा और आरएसएस छुटपुट इलाक़ों को छोड़ कहीं जड़ें नहीं जमा पाईं थी, क्योंकि कई दशकों की जोड़तोड़ के बाद भी उनके पास राष्ट्रीय स्तर का क़द्दावर नेता कोई नहीं था. इस ख़ालीपन को सावरकर ने भरा और पहली बार उम्मीद की एक लहर पैदा की. महासभा और आरएसएस को लगने लगा कि वह गांधी के मुक़ाबिल खड़े हो सकेंगे और कांग्रेस के विरोध को भी मज़बूत किया जा सकेगा. इसलिए सबने हाथ मिलाकर एक साहसी और उत्तेजक तरीक़े से अपना नया अर्जित आत्मविश्वास जताना शुरू किया. इसमें सबसे आगे आरएसएस थी, जिसका जनाधार महाराष्ट्र के ब्राह्मणों में सबसे मज़बूत था.

नागपुर और सेंट्रल प्रोविंस के दूसरे मराठी भाषी ज़िलों में सावरकर के अभिनंदन समारोह ख़ुद हेडगेवार की देखरेख में हुए थे. आरएसएस प्रमुख अपने एक सहयोगी बाबूराव मोरे को 23 सितंबर, 1937 को लिखे ख़त में लिखते हैं-

स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी 24 सितंबर और 8 अक्टूबर के बीच प्रवास करेंगे. वे 24 सितंबर की सुबह अकोला पहुंचेंगे. उनका स्वागत करने के लिए मैं आज रात ही अकोला के लिए निकल रहा हूं (23 सितंबर). वहां उनके साथ मैं चार दिन रहूंगा. मैं नागपुर तब लौटूंगा जब वे वनहड के लिए दौरा शुरू करेंगे. 3 (अक्टूबर) की सुबह वे नागपुर आएंगे और यहां दो दिन रहेंगे. 4 की सुबह उन्हें संघ के केंद्र पर नागपुर (इकाई) संघ फौजी तरीक़े से गार्ड ऑफ ऑनर देगा. उसके बाद वह भंडारा, चंदा और वर्धा के दौरे पर 5,6,7 और 8 (अक्टूबर) को रहेंगे और 9 को बॉम्बे लौट जाएंगे. इन सभी जगहों की संघ इकाइयां अपनी ताक़त के मुताबिक़ सबसे बढ़िया तरीक़े से उनका सम्मान करेंगी.

बम्बई प्रेसीडेंसी में तो सावरकर को आरएसएस की तरफ से और भी अधिक उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली. जब वे रत्नागिरि की नज़रबंदी से बाहर आए, लिमये हर जगह उनके जोड़ीदार की तरह ज़िले- ज़िले में उनका सार्वजनिक अभिनंदन करवाते और दौरों में उनके साथ रहते. महाराष्ट्र में आरएसएस प्रमुख होने के नाते लिमये ने सावरकर के दौरों की पूरी योजना तैयार की, जिसमें उन्हें संगठन के कार्यकर्ताओं और सहयोगियों की भरसक मदद भी मिली. ऐसा उन्होंने ख़ुद अपने मंशा से भी किया क्योंकि सावरकर न सिर्फ़ हिंदुत्व के प्रमुख विचारक थे, बल्कि लिमये के गाइड और गुरु भी थे.

पुणे के ज़्यादातर स्वयंसेवकों की तरह, गोड़से इन आयोजनों में सक्रिय भागीदार था. लिमये के पदचिह्नों पर चलते हुए, उसने न सिर्फ़ पुणे में बल्कि कोल्हापुर, मीरज, सांगली जैसी जगहों पर भी हुए आयोजनों में शिरकत की. इन आयोजनों के कारण गोड़से फिर से सावरकर के क़रीब पहुंच गया. इसके पहले के पांच सालों में – 1929 से1932 के बीच सावरकर के साथ हुए मेलजोल के पहले दौर के बाद, गोड़से 1935 में कभी सिर्फ़ एक बार सावरकर से मिला था, सांगली के स्थानीय युवादल के साथ, जो हिंदुत्व विचारक से मिलने रत्नागिरि गया था.

उस पर सावरकर का असर, आरएसएस में ठीक से हिल-मिल जाने के बाद और गहराता चला गया. अंडमान में सावरकर के बलिदानों और यातनाओं की कहानियों से ओतप्रोत होकर, गोड़से अपने गुरु के ही नज़रिये और हावभाव अपनाता चला गया. गोड़से ने बाद में बताया, ‘जेल में सत्ताइस साल बिताने के बाद, उम्र के सत्तावनवें साल में यह शख़्स जिस तरह से समाज के काम में जुट गया, उससे मैं अभिभूत था, जबकि मैं तो पैसा कमाने में ही लगा रहा.’

इस एहसास के तारी होने के बाद उसके टेलरिंग धंधे से विमुख होने की शुरुआत भी हो गई, जो पुणे आने के बाद से उसका मुख्य रोज़गार था.हालांकि औपचारिक तौर पर वह धंधे का साझीदार तो बना रहा, उसकी पहली प्राथमिकता अब सावरकर के साथ अपने रिश्तों को और मज़बूत करना था. इस तेज़ी से आए बदलाव के पीछे एक कारण शायद यह भी था कि पुणे के हिंदुत्व मंडली में उसका कोई महत्त्वपूर्ण क़द नहीं था. लगता है, कि सावरकर के राजनीति में प्रवेश के कारण पैदा हुए बदलावों में अपने लिए ख़ासा मौक़ा देख रहा था. सावरकर का नज़दीकी होना एक फायदे की बात थी, जिसका इस्तेमाल करने के लिए वह मरा जा रहा था.

§

गांधी की हत्या के पहले तक आरएसएस और हिंदू महासभा ने आपसी सहयोग की ख़ासी प्रवृत्ति दिखलाई थी, और दुहरी और गड्डमड्ड सदस्यताएं आम बात थीं. गोड़से कुछ ऐसा नहीं कर रहा था, जो अजीबोग़रीब हो- दोनों संगठन परस्पर गुंथे हुए थे और एक-दूसरे को बढ़ावा देते रहते थे.

अपने अस्तित्व के तमाम सालों में, वे इसी रास्ते पर चलते रहे. 1925 में जिन लोगों ने आरएसएस की स्थापना बैठक में हिस्सा लिया था, वे महासभा के भी सदस्य भी थे. आरएसएस के पहले सरसंघचालक हेडगेवार 1926 से 1931 के बीच महासभा के सचिव रहे थे. हालांकि आधिकारिक आरएसएस साहित्य में संगठन की स्थापना का पूरा श्रेय हेडगेवार को दिया जाता है, सच्चाई- जो दस्तावेज़ों से पता चलती है- कुछ और थी. इन दस्तावेज़ों से पता चलता है कि हेडगेवार न ही इकलौते संस्थापक थे, बल्कि उनकी भूमिका बहुत ही छोटी थी. साथ ही अगर मुंजे और बाबाराव (दोनों महासभा के क़द्दावर नेता) ने ज़ोर लगाकर संगठन को खड़ा करने में मदद न की होती, तो आरएसएस को शुरुआती सालों में ही आधार बनाना मुश्किल हो जाता.

बाबाराव ने अपने तरुण हिंदू सभा को आरएसएस में 1931 में विलय करवाया, जिससे आरएसएस को ख़ासा संबल मिला और बम्बई प्रेसीडेंसी में उसे विस्तार दिलवाने में मदद की, मुंजे का योगदान ज़्यादा व्यापक रहा. वह हेडगेवार के राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने उन्हें अपने नागपुर वाले घर में बड़ा किया था और बाद में कलकत्ते के नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए भी भेजा था. ब्रिटिश सरकार द्वारा तैयार की गई 1933 की एक ख़ुफिया रिपोर्ट में मुंजे को मध्य प्रांत के मराठी भाषी इलाक़ों में 1927 के दौरान आरएसएस के पुनर्गठन का ज़िम्मेदार बताया गया है.

यह वही साल था जब मुंजे महासभा के अध्यक्ष बने थे.

मार्च, 1931 में इटली दौरे में मुसोलिनी से मिलने और युवाओं को फासीवाद के तरफ ले जाने वाले तीन में से दो जगहों – बलिल्ला और अवांगार्दी- देखकर आने के बाद आरएसएस को फासीवादी तौर तरीकों की तरफ ढालने में मुंजे की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी.

इसके अगले ही साल हिंदू महासभा के संपर्कों की बदौलत उत्तर और पश्चिमी भारत में आरएसएस के लिए नए अवसर पैदा हुए. 1932 के दिल्ली सत्र में महासभा ने आरएसएस को आधिकारिक मान्यता देते हुए और उसके कामकाज की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया.उसी साल बाद में महासभा के नेता भाई परमानंद ने कराची में हिंदू युवक परिषद की- अखिल भारतीय हिंदू युवा सम्मेलन- बैठक करवाते हुए एक और प्रस्ताव पारित करवाया कि ‘संघ के काम को पूरे देश में ले जाना चाहिए.’ हेडगेवार को इस कराची कान्फ्रेंस में बाबाराव ले गए थे, जो वहां छह रोज़ रुके, जिसमें सिंध और पंजाब प्रांतों से आए महसभा के नेताओं और नौजवानों के साथ संगठन से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई. हेडगेवार ने जो संपर्क इन महासभा बैठकों में बनाए, बाद में आरएसएस को विस्तार देने के लिए ज़रूरी सूत्रों को काम किया.

हालांकि मुंजे कभी भी आरएसएस में किसी पद पर नहीं रहे, वे संगठन के शीर्ष अधिकारी की तरह किसी भी स्वयंसेवक से सीधे बात कर सकते थे. एक आला ब्रिटिश अफसर के साथ 8 मार्च, 1936 को हुई बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया कि वे आरएसएस नेताओं और स्वयंसेवकों के साथ बहुत करीब से जुड़े हैं.’ वे (स्वयंसेवक) अक्सर मुझसे मशविरे करते हैं. मैं उन्हें किसी भी और की तुलना में अच्छे से जानता हूं, ठीक डॉ. हेडगेवार की तरह,’ मुंजे ने कहा.

सावरकर बतौर हिंदू विचारक, आरएसएस के लिए 1930 और 1940 के दशकों में सबसे ज़रूरी थे, ख़ास तौर पर 1937 में पाबंदियां हटा लिए जाने के बाद. एसएच देशपांडे के मुताबिक़, ‘सावरकर के भाषण और लेख आरएसएस वालंटियरों की बौद्धिक खुराक रहा करते थे. सावरकर पर उनकी निर्भरता इस कदर अधिक थी कि जिस भी दिन सावरकर पुणे में किसी भी सभा को संबोधित करने वाले होते थे, शहर की शाखाओं में उस शाम की कार्यवाही के स्थगन की घोषणा हो जाती थी ताकि स्वयंसेवक ‘घर जा’ सकें (यानी सावरकर की सभा में! यह कभी भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ करती थी). यह छूट किसी भी और अवसर पर नहीं दी जाती थी.’

सावरकर का व्यक्तित्व और बौद्धिकता ऐसी थी, जिससे वह किसी भी संगठन से ख़ुद को ऊपर उठा हुआ देखते थे. इसके साथ ही, अपने आपमें एक मुकम्मल नेता होने के कारण, उनके समर्थकों की न आरएसएस में कमी थी, न महासभा में. स्वयंसेवकों के बीच अपनी प्रतिष्ठा का उन्हें बहुत गर्व था और अपने दौरों के दौरान शाखाओं में जाना और उन्हें संबोधित करने का कोई मौक़ा वह नहीं छोड़ते थे.

सावरकर की डायरी, उनके भाषणों, लेखों और नोट्स के संकलन – ‘व्हर्लविंड प्रोपगैंडा: एक्स्ट्रैक्ट्स फ्रॉम प्रेजीडेंट्स डायरी ऑफ हिल प्रोपगैंडिस्ट टूअर्स, इंटरव्यूज़ फ्रॉम डिसंबर 1937 टू अक्टूबर 1941’- के अनुसार इस दौरान आरएसएस स्वयंसेवकों से मिलना उनके कार्यक्रमों का महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा. हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनने के बाद बहुतेरी बार सावरकर ने आरएसएस के काम और अनुशासन की प्रशंसा की, जबकि संघ नियमित तौर पर उनके लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर उनके सम्मान में देता रहा. ब्रिटिश ख़ुफिया एजेंसियों ने इस तरह की गतिविधियों के बहुत से मामले 1930 के दशक के आख़िरी और 1940 के दशक की शुरुआत में दर्ज किए.

सावरकर और आरएसएस के रिश्ते तब भी मज़बूत बने रहे, जब हेडगेवार की 21 जून, 1940 को हुई मौत के बाद माधव सदाशिव गोलवलकर संघ के प्रमुख बने. आरएसएस पर इकट्ठा की गई गुप्तचर ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि बंबई प्रांत में नवंबर, 1940 में स्वयंसेवकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए गोलवलकर ने ‘एक अखंड भारत पर महासभा के हिंदू राज’ के सिद्धांत का ऐलान किया. आरएसएस प्रमुख बने हुए गोलवलकर को तब तक पांच ही माह हुए थे.

महासभा और आरएसएस के बीच रिश्ते 1940 के दशक के आख़िर तक ऐसे अभिन्न और परस्पर बने रहे, जिनमें फर्क़ कर पाना मुश्किल था – 30 जनवरी, 1948 की घटनाओं के बाद दोनों में दरार पड़ गई.