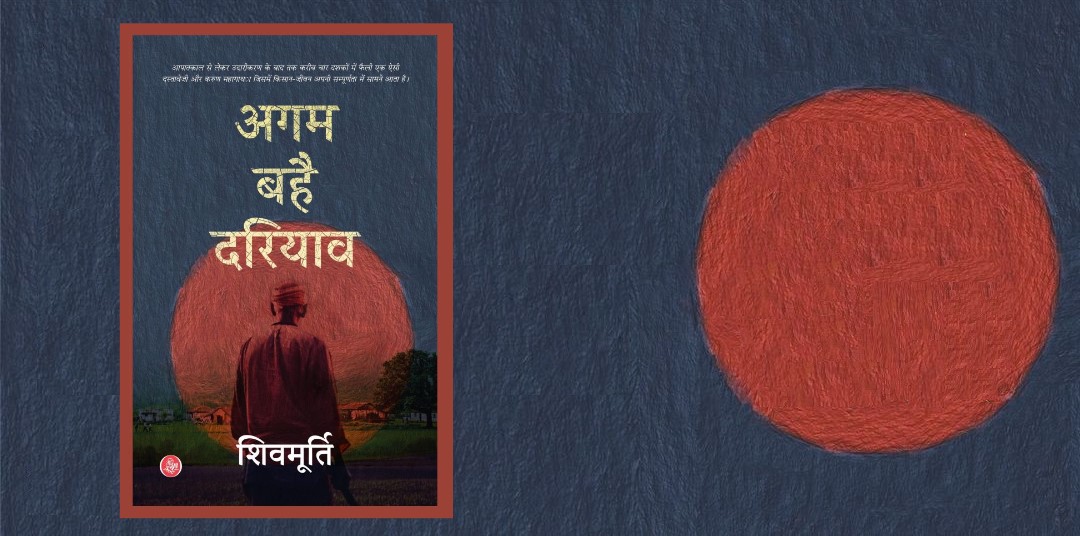

हिंदी के लोकप्रिय कथाकार और ‘कसाईबाड़ा,’ ‘तिरिया चरित्तर’ जैसी बहुचर्चित कहानियों के रचयिता शिवमूर्ति के अधुनातन उपन्यास ‘अगम बहै दरियाव‘ (2023) ने हिंदी के साहित्यिक परिदृश्य में एक अलग जगह बनाई है. विशिष्ट क़िस्सागोई शैली में लिखा यह उपन्यास अपने समय और समाज की टोह लेने वाला एक संवेदनशील उपन्यास है. एक साधारण भारतीय ग्राम्य जीवन के पेनेरोमिक दृश्यों व अपने विभिन्न पात्रों की दुनिया से गुथा यह उपन्यास एक चलचित्र के मानिंद चलता है.

शिवमूर्ति जी के यहां लोक-संस्कृति कथ्य की पृष्ठभूमि नहीं बल्कि स्वयं कथा का सूत्रधार बनकर अपनी पूरी सहजता के साथ मौजूद है. समाज, राजनीति, इतिहास, अन्याय, विद्रोह, लोक जीवन-मूल्य, सांमती परिवेश में संघर्षशील स्त्रियां और उनकी समस्याएं सब सहजता से इस उपन्यास की कथा वस्तु में समाए हुए हैं. इस दृष्टि से देखा जाए तो वस्तुतः ही यह शीर्षक इस उपन्यास के माकूल है जहां कथा किसी अगम-अबाध दरिया की तरह बहती चली जाती है.

पाठक को कथावस्तु और परिवेश में देशीपन के साथ एक खुरदरापन महसूस हो सकता है लेकिन पठनीयता और क़िस्सागोई उपन्यास से बांधे रखती है. लोक-गीत, लोक-संस्कृति, रीति-रिवाज, स्थानीय परंपराएं और उनको जीते हुए पात्र- बहुत कुछ परिचित-से जान पड़ते हैं. इस अर्थ में शिवमूर्ति स्वयं सबालटर्न उपन्यासकार समझे जा सकते हैं पर उपन्यास सिर्फ सबालटर्न का प्रतिनिधित्व मात्र नहीं करता बल्कि एक संपूर्ण जीवन की साधारणता का आख्यान रचता है.

कथा में प्रवेश करते ही पाठकों का परिचय संतोखी नामक किसान से होता है जिसे उपन्यास का नायक मान लेने का भ्रम हो सकता है, पर यह उपन्यास किसी एक किसान की कथा नहीं, बल्कि उस पूरे सांस्कृतिक परिवेश की कथा है जहां हर वर्ग, जाति, समुदाय से जुड़े अनगिनत पात्र (बकौल लेखक 360) अपने जीवन संघर्षों, अपनी विशिष्ट बोलियों, अपनी चारित्रिक विशिष्टताओं के साथ उपस्थित हैं.

उपन्यास में एक वृहद कालखंड को समेटने की कोशिश की गई है, जिसमें गांव के सामाजिक-सांस्कृतिक घटनाओं के साथ-साथ लोक जीवन के मार्मिक और संवेदनशील पक्षों को भी रखा गया है. भारतीय राष्ट्र-राज्य की आज़ादी के बाद के सभी बड़े प्रसंगों को इसमें देखा जा सकता है. मसलन, आपातकाल , मंडल कमीशन, राम मंदिर आंदोलन, बाबरी मस्जिद विध्वंस, दलितों और किसानों के संघर्षों इत्यादि. गांव के सामाजिक समीकरण में समय द्वारा लाए गए बदलावों, मजदूरों के शोषणचक्र और राजनीतिक-सामाजिक षड्यंत्र की परत-दर-परत पर लेखक की नज़र है.

बीते कुछ दशकों में जिस तरह से सामाजिक-राजनीतिक बदलाव हुए हैं, उसका भी प्रभाव सिलसिलेवार तरीके से उपन्यास के जरिये दिखाया गया है. यह सब उपन्यास में एक यथार्थवादी परिवेश निर्मित करता है और वास्तविकता के प्रति पाठक को चिंताकुल भी बनाता है.

यह उपन्यास ग्राम्य जीवन की कथा होने के बाद भी अंततः पूरे भारतीय समाज के सामाजिक-राजनीतिक क्षरण को उभारता है. चकबंदी और दीवानी मुकदमों में किसानों के पिसने की अंतहीन यंत्रणा एक बड़ी आबादी को किस प्रकार निम्नतम जीवन सूचकांकों पर रखती है, यह उपन्यास में संतोखी के जीवन की बानगी है. उसके खेत पर गांव का प्रभुत्त्वशाली ठाकुर छत्रधारी सिंह धोखे से कब्ज़ा कर लेता है जिसके विरोध में संतोखी को व्यवस्था से एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है.

संतोखी ऐसी व्यवस्था और दबंगों-बाहुबलियों के विरोध में कहता है, ‘आपसे नहीं राजा, अन्याय से लड़ूंगा. लड़ूंगा नहीं तो दुनिया को कौन-से मुंह दिखाऊंगा?’ एक अन्य पात्र रामनाथ भी छत्रधारी के षड्यंत्र का शिकार होता है पर वह उसके विरुद्ध क़ानूनी लड़ाई लड़ता है. इसीलिए यह उपन्यास सिर्फ समस्या के चित्रण तक सीमित नहीं बल्कि उस समस्या से आगे बढ़ने की, समाधान की राह भी दिखलाता है.

गांव के अन्य अनेक मुद्दों के साथ ही गन्ना उगाने वाले किसानों की समस्या और गन्ना उत्पादन, गन्ना मीलों की नकरात्मक भूमिका, उनके षड्यंत्रों का पर्दाफ़ाश भी लेखक करते हैं. कथा में एक तरफ़ जहां सवर्ण दबंगों का वर्चस्व और उनका अंतहीन शोषक चरित्र है तो वहीं दूसरी ओर सरकारी संस्थाओं और नौकरशाही भी किस प्रकार निरपराध लोगों के दोहन का कोई मौका नही छोड़ना चाहती, लेखक दिखलाते हैं.

शिवमूर्ति यह स्पष्ट करते हैं कि इस अराजक समय में सरकार भी अंततः एक शोषक ही है. चाहे वह सरकारी लोनों का जाल हो या सरकारी बैंकों की धांधली या ब्याज पर पैसे देने वाले साहूकारों-जमींदारों की मनमानी वसूली, सब अंततः भूमिहीनों को ही अपना टार्गेट बनाते हैं.

अगम बहै दरियाव, दलित चेतना के उभार और दलितों के प्रति हो रहे संस्थागत भेदभाव और जातिगत शोषण की भी तस्वीर खींचता है. दलित किसान भूमिहीन है. वह जातिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर शोषित है.

शिवमूर्ति का व्यंग्य यहां मार्के का है,

‘अपवाद छोड़ दें तो यहां सबल मानी जाने वाली जातियों के नाम में ‘राम’ आगे-आगे चलते हैं यथा रामप्रताप, रामकुमार, रामबहोर, रामबरन, रामकरन, रामजियावन, रामलुटावन, रामचरन, रामबचन, आदि ओर दलित समुदाय के नाम में ‘राम’ पीछे से सहारा देते हैं. यथा, तुलसीराम, सीताराम, कोदई राम, भगेलूराम, जीतनराम, गनपतराम, विदेशीराम, परदेशीराम आदि.’

‘राम’ के नाम पर लेखक का यह अवलोकन ख़ासा महत्त्व रखता है. जातियों में ‘राम’ नामों के साथ कैसे और कहां विराजमान है इससे समझा जा सकता है. पर दलितों में चेतना का स्वर भी दिखाई देता है. जय भीम के नारे और शिक्षा के बल पर अपने अधिकारों का दावा किया जा सकता है, इस बात को भी दलित अब अच्छे से समझते हैं.

देश में समय-समय पर होने वाले किसान-आंदोलनों ने आम किसानों के जीवन में क्या परिवर्तन लाया, उसे भी यह उपन्यास उभारता है. इस एक दृष्टि से भी देखा जाए तो अगम बहै दरियाव अपनी समसामयिक प्रासंगिकता रखता है. लेखक कृषि-उत्पादों की समस्याओं, निर्यात मूल्य तय करने के परिप्रेक्ष्य में काम करने वाली बाह्य ताकतों, उनके दबाव से प्रभावित होती सरकारी नीतियों का भी जायजा उपन्यास में लेते हैं.

इन सबका अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि असल में केवल व्यापारी वर्ग के लाभ और उनके हितों को साधने वाली नीतिहां ही सरकारें भी बनाती हैं और यह अंततः पूंजीवादी ताकतों को पोषित करने का ही काम करती हैं. किसानों के हित से अधिक उन्हें इन पूंजीपतियों की परवाह रहती है क्योंकि सब एक-दूसरे पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर हैं. पात्र खेलावन के शब्दों में,

‘हमारे दुखों का कोई एक कारण नहीं है. लेकिन सबसे बड़ा कारण है, हमारी उपज का सही मूल्य न मिलना. सरकार हमारी फसल का जो समर्थन मूल्य तय करती है, वह हमेशा किसान की लागत से कम होता है. जितनी लंबी खेती, उतना लंबा घटा. उसका पैदा किया हुआ अनाज गल्ला व्यापारी के लिए अमीरी पैदा करता है लेकिन खुद उसके लिए गरीबी पैदा करता है.’

इसी प्रकार लेखक ने वर्तमान के उन छोटे-छोटे लेकिन कई गंभीर प्रसंगों को भी कथ्य का हिस्सा बनाया है, जिन पर सचेत रूप से हमारा ध्यान नहीं जाता. वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक हलचलों का प्रभाव कथा पर स्पष्ट दिखलाई पड़ता है. मसलन, स्थानों, गांव-शहरों का नाम बदलने का प्रसंग ही क्यों न हो, सब पर लेखक ने दृष्टि फेरी है. उपन्यास में ऐसे ही एक सुदूर क़स्बे गनीपुर का नाम बदलने की कवायद चल रही होती है जिसे ज्ञानपुर बना दिया जा रहा होता है. पर उपन्यास में वास्तविकता के चित्र खींचते शिवमूर्ति कहीं भी निराश नहीं होते हैं.

स्वतंत्रता के बाद से अब तक समाज और व्यवस्था की दुर्दशा को देखते हुए उसे बदलने का स्वर भी इसी समाज से फूटेगा, इस पर लेखक को पूर्ण आस्था है. नाटक-खेला करने का शौक रखने वाले बैताली, एक अन्य पात्र तूफानी से कहते हैं ‘इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, बच्चा! इतनी खराब तो दुनिया कभी नहीं रही. दुनिया बदलने वाला खेला दीजिए तो वही खेला जाए.’ कहने का तात्पर्य यह कि समाज को बदलने की राह हमारी ही दृढ़ इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है.

यह उपन्यास अपने लोक-तत्त्व और लोक संवेदना के लिए भी विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है. कथा के वितान में अवध के सामाजिक परिदृश्य पर विश्व युद्धों के प्रत्यक्ष प्रभाव भी दर्ज़ हैं तो वहीं गिरमिटिया मजदूर बनकर बाहर गए और कभी वापस न लौट सकने वाले लोग भी. उनके परिजनों की दास्तानें भी, जिनके पास स्मृतियों और सिवाय अंतहीन इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं है.

उपन्यास में लेखक ने बड़ी संवेदनशीलता से उन मजदूरों की पीछे छूट गई स्त्रियों की दारुण सामाजिक और मानसिक स्थिति का भी चित्रण किया है. पति वियोग में स्त्रियां विरहिणी का-सा जीवन बिताती हैं. इसीलिए स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले विरह-गीतों में अटूट विश्वास और शंका- दोनों का मिला-जुला भाव देखने को मिलेगा. उदाहरण के लिए यह विरहिणी गीत देखिए: ‘क्वार दसमी कै मेला/घर मा पइसा ना अधेला/बालम कइ गए अकेला/मेला होइगा सपना.’

स्थिति ऐसी बन जाती है कि कोई मनुहार, कोई जतन नहीं चलता और तब वह विद्रोह भी कर उठती हैं. इसकी एक बानगी देखिए. हम पाएंगे कि उनमें कितना रोष है लेकिन बावजूद उसके समर्पण का भाव भी बराबर बना हुआ है- अंखिया कै कजरा मांग कै सेनुरा/जाइ के जमुनवा मा धोइ डरबै/चलि जाब्या विदेसवा त रोइ मरबै.

लोक-रंग और लोकधर्मी जीवनमूल्यों के प्रति संवेदना रखने वाले शिवमूर्ति जी के भीतर एक ऐसा लेखक नज़र आता है जो अपने भीतर एक स्त्री-हृदय भी रखता है. उन्होंने इस उपन्यास में लोक गीतों, रीति-रिवाजों और उनसे जुड़े अनुशासन को प्रमुखता से दिखाया है. त्योहार-विवाह इत्यादि अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों की एक ख़ास भूमिका होती है.

इसी तरह एक लोकपरंपरा और रही है जिसमें वर और कन्या पक्ष के बीच शास्त्रार्थ का आयोजन किया जाता है. उपन्यास में चित्रित यह पूरा वर्णन पढ़ते हुए बड़ा ही सरस लगता है. शास्त्रार्थ में दोनों पक्षों से छोटे-बड़े, युवा-बुजुर्ग, सभी शामिल होते हैं. हर कोई उन्हें बूझने की कोशिश करता है. एक सुंदर उदाहरण उपन्यास से देखें. दूल्हे के मामा कन्या पक्ष को बूझने के लिए पंक्ति देते हैं: दुइ पग चलै चारि लटका, तीन मूंड दुई नैन सुहाए, जिसका अर्थ है श्रवण कुमार अंधे मां-बाप को बहंगी में बैठाकर तीर्थयात्रा करने ले जा रहे हैं.

यह सब लोक जीवन के ऐसे चित्र हैं जिन्हें हमने कभी-न-कभी स्वयं देखा और जिया है. ऐसे प्रसंग उपन्यास को रोचक बनाते हैं, मसलन, उपन्यास में बोधा नामक एक पात्र है जिसे सैकड़ों लोकगीत याद हैं, ‘फरवाही नाच’ पसंद है. लोकगीतों पर लेखक की आस्था का ही यह फल है कि उपन्यास का शीर्षक भी वली मोहम्मद के लोकगीत की ही पंक्ति से प्रेरित है- सरजू नदिया खर घाघरा/अगम बहै दरियाव, रे भाई/अगम बहै दरियाव.

स्त्रियां शिवमूर्ति जी के उपन्यास में अपनी पूरी स्वाभाविकता और सहजता लिए हुए आती हैं. यह लोक गीत ही हैं जो हमें इन स्त्रियों के निजी संसार से अवगत कराते हैं. सांमती परिवेश में स्त्रियों के रचनात्मक हस्तक्षेप को भी वह दर्शाते हैं. इस उपन्यास में ऐसी स्त्रियां भी देखने को मिलेंगी जो पितृसत्तात्मक मूल्यों से प्रभावित होते हुए भी सांमती मूल्यों से संघर्ष और मुक्ति का आख्यान रचती हैं. ऐसी स्त्रियां जो न्याय-अन्याय का फ़र्क जानती हैं. इसका प्रमाण है जब गांव में पुरुषों को पकड़-पकड़कर जबरन नसबंदी करने की घटना से सर्वत्र एक दहशत फैल जाती है तो स्त्रियां इसका विरोध ही नहीं करतीं, बल्कि ऐसी एकजुटता दिखाती हैं कि गांव में नसबंदी करने आए सरकारी कर्मचारियों को वापस भागने पर मजबूर कर देती हैं.

जो एक बात शिवमूर्ति के लेखन में विशिष्ट रूप से दिखाई देती है वह है लोक उदारता. लेखक की आशावादी दृष्टि यह मानती है कि हमारा लोक-जीवन काफी उदार और खुला हुआ रहा है. वहां एक विशिष्ट-सी उन्मुक्तता है. विकल्प को चुनने की एक ऐसी स्वतंत्रता, जहां एक विधवा स्त्री भी किसी दूसरे गांव-टोले से अपनी पसंद के पुरुष का चुनाव कर सकती थी.

लोक में इस तरह के संबंध के लिए अपने गढ़े हुए शब्द भी थे. मसलन, ‘मिलवई’ एक ऐसा लोक-प्रचलित शब्द है, जिसमें स्त्री-पुरुष जीवन की किसी भी अवस्था में साथी की तलाश कर साथ जीवन जीने का फैसला कर सकते हैं. उपन्यास में कुछ भूली-बिसरी लोकरीतियां, लोकशब्द भी ग्राम्य परिवेश के साथ अनायस ही आ गए हैं, जैसे ‘निबहुरे’, ‘अर्धा’, ‘मिलवई’ ‘जड़हन’ (पिछैती किस्म का धान ) आदि ऐसे शब्द हैं जो जीवन के विभिन्न अंगों को स्वीकारने की प्रक्रिया में उपजे हैं.

प्रश्न यह उठता है कि क्या अगम बहै दरियाव को एक आंचलिक उपन्यास कहा जा सकता है? प्रेमचंद ने भी गांवों को लिखा है, रेणु ने ‘मैला आंचल’ में एक ख़ास अंचल को कथा का नायक बनाया है. लेकिन जैसे प्रेमचंद के उपन्यासों को आंचलिक उपन्यास नहीं कहा जाता, उसी तरह अगम बहै दरियाव में कल्याणी नदी के किनारे बसे एक गांव बनकट के लोकजीवन, उसकी संस्कृति, उसका जीवट सभी कुछ होने के बावजूद भी एक आंचलिक उपन्यास के खांचे में रख कर देखना उसे न्यून करना होगा.

इसके विपरीत इसे एक सामाजिक-राजनीतिक समझ पैदा करने वाला एक संवेदनशील उपन्यास माना जाना चाहिए, जिसे इसके नायकों- किसानों और मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, स्त्रियों- के त्रासद संघर्ष के रूप में पिरोकर बयान किया गया है.

उपन्यास किसी उपदेश या सवालिया हस्तक्षेप से ज़्यादा हमें समाज की मनुष्यता, साधारणता और लोक-मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाता है. रही बात 600 से भी अधिक पृष्ठों के इस वृहद उपन्यास को पढ़ने की धैर्यशीलता, तो वह शिवमूर्ति के लेखन के साथ समस्या नहीं है. उनके पाठक इंतजार करते हैं एक वृहद पठन सामग्री का जिसमें लंबे समय तक विचरण किया जा सके, डूबा जा सका.

(प्रीति दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं.)