हर नया वर्ष हमारे सपनों के और करीब पहुंचने की उम्मीद जगाता है और हर बीतता वर्ष हमें तय किये गए लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में उठाये गए कदमों की समीक्षा का अवसर उपलब्ध कराता है. यह वर्ष भारत के लिए संविधान निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का वर्ष था, इसलिए पूरे वर्ष संभवत: संविधान ही सर्वाधिक विचारणीय रहा. वर्ष शुरू होते ही चुनावों की घोषणा होने के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी संविधान की प्रति अपने हाथ में लेकर ‘संविधान खतरे में है’ और ‘संविधान बचाना है’ के नारों के साथ देशभर में घूमते रहे. उन्हीं की मांग पर संसद के दोनों सत्रों में संविधान के 75 वर्षों पर हुए विशेष सत्रों के साथ इस वर्ष की राजनीतिक हलचलों की यात्रा समाप्त हुई.

संविधान कितना सफल और सार्थक रहा है, इसका सबसे अच्छा मूल्यांकन नेता नहीं, देश की जनता ही कर सकती है. जब देश आजाद हुआ, देश धर्म, जाति, जेंडर, नस्ल, क्षेत्र, भाषा आदि में बंटा हुआ था. इनमें से कई बातें पदानुक्रमों का आधार बनी हुई थीं. इन आधारों पर निर्मित श्रेष्ठताबोध असंख्य नागरिकों के लिए उत्पीड़न का कारण बना हुआ था. ऐसे में संविधान का पहला लक्ष्य उन पदानुक्रमों के प्रभाव को खत्म कर एक समतामूलक समाज बनाना था. संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया. साथ ही संविधानसम्मत सकारात्मक भेदभाव की नीतियों ने देश की बहुत बड़ी आबादी को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में विशेष अवसर उपलब्ध करा असमानता के दायरे का संकुचन करने में मदद की है.

वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट (2011), यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट, यूनेस्को की 2019 की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट और विभिन्न स्वतंत्र अध्येताओं के अध्ययनों में दुनियाभर में असमानता को दूर करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा उठाये गए कदमों में भारत की आरक्षण व्यवस्था को सबसे सफल प्रयोगों में से एक माना गया है. जाहिर है यह सब संविधान सभा के कुशल नेतृत्व और गंभीर विचार-विमर्श से बने अधिनियमों से ही संभव हो सका.

यह वर्ष देश के वंचितों की दृष्टि से कई मायने में महत्वपूर्ण रहा. चुनावी प्रचार के दौरान भाजपा और विपक्षी दलों ने वंचित समुदायों के कल्याण को अपने एजेंडे में शामिल किया. कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने घोषणापत्र में राष्ट्रव्यापी आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का वादा किया. शायद इसी वजह से आम चुनावों में विपक्षी दलों ने दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया, जहां वंचित समुदायों की जनसंख्या अधिक है.

जनांदोलनों से दूर हो गई पारंपरिक दलित राजनीति के लिए यह वर्ष अवसान का और नए युवा नेतृत्व के लिए आशा और उभार का रहा. चुनावों के परिणाम देखकर लगता है कि देश की दलित आबादी ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि जनांदोलनों से दूर हो चुकी दलित राजनीति में अब उनकी दिलचस्पी नहीं है. इसके बजाय वे बड़े दलों के साथ होना ज्यादा पसंद करेंगे जहां निजी लाभ की कुछ उम्मीदें हैं. जब सामाजिक बदलाव की मुहिम कमजोर पड़ जाए तो ऐसे निराशाजनक फैसलों के लिए जगह बन जाती है.

वहीं दूसरी तरफ यह वर्ष आदिवासी राजनीति के लिए भी सफलताओं और उम्मीदों का वर्ष रहा. झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में आदिवासी नेतृत्व को मजबूत समर्थन मिला. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया और विधानसभा चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को फिर से जबरदस्त जीत मिली.

आज जब धनबल, बाहुबल और मीडियाबल चुनावी राजनीति की अनिवार्य शर्त बन चुकी है, ऐसे में इन बुराइयों की मदद लिये बिना आदिवासी दलों और प्रतिनिधियों का चुनावी राजनीति में अस्तित्व बने रहना और सफलताएं प्राप्त करना आशान्वित करता है. इसमें भारत आदिवासी पार्टी और बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रौत सबसे नई कड़ी है. हालांकि अभी आदिवासियों के बीच राष्ट्रीय नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया चल रही है लेकिन ये सफलताएं पड़ाव के तौर पर महत्त्वपूर्ण हैं.

मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच 2023 से शुरू हुई हिंसा ने इस वर्ष भी देश का ध्यान पूर्वोत्तर के उपेक्षित आदिवासी और अन्य समुदायों की समस्याओं की ओर खींचा. इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी और हजारों लोग विस्थापित हो चुके लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दिये जाना चिंताजनक है. इस संदर्भ में हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायधीश सिद्धार्थ मृदुल का यह बयान प्रासंगिक लगता है कि ‘मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा के पीछे एक ‘अदृश्य हाथ’ होने का संकेत मिलता है’.

आधी आबादी के लिए यह वर्ष फिर निराशाजनक रहा. कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या ने देश को स्तब्ध कर दिया और हमें याद दिलाया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून ही काफी नहीं है, समाज में जेंडर संवेदनशीलता का निर्माण और विकास भी जरूरी है. कोलकाता की घटना इकलौती नहीं है, इससे मिलती-जुलती घटनाएं देश के हर कोने में हो रही हैं. इसी प्रकार पिछले वर्षों की तरह इस साल भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं देश के हर हिस्से में देखी गईं. इन घटनाओं पर दलितों की राजनीति करने वाली पार्टियां सुप्त पड़ी प्रतीत होती है.

कुल मिलाकर देश के वंचितों के लिए यह वर्ष मिले-जुले असर वाला रहा. वंचितों के लिए किये गए संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा के साथ जमीनी स्तर पर उन्हें पूरी तरह लागू करने की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है. वंचितों के सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलनों का सिमटता दायरा चिंताजनक है, लोकतंत्र को समावेशी और मजबूत बनाने के लिए इनका विस्तार बहुत जरूरी है.

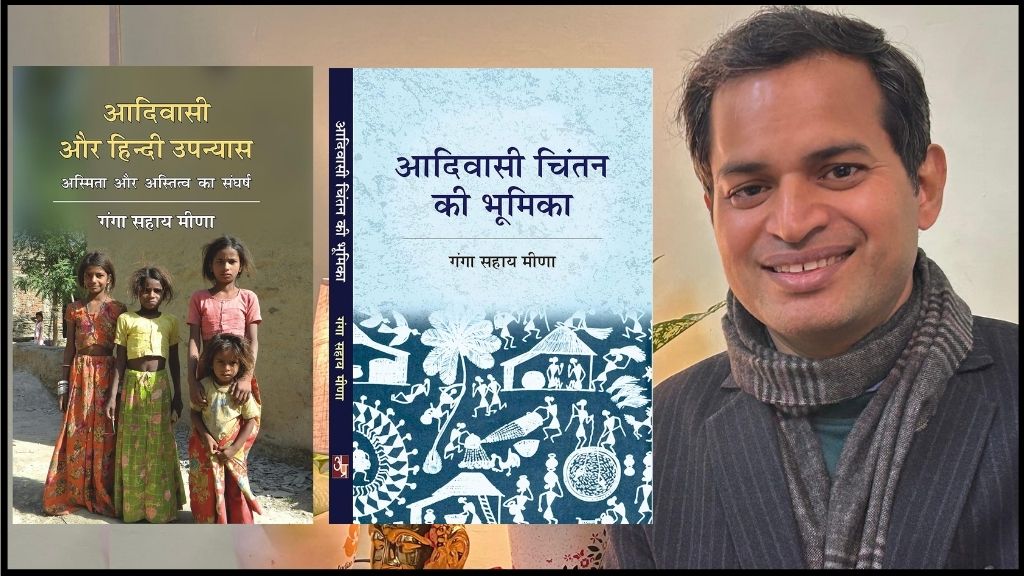

(गंगा सहाय मीणा जेएनयू के एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं.)