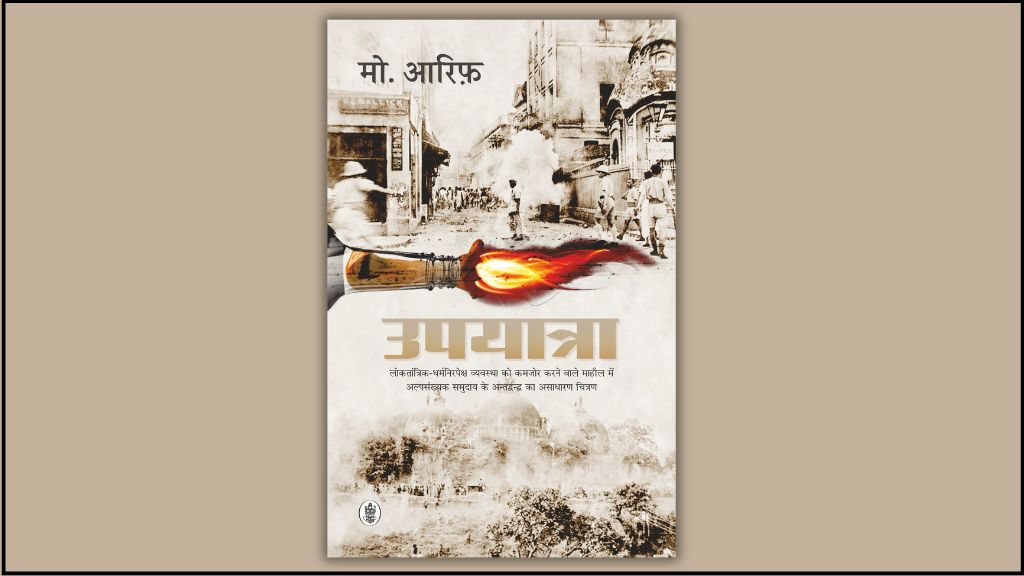

मोहम्मद आरिफ़ का उपन्यास ‘उपयात्रा’ भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अलगाव की परतों को गहराई से खोलता है. प्रस्तुत अंश मुस्लिम बस्तियों और उनके सामाजिक-आर्थिक ढांचे पर एक सटीक और कड़वी टिप्पणी है. यह उन पूर्वाग्रहों, भयों, और असमानताओं को सामने लाता है, जो हिंदू-मुस्लिम सह-अस्तित्व को न केवल चुनौती देती हैं, बल्कि गंगा-जमुनी तहजीब के दावों पर भी सवाल खड़े करती हैं. आरिफ़ का लेखन न केवल इन मुद्दों को उजागर करता है. यह संवेदना और यथार्थ के बीच एक पुल भी बनाता है. ‘उपयात्रा’ एक ऐसा दर्पण है, जो हमें हमारे समाज के अनदेखे पहलुओं को देखने और आत्ममंथन करने का अवसर देता है.

घनी आबादी, गंदगी, बेकारी और निकम्मेपन में फलती-फूलती और अपने अल्पसंख्यक होने के एहसास में मशगूल मुस्लिम बस्तियों की अपनी ही दुनिया होती है. शहरों के एकदम अंदरूनी हिस्सों या फिर उनके किनारों या ख़ास कोनों में बड़े बदनुमा ढंग से बसे ये मुहल्ले सरकार और नगरपालिका के अनचाहे बोझ बनकर बाकी के शहर के साथ किसी बीमार जानवर की माफ़िक घिसटते चलते हैं. सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों ही हलकों में लोग दबी जबान से इन्हें मिनी पाकिस्तान कहना पसंद करते हैं.

ये गंदगी फैलाते झुग्गियों से लैस मुहल्ले मन में अजीब-सा भाव जगाते हैं. गैर-मुस्लिमों के अंदर तो ये भाव कुछ-कुछ डर और नफ़रत से मिलते-जुलते हैं. जबकि मुसलमानों के लिए ये सुरक्षा और विश्वास का सबब बनते हैं. यहां के आत्म-केंद्रित निवासियों एवं इनके किनारों पर बसे गैर-मुस्लिम परिवारों के बीच सामाजिक सरोकार और संबंध लगभग निल होता है. इनकी विशेष जीवन पद्धति, इनके लंबे निर्वासन और इनके अलग-थलग पड़ जाने का कारण एवं परिणाम दोनों हैं.

इन्हीं मुहल्लों में से मुसलमानों के छोटे-छोटे समूह, संभवत: डार्विन के विकास के सिद्धान्त का पालन करते हुए, कालांतर में अपनी ख़ासियतों के साथ अलग हो गए. शिक्षित समृद्ध ये समूह मुस्लिम बस्तियों के अपने सगे संबंधियों से एकदम अलहदा होते हैं. पर हैं तो वे दोनों सगे भाई ही जो अलग-अलग बस गए. इन्हीं तथाकथित सभ्य, सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित परिवारों से ही मुसलमानों का अस्तित्व-विहीन, अप्रभावी राजनीतिक नेतृत्व आता है, जबकि मुहल्ले धार्मिक नेताओं की लहलहाती फसल साल-दर-साल पैदा करते हैं. राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व से हटकर मुसलमानों में एक अलग सामाजिक-सांस्कृतिक नेतृत्व का सर्वथा अभाव है.

मुहल्ले के मुसलमानों के विपरीत सिविल क्षेत्रों में रहने वाले मुसलमानों और आसपास के हिंदू समाज के बीच काफ़ी रफ्त-जफ्त रहता है. किंतु किसी कारणवश यदि सामाजिक समरसता गड़बड़ाती है, चाहे उसी शहर के किसी हिस्से में या किसी पड़ोसी शहर में, तो दोनों समुदायों के बीच अघोषित तनाव व्याप्त हो जाता है. पीढ़ियों से साथ-साथ रहते आने के बावजूद दोनों एक-दूसरे के धार्मिक रीतिरिवाज, सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रति अनभिज्ञ और उदासीन से दिखते हैं. नहीं जानते कि किसी समुदाय का कोई उत्सव या उसमें प्रचलित किसी रीति विशेष के पीछे क्या कारण है और वे लोग उसके प्रति इतने ख़ब्त क्यों हैं.

भावनात्मक और सांस्कृतिक स्तर पर इस उदासीनता और दूरी का परिणाम यह होता है कि एक हलकी-सी अफ़वाह उड़ी नहीं या दंगा भड़का नहीं कि दोनों के बीच कम्युनिकेशन चैनल तत्काल भंग हो जाता है. मेरे बहुत से मित्रों के अंदर गो-मांस खाना, जननांग का खतना, पेशाब के बाद मुस्लिम स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा जननांग को धोने एवं रमजान में सुबह तीन बजे के भोजन, आदि जैसे रिवाजों के बारे में बहुत ही गलत धारणाएं हैं—जिनमें कुछ को सुनकर तो हंसी आती है, और कुछ को सुनकर क्रोध. इसी प्रकार हिंदुओं के बहुत से संस्कारों से हम अनभिज्ञ हैं तथा उन्हें गैर जरूरी समझते हैं. जैसे मुर्दे को जलाना, मुसलमानों को अछूत समझना और होली में रंग डालना, मदिरापान करना, दिवाली में जुआ खेलना, बड़ों के पैर छूना, झटका मीट खाना आदि. स्थिति तब खराब होती है जब हम इनसे असहमत होने लगते हैं.

यह मामूली दूरी नहीं है. जब हम गंगा-जमुनी तहजीब की और शताब्दियों पुरानी हिन्दू-मुस्लिम एकरसता और सह-अस्तित्व की बात करते हैं तो इन तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं जो कि एक बड़ी भूल है.

सच्चाई यह है कि मुहल्लों में रहने वाले मुसलमान हिंदुओं एवं तथाकथित सिविल मुसलमानों के लिए सामान्यत: हंसी और घृणा के पात्र होते हैं. घृणा एवं भय एक-दूसरे के पूरक हैं. कुछ लोग इन मुहल्लों में जाने से ही कतराते हैं, और कुछ तो वाकई डरते हैं कि कहीं वापस भी लौटेंगे कि नहीं. दरअसल खाड़ी की कमाई भी मुहल्ले के मुसलमानों की न तो इमेज बदल सकी, न ही उनकी तकदीर, और न ही उनके हालात. वे हंसी और अपमान के पात्र तब भी थे, अभी भी हैं.

सबको शिकायत है, मुझे भी शिकायत है कि, ये लोग तरक्की पसंद नहीं हैं. ये लोग आजाद-ख़्याल नहीं है. ये भीड़, गंदगी और गुरबत-पसंद कौम है. खाली रहती है और खाली बच्चे पैदा करती हैं. इसीलिए उनसे ज्यादा राफ़्ता कायम रखना सेकुलर और सिविल हलकों में शक की नज़र से देखा जाता है. मैं इसीलिए अटाला खुल्दाबाद में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से कटा-कटा ही रहा. और जैसा मैंने पहले ही कहा है कि इसका मुझे फायदा मिला. तथाकथित शिक्षित और आधुनिक मुसलमान भी अपने इन बिछुड़े भाइयों को तब याद करते हैं जब कहीं दंगे भड़क उठते हैं और उन्हें अपने पड़ोसियों की तटस्थता की गारंटी नहीं मिलती है. वे भागकर मुहल्लों में शरण लेते हैं. हालात मामूल पर आते ही ये लोग वहां थूक-पेशाब करके वापस अपनी जगह आ जाते हैं.

(साभार: राधाकृष्ण प्रकाशन)