अपने सहकर्मियों से संवाद करने के लिए अध्येता किताबें लिखते हैं और आम आदमी तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए अख़बार में लेख लिखते हैं. करीब हज़ार शब्दों के तीखे और अक्सर किसी बहस को छेड़ते लेख, और चार सौ या अधिक पन्नों में फैली लंबी, गंभीर और कभी उबाऊ लगती किताबों के दरमियां एक तीसरी विधा भी है जिस पर अध्येता कम जाते हैं— ललित या व्यक्तिगत निबंध.

मेरा पहला अखबारी लेख 1982 में प्रकाशित हुआ था, पहली किताब 1989 में. निबंध की तरफ मैं काफी देर बाद, दरअसल संयोग से आया. वे 1994 की गर्मियां थीं. मैं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की अपनी स्टडी में बैठा था. उन दिनों मैं वहां अध्येता हुआ करता था. मेरे घर में एसी नहीं था, इसलिए मैं नेहरू मेमोरियल की वातानुकूलित लाइब्रेरी में गर्मी से बचने और एकांत में अध्ययन करने आ जाता था.

मैं उस वक्त बर्नार्ड कोन नामक अमेरिकी अध्येता के अकादमिक निबंधों की किताब को तल्लीनता से पढ़ रहा था. मैं कोन का गहरा प्रशंसक था. उनकी भारत के तमाम मसलों पर गहरी पकड़ थी. उनका काम मौलिक था, और वह बड़े सहज ढंग से अनेक अनुशासनों की सीमाएं अतिक्रमण कर जाते थे. उन्होंने नृतत्वशास्त्री बतौर अपने अध्येता जीवन की शुरुआत की थी और 1950 के दशक में उत्तर भारत की जातिगत जटिलताओं का ज़मीनी अध्ययन किया था. उम्र बढ़ने के साथ वे अभिलेखागार की तरफ चले गए, अंग्रेजी राज के भारत पर सामाजिक और संस्थागत प्रभाव का अध्ययन करने लगे.

जिस किताब को मैं पढ़ रहा था, वह ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी थी जो उन दिनों दुनिया का प्रमुख अकादमिक प्रकाशक हुआ करता था. करीब सात सौ शब्दों की इस किताब में तीस वर्षों के दौरान लिखे करीब दो दर्जन शोध-प्रपत्र संकलित थे जो अन्य किताबों और अकादमिक पत्रिकाओं में पहले प्रकाशित हो चुके थे. इनके शीर्षक कोन साहब की गंभीरता और सादगी के परिचायक थे— ‘नेटवर्क्स एंड सेंटर्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन सिविलाइज़ेशन’, ‘द सेन्सस, सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन इन साउथ एशिया’, ‘द रेक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ ब्रिटिश सिविल सरवेंट्स इन इंडिया’, ‘रिप्रेज़ेंटिंग अथॉरिटी इन विक्टोरीयन इंडिया’.

फुटनोट से लबालब ये प्रपत्र गहन शोध और वैचारिकी से उपजे थे, और अकादमिक जगत को संबोधित थे. लेकिन प्रोफेसर कोन ने किताब की भूमिका थोड़े हल्के अंदाज़ में लिखी थी. यह उनके ज़मीनी दौरे या अभिलेखागार में शोध की बजाय उनके पेशेवर अनुभवों पर आधारित थी, जिसे वह ‘इतिहासकारों के बीच नृतत्वशास्त्री’ की संज्ञा देते थे. अमेरिका, ब्रिटेन और भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में अध्ययन और अध्यापन के दिनों को याद करते हुए प्रोफेसर कोन ने लिखा था कि किस तरह उन्होंने विभिन्न शोध पद्धतियों, कार्यप्रणालियों, प्रस्तुति के विविध तरीक़ों और इतिहासकारों व नृतत्वशास्त्रियों के भिन्न स्वभावों को आत्मसात किया था. इस भूमिका से किताब का शीर्षक भी निकला था— ‘एन ऐन्थ्रॉपॉलॉजिस्ट अमंग द हिस्टॉरियंज़ एंड अदर एसेज़’.

नेहरू लाइब्रेरी की मेरी स्टडी से पेड़ों और फूलदार पौधों की अद्भुत रंगत नज़र आती थी. प्रोफेसर कोन की किताब पढ़ते वक़्त मेरी निगाह खिड़की से बाहर गई और मुझे पेड़ों पर फुदकती ग्रे हॉर्नबिल दिखाई दी. सहसा मुझे बतौर अध्येता अपने आरंभिक दिन याद हो आए.

मैं समाजविज्ञान में पीएचडी करने जून 1980 में कोलकाता आया था. चार बरस में पीएचडी पूरी करने के बाद मैंने उसी शहर में अपनी पहली अकादमिक नौकरी शुरू की. कोलकाता में मैंने करीब छह साल बिताए, जो मेरे लिए बतौर मनुष्य और अध्येता दोनों स्तरों पर निर्णायक साबित हुए. उन वर्षों में मेरी बौद्धिक संगति लगभग पूरी तरह से मार्क्सवादियों के साथ हुआ करती थी. हालांकि यह मेरा चुनाव न था, यह अपरिहार्य था.

कोलकाता का राजनीतिक और बौद्धिक विमर्श पूरी तरह से (अगर उन्हीं का एक प्रिय शब्द प्रयोग करूं तो) वामपंथ के अधीन था. हालांकि, यह भी सही था कि बंगाली अकादमिक जगत में कई तरह के मार्क्सवादी हुआ करते थे. कुछ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य थे, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के कार्यकर्ता थे और कुछ नक्सलियों के साथी थे. कुछ माओ से अधिक लेनिन के प्रशंसक थे, कुछ मानते थे कि माओ कहीं ऊर्जावान क्रांतिकारी थे. और चंद लोग दावा करते थे कि ट्रॉट्स्की दोनों से कहीं अधिक मौलिक चिंतक थे. लेकिन इन सभी भिन्नताओं के बावजूद लगभग सभी बंगाली अकादमिक ख़ुद को मार्क्सवादी मानते थे- कार्ल मार्क्स के वैचारिक और राजनीतिक वंशज.

चूंकि मेरे सभी अध्यापक भी मार्क्सवादी थे, कोलकाता आने के छह महीने के भीतर मैं भी मार्क्सवादी बन गया था. लेकिन मेरा अध्ययन कहता था कि उन्नीसवीं सदी के एक अन्य जर्मन विचारक मार्क्स वैबर ने आधुनिक समाज को समझने के लिए कार्ल मार्क्स सरीखी पैनी अंतर्दृष्टियां दी थीं, और मेरा ज़मीनी अनुभव कहता था कि भारतीय परिस्थितियों के लिए लेनिन और माओ से कहीं अधिक प्रासंगिक गांधी और आंबेडकर हैं. दिसंबर 1985 में कोलकाता छोड़ते वक्त मैं मार्क्सवाद से बहुत दूर जा चुका था.

नेहरू लाइब्रेरी की उस दोपहर कोलकाता पीछे छूटे कई बरस हो चुके थे. बर्नार्ड कोन को पढ़ते हुए मुझे लगा कि उनके शीर्षक को किंचित कम गंभीर लेखन के लिए प्रयोग किया जा सकता है— इसके जरिये मैं कोलकाता के अपने संस्मरण लिख सकता हूं. मैंने ख़ुद को नृतत्वशास्त्री के रूप में गढ़ लिया जो जल्द मिट जाने वाली किसी प्रजाति पर ज़मीनी शोध करने गया है— इसके कर्मकांड और रिवाज, इसकी मान्यताएं और पूर्वाग्रह, झगड़े और विघटन पर लिख रहा है.

इस क्रीड़ा को आगे बढ़ाते हुए मैंने यह भी लिखा कि मैंने तीन ‘जगहों’ पर नृतत्वशास्त्रीय शोध किया है: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (जहां से मैंने समाजशास्त्र में पीएचडी की थी), सेंटर फॉर स्टडीज़ इन सोशल साइंस (जहां मैंने काम किया था) और क्रांतिकारी पत्रिका फ्रंटियर (जहां मैं कभी-कभी लिखा करता था). मैंने लिखा कि किस तरह मैंने इन तीनों स्थलों पर मार्क्सवादी ‘प्रजाति’ के विभिन्न समुदायों और उप-समुदायों के तौर-तरीक़ों का अध्ययन किया था.

इसके अलावा वह निबंध कुछ व्यक्तियों की भी कथा कहता था- फ्रंटियर के महान संपादक समर सेन, मेरे प्रिय बंगाली इतिहासकार हितेशरंजन सान्याल जो इस क़दर विधर्मी थे कि न सिर्फ उन्होंने मार्क्सवाद को नकार दिया था, बल्कि खुद को गांधीवादी भी घोषित कर दिया था. सेन और सान्याल का देहांत हो चुका था इसलिए मैंने उनका नाम से उल्लेख किया था, जबकि अपने कट्टर मार्क्सवादी और माओवादी अध्यापकों को मैंने छद्म नाम दे दिए थे.

उन दिनों मैं काग़ज़ पर लिखा करता था — नीले ढक्कन वाला सफेद रेनॉल्ड्स बॉल पेन और ए3 काग़ज़. इस तरह मैंने नेहरू लाइब्रेरी की वातानुकूलित स्टडी में उस निबंध को लिखा. लाइब्रेरी में ढेर सारे टाइपिस्ट थे, जिन्हें भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मुझ जैसे अध्येताओं के हस्तलिखित लेख टाइप करने और उन्हें पढ़े जाने योग्य बनाने के लिए वेतन मिलता था. लेकिन मेरी लिखावट मेरे अलावा कोई और नहीं समझ सकता था (मैं अपने आगामी शोध के विषय मोहनदास करमचंद गांधी से सिर्फ़ एक चीज़ साझा करता था, ख़राब लिखावट). मैं इन घसीटा-मार पन्नों को अपनी पत्नी सुजाता केशवन के कैलाश कॉलोनी स्थित ऑफिस में ले गया जहां मैंने उन शब्दों को एपल के उस मॉडल पर टाइप किया जो अब अजायबघर में ही मिलेगा. अगली सुबह नेहरू लाइब्रेरी गया, इसके प्रिंटआउट को लाल पेन से पढ़ा, कई जगह सुधार किए. फिर सुजाता के दफ्तर गया, नया ड्राफ्ट तैयार किया.

वे आरंभिक एपल मैक कम्प्यूटर भी किसी डॉक्यूमेंट की शब्द संख्या बतला देते थे. मेरा लेख क़रीब चार हज़ार शब्द का था. मैं इसे कहां प्रकाशित करा सकता था?

उन दिनों मैं अपने लेख दो प्रमुख जगह भेजता था, राजनीतिक, बहस-परक लेखों के लिए द इंडियन एक्सप्रेस और शोधपरक, फुटनोट से लबरेज़ प्रपत्रों के लिए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली . लेकिन यह निबंध अख़बार के लिए बहुत बड़ा था और ईपीडब्लू जैसी पत्रिका के अनुकूल गंभीर नहीं था, कहीं अधिक मस्ती में डूबा था. इसलिए मैंने इसे इंग्लैंड की एक पत्रिका को भेज दिया. कोई जवाब नहीं आया, और मैंने मान लिया कि व्यक्तिगत निबंध लिखने का मेरा पहला प्रयास एक तिरस्कृत और गुमनाम मौत मर जाएगा जिस पर कोई रोने वाला नहीं होगा.

हुआ लेकिन एकदम उल्टा. मेरे दो दोस्त, जो मेरे पथ-प्रदर्शक भी थे, उन दिनों साहित्यिक पत्रिका सिविल लाइंस शुरू कर रहे थे. प्रोफेसर धर्मा कुमार, जिन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मुझे आर्थिक इतिहास पढ़ाया था (वह मेरी दूर के रिश्ते की बहन भी थीं) और डॉक्टर रुकुन आडवाणी, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में मेरी किताबें संपादित की थीं (उससे पहले वह कॉलेज में मेरे साथ थे).

यह शायद थोड़ा दोस्ती का असर रहा होगा (मैं उम्मीद करता हूं सिर्फ थोड़ा!), उन्होंने सिविल लाइंस के पहले अंक में वह निबंध प्रकाशित किया जिसका शीर्षक बर्नार्ड कोन को याद करते हुए मैंने दिया था— एन ऐन्थ्रॉपॉलॉजिस्ट अमंग द मार्क्सिस्ट.

§

मेरा पहला ललित निबंध दो दोस्तों के सौजन्य से प्रकाशित हुआ था. इसके बाद मेरे निबंध कहीं पेशेवर ढंग से प्रकाशित होना शुरू हुए. सुजाता और मैं अपने बच्चों के साथ 1995 में दिल्ली से बेंगलरु आ गए. यह सुजाता का गृहनगर था, लेकिन मैं यहां सिर्फ गर्मियों में अपने दादा-दादी से मिलने आता था.

देहरादून के दिनों में मैं द स्टेट्समैन पढ़ा करता था, कोलकाता में पढ़ाई के दौरान मैं द टेलीग्राफ पढ़ता था और दिल्ली में रहते हुए इंडियन एक्सप्रेस. दक्षिण भारत में मेरा प्रिय अख़बार द हिंदू हो गया, जो उन दिनों उन शहरों में छपता या बिकता नहीं था जहां मैं तब तक रहा था.

1878 में अपने जन्म से ही द हिंदू गंभीर और निर्भाव होने के लिए जाना जाता था. यह विश्वसनीय था, लेकिन उबाऊ भी था. जब मैंने इसे नब्बे के दशक में पढ़ना शुरू किया, इसकी यह प्रतिष्ठा बरकरार थी, कम-अस-कम इसके प्रमुख अख़बार की तो थी ही. लेकिन उन दिनों द हिंदू संडे मैगज़ीन धीरे-धीरे अपनी अलग पहचान बना रहा था. इसका गद्य प्रमुख अख़बार से कहीं जीवंत था, आंच थी, और इसमें लंबे लेख भी छपते थे. यह कायांतरण संडे मैगज़ीन की संपादक निर्मला लक्ष्मण की वजह से संभव हुआ था, जो साहित्य की विद्यार्थी और शैदायी थीं. उनकी रुचियां उन संपादकों से कहीं अलग थीं जो बाकी अख़बार चलाते थे.

आज मुझे याद नहीं कि किसने हम दोनों को मिलवाया था. शायद रुकुन आडवाणी, जो उन्हें थोड़ा-बहुत जानते थे, या बेंगलुरु निवासी टीजी वैद्यनाथन, फिल्म-आलोचक और क्रिकेट-प्रेमी जो संडे मैगज़ीन के लिए अक्सर लिखा करते थे. नब्बे के अंत तक द हिंदू मेरे ग़ैर-शोधपरक लेखों के लिए पसंदीदा जगह बन गया.

1997 में मुझे अख़बार में एक पाक्षिक कॉलम भी मिल गया जो ग्यारह बरसों तक चला. यह सिर्फ एक हज़ार शब्द का होता था, लेकिन निर्मला लक्ष्मण मुझे लंबे लेख लिखने के लिए उत्साहित करतीं थीं, जो मैगज़ीन की आवरण कथा बन जाते थे.

इस संकलन के अधिकांश निबंध सबसे पहले द हिंदू संडे मैगज़ीन में पिछली सदी के आखिरी और इस सदी के पहले दशक में प्रकाशित हुए थे. कुछ निबंधों में मैंने महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं के उद्गम और परिणाम पर बतौर इतिहासकार चिंतन किया था, मसलन इंदिरा गांधी और इमरजेंसी पर निबंध जो इमरजेंसी की पच्चीसवीं वर्षगांठ पर जून 2000 में प्रकाशित हुआ था. कुछ निबंध हाल ही दिवंगत हुए लोगों पर मेरे व्यक्तिगत संस्मरण थे, मसलन धर्मा कुमार. कुछ धर्मानंद कोसांबी और शिवराम कारंथ जैसी हस्तियों पर थे जिनके लिए मुझे लगता था कि अंग्रेज़ी पाठक से उनका कहीं बेहतर परिचय कराया जाए. कुछ अन्य एक यात्री के संस्मरण थे जहां वह हाल ही गया था, मसलन सेवाग्राम पर निबंध.

इंसान, राजनीति और भूगोल— यह इन निबंधों के तीन प्रमुख विषय हैं जो गांधी और बनारस पर निबंध की तरह कभी एक दूसरे में समाहित भी हो जाते हैं. आउटलुक पत्रिका में प्रकाशित यह निबंध किसी इंसान की किसी जगह राजनीति पर केंद्रित कहा जा सकता है (दरअसल, एक विशिष्ट इंसान की एक विशिष्ट जगह पर विशिष्ट राजनीति). इस किताब के कुछ अन्य निबंध इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित हुए थे. कुछ अन्य संपादित किताबों में प्रकाशित हुए थे. और यह सभी निबंध इस विधा में हुए मेरे उस रियाज़ से प्रेरित थे, जो द हिंदू संडे मैगज़ीन और इसकी सदाशय संपादक द्वारा मुझे दिए स्पेस में संभव हुआ था.

§

अख़बार का कॉलम, निबंध और किताब- यह तीनों भिन्न साहित्यिक विधाएं हैं. इनका अपना विशिष्ट स्वर और संवेदना है, उद्देश्य भी भिन्न है जो इनकी शब्द-सीमा और लक्षित प्रभाव से तय होते हैं. कॉलम छोटा है, तत्काल को संबोधित. किताब वृहद है, सिद्धांततः कालातीत है, अनेक युगों से संवाद करती है. इंटरनेट आने से पहले किसी कॉलम की उम्र सिर्फ चौबीस घंटे हुआ करती थी, उसके बाद अख़बार रद्दी के ढेर में मिल जाता था. जबकि किताब की सशक्त दैहिक उपस्थिति हुआ करती थी. वह एक दोस्त से दूसरे तक, शिक्षक से विद्यार्थी तक, माता-पिता से संतान तक पहुंचती थी. सौ बरस पहले प्रकाशित हुई किताब आज भी लाइब्रेरी में, कभी किसी पुरानी किताबों की दुकान में भी मिल सकती है.

आज इंटरनेट अखबारी लेखों को भी जीवित रखता है, लेकिन बतौर लेखकीय कृति उनका जीवन क्षणभंगुर है. सिर्फ किताब बची रह जाएगी. इसलिए हंगेरियन-ब्रिटिश लेखक आर्थर कोसलर ने कभी कहा था कि वह आज सौ पाठकों के बदले दस साल में दस पाठक और सौ बरस में एक पाठक को सहर्ष पसंद करेंगे.

इनके बीच निबंध को बतौर साहित्यिक विधा कहां रखा जा सकता है?

निबंध कॉलम की तरह मताग्रही नहीं होता, लेकिन यह किताब की तरह शोधपरक या संश्लिष्ट भी नहीं है. कॉलम के विपरीत निबंध में आपके पास किसी तर्क या विषय को कई हज़ार शब्दों में विकसित करने का समय और स्पेस है.

यहां किताब-सा विस्तार या अनुशासन भी नहीं चाहिए. चूंकि अखबारी कॉलम में आपको अपना तर्क सीधे और संक्षिप्त ढंग से रखना होता है अक्सर लेखकीय स्वर हावी हो जाता है. दूसरी तरफ, वस्तुनिष्ठता और गरिमा की खोज में डूबा अध्येता कर्म लेखकीय स्वर को पूरी तरह दबा सकता है. निबंध की भूमि पर आप बग़ैर अनौपचारिक हुए व्यक्तिगत हो सकते हैं. इसलिए इस विधा का एक विशिष्ट स्वरूप और ख़ास आकर्षण है.

साहित्य की विधा के रूप में निबंध का विकास यूरोप में आधुनिकता के जन्म के साथ हुआ था. फ्रांस के मिशेल द मोंतेन और इंगलैंड के विलियम हजलिट शुरुआती महान निबंधकारों में थे. दोनों ने ही चिंतनपरक शैली अपनाई थी. बीसवीं सदी की महान निबंधकार वर्जिनिया वूल्फ़ ने भी इसी शैली का निर्वाह किया था. इनके बरअक्स जॉर्ज ऑरवेल और हालिया क्रिस्टोफर हिचेंस जैसे राजनीतिक और पॉलेमिकल निबंधकारों ने भी इस विधा को समृद्ध किया था.

मैं निबंध की तरफ बतौर साहित्यकार या पत्रकार नहीं, बल्कि ऐसे पूर्णकालिक अध्येता की तरह आया जिसके लिए इस विधा का आकर्षण इसमें निहित था कि यह मुझे शोध के गांभीर्य से परे जाकर व्यक्तिगत चिंतन की उन्मुक्तता का अवकाश देती थी. इसलिए भले ही मैंने मोंतेन और हजलिट को थोड़ा-बहुत व ऑरवेल और वूल्फ़ को कहीं गहराई से पढ़ा था, मेरे निकटतम प्रेरणास्रोत इतिहासकार ईपी थॉम्पसन और नृतत्वशास्त्री वेरियर एलविन थे जिनकी किताबों ने मेरे शोध कर्म को दिशा दी थी, और जिनके निबंधों ने मुझे प्रेरणा भी दी थी.

§

शास्त्रीय संगीत के प्रेमी बतौर मैं कहूंगा कि किताब ख़याल गायकी जैसी होती है. इसका विषय मद्धिम स्वर में पल्लवित और विकसित होता है. आरंभ में आलाप, फिर साधनारत विलंबित ताल और अंततः किसी ऊर्जावान द्रुत बंदिश पर समापन. अखबारी कॉलम को आप फिल्मी गीत मान सकते है, पूरे दौरान एक-सी लय रहती है. निबंध ठुमरी की तरह है, जटिल लेकिन गंभीर नहीं, उल्लासित लेकिन चंचलता नहीं.

शास्त्रीय संगीत के जो रसिक देर तक रिसता हुआ ख़याल सुनते हैं, उन्हें तीन सपाट मिनट में ख़त्म हो जाने वाले फिल्मी गीतों में कोई दिलचस्पी नहीं (कभी-कभी तो वे उनसे घनघोर नफरत करते हैं). लेकिन हो सकता है कि कभी ठुमरी उन्हें छू जाए, मुग्ध कर जाए, जो अवधि में गीत से लंबी लेकिन गंभीर ख़याल से कहीं अधिक मिठास लिए रहती है.

फिल्मी संगीत के भक्त जिनके पास ख़याल सुनने का रियाज़ और धैर्य नहीं है, कभी ठहरकर ठुमरी को सुन सकते हैं. ठुमरी सौंदर्यशास्त्री रसिक को दो पायदान नीचे आने को सम्मोहित कर सकती है, कला-शून्य इंसान को समृद्ध करते हुए थोड़ा ऊपर उठा सकती है.

विचारशील व्यक्तिगत निबंध की शायद साहित्य में यही भूमिका है. यह उन अध्येताओं को लक्ष्य करता है जो अपने दैनिक अध्ययन से थोड़ा कम गंभीर पढ़ना चाहते हैं, और उन आम पाठकों को भी जो अपेक्षाकृत बेहतर लेखन से गुजरना चाहते हैं. ठुमरी की तरह निबंध का अपना चरित्र और स्वभाव है. यह अकादमिक मोनोग्राफ का सरलीकृत रूप नहीं है, न अखबारी कॉलम का विस्तार है. इसकी अपनी तकनीक, लय और प्रतिध्वनियां हैं.

मैं संगीत का रसिक हूं, इसका साधक नहीं. लेकिन शब्द का साधक ज़रूर हूं. मेरी किताबें बौद्धिक चुनौतियों से जन्म लेती हैं और मेरे कॉलम तात्कालिक घटनाओं से उद्वेलित होते हैं. किताबें बतौर अध्येता मेरे दायित्व की परिणति हैं, कॉलम बतौर नागरिक मेरी चिंताओं से जन्म लेते हैं. इनके बरअक्स निबंध संवेदना और मनोभाव द्वारा संचालित होता है. यह मौलिक शोध पर आधारित हो सकता है और एक विशिष्ट दृष्टिकोण पर केंद्रित भी.

लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य न तो शिक्षित करना है न निर्दिष्ट करना, बल्कि किसी मनुष्य, मनोदशा, स्थल या घटना से जुड़ी अनुभूति को जगाना है. इस तरह यह किताब या कॉलम से कहीं अधिक व्यक्तिगत है, लेखक का चरित्र कहीं गहरे तक उघाड़ देता है.

यहां मैं एक अंतिम तुलना करने की हिमाक़त करता हूं. शास्त्रीय गायक को बोध है कि ख़याल का उत्कृष्टतम निर्वाह उसकी कला और व्यक्तिगत उपलब्धि दोनों का उत्कर्ष है. इसलिए वह अपना गायन हमेशा ख़याल से शुरू करता है लेकिन दो रागों में ख़याल गाने के बाद वह बड़े आनंद के साथ अपना गायन ख़त्म करने के लिए ठुमरी की तरफ मुड़ता है. किसी अध्येता के लिए निबंध भी लगभग यही काम करता है.

निबंध उन तमाम आवेगों को उल्लासमय मुक्ति दिलाता है जो अनगिनत फुटनोट से भरी, बड़ी निष्ठा से विवेचित की गईं और बरसों के शोध से जन्मी किताबों को लिखने की प्रक्रिया में अव्यक्त रहे आये थे.

मैं उन सबका आभारी हूं जिन्होंने इस निबंध संग्रह को संभव बनाया. सबसे पहले वे तीन इंसान जिन्होंने मुझे इस विधा की तरफ प्रेरित किया: रुकुन आडवाणी, स्वर्गीय धर्मा कुमार, और निर्मला लक्ष्मण; साथ ही इस संग्रह के संयोजक और अनुवादक आशुतोष भारद्वाज. मैं बड़ी कृतज्ञता से बर्नार्ड कोन की वह किताब भी याद करता हूं, और ग्रे हॉर्नबिल को भी जिसने क़रीब पच्चीस साल पहले दिल्ली की उस तपती दोपहर मुझे इस विधा के साथ प्रयोग करने को प्रेरित किया था.

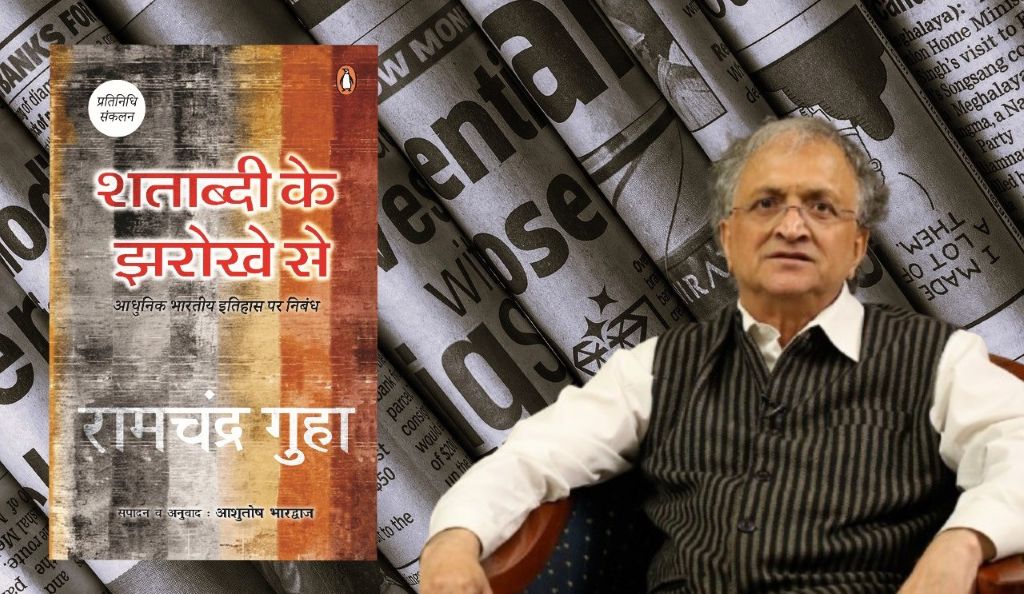

(यह आलेख पेंगुइन स्वदेश से इतिहासकार रामचंद्र गुहा के हालिया प्रकाशित निबंध संकलन, शताब्दी के झरोखे से, की भूमिका से लिया गया है. इस लेख सहित संकलन में शामिल निबंधों का अनुवाद और संपादन आशुतोष भारद्वाज ने किया है.)