आशुतोष कुमार ठाकुर ने इस साक्षात्कार में प्रसिद्ध मैथिली लेखक तारानंद वियोगी के जीवन, उनके साहित्यिक यात्रा और मैथिली साहित्य के विविध पहलुओं पर विस्तृत बातचीत की है. यह संवाद हिंदी लेखकों और साहित्यकारों से लेकर मैथिली साहित्य में दलित महिला लेखन और अल्पसंख्यक लेखन जैसे विषयों को भी समेटता है.

अपने आरंभिक जीवन और उन जीवनानुभवों के बारे में कुछ बताएं, जिन्होंने आपको लेखन के लिए प्रेरित किया? कौन-सी परिस्थितियां रहीं कि आपने साहित्य को ही लक्ष्य बना लिया?

मेरा जन्म कृषि मजदूरों के एक विस्थापित परिवार में हुआ था. कोसी बांध निर्माण परियोजना से जो लाखों परिवार छिन्नमूल हुए, उनमें मेरा परिवार भी था. दादा परसौनी से उपटकर महिषी आए थे. दादा की ही तरह गांव के हर बाशिंदे का घर-द्वार, सारी जमीनें कोशी ने लील ली थीं. हर कोई अपनी-अपनी सुविधा से अलग-अलग जगहों पर जा बसे.

इस तरह, बचपन की पहली बात तो यही कि मैं एक ऐसे गांव का निवासी था, जहां अपने वंश का कोई न था. पिता की सबसे बड़ी देन यह रही कि इस हादसे को मैंने भी उनकी ही तरह सदा पाॅजीटिव लिया. अपना कोई नहीं, यानी कि हर कोई अपना. पिता ने अपनी बहादुरी और ईमानदार सेवावृत्ति से ऐसा व्यक्तित्व बनाया था कि प्रभाव भले कुछ न रहा हो, लेकिन अच्छे और निष्पक्ष आदमी की उनकी स्पष्ट पहचान थी. पिता कोई औपचारिक शिक्षा तो नहीं पा सके थे लेकिन दस्तखत करना जानते थे, और शिक्षा का महत्व उनकी नजर में सर्वोपरि था.

आठ-दस की उमर में दो साल उनके साथ रहने का मौका मिला और यही समय मेरे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन का समय था. उन्होंने पढ़ने-लिखने की ललक मुझमें भर दी. अनेक महापुरुषों के प्रसंग उन्हें मालूम थे, जिनके दृष्टान्त मुझे दिया करते.

दो बातें मुझे खास तौर पर याद हैं. एक, गांधीजी का यह कथन कि लिखावट का बुरा होना अधूरी शिक्षा की निशानी है. दूसरे, नेहरूजी के बारे में उनकी दी हुई यह जानकारी कि लिखित शब्दों के प्रति वो इतने संवेदनशील थे कि कहीं फेका हुआ कागज भी उठाकर देखते जरूर कि उसमें क्या लिखा है.

मेरा गांव, महिषी पुराने जमाने से ही संस्कृत अध्ययन-अध्यापन का गढ़ था. मेरे समय तक यह परंपरा मौजूद थी. अनेक बुजुर्ग यह राय देते मिल जाते कि तुम्हें संस्कृत पढ़ना चाहिए. गांव में दो हाइ स्कूल थे लेकिन मैं संस्कृतवाले में गया. पिता ने जो संस्कार दिया था, उसे फूलने-फलने का पूरा अवसर यहां मिला. छोटी उमर में ही मैंने हजारों किताबें पढ़ ली थीं. पढ़ते-पढ़ते ही लिखने का खयाल किस बात से आया, यह बताता हूं. साहित्य-लेखन की परंपरा भी महिषीवासियों में हमेशा से रही है. राजकमल चौधरी के बारे में तो तब मुझे कुछ भी मालूम नहीं था. एक दिन किसी से यह जानकर कि वह गीत, जो मुझे बहुत पसंद था और मैं बड़े मन से उसे गाता था, वह अपने ही गांव के इन महाशय ने लिखा है. यह मेरे लिए सचमुच एक आश्चर्यजनक बात थी.

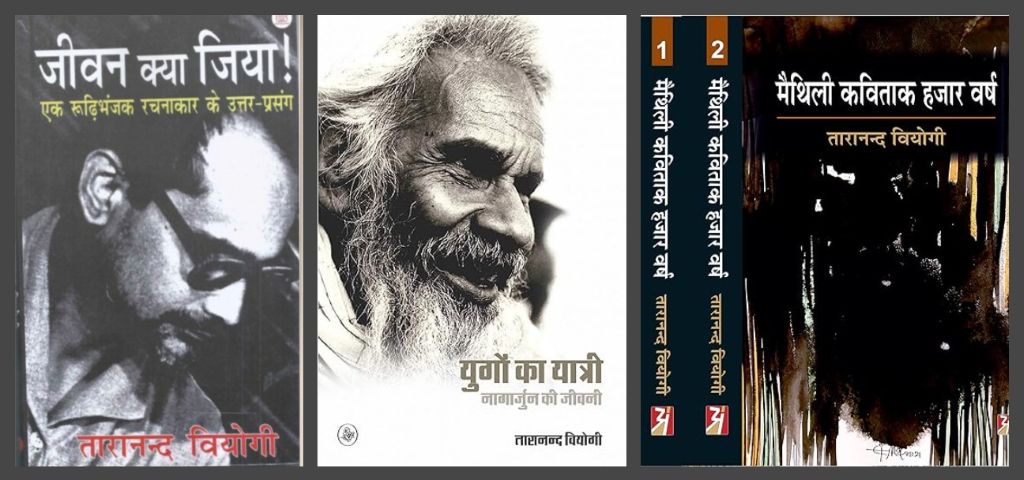

महाशय उमर में मुझसे बड़े थे लेकिन आम आदमियों जैसे थे. अब तो मेरे लिए उस गीत का संदर्भ ही बदल गया था. वह अगर लिख सकते हैं तो मैं भी तो लिख सकता हूं, इसी उत्सुकता ने मुझे लेखन की ओर आकर्षित किया. पंद्रह-सोलह की उमर में तो मैं राजकमल के काम में लग गया था जिसकी कथा ‘जीवन क्या जिया’ में आई है. जिस साल मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी थी, उसी साल मेरी पहली रचना ‘मिथिला मिहिर’ में छपी थी. उसमें निरंतरता भी रही और विविधता भी. पहले ही साल मेरी कविता, लेख और कहानी तीनो छपे.

पढ़ना और लिखना, कुल दो ही काम थे जिन्हें करके मैं आनंदित होता था. रचनाएं छपने लगीं तो यह देखकर मुझे और भी अच्छा लगा कि पढ़ने वालों को ये चीजें अच्छी लगती हैं. मित्र भी बढ़ने लगे, पहचान भी बनने लगी. मैट्रिक का रिजल्ट आने पर जब मुझे नेशनल स्काॅरशिप मिले तो मानो मेरे सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल गया था. जिस काम में मेरा आनंद था, मेरे लिए यह जानना आश्चर्यजनक था कि मेरी उन्नति भी उसी में थी. मैंने खुद को साहित्य के लिए समर्पित कर दिया.

जीवन की चुनौतियां और संघर्ष

आज जब आप अपनी आरंभिक रचनाओं से गुजरते हैं, तो क्या पाते हैं? वे चुनौतियां जिनके होते हुए, और जिनकी वजह से भी, आप यहां तक पहुंच सके! कैसे-कैसे दिन देखे?

चुनौतियों वाली बात आपने अच्छी कही. वे ढेर सारी चुनौतियां ही थीं, जिनकी वजह से जो भी कुछ संभव हुआ, कर सका. जब आप पराये होते हैं और आपको आक्रान्त करने के लिए जो जतन किए जाते हैं, उन्हें ही तो हम चुनौती कहते हैं. मेरा जन्म शूद्रों के एक परिवार में हुआ था, जबकि मेरा गांव ब्राह्मण-वर्चस्वी गांव था. पढ़ने-लिखने के आनंद ने स्वाभाविक ही ऐसी परिस्थिति बना दी कि कक्षा में हमेशा फर्स्ट आता. बचपन में तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा संकट बनकर उभरा. स्वभाव से मिलनसार और जरूरतमंदों का सहायक रहा हूं. कहना चाहिए कि पिता का दिया संस्कार तो यह था ही, यह मेरे बचपन की एक रणनीति भी थी जो मेरे संघर्षों को कम करने के काम आती थी.

मैं लिख चुका हूं और यहां फिर से आपको बताता हूं कि बाबा नागार्जुन का प्रवेश ऐसे वक्त पर मेरे जीवन में हुआ कि मैं नष्ट होने से बचा रह गया. वह भी एक ब्राह्मण थे, इस बात ने मानो मुझ पर संजीवनी-सा असर किया. वरना, ढेर सारे शूद्र युवक मैंने देखे हैं जिन्होंने ब्राह्मणों के दुर्व्यवहार की प्रतिहिंसा में जलते हुए अपना जीवन नष्ट कर लिया. उन दिनों तो नहीं, पर बाद में जाकर यह तथ्य मेरे सामने उद्घाटित हुआ कि जिस मैथिली साहित्य में मैं पिछले चालीस साल से अनवरत काम करता आ रहा हूं वह भी अंतत: क्या है? ब्राह्मण-वर्चस्वी महिषी गांव का ही एक बड़ा संस्करण है.

अपनी ही पुरानी रचनाओं को पढ़ूं तो कई बार खीज होती है कि इसे ऐसा नहीं वैसा लिखना था. लेकिन कई बार बड़ा अचरज होता है कि उन दिनों मैं ऐसा लिख सका. हां, कई दूसरे रचनाकारों की तरह मुझे कभी अपनी किसी रचना को डिसओन (disown) करने की जरूरत महसूस नहीं हुई. जीवन को धारा कहते हैं लेकिन केंद्रक तो कोई हो जिसे आप जीवनाधार बता सकें. कुछ होना चाहिए कि जिसे बचाने के लिए आप ढेर सारी दूसरी चीजों को छोड़ सकें. उस विस्थापित कृषि-मजदूर के बेटे को लगातार भीतर जीवित पाता हूं.

‘बाभनक गाम’ आपकी बहुत प्रसिद्ध कविता है. क्या आप इस कविता के पीछे की प्रेरणा और रचनात्मक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बता सकते हैं?

‘बाभनक गाम’ कविता जिन दिनों छपी थी, सन 2000 में, मैथिलों के समाज में बहुत खलबली मची थी. बहुत सारे साहित्यकार ऐसे थे, साहित्यकार भी उन्हें कैसे कहा जाए– उन्हें तो ब्राह्मणवाद का वामपंथी मुखौटा ही कहना होगा, वे लोग स्थायी रूप से मेरे दुश्मन हो गए. वैसे भी, मैथिली का रिवाज है कि इसका कोई कवि युवापन में भले उग्र वामपंथ का भूमिगत लड़ाका ही क्यों न रह चुका हो लेकिन उसका बुढ़ापा आरएसएस की छांव में ही आकर शरण पाता है.

अभी पिछले साल मैथिली के एक बड़े लेखक पं. गोविन्द झा का देहान्त हुआ है. पंडित जी ने सौ साल की जिंदगी पाई. जवानी में वह भी कोई कम विद्रोही नहीं थे, लेकिन इधर के वर्षों में आधुनिकता को लेकर उन्होंने अपनी यह स्थापना दी थी कि यहां जो जितना बड़ा पापी होता है, वह उतना ही महान लेखक माना जाता है जैसे यात्री नागार्जुन और राजकमल चौधरी. तो, यहां यही रिवाज चलता आया है. इस कविता के छपने से मेरे गांव के कई लोग बड़े आक्रोशित हुए, तरह-तरह से मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश हुई. मेरे एक ब्राह्मण कवि-मित्र ने ‘अंतिका’ के उस अंक की थोक प्रतियां खरीदीं और मेरे गांव के घर-घर में बंटवाया कि लोग गुस्से में आकर मेरे घर में आग लगा दें.

खैर, बाद में तो श्रीधरम ने इस कविता पर लेख लिखा, अनुवाद किया तो यह कविता बाहर भी बहुत प्रसिद्ध हुई. आंबेडकरनामा पर रतनलाल और संजीव चंदन ने मिलकर इस पर शो किया. लेकिन, आप इसे पढ़कर देखिये. इसे ढंग की दलित कविता कहने में भी शायद आपको संकोच हो. वजह है करुणा, जो ब्राह्मणों के अजन्मे बच्चों के लिए हैं. मतलब, उन अजन्मों ने इनका क्या बिगाड़ा कि सभ्य इंसान वाली मानसिकता के साथ जीवन में उनके प्रवेश को भी ये अभागे असंभव बना रहे हैं.

हिंदी कवि नागार्जुन के साथ रिश्ते और लेखन-शैली पर प्रभाव

यात्री नागार्जुन एक अद्भुत कवि और लेखक हुए. अपने संस्मरण ‘तुमि चिर सारथि'(मैथिली) और जीवनी ‘युगों का यात्री’ (हिंदी) में आपने नागार्जुन के जीवन पर विलक्षण ढंग से प्रकाश डाला है. नागार्जुन के साथ आपके रिश्ते ने आपकी लेखन-शैली और दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित किया?

देखिए, जिन दिनों मैं बाबा की संगत में आया था, सभी अर्थों में वह बहुत बड़े थे, और मैं बहुत छोटा. छुटपन से ही मैं डायरी लिखता था. बाबा की कही बातें मेरे लिए इतनी वजनदार होती थीं कि हर दिन की बात मैं लिख लेने की कोशिश करता. आम तौर पर लोग यह नहीं कर पाते. जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी को इतना बड़ा स्वीकारना, भले ही आप एक बच्चा हों, आपके अहंकार को चोट पहुंचाता है.

मैंने वहां लिखा है, वे बातें मैंने इसलिए नोट नहीं की थीं कि इनके सहारे मुझे कुछ लिखना था, बल्कि इसलिए कि ये मेरे जीवन के काम आने वाली थीं. चूंकि समूचे जीवन के साथ मैंने उनके प्रवाह में बहने की कामना की थी, यह अलग करना जरा मुश्किल है कि शैली और दृष्टिकोण किस हद तक प्रभावित हुए. बाबा गद्य लिखने पर बहुत जोर देते थे. फर्स्ट हैंड अनुभूति को ही वह लिखने की चीज मानते थे.

किसी खास कविता को किस भाषा-शैली में लिखा जाए कि बात बने, इसके लिए मैंने 75 पार की उमर में उन्हें परेशान होते देखा है. लेखन में शिल्प की उतनी भर जरूरत होती है कि आपकी अनुभूति शब्दों में ठीक-ठीक अंट जाएं. इतने बड़े कवि की संगत में जब आप ये सारी घटनाएं घटते हुए साक्षात देखते हैं तो बात सीधे दिल-दिमाग तक पहुंचती है. अलग से आपको प्रभाव खोजने की जरूरत नहीं होती.

राजकमल चौधरी, मैथिली और हिंदी के एक प्रभावशाली लेखक हैं. आप दोनों एक ही गांव महिसी के निवासी रहे हैं. आपने राजकमल पर हिंदी में एक यादगार पुस्तक ‘जीवन क्या जिया’ लिखी है. राजकमल चौधरी के लेखन ने मैथिली साहित्य की गति को किस प्रकार प्रभावित किया है?

यात्री नागार्जुन ने जिस ऊंचाई तक मैथिली कविता और उपन्यास को पहुंचा दिया था, यह एक कठिन चुनौती थी कि आगे यह कौन सी राह पकड़ेगी. राजकमल को यात्री ने ही तैयार किया था और बढ़ावा दिया कि वे आगे बढ़ें. उनकी अनुभूतियां ज्यादा जटिल थीं तो जरूरी था कि भाषा और शिल्प भी नए ढंग का उन्हें चाहिए था. यह काम वह बखूबी कर सके.

राजकमल के पहले कोई बौद्धिक कविता-वाचक मैथिली कविता में नहीं आया था, क्योंकि ऐसे जटिल विषय ही नहीं आए थे. यह विस्तार इसे राजकमल से मिला. राजकमल की मैथिली कहानी को साथ रखकर यदि आप सोचें तो यह सवाल उठेगा कि वह ज्यादा बड़े कथाकार थे कि ज्यादा बड़े कवि? जाहिर है, दोनों ही विधाओं के अपने अलग-अलग मानदंड हैं और उन्होंने दोनों में अलग-अलग सिद्धियां प्राप्त की थीं.

आगे की मैथिली कहानी को आप देखें तो पाएंगे कि राजकमल के बाद मैथिली की आधुनिक कहानी दो अलग-अलग धाराओं में फूटी, उन्हें लोग ललित-धारा और राजकमल-धारा कहते हैं. ललित के यहां यथार्थवादी गद्य है तो राजकमल के यहां संवेदनाओं की इतनी तरलता कि उनके गद्य के भीतर से एक विरल किस्म की काव्यात्मकता आपको झांकती मिलेगी.

राजकमल ने मैथिली की कई परतियां तोड़ीं. ऐसे-ऐसे विषय और पात्र ले आए कि कोई दंग रह जाए. कई लोग उन्हें ‘पतित-पावन’ कहते मिलेंगे, लेकिन असल बात है कि किन सामन्ती शक्तियों को उन्होंने बेपर्द किया और इसकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या थी. मैथिली की कविता हो या कहानी, आप देखेंगे, राजकमल के बाद वैसी ही नहीं रही जैसी उनके पहले थी.

मैथिली साहित्य में दलित, महिला और अल्पसंख्यक लेखन

मैथिली साहित्य में दलित महिला लेखन और अल्पसंख्यक लेखन के कौन-से स्वर हैं जो आपको विशेष रूप से आशाजनक या उल्लेखनीय लगते हैं?

मुस्लिम लेखकों ने तो अरसे से मैथिली में काम किया है, जिनमें फजलुर रहमान हाशमी का लेखन उल्लेखनीय रहा है. वर्तमान में कई युवा सक्रिय हैं जिनके लेखन में अलग तेवर भी दिखता है. इनमें मुख्य रूप से मैं जियाउर रहमान जाफरी, गुफरान जिलानी और मुख्तार आलम के नाम लेना चाहूंगा. मंजर सुलेमान आलोचना में अच्छा कर सकते हैं, यदि निरंतरता रख सकें.

दलित महिला लेखन यद्यपि आरंभिक चरण में है लेकिन ध्यान आकृष्ट करने की क्षमता रखता है. विभा कुमारी एक कबीरपंथी परिवार से हैं, जिनकी रचनाओं में आपको एक अलग मजबूती दिख पड़ेगी.

सबाल्टर्न अभिव्यक्ति में लगे एक लेखक के रूप में आपने किन चुनौतियों का सामना किया है? क्या आप मैथिली में अपने लेखन के माध्यम से हाशिए की आवाज़ों को आगे लाने में रुचि रखते हैं?

मैथिली जिसे कहते हैं वह तो असल में हाशिये का ही आविष्कार है. वरना, हजार वर्ष पहले जब यहां लिखने-पढ़ने की परंपरा निकली, ब्राह्मणों को भला ‘भाखा’ से क्या मतलब हो सकता था? मिथिला पांडित्य का देस था और ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत थी. विद्यापति की भी निंदा मैथिलों ने इसी आधार पर की थी कि उन्होंने भाखा में कविताई करने की ढिठाई की थी. आज भी मिथिला के बहुसंख्यक पिछड़े दलितों के धार्मिक कर्मकांड की भाषा भी मैथिली ही है. लोकदेवताओं की गाथाएं मैथिली में गाई जाती हैं और देवता भी भगत की देह में प्रविष्ट होकर मैथिली में ही कहते-सुनते हैं.

ब्राह्मणों के धार्मिक कृत्य की भाषा मैथिली नहीं, संस्कृत है. ऐसे में किसे हाशिया कहें किसे केंद्रक? मध्यकाल में जब नेपाल और मिथिला के राजदरबारों में रोजगार की भाषा मैथिली बनी तो शिक्षित पंडितों ने इसमें रुचि लेना शुरू किया. बीसवीं सदी में तो दरभंगा राज ने शासनादेश के तहत मैथिली को मैथिल ब्राह्मणों और कर्ण कायस्थों की जातीय भाषा बना ली जो जमींदारी उन्मूलन के बाद भी बदस्तूर कायम रहा. जिनकी आविष्कृत भाषा थी यह, जिनके रोजमर्रा के काम आती थी, जिनकी संस्कृति का वाहक थी, वे चूंकि रैयत थे, मैथिली शोषकों की भाषा बनकर रह गयी, शोषितों से उसे छीन लिया गया.

आप इतिहास देखें, 1881 में जिस एक लंबी कविता ‘कवित्त अकाली’ (कवि फतूरलाल) को ग्रियर्सन ने कंटेम्पररी राइटिंग के रूप में पेश किया था,उसका जिक्र आप क्या किसी भी इतिहास-ग्रंथ में, आलोचना में, काव्यसंग्रहों में पा सकते हैं? उस समूची परंपरा की ही निष्ठुर अवहेलना की गई. जबकि कोई भी अध्येता जिसकी रुचि मैथिल संस्कृति की सुन्दरताओं में हो, को इसे देखने के लिए ठीक उसी जगह जाना होगा जहां की तमाम राहें संकीर्ण ब्राह्मणवादी आचार्यों ने दुर्गम कर दी हैं. असल में आम तौर पर जिसे ‘मिथिला’ कहा जाता है वह कोई एक संस्कृति का नहीं, कम-से-कम दो संस्कृतियों का क्षेत्र है.

मिथिला के भीतर मिथिला. पं. गोविन्द झा ने कहीं ठीक लिखा था कि एक भूभाग में बसावट के बावजूद ये दोनों संस्कृतियां एक दूसरे से इतनी भिन्न और दूर और परस्पर अबूझ हैं कि मानो दो अलग-अलग ग्रहों के वासी हों. यह दूरी यहां तक बढ़ गयी है कि बहुसंख्यक मिथिला को यह भी पता नहीं है कि मैथिली साहित्य नामक भी कोई चीज है, और वहां उनकी संस्कृति की चर्चा भी गाहे-बगाहे लोकसंस्कृति कहकर होती है.

यह सही बात है कि मैंने अपने लेखन में हमेशा वृहत्तर मिथिला के ही संधान की कोशिश की है. इतिहास में भी गया हूं तो वहीं जहां अंधाधुंध अंधेरे को कोई चुनौती देता व्यक्ति दिखा है. लेकिन, मैं पाता हूं और सभी मानते हैं कि आज भी मिथिला के लिए यह रास्ता आम रास्ता नहीं बन पाया है.

मैथिली साहित्य के महत्वपूर्ण कार्य और अन्य भाषाओं में अनुवाद

क्या आप ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां मैथिली साहित्य के महत्वपूर्ण कार्यों को, यदि अंग्रेजी में अनूदित किया जाए, तो अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों, जैसे तमिल के पेरुमल मुरुगन, की जेसीबी पुरस्कार विजेता उपलब्धियों के बराबर मान्यता प्राप्त हो सके? यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैथिली साहित्य के व्यापक प्रचार और सराहना में कैसे योगदान दे सकता है?

सबसे पहले तो पेरुमल मुरुगन को आत्मीय बधाई और उनके लिए शुभकामनाएं क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि उनका सम्मान हम सबका भी सम्मान है. किसी महत्वपूर्ण रचना का अंग्रेजी में अनूदित होना एक अच्छी और महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इससे अनंत संभावनाओं के द्वार खुलते हैं. मैथिली में यह काम बिलकुल ही नहीं हुआ हो, ऐसा भी नहीं है. लेकिन, यहां मुझे अपने यहां के एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हेतुकर झा की कही एक बात याद आती है.

ज्ञान-वैभव से दीप्त प्राचीन मिथिला के पतन और आजवाली मिथिला के उद्भव की सीमारेखा पंजीव्यवस्था को बताते हुए उन्होंने लिखा है कि ज्ञान का स्थान अब जाति ने ले लिया, वैचारिक उदारता के स्थान पर स्वार्थजनित क्षुद्रता का महत्व बढ़ा और जाति-भिन्न लोगों और विषयों के प्रति क्रूर अमानवीयता विकसित हुई. यहां प्रसंग क्षुद्रता का लूंगा. कोई मैथिल लेखक यदि अनुवादक भी है तो उसकी पूरी चेष्टा यही होगी कि वह स्वयं खुद को प्रोजेक्ट करें.

अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो धूमकेतु और राजमोहन झा को शायद ही कहीं पाएं जबकि घटिया लेखन की प्रचुरता दिखेगी. अब बताइए, धूमकेतु खुद को प्रोजेक्ट करेंगे? मैं, जो अभी जिंदा हूं, भी नहीं कर सकता तो वे कहां से करेंगे! चूंकि इस क्षेत्र में दृष्टिवान और पेशेवर अनुवादक यहां कोई है ही नहीं, मैथिली का जो प्रतिनिधित्व है वह शर्मिंदा करने वाला है, सम्मान लाने वाला नहीं.

यह पूरा मैदान अभी खाली है. आप-जैसे लोगों को तमाम दूसरे काम स्थगित करके भी इस ओर ध्यान देना चाहिए. नए दृष्टिवान लोग आएं तो ऐसा चमत्कार घटित हो सकता है जो अभी कहीं दूर-दूर तक संभव नहीं लगता.

(आशुतोष कुमार ठाकुर पेशे से मैनेजमेंट अधिकारी हैं, जो साहित्य और कला पर नियमित लिखते हैं.)