आपातकाल के अंधरे से होकर गुज़री पीढ़ी के लिए जयप्रकाश नारायण कोई साधारण ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं हैं. वे स्मृति हैं, चेतना हैं और उस नैतिक साहस का प्रतीक भी जो सत्ता के सम्मुख खड़े होने की ताक़त देता है. सत्तर के दशक का भारत, जब लोकतंत्र पर संकट था और नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित थीं, तब जेपी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन गए थे. वे उस समय की सामूहिक अंतरात्मा थे, जो भय के विरुद्ध खड़ी हुई थी.

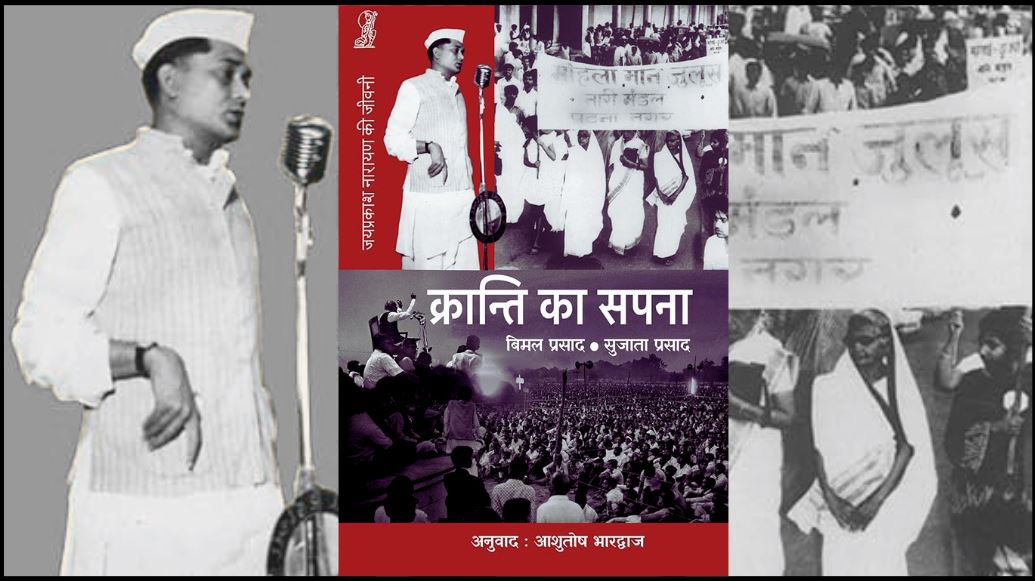

‘क्रांति का सपना‘ केवल जयप्रकाश नारायण की जीवनी नहीं है. यह भारतीय लोकतंत्र के संघर्ष का आत्मवृत्त है. यह किताब गहरे प्रेम और गहन शोध से उपजी है. इसका स्वर आत्मीय है, लेकिन यह तटस्थ विश्लेषण से भी नहीं चूकती. व्यक्तिगत और राजनीतिक, निजी और सार्वजनिक का जो दुर्लभ समन्वय इस पुस्तक में दिखाई देता है, वह इसे सामान्य राजनीतिक जीवनियों से अलग करता है.

इस पुस्तक की सबसे बड़ी ताक़त इसका स्रोत-संसार है. सुप्रसिद्ध इतिहासकार बिमल प्रसाद द्वारा संकलित जेपी के काग़ज़ात के दस खंडों पर आधारित यह जीवनी हमें जेपी के वैचारिक संसार के भीतर प्रवेश का अवसर देती है.

गांधी, नेहरू, पटेल और कम्युनिस्ट आंदोलन से जेपी के रिश्तों को यहां गहराई और संतुलन के साथ प्रस्तुत किया गया है. लेखकों की यह उपलब्धि है कि विषय से निकटता होने के बावजूद वे न तो महिमामंडन करते हैं, न ही कठोर न्यायाधीश बनते हैं. यह संतुलन इस पुस्तक को प्रामाणिक बनाता है.

जयप्रकाश नारायण की सबसे बड़ी विरासत

जयप्रकाश नारायण की सबसे बड़ी विरासत उनकी राजनीति की भाषा है. यह सत्ता की भाषा नहीं थी, न ही वह केवल आंदोलन की उत्तेजना में गढ़ी गई शब्दावली थी. यह नैतिक आग्रह की भाषा थी, जो सत्ता से सवाल पूछती थी और समाज से आत्मपरीक्षण की मांग करती थी. जेपी का लोकतंत्र संस्थागत प्रक्रियाओं से आगे जाकर नागरिक चेतना पर टिका हुआ था.

उनके लिए लोकतंत्र का अर्थ केवल सरकार बदलना नहीं, बल्कि नागरिक को नैतिक रूप से सशक्त बनाना था. इस अर्थ में जेपी आधुनिक भारत के उन विरले नेताओं में थे जो सत्ता में न होकर भी राजनीति के केंद्र में बने रहे. वे चुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन चुनावी राजनीति को दिशा देते थे. वे सरकार नहीं चलाते थे, लेकिन सरकारों को नैतिक कसौटी पर कसते थे. आज की राजनीति में यह कल्पना ही कठिन है.

जेपी किसी एक विचारधारा में कभी क़ैद नहीं हुए. 1936 में प्रकाशित ‘व्हाई सोशलिज़्म’ में वे समाजवाद के प्रबल पक्षधर के रूप में सामने आते हैं. यह पुस्तक जेपी को वैचारिक रूप से असुविधाजनक लेकिन ईमानदार बनाती है. पर उनके लिए कोई भी विचारधारा संपूर्ण सत्य नहीं थी. हर ‘वाद’ उन्हें आंशिक रूप से स्वीकार्य था.

गांधी के प्रभाव में आए जेपी बाद में गांधीवाद की सीमाओं को भी स्पष्ट रूप से चिह्नित करते हैं. पढ़ते हुए हम अनुभव करते हैं कि जहां वे स्वयं लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखते थे, वहीं जेपी कभी प्रोलिटेरिएट की तानाशाही के विचार से भी प्रभावित रहे. फिर वही जेपी आगे चलकर कहते हैं कि समाजवाद का अर्थ अनिवार्य रूप से तानाशाही नहीं है.

कम्युनिस्ट पार्टी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल कराने की पहल और बाद में उन्हीं पर विदेशी निष्ठा का आरोप, अहिंसा के समर्थक होते हुए नक्सलियों के प्रति सार्वजनिक सहानुभूति, ये सभी प्रसंग जेपी को विरोधाभासों से भरा, लेकिन बुनियादी तौर पर ईमानदार चिंतक बनाते हैं.

सत्तर के दशक में भारत केवल आर्थिक या प्रशासनिक संकट से नहीं जूझ रहा था. यह भरोसे का संकट था. भ्रष्टाचार, कुशासन और विकास की सुस्ती से युवा वर्ग गहरे असंतोष में था. विश्वविद्यालयों और सड़कों पर दिशाहीन आक्रोश था. ऐसे समय में जेपी ने ‘संपूर्ण क्रांति’ का आह्वान किया. यह मात्र सत्ता परिवर्तन का नारा नहीं था.

संपूर्ण क्रांति का आह्वान

यह समाज, राजनीति, शिक्षा, प्रशासन और नैतिक जीवन के समग्र पुनर्गठन की आकांक्षा थी. जेपी का आग्रह था कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, वह चरित्र और मूल्य भी मांगता है. यही बात सत्ता को सबसे अधिक असहज करती थी. संपूर्ण क्रांति का आह्वान सत्ता के लिए चुनौती बन गया. प्रतिक्रिया कठोर और निर्मम थी. लोकतंत्र को बेड़ियों में जकड़ दिया गया. विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाल दिया गया. प्रेस की आवाज़ दबा दी गई. नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया.

इस दौर में जेपी की भूमिका असाधारण थी. गिरती सेहत, उम्र और बीमारी के बावजूद वे झुके नहीं. उन्होंने न केवल प्रतिरोध किया, बल्कि बिखरे विपक्ष को एक सूत्र में पिरोया. आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं था, वह नैतिक भी था. और अंततः वही नैतिक बल इंदिरा गांधी की पराजय और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का कारण बना. यह जेपी के जीवन का सबसे कठिन आत्म-नियुक्त दायित्व था.

इस संदर्भ में ही, पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पक्ष जेपी और इंदिरा गांधी के संबंधों का विश्लेषण है. 1970 तक दोनों के मतभेदों में कटुता नहीं थी. इसके बाद टकराव अपरिहार्य हो गया. जेपी उस राजनीति के प्रतीक बने जो समझौतों से परे थी. पर यही उनकी त्रासदी भी बनी.

जनतापरिवार की अवसरवादी राजनीति ने संपूर्ण क्रांति के स्वप्न को चूर-चूर कर दिया. सत्ता में आने के बाद जिस नैतिक राजनीति की अपेक्षा थी, वह जल्द ही सत्ता संघर्ष में बदल गई. जेपी अंततः स्वयं को ठगा हुआ और अकेला महसूस करते हैं. यह अकेलापन किसी व्यक्ति का नहीं, एक नैतिक परियोजना का था.

इस पुस्तक का एक अत्यंत मार्मिक पक्ष जेपी और युवाओं के बीच के रिश्ते को सामने लाता है. जेपी युवाओं को केवल आंदोलन की ताक़त नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें लोकतंत्र का भविष्य समझते थे. बिहार आंदोलन के दौरान छात्र उनके लिए भीड़ नहीं थे, बल्कि परिवर्तन के वाहक थे.

पुस्तक में दर्ज प्रसंग बताते हैं कि जेपी युवाओं से बात करते समय उपदेशक नहीं बनते थे. वे सुनते थे, समझते थे और फिर उन्हें बड़े स्वप्न से जोड़ते थे. यही कारण था कि एक पूरी पीढ़ी ने उन्हें नेता नहीं, मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया. यह मध्यरात्रि की संतानों का वह अनुभव था, जिसने भारतीय राजनीति को भीतर से झकझोर दिया.

आंदोलन के बाहर के जेपी

इस जीवनी की एक और बड़ी उपलब्धि यह है कि यह जेपी को केवल राजनीतिक व्यक्ति के रूप में नहीं देखती. यहां जेपी एक पति, मित्र, विचारक और आत्मसंशय से गुज़रता मनुष्य भी हैं. सत्ता और आंदोलन के बाहर का जेपी हमें यह समझने में मदद करता है कि उनका नैतिक आग्रह कहां से आता था. यही वह पक्ष है जो जेपी को साधारण राजनीतिक नायक से अलग करता है. वे अपने निर्णयों को लेकर लगातार असहज रहते थे. वे स्वयं से भी कठोर प्रश्न पूछते थे. शायद इसी कारण वे कभी सत्ता में सहज नहीं हो सके.

जेपी की ज़िन्दगी के कई ऐसे पहलू हैं, जिनको लेकर जिज्ञासा अधिक है और जानकारी अपेक्षाकृत कम. राजनीति से इतर जयप्रकाश नारायण को समझने की ज़रूरत आज भी बनी हुई है. क्रांति का सपना इसी बड़ी ज़रूरत को पूरा करती है. यह पुस्तक जेपी को केवल आंदोलनकारी या नैतिक प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि एक विचारशील, आत्मसंशय से गुज़रते और अपने समय से निरंतर संवाद करते मनुष्य के रूप में सामने लाती है.

इस परियोजना की शुरुआत सुप्रसिद्ध इतिहासकार और जेपी के निकट सहयोगी बिमल प्रसाद ने की थी और इसे अंजाम तक पहुंचाया उनकी पुत्री सुजाता प्रसाद ने. पिता और पुत्री का यह एक ऐसा साझा बौद्धिक प्रयास है, जिसमें शोध, स्मृति और उत्तराधिकार एक-दूसरे से गुंथे हुए हैं.

इस अर्थ में इस पुस्तक को एक पीढ़ी द्वारा अगली पीढ़ी को सौंपा गया नैतिक और वैचारिक दस्तावेज़ भी कहा जा सकता है. इसे पुत्री द्वारा पिता को दी गई श्रद्धांजलि के रूप में पढ़ना भी स्वाभाविक है, लेकिन यह श्रद्धा कभी भी विवेक और आलोचनात्मक दूरी को बाधित नहीं करती.

हिंदी पाठकों तक इस वैचारिक और ऐतिहासिक संसार को पहुंचाने का कार्य अनुवादक आशुतोष भारद्वाज ने अत्यंत संवेदनशीलता और ज़िम्मेदारी के साथ किया है. अनुवाद में भाषा की गरिमा और भाव की सूक्ष्मता दोनों सुरक्षित रह सके हैं. कहीं भी यह एहसास नहीं होता कि पाठ अनूदित है.

मूल की आत्मा को अक्षुण्ण रखते हुए हिंदी में उसका प्रवाह रचना-धर्मी बन पड़ा है. यह अनुवाद उस सेतु की तरह है, जो जेपी के वैचारिक संसार और हिंदी समाज के बीच सहज संवाद संभव करता है.

जेपी की यात्रा अंततः अधूरी रही, पर व्यर्थ नहीं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 41, 42 और 43 आज भी उस समाजवादी और मानवीय दृष्टि की गवाही देते हैं, जिसे जेपी और उनके सहयात्रियों ने संवैधानिक स्वरूप दिया.

आदर्शवादी राजनीति में अक्सर असफल होते हैं, पर राष्ट्र और समाज उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते. वे समय के विवेक होते हैं. वे याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र केवल संस्थाओं से नहीं, नैतिक साहस से जीवित रहता है.

जेपी की राजनीति

जयप्रकाश नारायण का असाधारण जीवन बार-बार पढ़े जाने, सुनाए जाने और दोहराए जाने योग्य है. यह किताब जेपी की नहीं, हमारे समय की भी जीवनी है. आज जब असहमति को अवरोध और आलोचना को राष्ट्रविरोध के रूप में देखा जाने लगा है, तब जेपी की राजनीति और भी प्रासंगिक हो उठती है.

यह किताब हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं, बल्कि अल्पमत की सुरक्षा और आलोचना के अधिकार का संरक्षण भी है. आज की राजनीति में जहां तात्कालिक लाभ और स्थायी शोर है, वहां जेपी का मौन नैतिक आग्रह हमें असहज करता है.

क्रांति का सपना अंततः स्मृति की, स्वप्नों की और उत्तरदायित्व की किताब है. यह हमें पूछने पर मजबूर करती है कि हमने जेपी से क्या पाया और क्या खो दिया.

यह किताब हमें केवल अतीत की ओर नहीं ले जाती, बल्कि वर्तमान से भी प्रश्न करती है. यह एक भारतीय क्रांति-साधक की रोमांचक जीवन यात्रा की आत्मीय प्रस्तुति है. यह उस विभूति की कथा है जो महात्मा गांधी के बाद भारत की राजनीतिक अंतरात्मा के सबसे बड़े संरक्षकों में थे. जो टूटे सपनों, बिखरे आदर्शों और भुला दिए गए संकल्पों के साथ एकाकी विदा हुए.

जयप्रकाश नारायण का जीवन किसी निष्कर्ष पर समाप्त नहीं होता. वह एक अधूरा प्रश्न बनकर हमारे समय में खड़ा रहता है. और शायद यही किसी बड़े जीवन की सबसे सच्ची पहचान होती है.

(आशुतोष कुमार ठाकुर एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, साहित्य और कला पर नियमित लिखते हैं.)