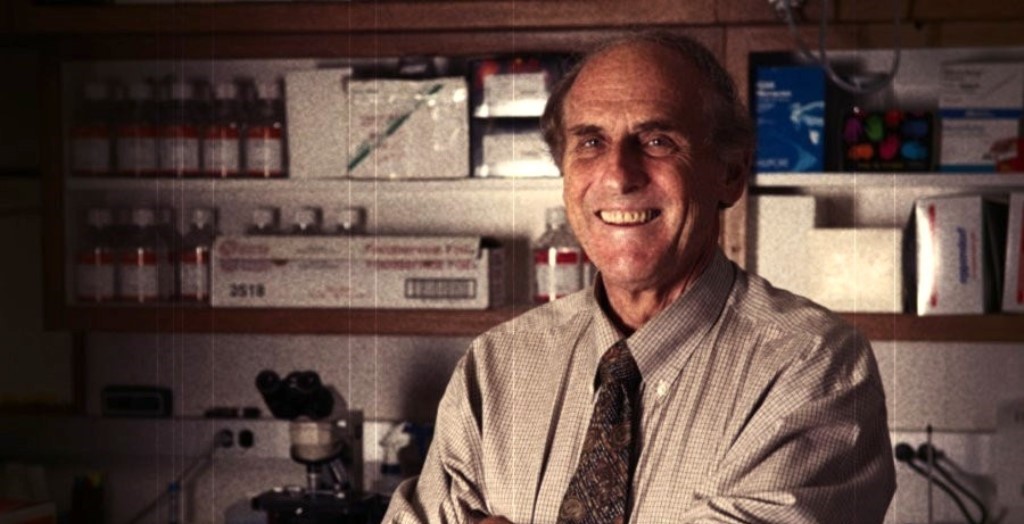

विशेष रिपोर्ट: नोबेल पुरस्कार के 100 से भी अधिक साल के इतिहास में केवल एक बार हुआ है जब एक व्यक्ति को मरने के बाद पुरस्कार मिला है. यह सम्मान 2011 के चिकित्सा क्षेत्र के पुरस्कार के लिए राल्फ स्टीनमैन को हासिल है.

सितंबर के महीने में अक्सर दुनिया के महानतम वैज्ञानिक थोड़ा परेशान रहते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्टूबर के पहले हफ्ते में स्वीडन से नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है. और वो सब आस लगाए सोच रहे होते हैं कि शायद इस बार मेरी बारी हो.

नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार बीसवीं सदी के शुरुआत से हर साल 6 श्रेणियों मे मानवजाति के विकास के लिए अद्वितीय योगदान देने वाले लोगों को मिलता है. ये श्रेणियां है – भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, विश्व शांति, साहित्य और चिकित्सा.

इस साल भी 1 से 10 अक्टूबर के बीच हमें पता चलेगा कि ये पुरस्कार किसे मिले. पुरस्कार मिलने के बाद विजेताओं के वैज्ञानिक योगदान, उनके जीवन और उनके वैज्ञानिक संघर्ष के बारे में पता चलता है.

बहुत बड़ा योगदान होने के अलावा, नोबेल पुरस्कार के दो नियम हैं. पहला, ये पुरस्कार सिर्फ जीवित लोगों को मिलता है और दूसरा, एक श्रेणी मे ये तीन से अधिक लोगों को नहीं दिया जाता.

नोबेल पुरस्कार के 100 से भी अधिक साल के इतिहास में केवल एक बार हुआ है जब एक व्यक्ति को मरने के बाद पुरस्कार मिला. ऐसा 2011 के चिकित्सा क्षेत्र के पुरस्कार के लिए राल्फ स्टीनमैन के लिए हुआ था. आज मैं राल्फ स्टीनमैन का विज्ञान को योगदान और उनके मरणोपरांत पुरस्कृत होने की कहानी सुनाना चाहता हूं.

स्टीनमैन का जन्म 1943 में कनाडा में हुआ था. परिवार चाहता था कि वह धार्मिक पढ़ाई पूरी कर पारिवारिक व्यापार में हाथ बंटाएं, पर स्टीनमैन का मन कहीं और था.

कनाडा के मशहूर मैकगिल विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के बाद वो विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालय डॉक्टरी करने पहुंचे. 1970 में डॉक्टरी पूरी करने के बाद वो न्यूयॉर्क शहर शोध करने पहुंचे. वहां उनका काम मानव शरीर में बीमारी से बचाने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली को समझना था. एक-दो साल काम करने के बाद जिस वैज्ञानिक प्रश्न ने उन्हें जकड़ लिया था, वो कुछ ऐसे बताया जा सकता है.

जब हमारे शरीर में बाहर का कोई तत्व आक्रमण करता है (जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस), तो हमारे अंदर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसे मार डालती है (या मारने की पूरी कोशिश करती है). ये बाहर से आये तत्वों को मार डालने की प्रक्रिया कुछ ऐसे समझी जा सकती है.

मान लीजिए आपके शरीर पर एक घाव लगता है जिसकी वजह से वहां से हानि पहुंचाने वाले कुछ बैक्टीरिया शरीर में घुस जाते हैं. ऐसे मे हमारे शरीर में फैली कुछ कोशिकाएं ऐसे बाहरी तत्व को पहचान प्रतिरक्षा प्रणाली को सूचित करती है कि लगता है शरीर पर आक्रमण हुआ है, हमें उससे शरीर को बचाना होगा. इन कोशिकाओं से यह संदेश मिलने पर प्रतिरक्षा प्रणाली के कुछ अन्य प्रकार की कोशिकायें बैक्टीरिया को मार डालती हैं (इन कोशिकाओं को हम शरीर के सिपाही भी कह सकते हैं).

ना सिर्फ इतना ही, इस दौरान हमारा शरीर यह याद भी कर लेता है कि इस बार आक्रमण किस प्रकार के बैक्टीरिया से हुआ था. यदि भविष्य मे वही बैक्टीरिया शरीर में फिर घुसने की कोशिश करता है, तो इस बार हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पहले से तैयार रहती है और बैक्टीरिया पर बहुत मजबूत और बेहद तेजी से आक्रमण करती है. ये प्रक्रिया जो हमने बैक्टीरिया की मदद से समझा है, ठीक वैसा ही शरीर पर वायरस या किसी और जीव के आक्रमण पर भी होता है.

स्टीनमैन के समय पर कोई नहीं जानता था कि बाहरी तत्व के शरीर में अंदर आने की खबर प्रतिरक्षा प्रणाली के सिपाहियों को कौन देता है. परिणामस्वरूप, जब वैज्ञानिक बैक्टीरिया और सिपाही कोशिकाओं को एक साथ ट्यूब में डाल कर उनका अध्ययन करते थे, तो कुछ भी नहीं होता था. सबको यकीन था कि जरूर ऐसी कुछ कोशिकाएं शरीर मे हैं जिनका काम इन सिपाहियों को बाहरी तत्व से आक्रमण का संदेश देना है.

1973 में स्टीनमैन ने उन कोशिकाओं को ढूंढ निकाला. जैसा कि क्रांतिकारी वैज्ञानिक ख्यालों के साथ अकसर होता है, उनकी खोज को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया और अगले कई वर्षों तक वह वैज्ञानिक दुनिया मे सबको अपनी खोज की सच्चाई और उसका महत्त्व बताने मे लगे रहे.

मगर इससे यह भी हुआ कि खोज के लगभग 10 साल तक स्टीनमैन के अलावा दुनिया में लगभग कोई भी उन कोशिकाओं पर काम नहीं कर रहा था. वैज्ञानिक खोज की दौड़ में इतने समय तक अकेले काम करना एक बहुत बड़ा फायदा होता है.

विज्ञान मे नया कुछ खोजने का सौभाग्य जब प्राप्त होता है, तो उसका नाम रखने का मौका भी मिलता है. स्टीनमैन के सामने भी यह मौका आया- पहले कुछ ख्याल आया की नई कोशिकाओं का नाम अपनी पत्नी क्लोडिआ के नाम पर रखें. स्टीनमैन उनसे बहुत प्रेम करते थे और कहते हैं पत्नी के साथ नाचना उनका सबसे प्रिय काम था. लेकिन बाद में उन्होंने इन कोशिकाओं की एक बहुत विशेष बात पर उनका नाम आधारित किया – देखने मे यह कोशिकाएं पेड़ जैसी दिखती थीं. यह बहुत हैरानी वाली बात थी, इसलिए स्टीनमैन ने इन कोशिकाओं का नाम ‘डेनड्रिट’ रखा. उन्होंने यह नाम यूनानी भाषा में पेड़ के लिए जो शब्द होता है (डेंड्रॉन), वहां से लिया.

इन कोशिकाओं पर काम करना बहुत कठिन होता है- इनका अध्ययन करने के लिए पहले शरीर से इन्हें निकाल शरीर की बाकी सब कोशिकाओं से अलग करना होता है. ऐसा करना ही प्रयोगशाला में कुछ सालों की कड़ी मेहनत है. शुरुआती काम सब चूहों की कोशिकाओं पर हुआ.

उसके बाद स्टीनमैन और उनके साथियों ने यह सिद्ध किया कि शरीर में लड़ने वाली कोशिकाओं को बाहरी तत्व (बैक्टीरिया, वायरस) की मौजूदगी की सूचना यही डेनड्रिट कोशिकाएं देती है. इतना करना विज्ञान और मानव शरीर के बारे में बहुत बड़ी जानकारी थी, और यह सुनिश्चित करती थीं कि उनका नाम विज्ञान में अमर रहेगा.

पर स्टीनमैन इससे एक कदम और आगे गए. 1980 के दशक में उन्होंने यह भी दिखाया कि शरीर बाहरी तत्वों पर आक्रमण करने से पहले बहुत एहतियात बरतता है. असल में जब बाहरी तत्व और शरीर के सिपाहियों के बीच लड़ाई होती है, तो शरीर की बाकी कोशिकाओं को क्षति पहुंचती है.

इससे बचने के लिए शरीर सिपाहियों को लड़ने का आदेश देने से पहले ये बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहता है कि बाहरी तत्व हानिकारक है. ऐसा सुनिश्चित करने मे जो कोशिकाएं परम भूमिका निभाती हैं, वो भी स्टीनमैन की डेनड्रिट कोशिकाएं ही थीं.

उनकी खोजों से बीमारियों से लड़ने की नई पद्धतियों के रास्ते खुल गए और दुनिया भर में हजारों वैज्ञानिक आज उन्ही रास्तों पर काम करते हैं. बदकिस्मती से 2007 में स्टीनमैन को कैंसर हो गया. रोग काफी विकसित था और उस समय की प्रणालियों के अनुसार उन्हें केवल पांच प्रतिशत चांस दिया गया कि वह एक साल तक जीवित रहेंगे. पर स्टीनमैन हार मानने वालों मे नहीं थे. बीमारी की खबर सुन कर अपनी खोज और उससे खुली इलाज की संभावनाओं पर काम करने में दोगुनी ताकत और जोश से जुट गए.

इस सफर में उनका साथ दुनिया भर में फैले उनके साथ काम करे वैज्ञानिकों ने दिया (इनमे से कई उनके भूतपूर्व विद्यार्थी थे). सब संभावित इलाज के एक-एक पहलू पर जांच कर स्टीनमैन को सूचित कर रहे थे. नतीजा यह हुआ की एक समय पर स्टीनमैन अपने आप पर आठ अलग किस्म की प्रयोगात्मक चिकित्सा प्रणालियां लागू कर रहे थे.

ऐसा करने के लिए उन्हें सरकारी अनुमति चाहिए थी और सरकार ने भी इस कहानी मे अपना किरदार बखूबी निभाया- उन्हें खो देने के डर से, अपने शरीर पर परीक्षण करने की अनुमति जल्द से जल्द दी.

सितंबर 2011 के अंत में, स्टीनमैन हॉस्पिटल में भर्ती थे और उनके बचने की संभावना बहुत कम लग रही थी. ऐसे में उन्होंने मजाक में अपने परिवार से कहा, ‘मुझे कुछ और दिन जीवित रहना ही पड़ेगा. वो मरने पर पुरस्कार नहीं देते.’ ‘वो’ नोबेल पुरस्कार चुनने वाली समिति थी और वो जानते थे कि पुरस्कार की घोषणा कुछ ही दिन में होने ही वाली है.

पर वो अपना सपना सच होते नहीं देख पाए और 30 सितंबर को उनका निधन हो गया. लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके भाग्य में कुछ और लिखा था. उधर जब नोबेल पुरस्कार की समिति विजेताओं का चयन कर रही थी तो वो इस बात से अंजान थे कि घोषणा से पहले स्टीनमैन का निधन हो गया. परिणामस्वरूप 3 अक्टूबर को स्टीनमैन की पत्नी ने स्टीनमैन के फोन पर ईमेल आने की सूचना देखी. उन्होंने ईमेल पढ़ा तो पाया कि उनके पति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था.

उधर, घोषणा के एक घंटे बाद समिति को पता चला कि स्टीनमैन तीन दिन पहले ही चल बसे थे. समिति ने एक मीटिंग बुलाई और इस असाधारण घटना पर विचार करने का सोचा. पर इस कहानी का अंत सुखद हुआ. समिति ने अपना निर्णय सुनाया कि स्टीनमैन अपना पुरस्कार अपने पास रखेंगे. इस तरह 100 साल से भी अधिक के इतिहास में स्टीनमैन अकेले विजेता रहे हैं जिन्हे ये मालूम ही नहीं हुआ कि वह इस सम्मान से पुरस्कृत हुए हैं.

जैसा कि मैने कहा, नोबेल पुरस्कार तीन से अधिक लोगों को नहीं मिलता – 2011 में भी स्टीमैन ने ये पुरस्कार दो और वैज्ञानिकों के साथ बांटा – ब्रूस ए. ब्यूल्टर, जूल्स ए. हाफमैन. इन दोनों ने भी अपने जीवन भर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली समझने पर काम किया था. पर इनका पहलू और महत्त्व स्टीनमैन के काम से बिलकुल अलग था.

ब्यूल्टर और हाफमैन के काम की दिशा में ही काम करने वाले एक और वैज्ञानिक मेड़जितोव उस साल बहुत नाराज हुए क्योंकि उन्हें ब्यूल्टर और हाफमैन के साथ पुरस्कृत नहीं किया गया.

मेड़जितोव जानते थे कि एक ही दिशा में काम करने पर दोबारा नोबेल नहीं दिया जाएगा, इसलिए 2011 में उनका सपना अधूरा रह गया. कहते हैं कि मेड़जितोव आज भी ऐसे किसी वैज्ञानिक सम्मलेन में नहीं जाते जहां ब्यूल्टर और हाफमैन को आमंत्रित किया गया हो. लेकिन उन तीनों की वो कहानी मैं किसी और दिन सुनाऊंगा.

फिलहाल आने वाले हफ्तों में देखते हैं कि इस साल ये प्रतिष्ठित पुरस्कार किस को और किस काम के लिए मिलते हैं.

(लेखक आईआईटी बॉम्बे में एसोसिएट प्रोफेसर हैं.)