आंकड़े मोदी सरकार की नाकामी बयान कर रहे हैं. जनता के पास ‘विकास पुरुष’ के प्रति आस्था के अलावा और कुछ नहीं है.

भारत में सार्वजनिक याददाश्त बेहद कमजोर है. फिर भी यह भूलना मुश्किल है कि नरेंद्र मोदी 2014 में विकास के मुद्दे पर सत्ता में आये थे, जिसे ‘सबका साथ, सबका विकास’ का नारा सटीक तरीके से बयान करता था.

यह अपने आप में कोई अनोखा विचार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी रणनीतियों के सहारे वोटरों को जीतने की कोशिशें हुई हैं- जो कभी सफल हुई (‘गरीबी हटाओ), तो कभी असफल (‘इंडिया शाइनिंग’).

मोदी के सत्ता में आने के तीन साल के बाद यह वक्त है कि हम उनके कामों का जायजा लें. ‘सबका साथ,सबका विकास’ को स्पष्ट करे हुए मोदी ने 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने का वादा किया था.

यह एक महत्वपूर्ण वादा था, क्योंकि आज भी देश के 47 फीसदी कामगार कृषि क्षेत्र में काम करते हैं. लेकिन, मोदी के सत्ता संभालने के बाद पिछले तीन वर्षों में कृषि जीडीपी की विकास दर 1.7 फीसदी रही है, जो कि यूपीए के दूसरे कार्यकाल के आखिरी तीन साल के 3.6 फीसदी के आधे से भी कम है.

इस गिरावट का बड़ा कारण कारण 2014 और 2015 में लगातार सूखा पड़ना है, इसलिए प्रधानमंत्री को इसका दोष देना सही नहीं होगा.

लेकिन, कृषि क्षेत्र के लगातार बढ़ रहे संकट पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया किसी पहेली की तरह है. उनकी नीतियां फसल बीमा प्रीमियम को साझा करने और भाजपा शासित राज्य सरकारों को फसली ऋण माफ करने का निर्देश देने (उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश) से आगे नहीं बढ़ पाई हैं.

लेकिन, इन दोनों नीतियों का फायदा केवल वे किसान ही उठा सकते हैं जिनके पास अपनी जमीन है. इस तरह ये कृषि क्षेत्र में काम कर रहे सबसे कमजोर तबके, खासकर कृषि मजदूरों की को नजरअंदाज करने वाली नीतियां हैं.

जीविका समाप्त होने की स्थिति में सबसे पहले कृषि मजदूर ही गरीबी का शिकार होते हैं.

दूसरी तरफ, सूखे वाले वर्षों में कृषि मजदूरों को (समावेशी विकास के लिए) राहत पहुंचाने और ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त गैर-कृषि रोज़गार पैदा करने का सबसे विश्वसनीय तरीका मनरेगा के तहत ज्यादा धन का आवंटन करना है.

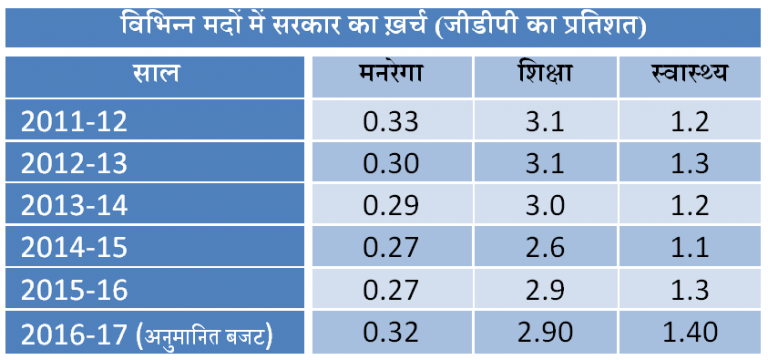

जैसा कि चित्र-1 के आंकड़ों से पता चलता है, सरकार ने 2014 और 2015 में मनरेगा के लिए आवंटित धनराशि (जीडीपी के प्रतिशत में) ठीक पहले के वर्षों की तुलना में बढ़ाने की जगह घटा दी. कहीं जाकर 2016 में (रिवाइज्ड एस्टीमेट्स) मनरेगा के लिए आवंटन पुराने स्तर पर लौट पाया.

कई राज्यों (असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) में मनरेगा के तहत मजदूरी में महज एक रुपये की वृद्धि की गई, जिसे भद्दा मजाक ही कहा जा सकता है.

केंद्र द्वारा 2017-18 के लिए मनरेगा मजदूरी में औसतन सिर्फ 2.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि की गई. यह मनरेगा के इतिहास में सबसे कम है. इस तथ्य को मनरेगा के लिए आवंटन कम करने की सरकार की इच्छा के साथ जोड़ कर देखा जा सकता है.

दूसरा सबसे बड़ा वादा रोज़गार निर्माण का था. इसी के नाम पर ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किलिंग इंडिया’, ‘स्टैंड अप इंडिया’ जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए.

हमें देखना होगा कि ये सफल होते हैं या नहीं. बदकिस्मती से भारत में सभी क्षेत्रों को शामिल करनेवाले रोज़गार के आंकड़े अनियमित हैं और पांच साल में एक बार आते हैं.

वैसे, सरकार ने 2008 से अधिक श्रम-गहन और निर्यात-प्रधान आठ चुनिंदा क्षेत्रों के लिए एक तिमाही रोज़गार सर्वेक्षण शुरू किया था.

व्यापक एवं नियमित सर्वेक्षणों के अभाव में गैर-कृषि क्षेत्र में रोज़गार निर्माण (जिसके श्रम-गहन क्षेत्रों में होने की ज्यादा संभावना है) और विश्व बाजार की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता (जिस पर ‘मेक इन इंडिया’ की सफलता निर्भर है) का पता लगाने के लिहाज से ये क्षेत्र उपयोगी माने जा सकते हैं.

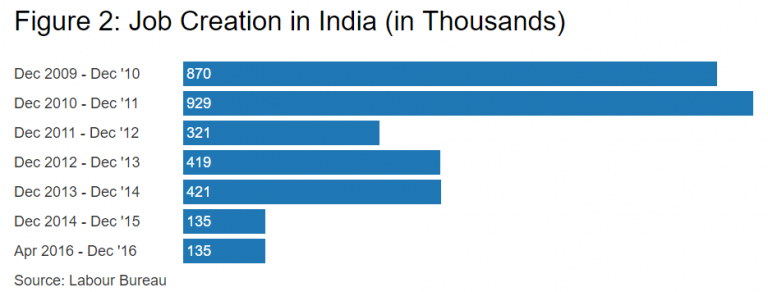

ऊपर दिया गया चित्र-2 बताता है कि जहां 2011-12 से 2012-13 में 740 हजार नई नौकरियों का निर्माण हुआ, वहीं 2014-15 से (अप्रैल-दिसंबर) 2016 की अवधि में यह घटकर 270 हजार रह गया.

अगर बाद की अवधि की तुलना 2009-10 से 2010-11 तक के दो वर्षों के आंकड़े से करें, जब 1,799 हजार नई नौकरियां बनीं, तो रोज़गार निर्माण मे गिरावट और भी ज्यादा तेज दिखाई देती है.

हम अपनी बहस को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दिसंबर 2015 के बाद इस सर्वेक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया. दिसंबर, 2015 तक इसमें छह विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और दो सेवा क्षेत्रों को शामिल किया जाता था.

अप्रैल, 2016 से इस सर्वेक्षण में दो सेवा क्षेत्रों के साथ पूरे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को शामिल कर लिया गया. इससे भले आंकड़ों की ठोस तुलना में थोड़ी दिक्कत आए, मगर चूंकि अप्रैल 2016 से छह की जगह पूरे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के आंकड़ों को शामिल कर लिया गया है, इसलिए रोज़गार निर्माण में कमी का निष्कर्ष और मजबूत हो जाता है.

सरकारी अर्थशास्त्री यह दावा कर सकते हैं कि ये तिमाही रोजगार सर्वेक्षण वास्तविक तस्वीर पेश नहीं करता, क्योंकि रोजगार निर्माण में अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, जिनमें से ज्यादातर खुद को ‘स्व-रोजगार’ प्राप्त बताते हैं.

लेकिन यह बात ध्यान मे रखी जानी चाहिए कि ठोस आंकड़ों की गैरहाजिरी में ऐसे दावे निराधार हैं और अटकलबाजी के सिवा कुछ नहीं हैं.

आगे बढ़ें तो भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल (कौशल राजधानी) बनाने का प्रधानमंत्री का सपना, जिससे पर्याप्त मात्रा में नौकरियों का निर्माण भी होना था, पस्त होता दिख रहा है.

हाल ही में आई एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि 2015-16 में कौशल प्रदान करने के लिहाज से ‘कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सिर्फ 58 फीसदी लक्ष्य हासिल कर सका. जबकि बाकी सारे मंत्रालय मिलकर लक्ष्य का सिर्फ 42 प्रतिशत ही हासिल कर सके.

रिपोर्ट में देश में ‘योग्य प्रशिक्षकों की भारी कमी’ को लेकर चिंता जताई गई और यह सिफ़ारिश की गई कि ‘संख्या के पीछे भागने की जगह इस योजना के स्वरूप में बदलाव लाते हुए प्रशिक्षण की क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने और युवाओं को रोज़गार मुहैया कराने के दोहरे लक्ष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए.’

यह टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब हम युवाओं की नौकरी पाने की क्षमता बढ़ाने के मामले में स्किल प्रोग्राम की उपयोगिता की जांच करें.

रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 में नामांकन कराने वाले 4,47,350 छात्रों मे से सिर्फ 873 को ही विभिन्न ट्रेडों में नौकरियां मिल सकीं. यानी सिर्फ 0.19 फीसदी छात्र ही नौकरी पा सके.

स्किल हासिल कर रहे छात्रों का नौकरी लायक न होना, गंभीर चिंता का विषय है. इस बात की तस्दीक एक दूसरे रिपोर्ट भी करती है, जिसमें कहा गया है कि स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग पाने वाले सिर्फ 12 फीसदी छात्र ही नौकरी पा सके. इन आंकड़ों से यह लगता है कि स्किल इंडिया से बड़े पैमाने पर रोजगार निर्माण का दावा झूठा था.

यह जानने के लिए कि सरकार ‘सबका विकास’ करने के मोर्चे पर क्या कर रही है, हम स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए किए गए आवंटन को मानक संकेतक मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मानव विकास सूचकांक में भी शामिल हैं.

ऐसा मानने की एक वजह यह भी है कि हमारे जैसे समाजों में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता शिक्षा ही है. लेकिन भारत में उच्च शिक्षा हासिल करने पर आने वाला खर्च लगातार आम लोगों की जेब से बाहर होता जा रहा है.

निजी विश्वविद्यालयों की बढ़ती संख्या, जो वर्तमान में देश के कुल विश्वविद्यालयों का 33 प्रतिशत हैं, इसका कारण है. हकीकत यह भी है कि आईआईटी में की गई फीस वृद्धि के बाद गरीब घर के बच्चों का इसमें पढ़ पाना करीब-करीब नामुमकिन हो गया है.

इसी तरह बेहद खर्चीले स्वास्थ्य सुविधाओं के दौर में जब मध्यवर्ग तक की जीवनभर की कमाई इसमें स्वाहा हो जाती है, इन दोनों क्षेत्रों में सरकारी खर्च का महत्व काफी अहम हो जाता है.

भारत में संसाधनों का बंटवारा बेहद असमान है. क्रेडिट सुइस की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल संपत्ति में 1 प्रतिशत/( 10 प्रतिशत) सबसे धनवान लोगों का हिस्सा 2015 में 53 प्रतिशत/(76.3 प्रतिशत) से बढ़कर 2016 में 58.4 प्रतिशत/ (80.7 प्रतिशत) हो गया.

इस असमानता को देखते हुए इन क्षेत्रों में सरकारी खर्च की अहमियत और बढ़ जाती है.

लेकिन, जैसा कि चित्र-1 के आंकड़े बताते हैं, जीडीपी के अनुपात में शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी खर्च 2014 के बाद लगातार कम होता गया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 2016 में सरकारी खर्च में बेहद नामालूम सी वृद्धि की गई है. (वैसे यह बजट अनुमान ही है, वास्तविक खर्च नहीं है).

ये आंकड़े ‘सबका विकास’ करने की सरकार की इच्छा पर सवालिया निशान लगाते हैं. विकास के अहम मोर्चों पर मोदी सरकार की विफलता काफी कुछ कहती है.

इससे हमें यह समझने की चाबी मिलती है कि आखिर कैसे हम मानव विकास से शुरू करके गोरक्षा (गायों को बचाने के लिए अलवर मे पहलू खान की हत्या), राष्ट्र गौरव की झूठी खोज (जिसके तहत लोगों को राष्ट्रगान के वक्त जबरदस्ती खड़ा किया जा रहा है और आदेश न मानने पर विकलांग व्यक्ति तक की पिटाई की जा रही है.), नैतिक ठेकेदारी (यूपी मे एंटी रोमियो स्क्वाड), अपने वैज्ञानिक/सांस्कृतिक इतिहास के मिथकीय गौरवगान (भगवान गणेश की सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी हुई थी) आदि तक पहुंचे हैं.

इन सारे मामलों में हम ऐसे किसी मानक संकेतक की खोज नहीं कर सके हैं, जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जा सके कि इनका परिणाम क्या होगा और इससे भी महत्वपूर्ण यह कि ये सब मानव विकास में किस तरह से सकारात्मक योगदान देते हैं (दरअसल ये सब मानव स्वतंत्रता की राह में बाधाएं हैं).

अंत में हमारे पास सिर्फ ‘विकास पुरुष’ के प्रति आस्था ही बचती है, और किसी लोकतंत्र के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है.

(अनामित्रा रॉयचौधरी जेएनयू में अर्थशास्त्र पढ़ाती हैं.)

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए क्लिक करें