जिस देश में यह कहावत हो कि ‘कोस-कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी’, वहां हिंदी बनाम तमिल या अन्य प्रांतीय भाषाओं का विवाद ही ग़लत है.

भाजपा के नेता यह सुनिश्चित करते हैं कि वो हर पखवाड़े मीडिया में चर्चा के लिए एक विवादित मुद्दा छेड़ दें या उनका कोई नेता विवादित बयान दे दें, जिससे असली मुद्दों से आम जनता का ध्यान हटे और वो आपस मे बंटी रहे. इस बार यह काम अमित शाह ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कहकर पूरा किया है.

जिस तरह से दादागिरी के साथ संघ की विचारधारा थोपने का काम भाजपा कर रही है, उस डर से विवाद और गहरा हो गया. वैसे फिलहाल के लिए अमित शाह ने स्पष्टीकरण देकर मामले को शांत कर दिया है.

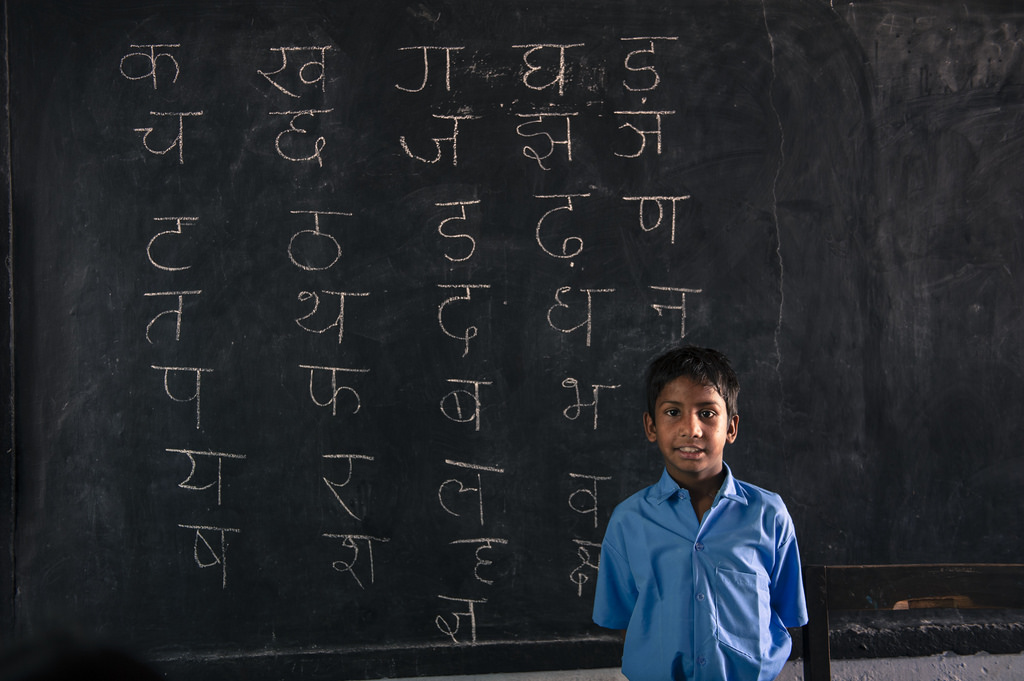

जिस देश में यह कहावत हो कि ‘कोस-कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी.’ यानी हर कोस (तीन किलोमीटर) पर पानी का स्वाद बदल जाता है और चार कोस पर बोली, उस देश में हिंदी बनाम तमिल या अन्य प्रांतीय भाषाओं का विवाद ही गलत है.

खैर अब यह विवाद उठ ही गया और जैसा हमेशा होता है, मुख्यधारा की मीडिया ने उसे हिंदी बनाम दक्षिण भारतीय भाषा बना दिया है, तब हम इस पूरे मुद्दे को एक अलग नजरिये से देखते हैं.

हर राज्य की अपनी बोलचाल की अनेक भाषाएं होती हैं, लेकिन वहां वरीयता एक मुख्य भाषा को मिलती है. उदाहरण के लिए- काउ बेल्ट के सभी राज्यों की भाषा सिर्फ हिंदी नहीं है. या यूं कहें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी कि वहां बोलचाल की अन्य भाषाएं हिंदी से ज्यादा चलन में हैं.

जैसे उत्तर प्रदेश में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, उर्दू बोली जाती है; बिहार में भोजपुरी, मगही, मैथिली. उसी तरह राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाती, शेखावटी. अगर आप छत्तीसगढ़ जाएंगे तो वहां छत्तीसगढ़ी भाषा को ही दर्जनों तरीके से बोला जाता है. मध्य प्रदेश में निमाड़ी, बुंदेलखंडी, बघेली. इसके अलावा आदिवासी बाहुल्य राज्यों में कोरकू, गोंडी, भीलाली, पावरी आदि अनेक आदिवासी भाषाएं बोली जाती हैं.

बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है. उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में आपस में सटे जिले बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा और खंडवा जिले में कोरकू भाषा को इतने अलग-अलग लहजे में बोला जाता है और उसमें इतने भिन्न-भिन्न शब्द हैं कि कोरकू आपस में भी एक दूसरे की भाषा को इतनी आसानी से नहीं समझ पाते हैं.

उसी तरह कुछ हद तक दुनिया की सारी भाषाओं के साथ होता है. एक ही भाषा को अलग-अलग जगह के लोग अलग-अलग लहजे में बोलते है, उसमें बोलचाल के अनेक स्थानीय शब्द भी जुड़ जाते हैं.

अगर आप किसी भी राज्य के सीमावर्ती इलाके के लोगों की भाषा देखेंगे, तो पाएंगे कि वे आसपास के दोनों राज्यों की भाषा के मिश्रित शब्दों को बोलते हैं. वे भाषा को उसके शुद्ध रूप में कभी बोल ही नहीं बोल पाते हैं.

अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि हिंदी सहित सभी प्रमुख भारतीय भाषा को शुद्ध रूप से बोलने वाला एक प्रबुद्ध वर्ग होता है. और जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर और श्रम करने वाले वर्ग से आते हैं, वे उसी भाषा को कुछ अलग तरह से बोलते हैं. उनकी भाषा में बोलचाल के अपने शब्द होते हैं और उनका व्याकरण पर कोई जोर नहीं होता.

आमतौर पर यह लोग शहर की गरीब बस्तियों और ग्रामीण अंचल के होते हैं. जैसे तमिलनाडु के चेन्नई शहर में ‘तमिल भाषाई’ ज्यादातर वहां के ऑटो वाले बोलते हैं. वैसा ही मुंबइया हिंदी के साथ हैं; यह दोनों ही भाषा तमिल और हिंदी फिल्मों में काफी आम है और लोग इसके दीवाने हैं.

यह श्रम करने वाले गरीब और ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति अपनी शिक्षा के दौरान सबसे पहले भाषा के लिखित स्वरूप से जूझते हैं. घर पर रोजमर्रा की बोलचाल में उस भाषा को बोलने का तरीका कुछ होता और पढ़ाई के दौरान लिखने का कुछ और. इसलिए वे लिखते समय व्याकरण की अनेक गलतियां करते हैं. यह प्रतिभाशाली छात्र भाषा के चक्कर में ही मात खा जाते हैं.

इस मामले में सबसे बुरा हाल तो आदिवासियों का होता है. एक तो आदिवासी अपने स्वभाव के अनुरूप अपनी भाषा के साथ भी बहुत मितव्ययी होते हैं. वे एक शब्द का कई तरह से उपयोग करते हैं और उनकी भाषा में सिर्फ प्रत्यक्ष अनुभव की चीजों के लिए शब्द होते हैं.

वहीं जिस राज्य की भाषा में वो पढ़ाई करते हैं, उसमें भाषा के विकास के साथ ही एक ही तरह के अर्थों के लिए अनेक शब्द होते हैं. बात यहीं नहीं रुकती, आदिवासी भाषा में लिंग नहीं होता है: जैसे ‘आलोक आई थी’ और ‘संगीता भी आई थी.’

इस विषय पर आगे बढ़ें, उसके पहले मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के जोड्यामू गांव के आदिवासी कार्यकर्ता मंगल सिंग (उम्र 55 साल) के साथ कई साल पहले हुई एक बातचीत आपके साथ साझा करना चाहता हूं.

उनका कहना था कि असल में शिक्षा हमें इस तरह से दी जाती है ताकि हम हमारी भाषा, खानपान, सोच, पहनावा और अपनी संस्कृति छोड़कर मुख्यधारा की सारी चीजें अपना लें.

उन्होंने अपना खुद का किस्सा बताया- जब वे गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ते थे, तब सिर्फ किसी तरह से शरीर के निचले हिस्से में कुछ पहनकर चले जाते थे; ऊपर शर्ट नहीं हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती थी. लेकिन जब मिडिल की पढ़ाई के लिए शाहपुर (तहसील मुख्यालय) आए, तो वहां जैसे-तैसे उन्होंने एक पैंट और शर्ट की व्यवस्था कर ली. लेकिन शिक्षक फिर भी यूनिफॉर्म के नाम पर उन्हें अक्सर क्लास के बाहर खड़ा कर देते.

एक साल तो उन्होंने जैसे-तैसे गुजारा, लेकिन फिर उन्हें लगा कि स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होना चाहिए? (यह 40 साल पुराना किस्सा है, तब गरीब बच्चों को स्कूल से यूनिफॉर्म नहीं मिलती थी)

उनकी भाषा की भी मजाक बनता था और उन्हें मेस में खाना भी आदिवासी तरीके का नहीं मिलता था. उन्होंने छठी कक्षा तक तो पढ़ाई किसी तरह से पूरी की, लेकिन उसके बाद तंग आकर पढ़ाई छोड़ दी. यह विचार उनके अकेले के थे, ऐसा नहीं है.

आज से लगभग 10-12 साल पहले की बात है. प्रसिद्ध शिक्षाविद अनिल सदगोपाल के साथ मध्य प्रदेश के जनसंगठन के समूह जन-संघर्ष मोर्चा से जुड़े प्रदेश भर के आदिवासी कार्यकर्ताओं की हरदा में बैठक बुलाई गई.

जब शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात हुई तो सबने एक स्वर में कहा- शिक्षित बच्चों का उनके समाज और उनकी समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं होता है. वे लोग समाज और गांव से कट जाते है और अपने ही समाज, उसकी भाषा, खानपान और पहनावे को हेय दृष्टि से देखते हैं, इसलिए ऐसी शिक्षा बंद कर देनी चाहिए.

हर भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती है, वो अनुभव के आधार पर ज्ञान सृजन का भंडार भी होती है. यह बात हम न सिर्फ हर भाषाओं की अपनी-अपनी कहावतों में देख सकते हैं, बल्कि उनके अपने अनोखे शब्दों में भी देख सकते हैं.

जैसे जंगल और आसपास के परिवेश को लेकर जो अनेक शब्द आदिवासी भाषा में हैं, वे हमारी भाषा में नहीं हैं. इसलिए आज सारी दुनिया में इस मुद्दे पर बहस हो रही है कि बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा में कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो दी जाए.

इसमें सबसे चर्चित उदाहरण प्रशांत महासागर में बसे एक छोटे से देश पापुआ न्यू गिनी का है. इसे 1975 में अंग्रेजों से संपूर्ण आजादी मिली. इसकी जनसंख्या मात्र 52 लाख है, लेकिन भाषा और संस्कृति की विविधता में यह हमसे कई गुना आगे है. वहां दुनिया की 6,000 भाषाओं का एक छठवां हिस्सा बोला जाता है.

इस देश ने तमाम आर्थिक संकटों के बावजूद 1990 के दशक में अपनी औपनिवेश काल की शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव किया और नर्सरी से दूसरी तक पांच साल की बुनियादी प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी की बजाय स्थानीय भाषाओं में देना शुरू किया.

आपको आश्चर्य होगा कि यहां लगभग 400 स्थानीय भाषाओं में यह प्राथमिक शिक्षा दी जाती है. इससे न सिर्फ लोगों में अपने बच्चों को स्कूल में भेजने का उत्साह पैदा हुआ और उनकी जो शिकायत थी कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाने पर उनके बच्चे घर लौटकर अपने समाज और काम के प्रति हेय दृष्टि से देखते हैं, वो भी दूर हुई.

क्योंकि स्कूलों में उनकी अपनी भाषा में उनकी अपनी संस्कृति, परिवेश और समुदाय की जरूरतों के बारे में बताया जाने लगा, इससे बच्चों के लिए पढ़ाई बोझ बनने की बजाय उसके प्रति उत्साह, कौतूहल, सक्रियता और उत्सुकता बढ़ी है, जो ज्ञान अर्जन करने की सबसे पहली सीढ़ी है.

आज हिंदी भाषी राज्यों में भी हिंदी माध्यम के स्कूल बंद होते जा रहे हैं और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने वाले स्कूल बढ़ते जा रहे हैं. यही हाल तमिलनाडु सहित हर राज्य का है. निजी स्कूल तो सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में ही शिक्षा देते हैं; इन स्कूलों से निकले बच्चे न तो अपनी भाषा में ढंग से लिख पाते हैं और न अंग्रेजी में ही. अपना सोचकर लिखने की इनकी क्षमता पनप ही नहीं पाती है.

हम प्रतिभा की बजाय भाषा के पीछे पड़े हैं. इस पर सोचने के लिए मैं कुछ आंकड़े यहां सिर्फ रख रहा हूं. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 71वें दौर के सर्वेक्षण (जनवरी से जून 2014) के अनुसार हमारे देश में मात्र 4.7 प्रतिशत लोग ही स्नातक और 1.4 प्रतिशत लोग ही स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं.

हमारे गांवों में तो आज भी आधी आबादी अनपढ़ जैसी है (35 प्रतिशत अशिक्षित और 23 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा तक) हमारे गांव के इन स्कूलों से पढ़कर निकले ठीक अपना पाठ भी पढ़ नहीं पाते हैं. वहीं हमारे देश में हमारी सिर्फ एक चौथाई आबादी ही 10वीं तक पढ़ाई कर पाती है.

अगर हम इन आंकड़ों को लिंग, धर्म, क्षेत्र, जाति आदि के आधार पर देखें तो हमें यह खाई और बढ़ती नज़र आएगी. अब समय आ गया है, जब हम भाषा के सवाल को हिंदी बनाम अनूसूचित भाषाएं या दक्षिण भारतीय भाषाओं भर का मुद्दा न बनाएं.

साथ ही हम इस बात को भी समझें कि न सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के चलते बल्कि गिनी-चुनी भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने के चलते हम हर साल करोड़ों प्रतिभाओं का गला घोंट रहे हैं.

साथ ही शिक्षा के माध्यम के रूप में उस स्थानीय भाषा को विकास का जो अवसर मिलता और उस भाषा में छिपे ज्ञान से व्यापक समाज को जो सीखने को मिलता, वे सारे अवसर हम खो रहे हैं.

अगर हम पापुआ न्यू गिनी से कुछ सबक और भारत में भी हर क्षेत्र की अपनी-अपनी भाषा में शिक्षा देना शुरू करें तो शायद भाषा का यह विवाद सार्थक होगा. वरना भाषा की इस लड़ाई में कौशल दब जाएगा और सैकड़ों भारतीय भाषाएं धीरे-धीरे मर जाएंगी और उसके साथ उसमें छिपा ज्ञान और संस्कृति भी.

(लेखक समाजवादी जन परिषद के कार्यकर्ता हैं.)