‘कभी-कभी मुझे लगता है कि मौलिकता जो है उसमें बहुत बड़ा हाथ भूलने का भी होता है. अगर बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी तो कहीं न कहीं वो शोर की तरह होंगी, और जब आप भूल जायेंगे तो कहीं न कहीं मौलिकता आपकी बची रह जायेगी. लेकिन भूलना या याद न होना भी एक तरह से कमज़ोरी ही है.’

– शाश्वत गोपाल

अचल मिश्रा मेरे प्रिय समकालीन भारतीय फिल्मकारों में से एक हैं, इसे कहने में मुझे कभी संकोच नहीं रहा. उनकी बहुप्रशंसित डेब्यू फिल्म ‘गामक घर’ ने जिस क़िस्म की इमेज़री और नॉस्टेल्जिया को सिनेमा के पर्दे पर रचा उसके मोह में, उसकी गिरफ़्त में कोई भी प्रवासी इंसान बहुत आसानी से आ सकता है. उस फिल्म में, उसके हर ठहरे हुए फ़्रेम में सादा का, रोज़मर्रा का सौन्दर्य था. सिनेमा के पर्दे पर बहुत समय बाद उत्तर भारतीय देहात की मंथर गति से उतरती दोपहरें बाकायदा घटती हुई दिख रही थीं. वो सब कुछ था जिसका अभाव शहर की आपाधापी में जूझता हुआ, निरन्तर ख़र्च होता हुआ व्यक्ति आज महसूस करता है. और फिर वो सब आपकी आंखों के सामने किरच-किरच कर बिखरता चला जाता है.

आप चाहें तो एक धागा आपको अचल की पहली फिल्म ‘गामक घर’ से विनोद कुमार शुक्ल के साहित्य तक भी आता हुआ दीख जाएगा. वो ‘घर’ में हमारे होने की स्मृति की तलाश है या हमारे होने में ‘घर’ के बीत जाने की स्मृति को पाना है. ऐसे में लगता है कि ‘हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते’ की तर्ज़ पर अचल के विज़ुअल का शुक्ल जी के साहित्य से मिलन कहीं पहले ही लिख दिया गया था.

लेकिन मेरी नज़र में अचल की खूबी सिर्फ़ यहां नहीं है.

अचल की एक फिल्मकार के बतौर असल खूबी इस बात में है कि वे अपनी दूसरी फिल्म ‘धुईं’ के साथ इसी कथित ‘गांव-घर’ के नॉस्टेल्जिया को बहुत ही सहजता के साथ भंग करने से पीछे नहीं हटते. शहर में बैठे, अपने पीछे छूट गए ‘गांव-जवार’ के मोह में तड़पते नौजवान के भावुक नज़रिए के सामने पीछे छूट गए लोगों की, अप्रासंगिक बना दिये गए नौजवान की यथार्थ पीड़ा को रखना. एक तरह से कह सकते हैं कि वे अपनी दूसरी फिल्म में अपनी ही पहली फिल्म की आलोचना खुद रचते हैं.

अचल मिश्रा से दो पीढ़ी पहले के फिल्मकारों में कुछ-कुछ यही काम दिबाकर बनर्जी ने किया था. दिबाकर की दूसरी फिल्म ‘ओये लक्की! लक्की ओये!’ परिवार नामक संस्था, आपसी रिश्ते, दोस्ती, प्रेम, वफ़ादारी जैसी उन तमाम पवित्र मानी गई चीज़ों पर एक मर्मांतक तीख़ी नज़र डालती थी जिन्हें उनकी ही डेब्यू फिल्म ‘खोसला का घोंसला’ ने काफ़ी हद तक सेलेब्रेट किया था. इसीलिए, इसे समझना मुश्किल नहीं कि अचल की दूसरी फिल्म ‘धुईं‘, उनकी पहली फिल्म ‘गामक घर’ जैसी बहुप्रशंसित और चाही गई क्यों नहीं बन पाई. ‘धुईं’ का नॉस्टेल्जिया क्रिटिकल है, असहज करता है, मुश्किल सवाल पूछता है. ‘गामक घर’ अगर डुबोती है, सम्मोहन में डालती है तो ‘धुईं’ मोहभंग है, विरेचन है.

‘चार फूल हैं और दुनिया है’ मैंने पहली बार 2024 के धर्मशाला फिल्म फ़ेस्टिवल में एक सर्द सुबह की स्क्रीनिंग में देखी. जैसा फिल्म समारोहों में अक्सर होता है, समांतर चलती फिल्म स्क्रीनिंग्स के बीच आपको चुनना होता है कि आप क्या देखना चाहते हैं और ऐसे में बहुत कुछ देखना चाहा गया आपको छोड़ना भी पड़ता है. पर तीन शॉर्ट फिल्मों के उस पैकेज में सबसे आखिरी, ख़ास अचल की फिल्म को देखने के लिए उस सुबह जो भीड़ झील किनारे बसे तिब्बती स्कूल के बास्केटबॉल मैदान में तैयार उस मेकशिफ़्ट थियेटर में इकट्ठा हुई थी, उसे देखकर मैं अन्दाज़ा लगा पा रहा था कि भारतीय स्वतंत्र सिनेमा के दायरों और फिल्म फ़ेस्टिवल सर्किट में अचल का क्या और कैसा जलवा है.

उम्र के तीसरे दशक में ही इस प्रतिष्ठा तक पहुंचना अचल की रचनात्मकता का बड़ा सम्मान है. पहचानना मुश्किल नहीं था कि उस दिन वो भीड़ विनोद कुमार शुक्ल के लिए कम, अचल के लिए ज़्यादा थी. यह विनोद जी को इस वर्ष के पूर्वार्ध में ज्ञानपीठ मिलने से कुछ पहले की बात है. स्वतंत्र हिन्दुस्तानी सिनेमा के छोटे से दायरे में हमारे लिए अचल स्टार यंग फिल्ममेकर हैं और ऐसा मानने वाला मैं अकेला नहीं बहुत सारे हैं, ये उस सुबह मुझे अहसास हुआ. तब से लेकर अब तक विनोद जी के लिखे को चाहनेवालों के बीच फिल्म ने अपनी जगह बनाई है और इस बहाने हिन्दी साहित्य की दुनिया भी अचल के काम से कुछ परिचित हुई है, यह एक सुखद बदलाव है.

‘चार फूल हैं और दुनिया है’ कई मायनों में निष्कपट संभावनाओं की और अंतत: उन तक नहीं पहुंच पाने के अफ़सोस और उस अफ़सोस में जीवन की संतुष्टि तलाश लेने की फिल्म है.

§

यह फिल्म देखते हुए दो विपरीत विचार मेरे मन में आते रहे. पहला तो शुद्ध प्रेम से उपजा विचार था.

पहली बार फिल्म देखते हुए मुझे उस पर इतना लाड़ आया कि उसे शब्दों में बाँध पाना मुश्किल है. पहली ही बार में इस फिल्म की निर्द्वंद्व सरलता आपको अपने सिरहाने बिठा लेती है. मेरे जैसे हिन्दी साहित्य के पुराने और पेशेवर पाठक के मन में अचानक एक लालसा जागती है कि काश मेरे प्यारे कुछ दूसरे हिन्दी लेखकों पर भी ऐसी ही सरल सी फिल्म कोई अचल कहीं से आकर बना दे तो कितना अच्छा हो. फिल्म, जिसे देखकर लगे कि अपने प्रिय लेखक के साथ मैंने भी एक दोपहर बिताई. क्या यही अपने आप में एक पुण्य का काम नहीं?

फिल्म, जिसे देखकर ऐसा लगे कि जो हिन्दी साहित्य की दुनिया अब तक मेरे निज और आत्मीय का हिस्सा थी उसमें मैंने अपने गैर-हिन्दी दोस्तों को साथ आकर कुछ वक्त बिताने का एक स्नेह निमंत्रण दिया है. मन हुआ कि अचल को शुक्रिया कहूं, कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फिल्म लायक माना और उसे यहां तक पहुंचाया.

दूसरा विचार जो थोड़ा रुककर आया, कुछ आलोचनात्मक था. प्रश्न है कि एक ऐसे समकालीन दौर में जहां हमारा भारतीय दस्तावेज़ी सिनेमा एक गज़ब की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, अपनी तमाम सदाशयता के बावजूद क्या यह फिल्म उनके मध्य बराबरी पर खड़ी रह पाती है? ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि भारतीय दस्तावेज़ी सिनेमा के लिए बीते दस-बारह साल विलक्षण रहे हैं.

फिल्मकारों की एक समूची नई पीढ़ी जिसमें शौनक सेन, नकुल सिंह साहनी, विनय शुक्ला और खुशबू रांका या रिंटू थॉमस और सुश्मित घोष जैसे फिल्मकार शामिल हैं, इन्होंने नॉन-फ़िक्शन माध्यम में भी एक विस्तृत सिनेभाषा अब व्यवस्थित रूप से तैयार कर ली है. इस प्रक्रिया में ये फिल्मकार महीनों से लेकर सालों तक किसी एक किरदार या कुछ किरदारों के साथ बिताते हैं. उसके बाद उस दौरान शूट हुए हज़ारों घंटे के लाइव रफ़ फ़ुटेज में से निकालकर अपनी दस्तावेज़ी फिल्म की कथा बुनते हैं. ऐसी ही फिल्मों के लिए कहा जाता है कि ये फिल्में असल में सम्पादन की मेज़ पर लिखी जाती हैं.

हालांकि इन फिल्मों को देखकर देखकर यह पता नहीं लगता, लेकिन ऐसी फिल्मों में शूट के शुरुआती दिनों का फ़ुटेज किरदारों की आरंभिक सचेतनता के चलते आमतौर पर अंतिम कट तक नहीं पहुंचता. अचल की फ़िल्म को लेकर सवाल यह है कि ऐसी गहराई लिए बन रही दस्तावेज़ी फिल्मों के बीच उनकी फ़िल्म जो सिर्फ़ दो दिन की शूटिंग में सिमट जाती है, क्या यह प्रयोग कुछ कमतर नहीं लगता?

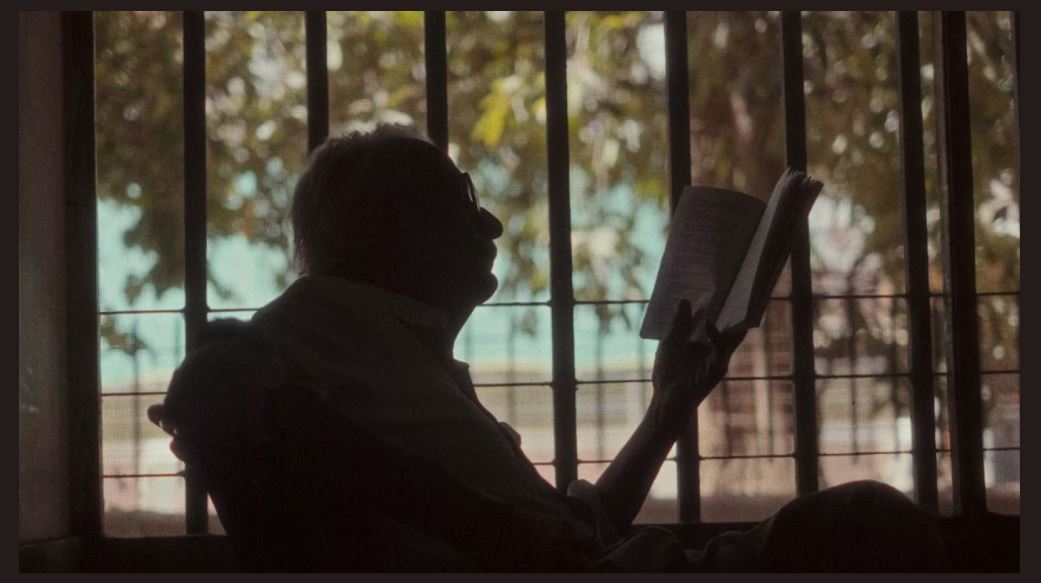

‘चार फूल हैं और दुनिया है’ देखते हुए अक्सर मुझे महसूस होता रहा कि विनोद जी कैमरे के सामने अभी सहज नहीं हुए हैं. उनकी कैमरे से और उससे भी ज़्यादा सामने बैठकर सवाल पूछ रहे व्यक्ति से जो शुरुआती परिचय की हिचक है, जो आमतौर पर दूसरी दस्तावेज़ी फिल्मों में लंबी शूटिंग और लगातार साथ रहने के बाद टूटती है, वो अभी टूटी नहीं है. इसी के चलते यह फिल्म इस मायने में अपनी समकालीन उन उम्दा दस्तावेज़ी फिल्मों जैसे विनय शुक्ला की ‘व्हाइल वी वॉच्ड’ या सर्वनिक कौर की ‘अगेंस्ट द टाइड’ या किंशुक सुरजन की ‘मार्चिंग अगेंस्ट दि डार्क’ से बहुत अलग है जिनमें कैमरा इतने लंबे वक्त तक किरदार के साथ रहता है कि अंतत: किरदार उसे नोटिस करना बंद कर देता है.

पर यहां वो कोशिश भी नहीं है और इसे अचल की शक्ति माना जाना चाहिए कि उन्होंने इस तथ्य को कहीं भी छिपाया नहीं कि यह फिल्म कुल दो दिनों की मुलाकात का नतीजा है. इस मायने में इसे एक ‘स्लाइस-ऑफ़ लाइफ़’ शॉर्ट स्टोरी की तरह पढ़ सकते हैं. यह सायास चयन लगता है कि अचल ने इस फिल्म की लंबाई 60 मिनट से ज़रा कम रखी है. संभवत: वह भी इसे फ़ीचर श्रेणी में इन दूसरी समकालीन दस्तावेज़ी फिल्मों के समकक्ष नहीं रखना चाहते. वे इसे शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में ही रखना चाहते हैं, जहां फॉर्मेट से प्रयोग की गुंजाइश आज भी ज़्यादा है. इसलिए भी इस फिल्म की दूसरी फ़ीचर नॉन-फ़िक्शन फिल्मों से सीधी तुलना वाजिब नहीं होगी.

§

एक तीसरा विचार भी था. पर इसे लिखने से पहले मुझे खुद से यह मुश्किल सवाल पूछना पड़ा कि कहीं यह टिप्पणी फिल्म में देखे कथ्य और कहन पर कम और देखने से पहले की मेरी उम्मीद की ओर तो ज़्यादा नहीं झुक रही है? तो, कुछ हिचक के साथ इस तर्कशृंखला को लिख रहा हूं.

असल में मुझे फिल्म देखते हुए यह लगता रहा कि शूट पूरा होने के बाद अचल के पास एक नहीं दो किस्म की फिल्में थीं, जिनमें से वह कोई एक फिल्म ही कहना चुन सकते थे.

इनमें पहली फिल्म का कथानक कुछ ऐसा था जिसमें एक युवा लेखक अपने प्रिय और आदर्श बुजुर्ग लेखक से मिलने, उनके साथ चंद दिन बिताने के लिए जा रहा है. यह युवा फिल्म में मानव कौल हैं. उस युवा के नज़रिए से ही हम सम्मानित लेखक को देखते, उसके ज़रिये फिल्म में प्रवेश करते. मुझे फिल्म का यह ढाँचा सामने रखते हुए यादगार अमेरिकन वृत्तचित्र ‘सर्चिंग फ़ॉर शुगरमैन’ की और साथ ही इस्माईल मर्चेंट की अनीता देसाई के उपन्यास पर निर्मित, दुर्लभ सच्चाई और आत्महंता आस्था से भरी फिल्म ‘इन कस्टडी/मुहाफ़िज़’ की याद आ रही है. फिल्म में अगर यह ढाँचा होता तो फिल्म शायद थोड़ी ज़्यादा नाटकीय होती और कथ्य की इस इमारत में कथातत्व कुछ ज़्यादा होता. इस फिल्म में कहानी के दो प्रॉटेगनिस्ट होते और हम एक नहीं, दो किरदारों के ज़रिये इस दो दिनी दिनचर्या को घटता हुआ देखते. आपसी बातचीत का लेन-देन भले कुछ हद तक ऐसा ही होता लेकिन उसमें एक बराबरी का वज़न दोनों ओर दिखता, क्योंकि तब हमारी दिलचस्पी दोनों किरदारों में होती और इस दौरान इन दोनों किरदारों की निजी अंतस्तल की यात्राएँ हमारी दिलचस्पी का केन्द्र बनतीं.

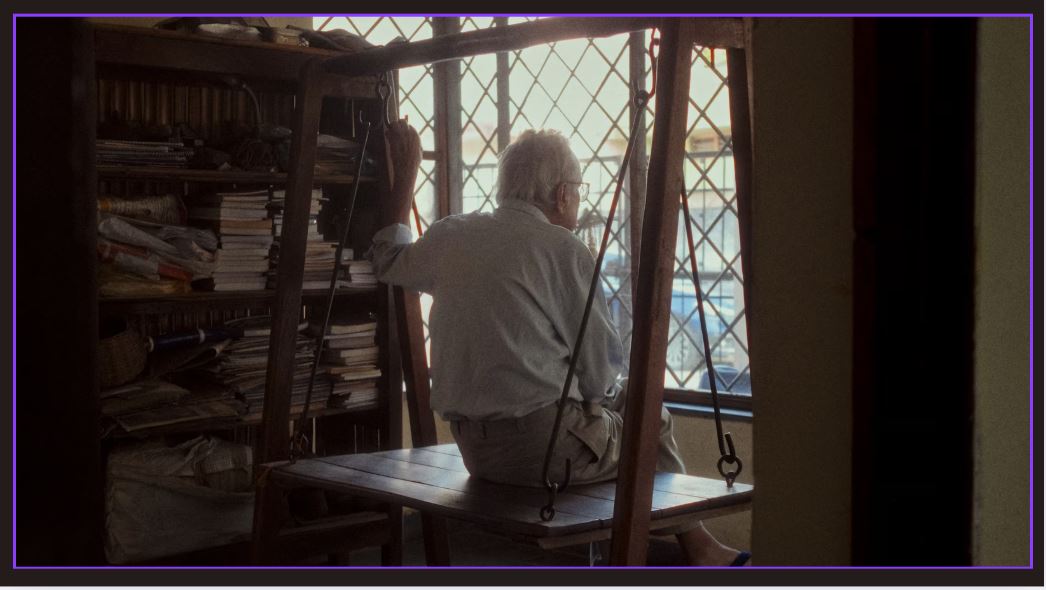

दूसरी फिल्म कुछ ऐसी है जिसमें एक बुजुर्ग हिन्दी लेखक और उसके परिवेश पर ही पूरा फ़ोकस है. उसकी ज़िन्दगी, उसके आस-पड़ोस और उसके निज से संबंधित चंद किरदारों के ज़रिये उसकी दुनिया को करीब से जानने की कोशिश है. यहां एक ही प्रॉटेगनिस्ट है जिसके इर्द-गिर्द पूरी फिल्म का तानाबाना बुना गया है. इस स्टाइल ऑफ़ फिल्ममेकिंग में कथातत्व थोड़ा झीना हो जाता है, लेकिन शायद फिल्म को व्याख्याओं का ज़्यादा खुला आकाश मिलता है.

अचल ने ऊपर उल्लेखित उन दो फिल्मों में से दूसरी फिल्म बनाना चुना, जो समकालीन ‘प्लॉट हैवी’ दस्तावेज़ी सिनेमा के दौर में एक साहसिक चयन है.

लेकिन यहां अब दिक़्कत यह रह जाती है कि फिल्म की मौजूदा फ़ुटेज में से मानव कौल को, उनके प्रश्नों और उनकी प्रतिक्रियाओं के ज़रिये आ रहे उनके नज़रिये को अदृश्य कर पाना संभव नहीं है. फिल्मकार अचल खुद पूरी फिल्म में से अदृश्य हैं लेकिन मानव कौल की उपस्थिति यहां ना पूरी तरह मुकम्मल है और ना पूरी तरह अदृश्य.

हालांकि अचल ने उनकी उपस्थिति को फिल्म में अपनी बनते न्यूनतम रखने की कोशिश की है, कुल पचपन मिनट की फिल्म में उनकी पहली उपस्थिति सोहलवें मिनट पर है और उनका चेहरा पहली बार फिल्म में सत्ताइसवें मिनट पर जाकर दिखता है. पर इसके आगे वे भरपूर हैं. संभवत: फ़ुटेज की अपनी सीमाओं के चलते उनकी उपस्थिति को अदृश्य किया जाना इससे आगे संभव नहीं रहा होगा. बेशक इसके आगे उनकी उपस्थिति फिल्म में बहुत प्यारी है और बुजुर्ग लेखक के प्रति उनका अभिमान से भरा गर्वीला आत्मीय प्रेम छलक-छलक पड़ता है. लेकिन उनके होने का कोई परिचय, पूर्वराग या स्पष्टीकरण फिल्म नहीं देती है.

फिल्म के आखिरी हिस्से में एक फ़्रेम है जिसमें पहले विनोद कुमार शुक्ल सीढ़ी चढ़कर छत की ओर जाते हैं और उनके पीछे मानव कौल वही सीढ़ी चढ़ते हुए दिखाई देते हैं. य़ह फ़्रेम इसका संकेत देता है कि मानव इस कथानक का बतौर एक किरदार हिस्सा हो सकते हैं, कम से कम शूटिंग के दौरान तक तो यह एक विकल्प रहा होगा और संभवत: बाद में पोस्ट प्रॉडक्शन के दौरान किसी समय उनकी उपस्थिति को फिल्म में न्यूनतम पर ले जाने का फ़ैसला किया गया.

§

मेरी दिक्कत यह है कि मानव की फिल्म में उपस्थिति को लेकर यह उलझन फिल्म को पूरी तरह ऊपर उल्लेखित दूसरे क़िस्म की फिल्म होने से भी रोक देती है. उसे व्याख्याओं का वह बहुविकल्पी आज़ाद आकाश नहीं मिलता जो खुद कथानक से अनुपस्थित होकर एक वृत्तचित्र फिल्मकार अपनी फिल्म के दर्शक को देता है. मानव यहां खुद अपने ही किरदार की तरह आते तो बात दूसरी होती, लेकिन अभी वे जिस तरह फिल्म में आते हैं वह वर्तमान स्वरूप में इस फिल्म के विस्तार को बाँधनेवाला है. यह फिल्म से एक निरपेक्ष आलोचनात्मक नज़र का होना भी पूर्णरूपेण छीन लेता है.

पर इस शिकायत के बावजूद, सीमित संसाधनों में बँधे अचल जिस कथायुक्ति का इस्तेमाल कर इस समस्या से जूझे हैं उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है. वो कथायुक्ति है इस फिल्म का विलक्षण आरम्भ.

फिल्म के आरम्भ में ही विनोद जी के सुपुत्र शाश्वत गोपाल का साक्षात्कार और उससे भी अधिक इस साक्षात्कार से फिल्म को आरम्भ करने का फ़ैसला मेरे लिए इस फिल्म को गज़ब की आलोचकीय गरिमा देता है. गौर करनेवाली बात है कि फिल्म में यही अकेला साक्षात्कार है जिसे मानव कौल नहीं ले रहे हैं.

कथानक में यह एक दिलचस्प प्रयोग भी है. इसके चलते कुछ पचपन मिनट की फिल्म के शुरुआती तेरह-चौदह मिनट बीत जाने तक हम उस लेखक से सीधे रूबरू नहीं होते जिसके अनुभव संसार से आपको यह फिल्म मिलवाने लाई है. स्पष्ट है कि यह निर्देशक का एक सायास चयन है.

मेरी नज़र में विनोद कुमार शुक्ल के साहित्य को समझने की एक कमाल की चाबी यहां इन शुरुआती तेरह-चौदह मिनट में मौजूद है. यह उन्हें ज़रा दूर से देखना है, जहां पुत्रवत आत्मीयता और हिचक दोनों साथ खड़े हैं. जैसे हम किसी पर्वत की परछाई में खड़े होकर उसे निहार रहे हैं. छाया जो विश्रांति देती है लेकिन नज़र का पैनापन थोड़ा कम भी कर देती है. यहां मैं उदाहरण के लिए विनोद जी के सुपुत्र शाश्वत गोपाल के कहे कुछ शब्द उद्धृत करना चाहता हूं. एक जगह जहां शाश्वत जी से पूछा जाता है,

‘और आप लिखते हैं?’

तो कुछ संकोच से भरे शाश्वत जवाब देते हैं,

‘मैं उस तरह का नहीं लिखता. कल्पना के सहारे मैं नहीं लिखता. मैं शायद वही लिख पाया हूं जो मैंने देखा है और उसको लिखने की कोशिश की है. लेकिन कुछ जो मैंने सोचा है उसको लिखने की कोशिश नहीं की. नहीं, कभी नहीं की. शायद मैं कह नहीं पाता हूं अपनी बात को. यही कारण होगा कि मुझे तस्वीर लेना पसंद है. कि मुझे कहना उतना पसंद नहीं है इसलिए शायद मैं तस्वीर लेना चाहता हूं कि बिना कहे ही कुछ कह सकूं.’

ज़रा आगे वे इसे कुछ दूसरे तरीके से अभिव्यक्त करने की कोशिश में कहते हैं, ‘मन में बहुत कुछ चल रहा है. मन की जो रेलगाड़ी है वो इतनी तेज़ चल रही है कि मैं जो कहना चाहता हूं वो उस तरह उसमें सवार नहीं हो पा रहे हैं, शब्द उस रेलगाड़ी में चढ़ने से छूट रहे हैं.’

करीब सात-आठ मिनट लंबे इस स्टैटिक दृश्य का एक विज़ुअल डिलाइट भी है. देखिये कि कैसे दृश्य के शुरु होने के वक्त शाश्वत जी का चेहरा उनके घर के अहाते में मौजूद आम के घने वृक्ष की छाया में डूबा हुआ है. और फिर उनसे संवाद आगे बढ़ता है. संवाद और मौन के इस आगे बढ़ने के क्रम में उसी पुरातन विशाल वृक्ष के नए उगे पत्तों के मध्य से छनकर आती धूप की किरणें कैसे मिनट दर मिनट उनके चेहरे को रौशन करती चली जाती हैं.

इसी बातचीत में शाश्वत अपनी बेटी के पेड़ की तस्वीरें लेने के शौक का ज़िक्र करते हैं और बरबस ही मुझे निर्देशक विम वेंडर्स की सादा में सुनहरे का संधान करती फिल्म ‘परफ़ेक्ट डेज़’ का एक प्रिय प्रसंग याद हो आता है. यह एक जादुई संयोग सा लगता है कि जिन क्षणों में शाश्वत अपने पिता का प्रसंग छोड़ अपनी बेटी का ज़िक्र करते हैं, लगभग ठीक वहीं से उनके चेहरे पर पड़ती छाया को सुनहरी रौशनी की किरणें भेदने लगती हैं.

यहां प्रेम है, लेकिन प्रेम का इज़हार नहीं है. प्रेम, याने साथ-साथ सब्ज़ी लाने जाना है. प्रेम, याने साइकिल की चेन उतरने पर साथ पैदल चलना है. प्रेम, याने डाली पर कूकती छोटी चिड़िया का कहा सुनने के लिए बोलते-बोलते थम जाना है. प्रेम, याने किसी को अपने हाथ से पकाया भोजन निश्चिंतता से करते देखना है. प्रेम, याने रात किताब बंद कर सिरहाने रखते हुए टैग न मिलने पर पेज मोड़ने के बजाए पृष्ठ संख्या स्मृति में रख लेना है. प्रेम, याने ‘दूर से अपना घर देखना’ है.

(‘चार फूल हैं और दुनिया है’ फिल्म MUBI प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन के साथ यहां देखी जा सकती है. बीते दिनों यह फिल्म यूट्यूब पर रिलीज़ हुई है और निर्देशक अचल मिश्रा के चैनल ‘अचलचित्र’ पर यहां देखी जा सकती है.)