डॉ. राही मासूम रिज़ा (1 सितंबर 1927 – 15 मार्च 1992) की जन्म-शताब्दी तो एक बरस बाद, 2027 में है मगर शायद भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवाओं को मान्यता देने का फ़ैसला किया है जिसकी वजह से उन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम अभी से शुरू हो गए हैं. राही साहब इसपर बहुत ज़ोर देते थे कि उनके तख़ल्लुस (क़लमी नाम) का उच्चारण रिज़ा किया जाए, न कि रज़ा. ग़ालिब के एक बड़े एक्सपर्ट कालीदास गुप्ता ‘रिज़ा’ तो उस वक़्त आपा ही खो बैठते थे अगर उन्हें ‘रज़ा’ कह दिया जाए.

राही मासूम रिज़ा बीसवीं सदी में उर्दू के ज़हीनतरीन लिखने वालों में थे. क्या गद्य (नस्र) और क्या काव्य (नज़्म), दोनों में उनकी रचनात्मक क्षमता असाधारण हैं. उर्दू शायरों की जानी-पहचानी कज-कुलही (शाब्दिक अर्थ: टेढ़ी टोपी; मुहावरे में टेढ़ी चाल) राही साहब में भी थी.

जहां से शुरू हुई ज़िंदगी

उनका तअल्लुक़ गांव गंगोली ज़िला ग़ाज़ीपुर से था. उनके वालिद बशीर हुसैन आबिदी साहब बहुत बड़े वकील थे. उनका एक ज़मींदारी में भी हिस्सा था मगर अपनी वकालत की वजह से वो ग़ाज़ीपुर में बस गए थे. उनका आलीशान मकान बशीर मंज़िल अब भी वहां है और उसके सामने से गुज़रने वाली सड़क का नाम ‘राही मासूम रिज़ा रोड’ है.

राही मासूम रिज़ा साहब की आरंभिक शिक्षा किसी मदरसे में हुई थी. अपनी बीमारी की वजह से वह बहुत देर से 1956 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहुंचे जहां से उन्होंने 1960 में उर्दू में एमए किया. एक रिवायत के मुताबिक़, उन्हें टीबी हो गई थी और वो पहली बार भुवाली के सैनिटोरियम और दूसरी बार फिर टीबी हो जाने के बाद वे इलाज के लिए कश्मीर गए थे. वो ठीक तो हो गए मगर उसकी वजह से उनके कई तालीमी साल बर्बाद हो गए.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग से एमए करने के बाद वो वहां अस्थायी लेक्चरर भी हो गए थे, और इस अवधि में उन्होंने उर्दू विभाग के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर आले-अहमद सुरूर के सुपरवीज़न में ‘तिलिस्म-ए होशरुबा में हिंदुस्तानी अनासिर’ (तत्त्व) विषय पर पीएचडी भी की, मगर 1966 में कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें एक बाक़ायदा मुहिम के तहत नौकरी से निकालकर दूसरे लोगों की स्थायी नियुक्ति कर दी गई. फिर तो राही की कज-कुलही उन्हें बंबई ले गई और उन्होंने उर्दू की जगह सिर्फ़ नागरी लिपि में छपने का फ़ैसला किया.

कहा जाता है कि उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था जो दावा शायद सही नहीं है. यह हो सकता है कि वो इलाहाबाद भी गए हों, मगर वहां से बीए न कर पाए हों. सही स्थिति तो नहीं मालूम मगर कुछ लोग कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में राही साहब की जगह मशहूर शायर शहरयार साहब की नियुक्ति की गई. कुछ लोगों का कहना है कि जिस पद पर राही साहब पढ़ा रहे थे उस पर शहरयार का नहीं बल्कि अतीक़ अहमद सिद्दीक़ी साहब की नियुक्ति हुई थी.

मुमकिन है इंटरव्यू के वक़्त इसलिए दो नियुक्तियां कर दी गई हों ताकि राही के लिए आइंदा कोई गुंजाइश ही न बचे. तकनीकी तौर पर जो भी सूरत हो, मगर इस तरह नौकरी से निकाले जाने के बाद राही साहब का उर्दू दुनिया से रिश्ता लगभग ख़त्म ही हो गया.

उस वक़्त के उर्दू विभाग के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर आले-अहमद सुरूर साहब (1911-2002) अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू (हिंद) के जनरल सेक्रेटरी (1956-1974) भी थे. सुरूर साहब के नाराज़ होने के बाद — या इस अफ़वाह के आम होने के बाद कि सुरूर साहब किसी से नाराज़ हैं — उस आदमी का उर्दू की अकादमिक दुनिया में अछूत बन जाना स्वाभाविक था. उसे नौकरी मिलना तो दूर, उर्दू की किसी पत्रिका या अख़बार में उसकी लिखी हुई एक लाइन भी नहीं छप सकती थी.

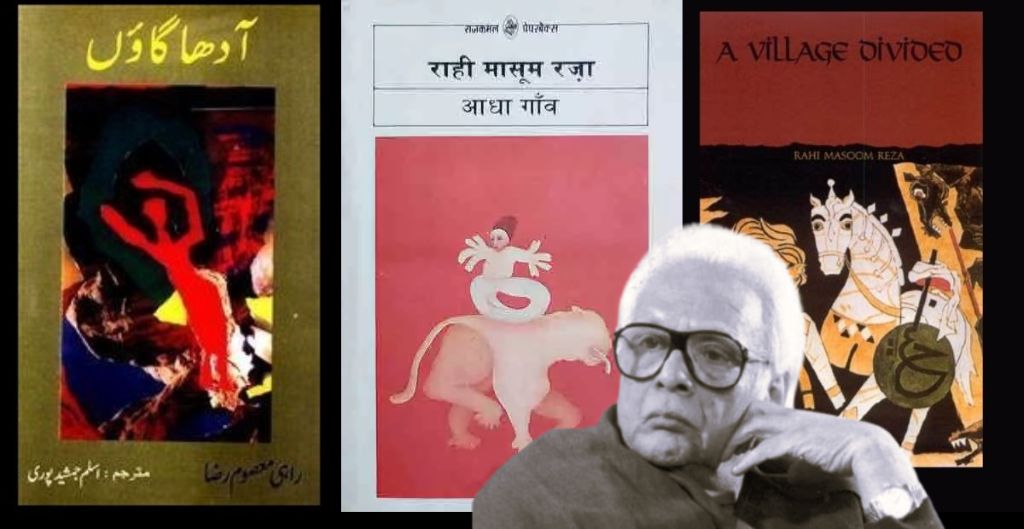

आधा गाँव का पहला प्रकाशन

राही मासूम रिज़ा का मशहूर उपन्यास आधा गाँव उर्दू में ही लिखा गया था मगर उसके प्रकाशन से पहले ही राही साहब के विश्वविद्यालय से निकाले जाने का हादिसा हो गया, और इस उपन्यास का पहला प्रकाशन जब 1966 में नागरी लिपि में हुआ (किसी भी लिपि को देवता नहीं, आदमी पढ़ते हैं इसलिए नागरी को देवनागरी कहना बिल्कुल और ही ओरिएंटेशन है.) तो यह उपन्यास बेपनाह लोकप्रिय हुआ. सुरूर साहब को यह उपन्यास बहुत पसंद था और इसका मुसव्विदा पढ़ने के बाद उन्होंने राही साहब को एक नोट भी लिखा था.

अगर राही साहब के साथ यह हादिसा न हुआ होता तो यह उपन्यास यक़ीनन अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू (हिंद) से उर्दू में ही प्रकाशित होता, मगर मैं इस वक़्त उस तफ़सील में जाने से गुरेज़ करूंगा कि यह नॉवेल अंजुमन से क्यों प्रकाशित नहीं हुआ. अंजुमन का दफ़्तर, इसके दिल्ली आने से पहले- 1948 से 1975 में, सुल्तान जहां मंज़िल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस में ही था.

2003 में जब यह उपन्यास पहली बार उर्दू में प्रकाशित हुआ तो उसके मुख्य पृष्ठ पर उर्दू के एक यूनिवर्सिटी टीचर डॉ. असलम जमशेदपुरी साहब, जो उस वक़्त चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (पहले मेरठ विश्वविद्यालय) में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर थे, और अब वहीं प्रोफ़ेसर और उर्दू विभाग के अध्यक्ष हैं, नव मुतरजिम (अनुवादक) के तौर पर अपना नाम लिखकर उसे श्री रामानन्द पुस्तकालय, मौज़ा ज़ोकहरा, आज़मगढ़ (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित किया और इस तरह इस ग़लत विचार को वास्तविकता में बदलने के जुर्म में भी वह शामिल हो गए कि यह उपन्यास हिंदी (नागरी) में लिखा गया था.

जमशेदपुरी साहब ने उपन्यास के टेक्स्ट से वे तमाम शब्द भी निकाल दिए जो उनके ख़याल में ग़ैर-मुहज़्ज़ब (असभ्य) थे. टेक्स्ट में ऐसी-ऐसी मामूली ग़लतियां भी हैं जो शायद उर्दू कल्चर में पलने वाला दस साल का बच्चा भी न करे. कहीं-कहीं तो वाक्य के वाक्य ही ग़ायब कर दिए गए हैं. ख़ैरियत गुज़री कि असलम जमशेदपुरी साहब ने कभी मीर के कलाम का या उर्दू के दूसरे शायरों का अध्ययन नहीं किया!

राही साहब ने इस उपन्यास पर बात करते हुए यह बात बार-बार कही थी कि उनके घर के माहौल में गालियां देने का चलन दूर-दूर तक नहीं थीं, वे ख़ुद भी गाली नहीं देते थे, मगर आधा गाँव के पात्रों (किरदारों) के मुंह से गालियां निकलना कहानी की ज़रूरत के मुताबिक़ स्वाभाविक था. असलम जमशेदपुरी साहब का प्रकाशित किया हुआ टेक्स्ट कमोबेश वही है जिसे राही साहब ने मूल रूप से उर्दू में लिखा था और उस वक़्त ग़ालिबन उसकी एक से ज़्यादा प्रतियां (नक़लें) तैयार की गई थीं. एक नक़ल या मूल पाठ प्रोफ़ेसर कुंवरपाल सिंह साहब के पास था, और यही टेक्स्ट विभूति नारायण राय साहब के माध्यम से जमशेदपुरी साहब तक पहुंचा.

राय साहब 1975 बैच और उत्तर प्रदेश काडर के वही मशहूर आईपीएस अफ़सर हैं जिन्होंने कांग्रेस शासित उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा (1987) में हुए मुसलमानों के क़त्लेआम को एक्सपोज़ किया था. वे जब 2003 में मेरठ रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजी) थे, तो उन्होंने ही असलम जमशेदपुरी साहब से कहकर उस उपन्यास को उर्दू में प्रकाशित कराया था, और उन्होंने ही प्रोफ़ेसर कुंवरपाल सिंह साहब से उपन्यास का उर्दू पाठ मंगवाकर असलम जमशेदपुरी साहब को दिया था.

इस वाकये के पुष्टि करते हुए राय साहब कहते हैं:

‘शाम होते होते कुंवर पाल और नमिता सिंह अलीगढ़ के लिए रवाना हुए और उनके जाने के बाद मैं आधा गाँव उर्दू मे छपवाने की उधेड़बुन में लग गया. मैंने दूसरे ही दिन एक सज्जन, असलम जमशेदपुरी को बुलवाया जो स्थानीय विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग मे सहायक प्रोफ़ेसर थे और मेरे यहां उनका आना जाना था. उनसे बातचीत कर तय हो गया कि वे दिल्ली के किसी प्रेस से उपन्यास छपवाने की व्यवस्था करेंगे और उसका भुगतान पुस्तकालय करेगा. उन्हें सब कुछ पका-पकाया मिलेगा और उन्हे सिर्फ़ यह देखना होगा कि प्रूफ़ की कोई गलती न रह जाए. सब कुछ तय हो गया और तीसरे ही दिन कुंवर पाल ने अलीगढ़ जाकर राही की हस्तलिपि में उर्दू लिपि वाली आधा गाँव की पांडुलिपि भी भिजवा दी. मैंने फ़ौरन उसे उन सज्जन को सौंप दिया. यहां तक तो सब ठीक-ठाक चल रहा था पर असली खेल तब हुआ जब किताब छपकर मेरे हाथ मे आई.’

बहरहाल, जमशेदपुरी साहब ने उपन्यास का जो हाल किया, उसके बाद राय साहब ने उसे डंप करना ही बेहतर समझा.

राय साहब अपने छात्र जीवन से ही राही साहब के प्रशंसक थे. वे 2003 में उर्दू में उपन्यास के प्रकाशन के बाद (हालांकि वह उसे डंप कर चुके थे) लिखने वालों का एक बड़ा क़ाफ़िला लेकर उस गांव गंगोली तक गए थे जिसका उपन्यास में ज़िक्र है. वहां उन्होंने इस किताब के लिए जश्न का भारी प्रबंध किया गया था और मुक़ामी लोगों ने उर्दू में उपन्यास के प्रकाशन की दिल खोलकर प्रशंसा की थी.

ग़ालिब अगर होते तो अपने दीवान के प्रकाशन पर इस तरह के क़ाफ़िले को देखकर ‘ख़ुशी से मर ही न जाते (अगर एतबार होता)’ वाला मामला करते.

राही का परिवार

राही साहब के पूर्वजों का गांव आज़मगढ़ में है, मगर गुज़रे दिनों में उनके पूर्वजों ने कभी गंगोली को अपना ठिकाना बनाया था. ग़ाज़ीपुर के पास ही लखौती के लोगों ने राही साहब की याद में एक इंटरमीडिएट कॉलेज क़ायम करके उसका नाम राही मासूम रिज़ा इंटर कॉलेज रखा है.

जिस वक़्त राही साहब को नौकरी से निकाला गया, उसके तक़रीबन तीन बरस बाद ही उनके बड़े भाई प्रोफ़ेसर मूनिस रिज़ा साहब को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बनाने की ज़िम्मेदारी दी गई थी जिसके लिए उनके पास बादशाहों जैसे अधिकार थे. मगर शायद राही मासूम रिज़ा साहब ने अपनी कज-कुलही की वजह से कभी जेएनयू में उर्दू का उस्ताद बनने के बारे में सोचा ही नहीं.

राही साहब को यूनिवर्सिटी से निकाले जाने के वक़्त वाइस चांसलर नवाब अली यावर जंग थे, हालांकि भूतपूर्व वाइस चांसलर बदरूद्दीन तैयब जी राही साहब की कज-कुलही, उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व, और ख़ासकर उनकी सलीम शाही जूती, नागरा और शेरवानी के खुले बटन और होंठों पर पान की पीक के रंग की वजह से इस क़दर हीन भावना (एहसासे-कमतरी) के शिकार थे कि यह बात विश्वविद्यालय में सबको मालूम हो गई थी.

मूनिस रिज़ा साहब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में रीडर थे. वे एक हज़ार-पहलू शख़्सियत थे जिनमें बला की महबूबियत और रवैये में बेमिसाल लचक थी. वह ग़ैर-मामूली इंतिज़ामी सलाहियतों (क्षमताओं) के मालिक थे. तालीम के लिए ग़ाज़ीपुर छोड़ने के बाद या फिर नौकरी शुरू करने से पहले वे कानपुर में मज़दूरों के एक बड़े नेता थे. वहीं उन्हें टीबी हुई और उनका एक फेफड़ा निकालना पड़ा. बाद के ज़माने में सर्दियों में दो-तीन मर्तबा मूनिस रिज़ा साहब का अस्पताल में भर्ती होना आम बात थी.

वे अलीगढ़ से ग़ालिबन प्रोफ़ेसर और डीन स्टूडेंट वेलफ़ेयर होकर कश्मीर विश्वविद्यालय गए थे और फिर रीज़नल इंजीनियरिंग कॉलेज, श्रीनगर के प्रिंसिपल हो गए. यह कॉलेज अब नेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज (एनआईटी), श्रीनगर हो गया है. जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना का काम शुरू हुआ तो वे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) बनकर दिल्ली आए और विश्वविद्यालय बन जाने के बाद उसके पहले रेक्टर मुक़र्रर हुए.

जेएनयू का वह लोकाचार जिसमें धर्मनिरपेक्षता ऐसी कूट-कूटकर भरी हुई है कि कम से कम अभी तक कोई भी जुल्लाब (laxative) उसे विश्वविद्यालय की रूह से बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो सका है, प्रोफ़ेसर मूनिस रिज़ा साहब ही का तोहफ़ा है. जेएनयू के बाद प्रोफ़ेसर मूनिस रिज़ा साहब दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और फिर भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद (इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंसेज़ रिसर्च, ICSSR) के अध्यक्ष बनाए गए.

दरगुज़र से बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं, मूनिस रिज़ा साहब का जीवन दर्शन था. ‘लेट अस हैव ए डायलॉग’ (Let us have a dialogue) — हर मसले पर उनकी पहली प्रतिक्रिया यही होती थी. उनका यह पसंदीदा जुमला जेएनयू में, हाफ़िज़ शीराज़ी के शेरों की तरह, दहाइयों तक हर ख़ासो-आम की ज़बान पर रहा. वो हर मसले को सिर्फ़ गुफ़्तगू से सुलझाने के क़ायल थे, और रात-रात भर जेएनयू के छात्रावासों के मेस में छात्रों से डायलॉग करते थे.

राही साहब चार भाई थे. उनकी पांच बहनें भी थीं जिनमें एक अभी जीवित हैं और इलाहाबाद में रहती हैं. राही साहब अपने भाइयों में दूसरे नंबर पर, यानी मूनिस रिज़ा साहब के बाद पैदा होने वाली वह अपने मां-बाप की दूसरी औलाद थे. मूनिस साहब के अलावा उनके दो और भाई थे. प्रोफ़ेसर मेहदी रिज़ा साहब जो अलीगढ़ के भूगोल विभाग में उस्ताद थे, और वह विश्वविद्यालय की मुलाज़मत से सुबुकदोश होकर अलीगढ़ में ही बस गए थे; वहीं उनका इंतक़ाल भी हुआ. चौथे भाई अहमद रिज़ा साहब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल मोनिटरी फंड में काम करते थे. प्रोफ़ेसर मूनिस रिज़ा साहब का इंतक़ाल बोस्टन में अपने बेटे डॉ. मजाज़ मूनिस साहब के घर पर हुआ.

राही मासूम रिज़ा साहब इब्तिदा में अपने नाम के साथ आबिदी लिखते थे जिसे उन्होंने बाद में शायद इसलिए छोड़ दिया कि उनके और किसी भाई ने इसे अपने नाम के साथ तरजीह नहीं दी थी. आधा गाँव में भी ‘भूमिका’ के शीर्षक से उन्होंने जो लेख उपन्यास के दस में से आठ अध्याय समाप्त होने के बाद लिखा है, उसकी शुरुआत ही उन्होंने अपने नाम सैयद मासूम रिज़ा आबिदी से की है.

राही साहब ने 1966 में रियासत रामपुर के राज परिवार के एक सदस्य, लेफ़्टिनेंट कर्नल साहबज़ादा मुहम्मद यूनुस ख़ां साहब, की पत्नी मुहतरमा नैयर जहां यूनुस साहिबा से शादी की, जिन्होंने इस रिश्ते के लिए अपने शौहर से तलाक़ ली थी. नैयर जहां साहिबा- रिज़ा साहब इसका उच्चारण नय्यरा करते थे- बाद में नैयर रिज़ा के नाम से मशहूर हुईं. मुहतरमा नैयर जहां साहिबा कुंजपुरा के साहबज़ादा आफ़ताब अहमद ख़ां साहब की पोती थीं. कुंजपुरा अविभाजित पंजाब का एक जागीरदार घराना था और अब हरियाणा में ठीक उस जगह है जहां पानीपत की जंग हुई थी.

सर सैयद के पोते सर रास मसऊद की पहली शादी साहबज़ादा आफ़ताब अहमद ख़ां की बेटी से हुई थी. नैयर जहां साहिबा सर रास मसऊद की पत्नी की भतीजी थीं. उनकी जिस बेटी की शादी सर रास मसऊद से हुई, उनका नाम ज़ोहरा बेगम था.

ख़ालिस फ़िल्मी अंदाज़ की कहानी की तरह नैयर जहां साहिबा से राही साहब की मुलाक़ात अलीगढ़ में हुई जहां वे अपने ननिहाली ख़ानदान के मकान आफ़ताब मंज़िल में मुक़ीम थीं. आफ़ताब मंज़िल कई एकड़ में फैली हुई शानदार कोठीनुमा जायदाद थी, जो इमारत में कुछ-एक तब्दीलियों के बावजूद अब भी खड़ी है. राही साहब वली मंज़िल में रहते थे जिसका एक हिस्सा प्रोफ़ेसर मूनिस रिज़ा साहब के पास था.

पुरानी इमारतों के गिराए जाने या उनकी शक्ल में तब्दीली के साथ इतिहास के पन्ने भी गुम होते जा रहे हैं:

सक़फ़-ओ-बाम की रंगीनियां, रानाइयां,

दफ़्न माज़ी के तिलस्माती निहां-ख़ाने में हैं

– मख़मूर सईदी

लेफ़्टिनेंट कर्नल साहबज़ादा मुहम्मद यूनुस ख़ां साहब का ताल्लुक़ नवाब रामपुर के वंश की एक ज़ैली शाख़ (उप-शाखा) से था. लेफ़्टिनेंट कर्नल साहबज़ादा मुहम्मद यूनुस ख़ां साहब के इस ख़ानदान के कुछ लोग पाकिस्तान चले गए जिनमें सबसे अहम नाम साहबज़ादा मुहम्मद याक़ूब ख़ां साहब का है जो पाकिस्तान के मशहूर फ़ौजी जनरल थे और जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में और उसके बाद भी एक लंबे अरसे तक (20 मार्च 1982 से 20 मार्च 1991 तक) और शायद उसके कुछ अंतराल के बाद भी थोड़े से अरसे तक वे पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे. उनको उस मुल्क का निहायत कामयाब विदेश मंत्री माना जाता है.

रामपुर के नवाब ज़ुल्फ़िक़ार अली ख़ां उर्फ़ मिक्की मियां के इंतक़ाल (5 अप्रैल 1992) के मौक़े पर वे उनके जनाज़े में शिरकत करने के लिए रामपुर आए थे हालांकि वे उस वक़्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री नहीं थे. साहबज़ादा मुहम्मद यूनुस ख़ां फ़ौज से वक़्त से पहले ही पिछली शताब्दी के छठे दशक में रिटायर हो गए थे. उसके बाद वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सुप्रिटेंडेंट हो गए थे.

मुहतरमा नैयर रिज़ा साहिबा का इंतिक़ाल 30 जनवरी 2021 को वोसिस्टर, मेस्सीचुसेट (Worcester, Massachusetts), अमेरिका में हुआ और उन्हें वेस्ट रोक्सबरी, मेस्सीचुसेट के क़ब्रिस्तान में दफ़नाया गया. उनकी पैदाइश की तारीख 4 मार्च 1930 थी. राही साहब का इंतक़ाल 1992 में हुआ. वे जुहू, बंबई के क़ब्रिस्तान में दफ़न हैं.

राही साहब की बेटी मरियम रिज़ा साहिबा की शादी प्रोफ़ेसर मूनिस रिज़ा साहब के बेटे मजाज़ मूनिस साहब से हुई है जो अमेरिका में दिमाग़ के एक माहिर डाक्टर और न्यूरोलोजी के प्रोफ़ेसर हैं. मरियम मूनिस रिज़ा साहिबा ने गणित में डिग्री ली है और वे हेल्थ एक्चुअरी के तौर पर काम करती हैं. ये एक्चुअरी अमेरिका में इलाज वग़ैरह पर आने वाले संभावित ख़र्च का हिसाब लगाते हैं.

बॉम्बे की राह

राही मासूम रिज़ा साहब अलीगढ़ में नौकरी न रहने के बाद बंबई चले गए थे. वहां उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने वालों में सलीम-जावेद के बाद उर्दू के किसी भी दूसरे लिखने वाले से ज़्यादा शोहरत और दौलत कमाई. उन्होंने लगभग 300 फिल्मों के स्क्रीनप्ले और डायलॉग लिखे. उन्होंने आलाप (1977) के गाने भी लिखे.

यह कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जब उनका लिखा हुआ धारावाहिक महाभारत हर हफ़्ते दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहा था तो उसके प्रसारण के समय सड़कों पर ट्रैफ़िक नहीं के बराबर रह जाता था. उस वक़्त लोग किसी मजबूरी में ही घरों से बाहर निकलते थे. जिन मुस्लिम घरों में टीवी था, वहां भी इसके प्रसारण के समय कोई काम नहीं होता था.

यह धारावाहिक 94 एपिसोड्स में — 2 अक्तूबर 1988 से 24 जून 1990 तक — टेलीकास्ट हुआ. हर एपीसोड तक़रीबन 45 मिनट का होता था.

राही, उर्दू और नागरी

नागरी लिपि की हिमायत में राही साहब के बयानात एक दुखे हुए दिल की प्रतिक्रिया थे. उर्दू साहित्य का इतिहास, लेखकों की अना (अहं) और ख़ुद्दारी के ऐसे वाक़ियात से भरा हुआ है जिसमें हमारे कई लिखने वालों की प्रतिक्रिया राही साहब से भी ज़्यादा सख़्त रही. ग़ालिब इसमें सबसे ऊपर हैं. उन्होंने अपने विरोधियों को पत्रों में ऐसी गंदी-गंदी गालियां दी हैं कि उन्हें दोहराया भी नहीं जा सकता.

ऐसी प्रतिक्रियाएं उस वक़्त सामने आईं जब उन लिखने वालों की अना और ख़ुद्दारी को चोट पहुंची या उनके हुनर को नजरअंदाज़ किया गया.

उम्मीद की जानी चाहिए कि राही साहब की किताबें अब उस लिपि में भी प्रकाशित होंगी जिसमें वे तहरीर की गई थीं, यानी उर्दू की लिपि में. उर्दू में उनकी शायरी उनके उर्दू विभाग से निकाले जाने से पहले ही छप गई थी और इसलिए वह उर्दू ही में पढ़ी जाती है. ज़रूरत इस बात की है कि गद्य और काव्य में उनका समग्र संकलन (कुल्लियात) एहतिमाम के साथ उर्दू में भी प्रकाशित किया जाए जिसके लिए नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज से बेहतर कोई कोई दूसरी संस्था नहीं हो सकती, और उसे यह काम फ़ौरन करना चाहिए.

राही साहब का पीएचडी थीसिस भी उर्दू के साथ नागरी में भी छपी. नागरी में उसका तर्जुमा उर्दू विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रोफ़ेसर मरहूमा सीमा सग़ीर साहिबा ने किया था.

अलीगढ़ से निकाले जाने तक राही साहब को संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी यानी आधुनिक हिंदी तक़रीबन नहीं आती थी. राही ने आधा गाँव में खड़ी बोली की उस शब्दावली पर भी व्यंग किया है जो भोजपुरी की खराद मशीन पर नहीं चढ़ी. उनकी सांस्कृतिक जड़ें भोजपुरी और उर्दू शायरी की उस मिली-जुली रिवायत में गुंथी हुई थीं जिसका ख़मीर भोजपुरी की साहित्यिक परंपराओं से उठा था. उनकी उर्दू भी भोजपुरी क्षेत्र की उर्दू ही थी, उसका ईरान-तूरान तो क्या, लखनऊ और दिल्ली से भी कुछ वास्ता न था.

उर्दू का कोई भी समर्थ शायर जिस तरह अपनी दुनिया और अपनी खाल में मस्त होता है, वही हाल अलीगढ़ में राही साहब का भी था. उर्दू शायर की इल्मी और तहज़ीबी तरबियत (प्रशिक्षण) ही कुछ ऐसी होती है कि वह कुछ भी रच सकता है. राही ने आधा गाँव से पहले कभी अपने नाम से संजीदा उपन्यास लिखने के बारे में नहीं सोचा था, उनका एक उपन्यास 1950 में उनके नाम से छपा ज़रूर है मगर शायद वह बस ऐसे ही लिख दिया होगा जैसे घोस्ट राइटर के तौर पर वो लिखते थे.

वे अपने छात्र जीवन से ही जेब ख़र्च के लिए इलाहाबाद के अली अब्बास हुसैनी साहब के मशहूर प्रकाशन नकहत पब्लिकेशन्स के लिए मुख़्तलिफ़ नामों से उपन्यास लिखते थे. इस संस्था के मालिक की आमदनी का सबसे अहम ज़रिया इब्ने सफ़ी के उपन्यास थे. राही का क़लम निहायत तेज़ दौड़ता था और घोस्ट राइटर के तौर पर दो-तीन दिन में वह ऐसा एक उपन्यास लिख देते थे जो हुसैनी साहब की संस्था से प्रकाशित होकर अवाम में लोकप्रिय होता था.

उन्होंने नागरी लिपि में आधा गाँव के लोकप्रिय होने के बाद ही खुद को उपन्यासकार के तौर पर संजीदगी से लिया, और सात उपन्यास और लिखे. यह उपन्यास उन्होंने कितनी संजीदगी से लिखा था, हमें नहीं मालूम. हमें यह बिल्कुल नहीं मालूम कि वे उपन्यास, या उनमें से कितने उपन्यास, उर्दू लिपि में लिखने के बाद नागरी में बदले गए.

राही मासूम रिज़ा साहब ने आधा गाँव न तो हिंदी/नागरी में लिखा था, न ही उसकी लिपि को उर्दू से तब्दील करके उन्होंने ख़ुद उसे नागरी लिपि में किया था. नागरी में उसके प्रकाशन में भी उनका कोई हाथ नहीं था. वह तो हिंदी की दुनिया से वाक़िफ़ ही नहीं थे. उनके तहज़ीबी माहौल में भोजपुरी का बोलबाला था. घर में उर्दू बोली तो जाती थी मगर बाहर भी इस ख़ानदान के लोग भी भोजपुरी ही बोलते थे. अलीगढ़ में उर्दू का बोलबाला था.

आधा गाँव उपन्यास की सांस्कृतिक और भाषायी बुनियादें भोजपुरी की हैं जिसे नागरी लिपि में उनके दोस्त प्रोफ़ेसर कुंवरपाल सिंह ने मुंतक़िल किया था. उन्होंने ही कमलेश्वर के अलीगढ़ आने पर उनको उपन्यास के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए थे जो कमलेश्वर को पसंद आए और उन्होंने ही उसे नागरी में अक्षर प्रकाशन नाम के उस प्रकाशन घर से प्रकाशित किया जिसे उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ शुरू किया था. उर्दू का शायर ही नहीं, उर्दू का पढ़ा लिखा समाज भी उस ज़माने में उपन्यास को दूसरे दर्जे की चीज़ समझता था. उसके लिए अस्ल चीज़ शायरी थी.

इक्कीसवीं सदी के शुरू में किए गए एक से अधिक सर्वेक्षणों में आधा गाँव को बीसवीं सदी के हिंदुस्तान के दस बेहतरीन उपन्यासों शुमार किया गया. प्रेमचंद भी राही मासूम रिज़ा की तरह मजबूरी में ही हिंदी की तरफ़ गए थे. राही साहब को क़िस्मत का खेल उधर ले गया जहां उन्होंने उर्दू की इल्मी, अदबी और तहज़ीबी रिवायत से आधुनिक हिंदी साहित्य को बेपनाह समृद्ध किया.

किसकी हिंदी, किसकी उर्दू

आधा गाँव के सैकड़ों असली और जाली संस्करण अब तक प्रकाशित हो चुके हैं. अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा गिलियन राइट ने किया है जिसे पेंगुइन ने प्रकाशित किया है. इसका पहला संस्करण 1994 में और दूसरा 2003 में प्रकाशित हुआ. वजह मुझे नहीं मालूम मगर गिलियन राइट ने नॉवेल पर लिखे अपने लेख में राही मासूम रिज़ा के उन हालात का ज़िक्र ही नहीं किया जो उन्हें हिंदी की तरफ़ ले गए.

हिंदी यानी आधुनिक हिंदी वही ज़बान है जिसकी लिपि 19वीं सदी तक वही थी जो अब उर्दू की है. आज़ादी के बाद आधुनिक हिंदी संस्कृत के अपरिचित शब्दों से लैस होकर भारत सरकार की सरकारी ज़बान बन गई. इस हिंदी ने अपनी लिपि 19वीं सदी में ही तब्दील करके मीर तक़ी मीर जैसे हिंदी शायरों को अपने कैनन (स्तरीय शायरों की फ़ेहरिस्त) से इसलिए बाहर कर दिया कि वे नई हिंदी के लोकाचार के किसी काम नहीं आ सकते थे. मीर ने अपनी शायरी को हिंदी की शायरी ही कहा है. उन्होंने कहीं भी लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल नहीं किया मगर फिर भी मीर नई हिंदी के लिए स्वीकार्य नहीं हैं.

राही मासूम रिज़ा पर बात करते हुए सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल जो सामने आता है, वह यह है कि अगर मीर को नागरी में प्रकाशित कर दिया जाए तो क्या वे आधुनिक हिंदी के शायर हो जाएंगे? वैसे मीर अब नागरी में निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं मगर उन्हें न तो उर्दू वाले और न ही आधुनिक/राजनीतिक हिंदी वाले आधुनिक हिंदी का शायर तस्लीम करने के बारे में सोचते हैं. फिर आधा गाँव हिंदी का उपन्यास कैसे हो गया? यह बात कम-से-कम मेरी समझ में तो नहीं आई.

मीर और राही मासूम रिज़ा उसी ज़बान के लिखने वाले हैं जिसे अब उर्दू कहा जाता है, और जिसके लोकाचार का किसी भी मज़हब से दूर-दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है. अगर किसी ने राही साहब का उपन्यास किसी कारण नागरी लिपि में प्रकाशित करा दिया तो वह आधुनिक हिंदी का उपन्यास तो नहीं हो जाता! जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, शुरू में नागरी लिपि से राही साहब की वाक़फ़ियत निहायत मामूली थी. अलबत्ता भोजपुरी, अवधी और उत्तर भारत की कई ज़बानों पर उनका पूरा अधिकार था. उन्हें बहुत अच्छी अरबी और फ़ारसी भी आती थी मगर वह जीते भोजपुरी में ही थे.

जैसा कि पहले भी अर्ज़ किया गया, आधा गाँव को नागरी लिपि के सांचे में ढालने का काम उनके दोस्त प्रोफ़ेसर कुंवरपाल सिंह ने किया था. वो एक रौशनख़याल बुद्धिजीवी थे. राही साहब के बिगड़ते हालात को देखकर उन्हें जब यह महसूस हुआ कि अब यह उपन्यास उर्दू में प्रकाशित नहीं हो सकेगा तो उन्होंने उसे नागरी लिपि में छपवा दिया. इसमें हालात के अलावा किसी का कोई क़सूर नहीं है. न ही किसी की नीयत उस वक़्त ख़राब थी जब यह उपन्यास नागरी में छपा.

आधुनिक हिंदी का कैंडा कुछ ऐसा है कि उर्दू गद्य को उसमें हू-ब-हू लाया ही नहीं जा सकता. अगर उर्दू के एक लफ़्ज़ को भी नई हिंदी के मुताबिक़ तब्दील किया तो पूरे जुमले का ढांचा ही बदल जाता है.

राही साहब ने आधा गाँव का इंतिसाब (समर्पण) भी प्रोफ़ेसर कुंवरपाल सिंह साहब के ही नाम किया है. राही साहब का लिखा हुआ उर्दू टेक्स्ट देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि कुंवरपाल सिंह ने नागरी संस्करण में कहीं-कहीं ऐसी निहायत मामूली तब्दीलियां ही की थीं जिनसे उपन्यास के उर्दू स्वरूप पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा. यह भी हो सकता है कि ये शब्द खुद राही ने लिखे हों.

अभी तक मगर किसी ने उर्दू में आधा गाँव के उर्दू टेक्स्ट का संस्करण तैयार नहीं किया है. असलम जमशेदपुरी का तैयार किया हुआ टेक्स्ट तो विकृत और विक्षप्त रूप है.

आधा गाँव की पृष्ठभूमि

‘आधा गाँव’ दूसरी बातों के अलावा इस एतबार से भी अनूठा उर्दू नॉवेल है कि यह एक शिया गांव की कहानी है. यह बात इसलिए दिलचस्प है कि उर्दू अदब की मुख्यधारा या तो सून्नी है या सूफ़ी. सुन्नी शायर भी मरसिया कहते हैं जो एक प्रकार से भारतीय शिया इस्लाम का अभिन्न अंग है. अधिकतर शिया मगर सूफ़ियों को नहीं मानते. उनके यहां तो शिया इमाम का तसव्वुर है. ऐसे में एक शिया पृष्ठभूमि का नॉवेल लिखना यूं भी दिलचस्प है.

आधा गाँव आज़ादी के आस-पास के ज़माने लगभग 1935 के बाद शुरू होता है. यह विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया बेपनाह उम्दा कथा-साहित्य है. उपन्यास के दस अध्याय हैं. नॉवेल का ज़माना मोटे तौर पर दूसरे विश्वयुद्ध से पहले का है और लगभग बीस वर्ष तक चलता है. कहानी ग़ाज़ीपुर के पास गांव गंगौली की है और लगभग हर पात्र में राही ने ख़ुद को इसलिए शामिल कर लिया है ताकि उन्हें कहानी सुनाने में आसानी हो. अधिकतर किरदार असली हैं. कुछ को हम जानते हैं जैसे मुनिस (रिज़ा) या शहला (रिज़ा), जो मुनिस साहब की बेगम हैं, वह अभी हयात हैं और बोस्टन में रहती हैं.

नॉवेल के आरंभ का छह साल का ज़माना गंगौली के शिया सैयदों के बेफ़िक्री के दिनों की कहानी है. भारत में शिया संप्रदाय मुहर्रम के दिनों में अपने वतन लौट आते हैं. इमामबाड़े में मजलिसें होती हैं. घर के लोग नौहा पढ़ते हैं और रोते हैं.

गंगौली के सैयद भी छोटे बड़े जमींदार थे जो ब्रिटिश सरकार के लिए लगान वसूलते और मीर साहब कहलाते थे और ज़ाहिर है कि वे ख़ुद तो काश्त नहीं करते थे मगर शहरों में बस जाने वाले ग़ैरमौजूद ज़मींदारों से भिन्न थे.. गंगौली में सैयदों की बस्ती सैयद पाड़ा कहलाता था. वहां सैयदों की दो पट्टियां (मोहल्ले) थीं, उत्तरपट्टी और दक्खिन पट्टी. उत्तर पट्टी का एक शख़्स हर मुहर्रम में बेहोश हो जाता है जिसे राही मासूम रिज़ा को दखिनपट्टी की तौहीन मालूम होती है. एक वर्ष उन्होंने मुहर्रम में बेहोश हो कर गिरने का बहुत अभ्यास किया था मगर मौक़ा ही नहीं मिला.

सैयदों के अलावा गंगौली में जुलाहे थे, राक़ी थे, भंगी थे, और हिंदू भी थे, मसलन अहीर, भर और चमार. सैयद भी तीन क़िस्म के थे: एक तो खरे सैयद, जिनकी नस्ल साफ़ थी, जिनके बाप-दादे या मां-दादियां भी सैयद थीं. यानी उनकी ‘हड्डी सही’ थी. दूसरे दाग़ी सैयद थे: किसी सैयद ने किसी जुलाहन को उठा लिया या किसी वेश्या को घर में रख लिया तो उनकी औलाद दाग़ी सैयद हो गए. सैयदों में उनके बच्चे क़लमी कहलाते थे. यह रिवाज पठानों में भी था, मगर पठान ऐसी औरतों को अपने घर में नहीं रखते थे, वे अपने पति के घर में ही रहती थी, और उनसे पैदा होने वाले बच्चे ख़नावर कहलाते थे.

ख़नावर पूर्वी उत्तर प्रदेश के पठानों ख़ासतौर पर क़ायम गंज, ज़िला फ़र्रुख़ाबाद में बहुत होते थे. गंगौली में तीसरे ग़रीब सैयद थे जिनकी हड्डी तो सही थी मगर वे गांठ के खाली थे.

सैयदपाड़ा में पहले बस ज़ैदी रहा करते थे. दो पुश्त पहले गंगौली की एक दूध जैसी गोरी सैदानी की शादी आज़मगढ़ के आबदियों में हुई थी. उसके शौहर की हड्डी खरी थी पर ज़मींदारी छोटी और रंग कुछ अधिक पक्का. शादी के बाद जो मायके आईं तो वापस जाने से मना कर दिया. राही मासूम रिज़ा भी आबिदी हैं.

बीस साल के कथा काल में तीन चीज़ें ऐसी हुईं जिनसे गंगौली बदल गई. दूसरा विश्वयुद्ध, देश का विभाजन और ज़मींदारी उन्मूलन. इनमें एक चौथी चीज़ भी जोड़ी जा सकती है: भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गंगौली के एक सैयद लड़के को थानेदार की गोली का शिकार होना पड़ा था. यह और बात है कि उस दिन थाना जलाने वाली भीड़ अंग्रेज़ों को भगाने या थाना जलाने नहीं निकली थी. यह जुलूस क़ासिमाबाद के थानेदार ठाकुर साहब और गंगौली के फुन्नन मियां की आपसी तकरार का नतीजा था.

दूसरे विश्वयुद्ध में गंगौली और आसपास के चालीस पचास लड़के लाम की लड़ाई पर गए थे. बस तीन लौटे, एक ने अपनी टांग गंवाकर जान बचाई थी. जंग के ख़त्म होते होते पाकिस्तान बनाने की बात ज़ोर पकड़ने लगी थी. गंगौली के सैयद पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वोट उन्होंने मुस्लिम लीग को इसलिए दिया था क्योंकि कांग्रेस ने ज़मींदारी ख़त्म करने की घोषणा कर दी थी.

लीग ने जब पाकिस्तान ले लिया तो गंगौली से भी कई लोग कराची चले गए. कांग्रेस ने ज़मींदारी ख़त्म कर दी. ‘निचली’ जाति का परुसरमवा एमएलए बन गया और मीर साहिबान के साथ कुर्सी पर बैठने लगा. सैयदवाड़ा में बस एकाध दाग़ी सैयद खेती कराते थे. उन्हें छोड़कर बाक़ी सबकी हालत ज़मींदारी उन्मूलन के बाद बहुत ख़राब हो गई थी. दोनों पट्टियां कुंआरी लड़कियों से पट गई. जो लड़के दिख रहे थे या तो उनकी हड्डी खरी नहीं थी या उनके घर खाने की भी किल्लत थी. जब एक सैदानी लड़की एक जुलाहे लड़के के इशारे पर अपनी खिड़की पर जाने लगी तो लोगों ने यह मान लिया कि खरी हड्डी बस ज़मींदारी के चोंचले थे.

किताब बुनियादी तौर पर मानवीय संबंधों के बारे में है. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आस-पास रहते एक वंश के लोगों के पारस्परिक संबंधों की, ऐसे लोगों के जो एक सांस्कृतिक धरोहर को अपने सीने से लगाए रहे. उसके बावजूद वे ईर्ष्या से मुक्त इसलिए नहीं थे कि यह मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है. इस गांव में एक शख़्स ऐसे भी हैं जो ख़ुद तो निहायत ख़ूबसूरत थे मगर उनकी शादी जिनसे हुई उनकी बस एक ही आंख थी. उन साहब ने कभी किसी दूसरी औरत की ओर इसलिए न देखा कि कहीं उसकी बीवी का मन मैला न हो जाए, पर वे निश्चित ही अपवाद थे.

ज़्यादातर मीर साहब मौक़ा मिलते ही किसी कथित ‘नीची’ कही जाने वाली जुलाहन, भंगिन, मलिन या भरिन से सम्भोग करते थे. और एक बार तो एक लड़के ने ऐसी लड़की से शादी कर ली, जो उसी के बाप की बेटी थी. किताब ज़मींदारी के अत्याचारों की कहानी भी है. यह बात भी लेखक ने एक दूसरे मुसलमान ज़मींदार के मुंह से कहलवाई है.

§

ज़हानत तो मगर बादशाह होती है. राही साहब ने जब नागरी लिपि की हिमायत शुरू की तो उन्होंने अपने इस विचार के हक़ में जो भी दलीलें दीं, उर्दू लिपि के समर्थकों के पास उनका कोई जवाब इसलिए नहीं था कि साहित्य और ललित कला की दुनिया में दो और दो चार कभी नहीं होते. समाज विज्ञान को गणित की तरह पढ़ा ही नहीं जा सकता, अलबत्ता गणित पढ़ने वाले समाज का समाजशास्त्रीय अध्ययन अवश्य किया जा सकता है, इसलिए, वैज्ञानिकता की दुहाई देकर उर्दू लिपि को छोड़ने और नागरी लिपि अपनाने का तर्क केवल मूर्खता है.

इस विवाद की अधिकतर बातों से परिचित होने के बावजूद मेरा यही ख़याल है कि किसी की भी प्राइवेसी की हद-दर्जा इज़्ज़त की जानी चाहिए. लिखने वालों को तो इस बारे में और भी महत्त्व मिलना चाहिए. ग़ालिब और मीर से, उनकी शख़्सियत की तमाम कज-कुलही के बावजूद, उर्दू वालों ने टूटकर मुहब्बत की है; फिर राही साहब के साथ यह भेदभाव क्यों? उनका तो रूआं-रूआं भोजपुरी और उर्दू की तहज़ीबी रिवायत में डूबा हुआ था.

1989 में राही साहब से मेरी मुलाक़ात बीआर स्टूडियोज़ में हुई थी. वे शेरवानी या अचकन और पाजामा पहने हुए थे. शेरवानी के बटन उसी तरह खुले हुए थे जो बदरुद्दीन तैयब जी के ज़ेह्न पर मानसिक हमले का सबब बनते थे. उनके हाथ में पान की डिबिया भी थी. उनके ठस्से में कोई कमी न थी. वही कज-कुलही जो ग़ालिब समेत तमाम उर्दू शायरों की आम और पुरानी रिवायत है, राही साहब के मिज़ाज का हिस्सा थी:

हक़ मग़फ़िरत करे, अजब आज़ाद मर्द था.

(इस मज़मून के लिए अधिकतर मालूमात उन स्रोतों से हासिल की गई हैं जिनको ओरल हिस्ट्री के सोर्स कहा जा सकता है, और इसलिए ग़लतियों की गुंजाइश है. किसी भी ग़लती की उसे निशानदेही की बुनियाद पर इस लेख के अगले प्रकाशन के समय निशानदेही करने वाले के शुक्रिये के साथ दुरुस्त कर दिया जाएगा.)

(लेखक उर्दू की प्राचीनतम संस्था अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू (हिंद) के जनरल सेक्रेटरी हैं जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद ख़ां ने (1882) की थी. उन्होंने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से उर्दू भाषा की राजनीति पर पीएचडी की है.)

(रिसर्च में मदद के लिए सच्चिदानंद सिंह का आभार)