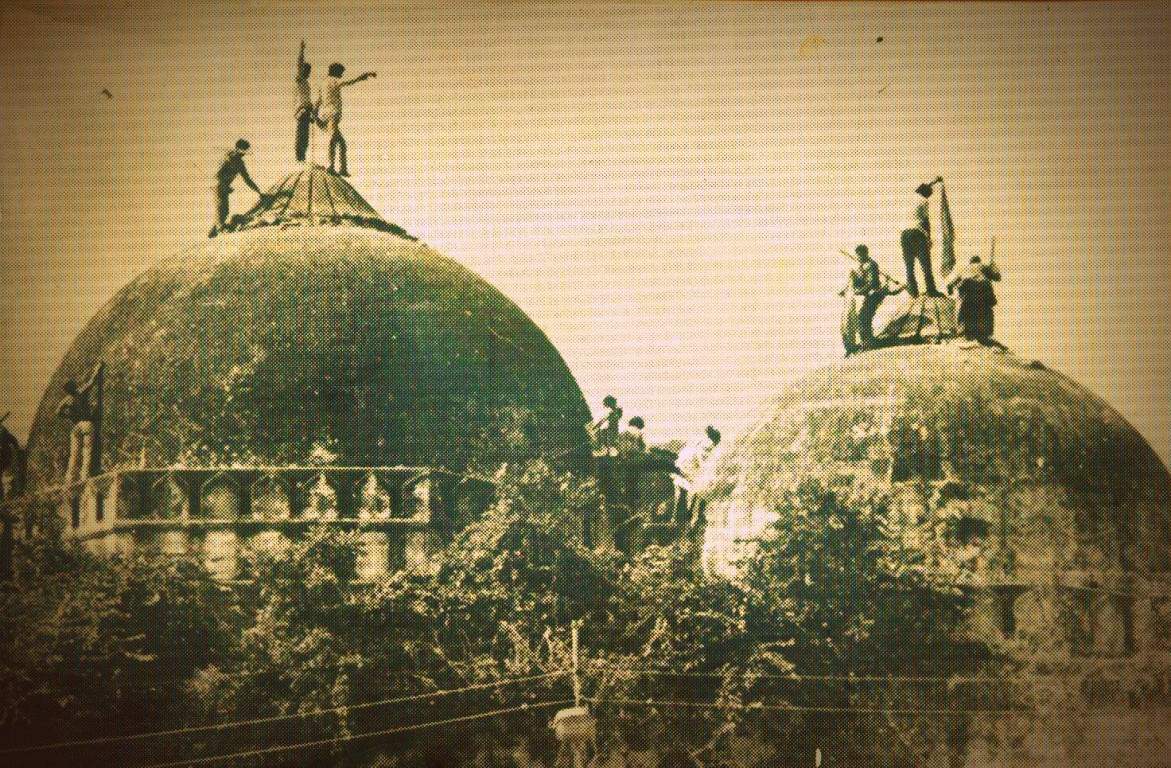

सुप्रीम कोर्ट भी विवादित भूमि रामलला को देते हुए यह नहीं सोचा कि उसका फ़ैसला न सिर्फ छह दिसंबर, 1992 के ध्वंस बल्कि 22-23 दिसंबर, 1949 की रात मस्जिद में मूर्तियां रखने वालों की भी जीत होगी. ऐसे में अदालत का इन दोनों कृत्यों को ग़ैर-क़ानूनी मानने का क्या हासिल है?

जब आप ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं, जानकारों द्वारा रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अनेक कोणों से व्याख्या की जा चुकी है, फिर भी एक कोण अछूता रह गया लगता है.

यह कि यह इकलौता ऐसा विवाद नहीं है, जिसमें पीड़ित पक्ष को इंसाफ के बजाय इंसाफ से उसका फासला बढ़ाने वाला फैसला ही हाथ आया हो और वह ठगा हुआ-सा महसूस कर रहा हो.

अकारण नहीं कि उर्दू शायरी की दुनिया अदालती ‘इंसाफ’ के मारों के गिले-शिकवों से भरी हुई है और प्रेमचंद की बहुपठित कहानी ‘नमक का दरोगा’ में धन और धर्म के द्वंद्व में दृढ़ता के साथ धर्म के पक्ष में खड़े मुंशी वंशीधर को भी कई बार न्याय अपनी ओर से खिंचा-खिंचा ही लगता था.

कहते हैं कि एक वक्त एक बड़े वकील ने अपने चेंबर में मुवक्किलों के लिए यह संदेश भी लिख छोड़ा था, ‘मैं नहीं कहता कि अदालत से इंसाफ दिला दूंगा. इसके उलट अदालत जो भी दे दे, उसी को इंसाफ समझना होगा.’

बहरहाल, इंसाफ की एक बड़ी कसौटी यह है कि उसमें थोड़ी-बहुत देर होती हो तो हो जाए, अंधेर कतई न होने पाए. लेकिन देश में न्याय की जो बेहद लंबी, थका देने वाली, उबाऊ और खर्चीली व्यवस्था चली आ रही है, उसमें किसे नहीं मालूम कि देर भी होती है और अंधेर भी?

दीवानी के मुकदमों में तो प्रायः देखने में आता है कि जो उन्हें दायर करता हैं, उनका फैसला सुनने के लिए संसार में नहीं रहता. उसके नाती-पोतों को भी लंबे इंतजार के बाद ही फैसला नसीब हो पाता है.

फौजदारी के मामलों में भी हालत अलग नहीं है, वरना फिल्मकारों को ‘नो वन किल्ड जेसिका’ जैसी फिल्में बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती.

ऐसे किसी एक मामले का नाम क्या लिया जाए, जब पिछले वर्षों में हमने सामूहिक नरसंहारों तक के कई बहुचर्चित मामलों में कुसूरवारों को ‘साक्ष्यों के अभाव’ या ‘गवाहों के पलट जाने’ के कारण अपने किए की सजा से साफ बच निकलते देखा है. दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के लिए इंसाफ की राह में बाधाओं की गिनती आम तौर पर अभी भी कठिन ही है.

जब भी ये बाधाएं कोई गुल खिलाती हैं, हमारी व्यवस्था कुछ देर के लिए हमारे साथ विचलित-सी महसूस करने का अभिनय करती और मुकदमों के बढ़ते अंबार पर चिंता जताती हुई ऐसे भ्रम रचने में लग जाती है कि आगे हालात बदलने के जतन करेगी. लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब-कुछ भूलकर पुराने ढर्रे पर चलने लग जाती है.

जनदबाव का अभाव इस काम में उसका बड़ा सहायक होता है, जो नाइंसाफी के ऐसे हर हादसे के कुछ ही दिनों बाद ‘पब्लिक मेमोरी इज़ शॉर्ट’ को सही सिद्ध करते हुए इस तरह के किसी और हादसे तक कुंभकर्ण बना रहता है.

ठीक है कि रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद कोई आम विवाद नहीं और आम लोग उसमें किसी ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं कर रहे थे, सामान्य समझदारी भी जिसमें कई अनपेक्षित बिंदु खोज निकाले.

लेकिन इसमें अचरज की बात सिर्फ इतनी ही है कि उसकी सुनवाई करने वाले न्यायाधीश अपने फैसले को इंसाफ के बजाय फैसले देने की अदालती परंपरा का ‘अपवाद’ नहीं बना सके. विवाद से जुड़े निचली अदालतों के दो अन्य निराश करने वाले फैसलों पर गौर करने से यह बात कहीं ज्यादा साफ होकर सामने आती है.

इनमें पहला फैजाबाद के तत्कालीन जिला जज कृष्णमोहन पांडेय का एक फरवरी, 1986 का वह आदेश है, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद में लगाए गए उन तालों को खोल देने का आदेश दिया था, जो 22-23 दिसंबर, 1949 को मस्जिद में मूर्तियां रखे जाने के बाद उसे कुर्क करते हुए 29 दिसंबर, 1949 को बंद किए गए थे.

तब उन्होंने एक वकील की ये ताले खोलने की अर्जी पर दूसरे पक्ष को सुनना तक गवारा नहीं किया था. अलबत्ता, फैजाबाद के जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बुलाकर इतना भर पूछा था कि इससे कानून व्यवस्था की कोई समस्या तो खड़ी नहीं होगी? उक्त दोनों अधिकारियों ने ‘नहीं’ में जवाब दिया था और उन्होंने ताले खोलने का आदेश दे दिया था.

जैसे कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था का ही मामला रहा हो. बाद में उन्होंने कहा था कि यह फैसला उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर दिया, लेकिन उन दिनों उनके फैसले को लेकर जिस तरह की बातें कही गई थीं, वे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली नहीं ही थीं.

इसी तरह छह दिसंबर, 1992 को उक्त मस्जिद के ध्वंस के बाद कारसेवकों ने तत्कालीन सत्ता की मिलीभगत से उसके मलबे पर ‘अस्थायी राममंदिर’ का ‘निर्माण’ कर डाला, तो एक वकील ने हिंदुओं को उसमें स्थापित मूर्तियों के दर्शन की अनुमति देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की.

तब जस्टिस हरिनाथ तिलहरी ने, अस्थायी मंदिर की ‘पवित्रता’ के हित में, एक जनवरी, 1993 को उनकी याचिका मंजूर करते हुए व्यवस्था दी थी कि चूंकि संविधान की मूल प्रति में किए गए रेखांकनों में भगवान राम के भी रेखांकन हैं, इसलिए वे संवैधानिक शख्सियत हैं और हिंदू जहां भी उनके दर्शन की इजाजत मांगते हैं, वह उन्हें दी जानी चाहिए.

कारसेवकों के ‘अस्थायी मंदिर’ को वैध बना देने वाले इस फैसले से पहले उन्होंने यह विचार करना कतई जरूरी नहीं समझा कि इससे सर्वोच्च न्यायालय के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश की अवज्ञा करके मस्जिद ध्वस्त करने वाले कारसेवकों की कारस्तानी पुरस्कृत हो जाएगी.

अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी विवादित भूमि रामलला को देते हुए इस मुद्दे पर नहीं ही सोचा है कि उसका फैसला न सिर्फ छह दिसंबर, 1992 के ध्वंस बल्कि 22-23 दिसंबर, 1949 की रात उसमें मूर्तियां रखने के कृत्य के नायकों की भी जीत होगी.

ऐसे में उसके द्वारा खुद इन कृत्यों को गैरकानूनी मानने का क्या हासिल है? और उस सिद्वांत का क्या कि न्याय पाने का पहला हक उन्हें जाता है, जो क्लीन हैंडेड यानी पाक-साफ होकर अदालत का दरवाजा खटखटाने आए हों.

यहां तो वे अरसे तक इस ‘आस्था के विवाद’ के फैसले के अदालत के अधिकार पर ही उंगलियां उठाते रहे और अब अपनी आस्था की जीत को लेकर मगन हैं.

ध्वंस की साजिश के अभियुक्त लालकृष्ण आडवाणी तो खुल्लमखुल्ला धन्य हुए जा रहे हैं. कम से कम इस अर्थ में तो उनकी जीत हुई भी है कि जिस एक्सक्लूसिव अधिकार के अभाव में एक पक्ष का दावा पूरी तरह खारिज कर दिया गया, उसके अभाव के बावजूद उनको सारे अधिकार दे दिए गए हैं.

इस सवाल का सामना किए बिना कि क्या ध्वस्त बाबरी मस्जिद अपनी नींव पर खड़ी होती तो उसे ढहाकर ये अधिकार दिए जाते?

फिर इस तथ्य की उपेक्षाकर कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद के ध्वंस के फौरन बाद राष्ट्र के नाम संदेश में वादा किया था कि सरकार उसका पुनर्निर्माण कराएगी, दूसरे पक्ष को मस्जिद के लिए पांच एकड़ भूमि भर दी गई है. सरकार को इतना भी निर्दिष्ट नहीं किया गया कि वह भरपाई के लिए उस पर खुद मस्जिद बनाकर दे.

यहां याद रखना चाहिए कि सरकारों द्वारा उपद्रवों के दौरान क्षतिग्रस्त धर्मस्थलों की मरम्मत व पुनर्निर्माण की परंपरा रही है.

दूसरी ओर धर्मनिरपेक्षता को पवित्र संवैधानिक मूल्य मानने वाले देश की सरकार अब अदालती आदेश की बिना पर ऐसे राममंदिर के निर्माण में भागीदार होने जा रही है, जिसे ढहाकर मस्जिद बनाने का फिलहाल, कोई सबूत नहीं है. लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है.

अपनी आस्था जीत से ‘मन मस्त मगन’ हुए लोग औरों से कह रहे हैं कि वे फैसले को किसी की हार और किसी की जीत के रूप में न देखें. अब तक जो कुछ भी हुआ, उसे भुलाकर अपने भविष्य की चिंता करें.

यह भी कह रहे हैं कि देश में सौहार्द बनाए रखने का यही एक तरीका है-इस अंदाज में कि जैसे जिनसे वे कह रहे हैं, उन्हें सौहार्द बनाए रखना आता या भाता ही नहीं, जबकि विश्व हिंदू परिषद के लोग अभी भी दूसरे पक्ष को यह ‘सुझाने’ से बाज नहीं आ रहे कि वह फैसले में उसे मिली पांच एकड़ भूमि पर मस्जिद बनाए तो उसका नाम बाबरी न रखे.

दूसरी ओर वे अपनी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वह उन्हें अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा में कोई भूमि न दे.

अलबत्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आश्वासन दे रहा है कि वह भविष्य में मथुरा और काशी के मामले नहीं उठाएगा, लेकिन उसका क्या, उसने देश के पहले गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल को भी आश्वासन दिया था कि वह भविष्य में सांस्कृतिक संगठन ही बना रहेगा. उसके उस आश्वासन की परिणति यह है कि आज वह समूचे देश की राजनीति को नियंत्रित कर रहा है.

काश, ‘सौहार्द’ के नये ‘पैरोकार’ समझते कि सौहार्द कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसे सायास स्थापित किया जा सकता हो और वह तभी लंबी उम्र पाता है, जब उसकी नींव में समता, बंधुत्व और न्याय जैसी पवित्र भावनाएं और उनसे जुड़े मूल्य हों.

इस लिहाज से किसी समुदाय की निराशाजनित चुप्पी को गलत ढंग से उसकी सहमति या आत्मसमर्पण के रूप में पढ़ना कतई मददगार नहीं सिद्ध होने वाला.

वे नहीं समझ रहे और फैसले के बाद अपनी शक्ति व मनोबल बढ़ा हुआ महसूस कर रहे हैं तो कायदे से होना यह चाहिए था कि इस विवाद का बोझ उठाने में बुरी तरह फेल हुई भारतीय राष्ट्र राज्य की दूसरी एजेंसियों के साथ न्याय व्यवस्था भी आत्मावलोकन करती.

यह महसूस करतीं कि उसने अयोध्या के इस साधारण से विवाद के नासूर बन जाने के लंबे अरसे बाद उसे उसकी अंतिम परिणति तक पहुंचाया तो भी एक पक्ष की निराशाओं व असंतोषों का समाधान नहीं ही सकी.

उसका यह महसूस करना इस लिहाज से भी जरूरी है कि यह विवाद बढ़ते-बढ़ते सिर्फ मंदिर और मस्जिद का नहीं रह गया था. इसका हो गया था कि अल्पसंख्यकों को बराबरी के दर्जे से बेदखल करके दोयम बनाने में लगी बहुसंख्यक आक्रामकता कहां जाकर थमेंगी और हमारा देश भविष्य में धर्मनिरपेक्ष रह पाएगा या नहीं?

फैसले में हुई ‘आस्था की जीत’ के बाद इस आक्रामकता को अपने अच्छे दिन आ गए लगते हैं तो संवैधानिक मूल्यों की चिंता करने वालों को हिन्दी के वरिष्ठ कवि सुभाष राय की एक कविता याद आती है:

उसने स्वीकार किया है

कि संविधान एक पवित्र ग्रंथ है

उसकी सुरक्षा बेहद जरूरी है

इसलिए उसने तय किया है

जहां-जहां रखा है संविधान

गार्ड बिठा दो/ताले डाल दो.कोतवाल ने

फरमान जारी किया है

देश जहां भी हो

उसे जंजीरों में जकड़कर

लॉकअप में डाल दो

जोरों से तलाश है देश की

उस पर इनाम है

और वह फरार है.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)