1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद बने पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के फिल्म उद्योग ने पाया कि उसे बिलकुल नए सिरे से अपनी इमारत खड़ी करनी होगी. भारत के उलट, जहां फिल्म निर्माण के बंबई, पूना, कलकत्ता और मद्रास जैसे अलग-अलग केंद्र थे, पाकिस्तान में फिल्म निर्माण का सिर्फ एक केंद्र था- लाहौर.

लेकिन शहर में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण वहां के दोनों स्टूडियो, जिनके मालिक हिंदू थे (रूप के. शौरी और और दलसुख पंचोली), ज़मींदोज कर दिए गए थे. शौरी और पंचोली को लाहौर छोड़ने और भारत को अपना नया आशियाना बनाने पर मजबूर होना पड़ा. लाहौर में काम कर रहे दूसरे हिंदू कलाकार, मसलन, प्राण, ओम प्रकाश और कुलदीप कौर भी भारत आ गए.

लेकिन, जहां भारत आने वाले फिल्मी कलाकार हिंदू थे, वहीं बंबई के फिल्म उद्योग के सारे मुस्लिम कलाकारों ने नए देश की ओर रुख नहीं किया. उस समय की मल्लिका-ए-तरन्नुम नूरजहां जैसे कुछ लोगों के लिए यह अपनी जड़ों की ओर लौटने की ख्वाहिश के कारण लिया गया पूरी तरह से निजी फैसला था.

जब उनकी जन्म की जगह कसूर, पाकिस्तान में चली गई, तो उन्होंने वहां जाकर बसने का फैसला किया. निश्चित तौर पर भारत में पहले ही अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री के सेकुलर चरित्र ने कई मुस्लिमों के यहीं रहने के फैसले में अहम भूमिका निभाई.

कई लोग जो पाकिस्तान गए थे, उन्हें अपने कॅरिअर के उतार पर होने का एहसास था या उन्हें अपने कॅरिअर को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था. वे सब इस उम्मीद में पाकिस्तान गए कि वहां वे नए सिरे से शुरुआत कर पाएंगे.

लेकिन, इनमें से ज़्यादातर लोगों के लिए यह फायदेमंद सौदा साबित नहीं हुआ और सिर्फ मशहूर गायिका नूरजहां और पति-पत्नी की एक्टर-प्रोड्यूसर-डायरेक्टर की जोड़ी नज़ीर और स्वर्णलता को ही पाकिस्तान जाने के बाद भी कामयाबी मिलती रही.

आने वाले समय में जिन प्रतिभाओं को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करना था, वे सब स्थानीय नवागंतुक थे, जैसे संतोष कुमार, सबीहा ख़ानम और मसरत नज़ीर… क्योंकि अपने समय के ज़्यादातर सितारों, फिल्मकारों, गीतकारों और संगीतकारों ने भारत में ही रहने का फैसला किया था.

पाकिस्तान की ओर रुख करने वाले कुछ प्रमुख लोगों में फिल्मकार डब्ल्यूज़ेड अहमद, लेखक सआदत हसन मंटो और संगीतकार ग़ुलाम हैदर और फ़िरोज़ निज़ामी के नाम शामिल हैं.

काफी संघर्ष के बाद पहली पाकिस्तानी फिल्म 7 अगस्त, 1948 को रिलीज हो सकी. दाउद चंद की तेरी याद नाम की इस फिल्म में आशा पोसले और दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर ख़ान थे.

लेकिन उस वक्त के भारतीय फिल्म निर्माण की तुलना में घटिया क्वालिटी वाली यह फिल्म इससे जुड़े लोगों के लिए किसी भी तरह से याद रखने लायक नहीं साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई.

पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की गाड़ी को धक्का देने का काम किया नज़ीर और स्वर्णलता (एक सिख जो धर्म परिवर्तन करा के सईदा बन गईं) ने. उन्होंने अपनी पंजाबी फिल्म फेरे (1949) के तौर पर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को पहली सिल्वर जुबली हिट फिल्म दी.

इस फिल्म का निर्माण 65,000 रुपये की लागत से किया गया था. जब दूसरे फिल्मकार, जैसे डब्ल्यूज़ेड अहमद, अनवर क़माल पाशा और सिब्तेन फ़ज़ली आदि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बनाने में अपने हिस्से की मेहनत कर रहे थे, तब उन्हें न सिर्फ उनके पास मौजूद सीमित संसाधनों की समस्या का सामना करना पड़ा, बल्कि सरहद के उस पार से आने वाली तकनीकी रूप से श्रेष्ठ हिंदी फिल्मों की रिलीज़ की संख्या को सीमित करने के लिए ताकतवर डिस्ट्रीब्यूटर लॉबी से भी लड़ाई लड़नी पड़ी.

ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अनुसार इससे स्थानीय फिल्म उद्योग के विकास में बाधा आ रही थी. पाकिस्तानियों के लिए स्थिति कितनी ख़राब थी, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नूरजहां जैसी चोटी की कलाकार भी पहली फिल्म 1951 से पहले नहीं आ सकी. पंजाबी फिल्म चान वे नूरजहां की पहली फिल्म थी. धीरे-धीरे इंडस्ट्री पटरी पर आने लगी.

विभाजन के इर्द-गिर्द घटी घटनाओं को लेकर भारत में बनने वाली शुरुआती फिल्मों में एक थी, नरगिस-करन दीवान से सजी लाहौर (1949), जिसका निर्देशन एमएल आनंद ने किया था. इसमें नरगिस ने एक अपहृत महिला का किरदार निभाया था. और दीवान ने उनके प्रेमी का जो अपनी प्रेमिका को वापस लाने के लिए पाकिस्तान जाता है.

पाकिस्तान में भी इस रास्ते पर चलते हुए अगले साल उपमहाद्वीप के विभाजन पर केंद्रित फिल्म आई मसूद परवेज़ की बेली. लेकिन, विभाजन के ज़ख्म अभी काफी ताज़ा थे और यह एक ऐसी चीज़ थी, जिससे दूर रहने को दोनों ही देशों ने तरजीह दी.

यही कारण है कि भारत में विभाजन पर जितना लेखन मिलता है, उसकी तुलना में तीनों देशों (1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान से बने बांग्लादेश को शामिल करके) में विभाजन को लेकर बनी फिल्मों की संख्या काफी कम है.

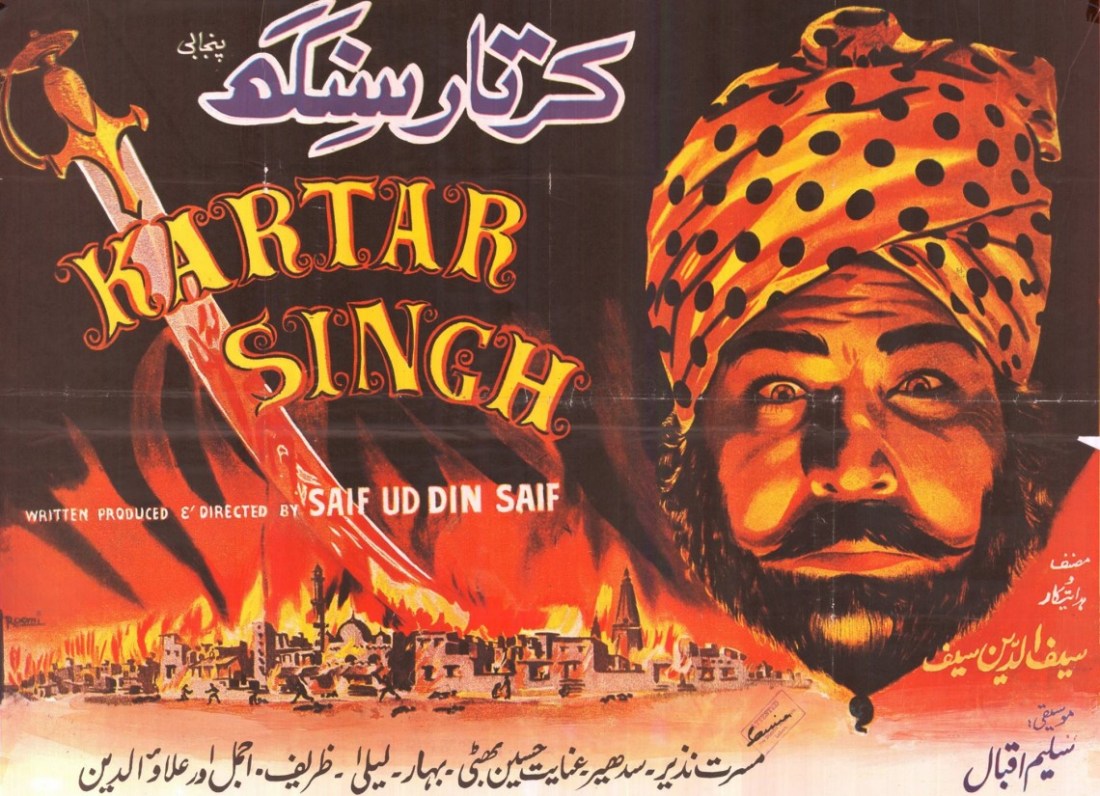

भारत की ही तरह पाकिस्तान में भी कुछ फिल्मकार थे, जिन्होंने दोनों देशों की आज़ादी की लड़ाई के सबसे रक्त-रंजित दौर को देखने की कोशिश की. 1947 का पुनरावलोकन करने वाली कुछ प्रमुख पाकिस्तानी फिल्मों में सैफुद्दीन सैफ़ की यादगार पंजाबी फिल्म करतार सिंह (1959), रज़ा मीर की लाखों में एक (1967) और सबिहा सुमर की खामोश पानी (2003) का नाम लिया जा सकता है.

करतार सिंह की गितनी पाकिस्तान से आने वाली अब तक सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में की जाती है. यह हकीकत में विभाजन पर बनी काफी संतुलित (जितनी संतुलित यह हो सकती थी) और संवेदनशील फिल्म है.

इस फिल्म में विभाजन से पहले के भारत के पंजाब का एक सांकेतिक गांव है, जिसमें हिंदू, सिख और मुसलमान मिल-जुल कर शांति से रहते हैं. इस गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति वहां का वैद्य प्रेम नाथ (ज़रीफ़) है.

द्वितीय विश्वयुद्ध में शामिल होने वाला उमर दीन जो एक मुसलमान है और छोटी-मोटी चोरी और फसाद करने वाला करतार सिंह इस गांव के कुछ अन्य मुख्य लोग हैं. गांव में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद उमर दीन और और उसकी प्रेमिका (मसरत नज़ीर) को पाकिस्तान पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है.

करतार सिंह की उमर दीन से, जो अब बॉर्डर पुलिस में काम कर रहा है, हाथापाई होती है. उमर दीन उसे ज़ख्मी कर देता है, लेकिन उसे जाने देता है. उमर दीन का भाई भारत में फंस जाता है. उसे प्रेम नाथ पनाह देता है.

करतार सिंह दोनों भाइयों को मिलाने के लिए उसे लेकर सरहद पर जाता है. लेकिन वहां उमर दीन यह सोचकर उसे गोली मार देता है कि करतार सिंह फिर कोई फसाद करने के लिए आया है.

थोड़े लचर निर्देशन के बावजूद करतार सिंह अपनी ताकतवर कहानी के बल पर असर छोड़ने में कामयाब रहती है. यह कहानी, बेहद प्रभावशाली ढंग से विभाजन के ख़ौफनाक समय को साकार कर देती है.

यह फिल्म मानवता के पक्ष में आवाज़ उठाती है और इसमें बेवजह हिंदू या सिख को निशाना नहीं बनाया गया है. अगर यहां बदमाश किस्म का करतार सिंह है तो अच्छे सिख भी हैं. और करतार सिंह भी आख़िरकार पाकिस्तान पहुंचने में एक मुसलमान की मदद करते हुए अपनी जान गंवा देता है.

एक दूसरी उप-कथा में उमर दीन की बहन (लैला) को सिखों ने अगवा कर लिया है. जब एक नौजवान सिख उसके साथ ज़्यादती करना चाहता है, तब न सिर्फ उसका पिता ही उसे मार देता है, बल्कि वह बूढ़ा व्यक्ति उमर दीन की बहन को हिफाजत में साथ वापस भेज देता है.

तकनीकी तौर पर कमज़ोर होने और स्टेजनुमा एक्टिंग के बावजूद संगीत हमेशा से पाकिस्तानी फिल्मों का मजबूत पक्ष रहा है. और इस लिहाज़ से करतार सिंह भी कोई अपवाद नहीं है.

इस फिल्म की एक बड़ी विशेषता सलीम इक़बाल का दिया हुआ संगीत है. इसमें सबसे अलग ही दिखाई देने वाला गीत दरअसल अमृता प्रीतम की पंजाब के विभाजन पर लिखी गई यादगार कविता अज्ज आखां वारिस शाह नू है, जिसे बेहद भावपूर्ण तरीके से आत्मा उड़ेल कर गाया गया है. करतार सिंह 18 जून, 1959 को ईद के दिन रिलीज़ हुई थी और तब से अब तक इसने पाकिस्तान में काफी सम्मानित स्थान हासिल कर लिया है.

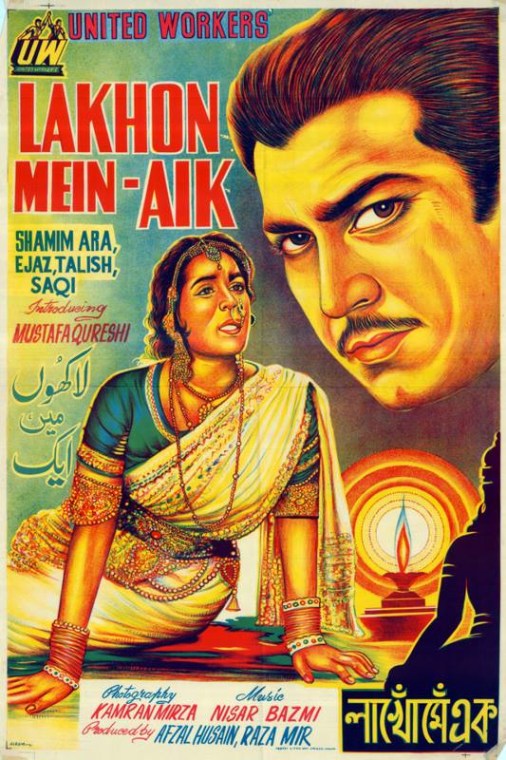

इसी तरह लाखों में एक की मुख्य कहानी विभाजन के 20 साल बाद की है, लेकिन भारत-पाकिस्तान के बीच की प्रेम कहानी में 1947 की घटनाएं ही मुख्य भूमिका निभाती हैं. यह 1947 में पिता के गायब हो जाने के बाद पाकिस्तान में पाली गई एक हिंदू लड़की (शमीम आरा) और एक मुस्लिम लड़के (एजाज़ दुर्रानी) के बीच की असफल प्रेम कहानी है.

रज़ा मीर द्वारा निर्देशित इस फिल्म की स्क्रिप्ट और किसी ने नहीं वामपंथी विचारधारा वाले जिया सरहदी ने लिखी थी, जो 1953 में पाकिस्तान में बसने से पहले हमलोग (1951) और फुटपाथ (1953) जैसी सामाजिक-यथार्थवादी फिल्में बना चुके थे.

पाकिस्तानी लाखों में एक को सरहद के उस पार बनी सबसे संवेदनशील प्रेम कहानियों में से एक मानते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि राजकपूर की हिना (1991) इससे ही प्रभावित थी, जिसे उनकी मृत्यु के बाद रणधीर कपूर ने पूरा किया था.

हालांकि, पाकिस्तान में इसे एक काफी संतुलित और सधी हुई फिल्म माना जाता है, लेकिन अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए, तो लाखों में एक में दिक्कतें नज़र आती हैं. जहां इस फिल्म के सारे मुस्लिम किरदार नेकदिल हैं, वहीं, हीरोइन और उसके पिता को छोड़कर हर हिंदू नकारात्मक या दुष्ट दिखाया गया है.

और उसके पिता को भी, जो 20 सालों के बाद अपनी बेटी को भारत लाने के लिए वापस आता है, उसकी वहां शादी कर देता है. उसे पिता को दो दशक पहले हुए दंगों में मुसलमानों के प्रति सहानुभूति दिखलाने की कीमत चुकानी पड़ती है और भारत सरकार उसे पागलखाने में डाल देती है.

शमीम आरा अपने प्रेमी को बचाने के लिए पति द्वारा चलाई गई गोली के बीच में आ जाती है और इस तरह अपनी जान देकर उसकी रक्षा करती है. पाकिस्तान उसके इस कदम को प्रेम और शांति के लिए दी गई चरम कुर्बानी करार दे सकता है, लेकिन अगर इसका सही तरीके से पाठ किया जाए, तो एक मुस्लिम के लिए जान देना एक हिंदू से और वह भी भारत में जाकर शादी करने के लिए किया गया प्रायश्चित है.

लेकिन इन सबके परे अगर इस फिल्म के किसी पहलू पर दोनों मुल्क सर्वसम्मति से एकमत हो सकते हैं, तो वह है निसार बज़्मी द्वारा दिया गया इसका संगीत. इस फिल्म में नूरजहां ने अपने कॅरिअर कुछ सबसे शानदार गाने गाए हैं.

रोचक बात ये है कि उनके द्वारा गाए गए एक भजन मन मंदिर के देवता पर रेडियो पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी थी, जिसके कारण इस फिल्म के रिकॉर्ड की जबरदस्त बिक्री हुई थी.

लाखों में एक की तरह, साबिहा सुमर की खामोश पानी की मुख्य कहानी भी 1947 के दौर पर आधारित न होकर, 1979 की है. यह फिल्म जनरल जिया-उल-हक़ के दौर में इस्लामिक कट्टरपंथ के उभार के सूत्रों को खोजती है.

यह फिल्म अधेड़ उम्र की विधवा आएशा (किरन खेर) के बारे में है, जो पश्चिमी पाकिस्तान में अच्छे से घुली-मिली हुई है और किशोरों को क़ुरान पढ़ाती है. वह बेबसी के साथ नए निज़ाम में अपने युवा बेपरवाह बेटे सलीम (आमिर मलिक) को एक कट्टरपंथी में बदलते हुए देखती है.

लेकिन, इस पूरी फिल्म में 1947 का साया आएशा के अतीत से जुड़ कर हर जगह मौजूद है. वह मूल रूप से एक सिख थी. तब उसका नाम वीरो हुआ करता था. विभाजन के समय उसके परिवार ने मुस्लिम गिरोहों के हाथों ‘बर्बाद’ होने की जगह अपनी आबरू और सम्मान की ‘रक्षा’ करने के लिए कुएं में छलांग लगाने का कदम उठाने के लिए तैयार करने की कोशिश की थी. लेकिन वह जान देने की जगह वहां से भाग गई.

वीरो मौत से तो बच गई लेकिन उसे पकड़ लिया गया, उसके साथ तमाम ज़्यादतियां की गईं. किया गया और कैद कर लिया गया. आख़िरकार वह अपने अपहरणकर्ता से शादी करती है और पाकिस्तान में मुस्लिम (आएशा नाम धारण करके) के तौर पर बस जाती है. लेकिन वह पानी लेने के लिए कभी कुएं पर नहीं जाती.

1979 में जब घटनाओं में उबाल आता और उसका बेटा उसके इतिहास को जानकर स्तब्ध रह जाता है और उसे ठुकरा देता है, तब आएशा को लगता है कि वह कभी भी अपने अतीत से छुटकारा नहीं पा सकती है. एक बेहद दिल को छू लेने वाले क्लाइमेक्स में वह आखिरकार कुएं तक जाती है और उसमें कूद कर अपनी जान दे देती है.

इस फिल्म को ऊंचाई पर ले जाने में पारोमिता वोहरा की अंतदृष्टिपूर्ण पटकथा और फिल्म में अंतर्निहित हिंसा को नज़ाकत के साथ निभा लेने के सुमर के हुनर का अहम योगदान है, जो खून-ख़राबे या मेलोड्रामा का कोई प्रदर्शन किए बगैर अपनी बात कह जाती हैं.

इस फिल्म में मौन, शब्दों से ज़्यादा मुखर है. ये फिल्म हमें धार्मिक कट्टरता के दूरगामी परिणामों के बारे में बताती है. इस अर्थ में भले वीरो/आएशा इस फिल्म की केंद्रीय किरदार है, मगर वास्तव में सलीम का डरावने तरीके से एक कट्टरपंथी में तब्दील होने की प्रक्रिया ज़्यादा ताकत के साथ उभर कर आती है और कहीं ज़्यादा असर छोड़ती है.

(करन बाली एक स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री निर्माता हैं.)

(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)