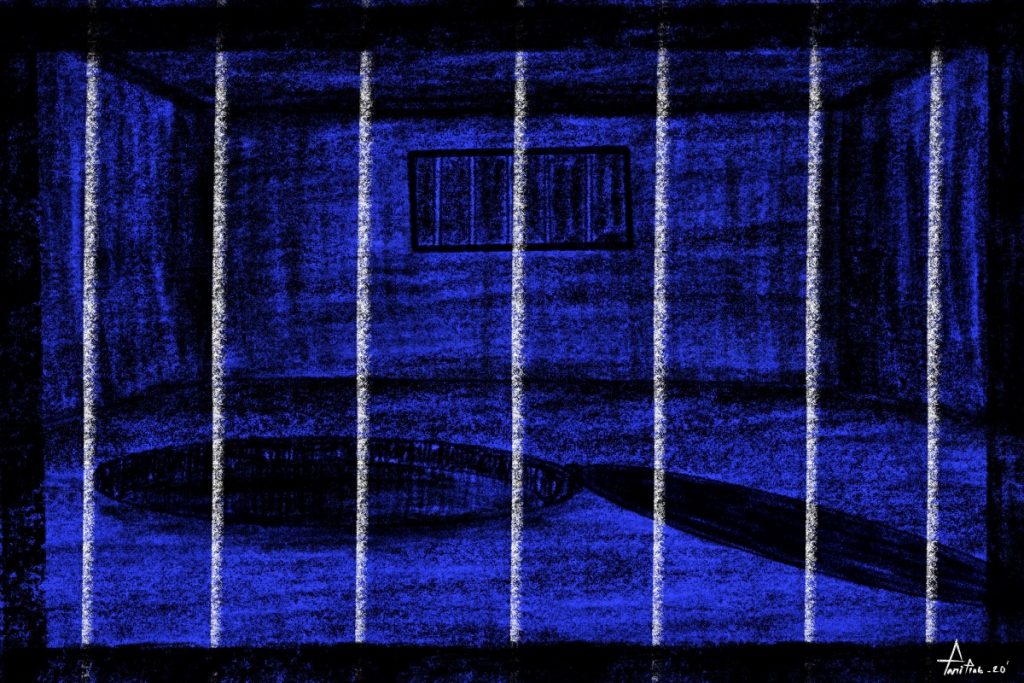

ग़लत तरीके से बिना गुनाह के एक लंबा समय जेल में गुज़ारने वाले लोगों द्वारा झेली गई पीड़ा की जवाबदेही किस पर है? क्या यह वक़्त नहीं है कि देश में पुलिस प्रणाली और अपराध न्याय प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए जाएं?

‘कोई न कोई जरूर जोसेफ के के बारे में झूठी सूचनाएं दे रहा होगा, वह जानता था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है लेकिन एक अलसुबह उसे गिरफ्तार किया गया.’

(Someone must have been telling lies about Joseph K, he knew he had done nothing wrong but one morning, he was arrested)

बहुचर्चित उपन्यासकार फ्रांज काफ्का के उपन्यास ‘द ट्रायल ’ (The Trial) की यह शुरुआती पंक्ति, जो लगभग एक सदी पहले (1925) प्रकाशित हुआ था, आपको आज बेहद मौजूं लग सकती हैं.

उपन्यास किन्हीं जोसेफ के के इर्दगिर्द घुमता है, जो किसी बैंक में मुख्य कैशियर है, जिसे उसकी तीसवीं सालगिरह पर दो अनपहचाने लोगों द्वारा अचिह्नित अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है.

उपन्यास उसकी उन तमाम कोशिशों पर केंद्रित है, जिसमें वह उस पर लगे आरोपों का पता करने की कोशिश करता रहता है, जो कभी स्पष्ट नहीं होते, उसके उन बदहवास प्रयासों की बात करता है जहां वह उन आरोपों से मुक्त होने की कोशिश करता है और उपन्यास का अंत उसके 31वें जन्मदिन के महज दो दिन पहले शहर के बाहर एक खदान के पास उसकी हत्या में होता है.

मालूम हो कि यह महान लेखक- जिसे बीसवीं सदी के विश्व साहित्य की अज़ीम शख्सियत समझा जाता है, जो बहुत कम उम्र में चल बसे, चाहते थे कि उनकी तमाम पांडुलिपियां- जिसमें उनका यह अधूरा उपन्यास भी शामिल था – उनके मरने के बाद जला दी जाए.

यह अलग बात है कि उनके करीबी दोस्त मैक्स ब्रॉड, जिसे उन्होंने यह जिम्मा सौंपा था, ने उनके निर्देशों का नहीं माना और जिसका नतीजा था एक कालजयी किस्म की रचना जो असंवेदनशील और अमानवीय नौकरशाही तंत्र के सामने एक साधारण व्यक्ति के संघर्ष के बहाने उसको बेपर्द करती है और नागरिक अधिकारों के व्यापक अभाव की स्थिति को रेखांकित करती है.

गुजरात के सूरत में बीस साल पहले शिक्षा से जुड़ी एक कॉन्फ्रेंस में जुटे 127 लोग- जिनमें से पांच लोगों की इस दौरान मौत भी हो चुकी है- जिन्हें प्रतिबंधित सिमी संगठन से जुड़ा बताया गया था, उनकी इतने लंबे वक्फे के बाद हुई बेदाग रिहाई से यह बात फिर एक बार प्रासंगिक हो उठी है.

दिसंबर 2001 में समूह में शामिल लोग ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड के बैनर तले हुए कॉन्फ्रेंस के लिए देश के दस अलग-अलग राज्यों से लोग एकत्रित थे, जिनमें कुछ राजस्थान से आए दो कुलपति, चार-पांच प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर तथा एक रिटायर्ड न्यायाधीश तथा अन्य पेशों से संबद्ध पढ़े-लिखे लोग शामिल थे.

इन लोगों को बेदाग रिहा करते हुए अदालत ने पुलिस पर तीखी टिप्पणी की है कि उसका यह कहना कि यह सभी लोग प्रतिबंधित संगठन ‘सिमी’ से जुड़े थे, न भरोसा रखने लायक है और न ही संतोषजनक है, जिसके चलते सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर बरी किया जाता है.’

इन सभी में ही शामिल है आसिफ शेख- जो 2001 में गुजरात विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के टॉपर थे, इस केस ने उनकी जिंदगी ऐसे तबाह की कि उसको आज भी ठौर नहीं मिला. आतंकवाद का टैग लग गया था, इसलिए किसी मीडिया हाउस ने नौकरी नहीं दी, कभी कॉल सेंटर में काम किया, कभी कपडे़ बेचे, कभी लाउड स्पीकर की दुकान खोली और पिछले 13 सालों से मिर्ची बेच रहे हैं.

मालूम हो इन सभी को एक साल से अधिक समय तक ऐसे फर्जी आरोपों के लिए जेल में बंद रहना पड़ा था और अदालती कार्रवाई में शामिल होने के लिए आना पड़ता था.

इन 127 में से एक जियाउददीन अंसारी का सवाल गौरतलब है कि ‘अदालत ने हमें सम्मानजनक ढंग से रिहा किया है, लेकिन उन लोगों – अफसरों का क्या- जिन्होंने हमें नकली मुकदमों में फंसाया था, क्या उन्हें भी दंडित होना पड़ेगा.’

अदालत की पुलिस की तीखी टिप्पणी दरअसल हाल के समयों में इसी तरह विभिन्न धाराओं में जेल के पीछे बंद दिशा रवि जैसे अन्य मुकदमों की भी याद दिलाती है, जहां पुलिस को अपने कमजोर एवं पूर्वाग्रहों से प्रेरित जांच के लिए लताड़ मिली थी.

तय बात है कि सूरत के फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार रहे इन लोगों की बेदाग रिहाई न इस किस्म की पहली घटना है और न ही आखिरी.

यह सिस्टम किसी की जिंदगी किस तरह बर्बाद कर सकता है, उसका एक सबूत हम 20 साल पहले बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार हुए विष्णु तिवारी की हुई बेदाग रिहाई से भी देख सकते हैं.

कुछ माह पहले हुई डॉ. कफील खान की बेदाग रिहाई में भी देख सकते हैं, जब उन्हें सात माह के बाद रिहा किया गया था. याद रहे उच्च अदालत के सख्त एवं संतुलित रवैये का बिना यह मुमकिन नहीं थी, जिसने डॉ. कफील खान के खिलाफ दर्ज इस केस को ही ‘अवैध’ बताया.

उस वक्त भी यही बात कही गई थी कि हमारी पुलिस एवं न्याय प्रणाली में डॉ. कफील खान का प्रसंग अपवाद नहीं है. उनका नाम कभी इफ्तिखार गिलानी भी हो सकता है, जिन्हें कभी ‘ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट’ के तहत जेल में डाल दिया गया था और फिर बाइज्जत रिहा किया गया.

या उस स्थान पर छत्तीसगढ़ के किसी आदिवासी का नाम भी चस्पां हो सकता है, जिसे इसी तरह सालों साल जेल में गुजारने पड़े हों और फिर बिना किसी सबूत के अभाव के बरी कर दिया गया हो.

प्रश्न उठता है कि किसी को फर्जी केस में फंसाकर उनकी जिंदगी ख़राब कर देना यहां इतना आसान क्यों है?

§

पता नहीं लोगों को एक युवक आमिर का वह प्रसंग याद है कि नहीं जिसे अपनी जिंदगी के 14 साल ऐसे नकली आरोपों के लिए जेल में गुजारने पड़े थे, जिसमें कहीं दूर-दूर तक उसकी संलिप्तता नहीं थी.

उस पर आरोप लगाया गया था कि दिल्ली एवं आसपास के इलाकों में हुए 18 बम विस्फोटों में वह शामिल था. यह अलग बात है कि यह आरोप जब अदालत के सामने रखे गए तो एक-एक करके अभियोजन पक्ष के मामले खारिज होते गए और आमिर बेदाग रिहा हो गया. (2012)

यह अलग बात है कि इन चौदह सालों में उसके पिता का इंतक़ाल हो चुका था और मां की मानसिक हालत ऐसी नहीं थी कि वह बेटे की वापसी की खुशी को महसूस कर सके.

आमिर को जिस पीड़ादायी दौर से गुजरना पड़ा, जिस तरह संस्थागत भेदभाव का शिकार होना पड़ा, पुलिस की सांप्रदायिक लांछना को झेलना पड़ा, यह सब एक किताब में प्रकाशित भी हुआ है.

‘फ्रेमड एज ए टेररिस्ट (2016) शीर्षक से प्रकाशित इस किताब के लिए जानी-मानी पत्रकार एवं नागरिक अधिकार कार्यकर्ती नंदिता हक्सर ने काफी मेहनत की है.

क्या यह कहना मुनासिब होगा कि सरकारें जब एक खास किस्म के एजेंडा से भर जाती है और लोगों की शिकायतों के प्रति निर्विकार हो जाती है, तो ऐसे ही नज़ारों से हम बार-बार रूबरू होते रहते हैं.

क्या यह वक्त नहीं है कि पुलिसिंग प्रणाली और अपराध न्याय प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए जाएं?

कुछ साल पहले किन्हीं सत्येंद्र गर्ग, जो उन दिनों जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे तथा जिन्हें उत्तर पूर्व का प्रभार मिला हुआ था, उनकी फेसबुक टिप्पणी सुर्ख़ियों में आई थी. (द टेलीग्राफ, 20 फरवरी 2017)

टिप्पणी का फोकस वर्ष 2005 में दिल्ली में हुए बम धमाके में- जिनमें 67 लोग मारे गए थे- संलिप्तता के आरोप में पकड़े गए तीन मुस्लिम युवकों और ग्यारह साल सलाखों के पीछे गुजारने के बाद उनकी रिहाई पर था.

मालूम हो कि अदालत ने इन तीनों के खिलाफ पुलिस द्वारा पेश सबूतों को ‘गढ़े हुए’ करार दिया था और उन्हें खारिज किया था तथा पुलिस के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की थीं.

अपनी टिप्पणी में जनाब गर्ग ने लिखा था कि ‘आखिर आप जब किसी ऐसे अपराध के लिए सलाखों के पीछे ग्यारह साल गुजारते हैं, जिसे आपने अंजाम नहीं दिया हो, तो आप व्यवस्था से क्षुब्ध हो सकते हैं. मैं उन युवकों के मानसिक स्थिति की कल्पना कर रहा हूं, जिन्हें 11 साल सलाखों के पीछे गुजारने पड़े. आखिर यह कैसी पुलिस व्यवस्था है और किस तरह की अपराध न्याय प्रणाली है जहां निरपराधों को इस तरह जेल में सड़ने के लिए छोड़ा जा सकता है.’

अख़बार के प्रतिनिधि से बात करते हुए उन्होंने यह भी जोड़ा कि जिन सुरक्षा अधिकारियों ने इस केस की जांच की है, उन्हें भी जवाबदेह बनाना चाहिए. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पुलिस के इस पक्षपातपूर्ण जांच का नतीजा है कि उन 67 पीड़ितों के परिवारों के लिए भी न्याय से इनकार किया गया है और हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिर इन बम धमाकों को किसने अंजाम दिया था!

सवाल यह उठता है कि आखिर इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि आने वाले वक्त में किसी निरपराध को डॉ. कफील खान या आमिर जैसी स्थिति से गुजरना न पड़े, और क्या तरीका हो सकता है कि इन बेगुनाहों को झूठे आरोपों के इस बोझ के साये से- भले ही वह कानूनन मुक्त हो गए हों – कैसे मुक्ति दिलाई जा सकती है.

शायद सबसे आसान विकल्प है ऐसे लोगों को, जिनके साथ व्यवस्था ने ज्यादती की, आर्थिक मुआवजा देना, जैसा कि पिछले माह राष्ट्र्रीय मानवाधिकार आयोग ने किया जब उसने छत्तीसगढ़ सरकार को यह निर्देश दिया कि वह उन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, विदुषियों को मुआवजा प्रदान करें, जिन पर वर्ष 2016 में झूठी एफआईआर की गई थी.

मालूम हो कि अध्यापकों, कार्यकर्ताओं का वह दल- जिसमें प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, प्रोफेसर अर्चना प्रसाद, कामरेड विनीत तिवारी, कामरेड संजय पराते आदि शामिल थे, मानवाधिकारों के हनन की घटनाओं की जांच करने वहां गया था.

मानवाधिकार आयोग ने कहा कि ‘हमारी यह मुकम्मल राय है कि इन लोगों को इन झूठे एफआईआर के चलते निश्चित ही भारी मानसिक यातना से गुजरना पड़ा, जो उनके मानवाधिकार का उल्लंघन था और राज्य सरकार को उन्हें मुआवजा देना ही चाहिए.’

लेकिन क्या ऐसा मुआवजा वाकई उन सालों की भरपाई कर सकता है, उस व्यक्ति तथा उसके आत्मीयों को झेलनी पड़ी मानसिक पीड़ा को भुला सकता है, निश्चित ही नहीं!

मुआवजे की चर्चा चल रही है और बरबस एक तस्वीर मन की आंखों के सामने घूमती दिखी जो पिछले दिनों वायरल हुई थी. इस तस्वीर में एक अश्वेत व्यक्ति को बेंच पर बैठे दिखाया गया था, जिसके बगल में कोई श्वेत आदमी बैठा है और उसे सांत्वना दे रहा है.

ख़बर के मुताबिक श्वेत व्यक्ति ने उसके सामने एक खाली चेकबुक रखा था और कहा था कि वह चाहे जितनी रकम इस पर लिख सकता है, मुआवजे के तौर पर. अश्वेत आदमी का जवाब आश्चर्यचकित करनेवाला था.

‘सर, क्या वह रक़म मेरी पत्नी और बच्चों को लौटा सकती है, जो भयानक गरीबी में गुजर गए जिन दिनों मैं बिना किसी अपराध के जेल में सड़ रहा था.’

ध्यान रहे कि गलत ढंग से फंसाए गए बेगुनाहों को मुआवजा देने की बात यहां कानून की किताबों में दर्ज नहीं हो सकी है.

याद करें कि तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार ने मानवाधिकार समूहों द्वारा निरंतर डाले गए दबाव के बाद वर्ष 2007 के मक्का मस्जिद बम धमाका केस में पकड़े गए 16 बेगुनाहों को मुआवजा देने का ऐलान किया था. मुआवजे का भुगतान इस बात की ताईद कर रहा था कि उन्हें गलत ढंग से फंसाया गया.

मुआवजा दिए जाने के डेढ साल के अंदर ही उच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और इस मुआवजे के आदेश को खारिज किया और कहा कि जिन लोगों को मुआवजा दिया गया है, उसकी वापसी करवायी जाए.

अदालत का कहना था कि ‘आपराधिक केस से दोषमुक्त हो जाना या बरी हो जाना, यह कोई आधार नहीं हो सकता मुआवजा प्रदान करने का.’

दरअसल हम सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले को (2014) याद कर सकते हैं जिसने मुआवजे की तमाम दलीलें इस वजह से सिरेसे खारिज की थी कि उसका कहना था कि इससे एक गलत नज़ीर कायम हो सकती है.

§

ख़बरों के मुताबिक इन पंक्तियों के लिखे जाते वक्त भी सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक याचिका विचाराधीन है जहां ऐसे सभी निरपराधों को मुआवजा देने की मांग की गई है, जिन्हें लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा.

किन्हीं अश्विनी उपाध्याय, जो पेशे से एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से दायर इस याचिका में इन बिंदुओं को उठाया गया है: अपनी सत्ता का दुरूपयोग करके किसी व्यक्ति को जबरन दिया गया कारावास संविधान की धारा 21 के तहत उस व्यक्ति के जीवन और आज़ादी के अधिकार का उल्लंघन करता है, आज की तारीख में ऐसी फर्जी मामलों में बढ़ावा हुआ है, जिससे न्याय के साथ खिलवाड़ की तथा मुल्क की अपराध न्यायप्रणाली में एक ब्लैक होल के निर्माण की संभावना बनी है.

याचिका में बीस साल बाद एक झूठे मुकदमे में सज़ा काटकर निकले विष्णु तिवारी के केस का उल्लेख है, जिसमें कहा गया कि हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसे बाइज्जत बरी किया, लेकिन उसके लिए किसी मुआवजे की मांग नहीं की.

याचिका में आला अदालत के सामने यह गुहार लगाई गई है कि वह केंद्र और राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि वह गलत ढंग से फंसाये गए लोगों को मुआवजा देने के दिशानिर्देश तय करे.

याचिका में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि किस तरह वर्ष 2018 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट में उसने सरकार से सिफारिश की थी कि वह गलत ढंग से फंसाये लोगों मुआवजे का इंतजाम करे, या उसमें बबलू चौहान बनाम दिल्ली सरकार के मामले का जिक्र करते हुए दिल्ली उच्च अदालत के इस आदेश को रेखांकित किया है, जिसमें गलत ढंग से फंसाये गए और लंबे कारावास के बाद रिहा हुए मामले में मुआवजा प्रदान किया गया था. इसी फैसले को आधार बनाते हुए लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी.

कहना मुश्किल है कि आला अदालत इस याचिका पर क्या निर्णय देगी?

न्यायपालिका इस मामले में जो भी कहे, एक बड़ा सवाल शेष नागरिक समाज, जिसमें हम आप वे सभी शामिल हैं, के विराट मौन का ही है, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले- और अपनी मुंह मियां मिटठू बनने वाले लोग, ऐसी तमाम घटनाओं पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देते; अलबत्ता खामोश ही रहते हैं.

क्या वह जानने की जोखिम उठाना नहीं चाहते कि लोकतंत्र जो लोगों से ही बनता है, उसकी न्यायिक प्रणाली इतनी बेरहम क्यों है कि वह किसी को जेल की कालकोठरी में ठूंसे जाने के बाद उसके बारे में पूरी तरह भूल जाना ही श्रेयस्कर समझती है.

(सुभाष गाताडे वामपंथी एक्टिविस्ट, लेखक और अनुवादक हैं.)