दिल्ली हाईकोर्ट के तीन छात्र कार्यकर्ताओं को यूएपीए के मामले में ज़मानत देने के निर्णय को अन्य न्यायालयों द्वारा नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल न करने का आदेश देकर शीर्ष अदालत ने फिर बता दिया कि व्यक्ति की आज़ादी और राज्य की इच्छा में वह अब भी राज्य को तरजीह देती है.

जो डर था वही हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने फिर बतला दिया कि व्यक्ति की आज़ादी और राज्य की इच्छा में अभी भी वह राज्य को तरजीह देता है. दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले पर, जिसमें उसने नताशा नरवाल, देवांगना कलीता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दी थी, सर्वोच्च न्यायालय ने हैरानी जतलाई है. आखिर जमानत का फैसला 100 पृष्ठों में क्यों? उसने तीनों का जमानत रद्द न करके रहम किया है लेकिन साथ ही इस फैसले को आगे नजीर की तरह इस्तेमाल न करने का आदेश दिया है.

सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के पहले यह सवाल किया जा रहा था कि क्या अदालतों ने खुद को उस बंदिश से आज़ाद करना शुरू कर दिया है जो तथाकथित आतंक विरोधी क़ानून यूएपीए के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही अपनी और बाकी अदालतों के अधिकार पर लगा दी थी? द वायर हिंदी में ही यह सवाल हमने कुछ दिन पहले पूछा था कि क्या अदालत खुद को अपनी पाबंदी से आज़ाद कर पाएगी?

नताशा नरवाल, देवांगना कलीता और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के आदेशों के बाद विधिवेत्ता यह पूछ रहे हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी कि क्या दिल्ली के उच्च न्यायालय का यह फैसला उस दिशा में एक कदम है!

यह ख़ास सिर्फ इसलिए नहीं है कि पहली बार यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार लोगों को नियमित और पूर्ण जमानत पर रिहा किया गया है. स्वास्थ्य या मानवता या दया के कारण नहीं जैसा कुछ मामलों में पहले हुआ है.

तीनों की जमानत के फैसले का महत्त्व इसलिए है कि पुलिस या अभियोक्ता द्वारा इनके खिलाफ यूएपीए के इस्तेमाल के लिए पेश किए गए दावों की पड़ताल के बाद अदालत ने इन तीनों को पूरी और नियमित जमानत देने का निर्णय किया है.

यह इस कानून के इस रूप में प्रभावी होने के बाद से आज तक नहीं किया गया है. यानी जमानत की सुनवाई करते वक्त किसी अदालत ने इस पर राय नहीं दी है कि संबंधित मामले में यूएपीए का इस्तेमाल ही किया जाना चाहिए कि नहीं. पहली बार इस मामले में अदालत ने कहा है कि यूएपीए का इस्तेमाल इन तीनों के खिलाफ अनुचित है. इस वजह से उन्हें रिहा किया गया है.

किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तारी के बाद माना जाता है कि जमानत नियम है. जेल अपवाद है. यह उस सिद्धांत के कारण जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे पवित्र है और उसे एक दिन के लिए भी उससे वंचित नहीं किया जा सकता. लेकिन यूएपीए एक ऐसा क़ानून है जिसमें जेल नियम बना दी गई है.

यानी जब तक पूरा मुकदमा सुन नहीं लिया जाता और अभियोक्ता के आरोप गलत सिद्ध नहीं होते, अभियुक्त जेल में रहने को अभिशप्त है. आरोप तब तक आरोप है जब तक साबित न हो जाए. सिर्फ आरोप के आधार पर किसी से उसकी आज़ादी छीन लेना कितना मुनासिब है?

आरोप कई कारणों से लगाए जा सकते हैं. राजनीतिक विरोधियों पर या आंदोलनकारियों पर सरकार आरोप राजनीतिक या विचारधारात्मक कारण से लगा सकती है.

इसी कारण पूरी दुनिया में जांच-पड़ताल, पूछताछ के लिए लंबे वक्फे के लिए अभियुक्त को पुलिस या अदालत की हिरासत में रखने का कायदा नहीं है. यह हमारे मुल्क में नियम जैसा बन गया है. इसलिए हमारी जेलें विचाराधीन कैदियों से भरी हुई हैं, ऐसे-ऐसे लोगों से जिन पर बहुत मामूली आरोप भी हैं.

ऐसे आरोपियों के लिए फिर भी उम्मीद है कि उन्हें जमानत मिल सकती है. वे मुकदमे के वक्त अदालत में हाजिर हों लेकिन बाकी वक्त वे आज़ाद हैं. यह अधिकार यूएपीए छीन लेता है.

अदालत का, विशेषकर उच्च और सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार और कर्तव्य है नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा. उनमें सर्वोपरि है व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार. पूरी दुनिया में जनतंत्र के इतिहास से हमें मालूम होता है कि लोगों की जिंदगियों पर राज्य के नियंत्रण के लालच और व्यक्ति की आज़ादी में हमेशा ही तनाव बना रहता है.

राज्य का वैध प्रतिनिधित्व करने का दावा सरकार करती है. सरकार राज्य का संचालन कानूनों के जरिये करती है. जनतंत्र की विशेषता यही है कि इसे कानून का राज कहा जाता है. अमूमन यह मान लिया जाता है कि कानूनों की सत्ता प्रकृति के कानूनों जितनी ही है. सरकार कानून राज्य और राज्य की जनता के नाम पर लाती है. लेकिन हमें पता है कि यह मामला इतना सरल नहीं है.

सरकार विचारधारा निरपेक्ष नहीं हुआ करती. यह कतई मुमकिन है कि उसके द्वारा बनाए जा रहे कानून उसकी विचारधारा की अभिव्यक्ति हों. बहुमत के आधार पर चुनकर आई सरकार को हमेशा एहसास रहना चाहिए कि उसको मिला बहुमत चिरस्थायी नहीं है.

कानूनों की उम्र सरकार से लंबी होती है. इसलिए वह मनचाहे तरीके से अपनी विचारधारा की तुष्टि के लिए कानून बनाएगी तो उससे जनता के उस हिस्से में असंतोष पैदा होगा जो उसकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं या उसके आलोचक अथवा विरोधी हैं.

इसीलिए कानून बनाते वक्त अधिकतम सहमति का प्रयास सरकारें किया करती हैं या उन्हें ऐसा करना चाहिए. लेकिन ऐसी सरकार भी होती है जो इस सहमति की लंबे और कठिन रास्ते की जगह सिर्फ अपने बहुमत के बल का प्रयोग करके कानून बना दे. वैसी स्थिति में उसके कानून का विरोध होगा. और वह उस विरोध का दमन करते वक्त यह तर्क देगी कि यह दमन या अनुशासन राज्य या देश या जनता के हित में किया जा रहा है.

जनतंत्र में हमेशा ही, कोई भी सरकार हो, उसके किसी न किसी कदम से असंतुष्ट जनता का हिस्सा उसका विरोध करेगा. यह उसका जनतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है. संगठन बनाना, आंदोलन करना और इन जनतांत्रिक तरीकों से सरकार को हटाने की कोशिश करना हर किसी का अधिकार है.

सरकार के विरुद्ध असंतोष को स्वर देना या उसकी ‘गलत’ नीतियों के कारण उसके खिलाफ असंतोष को संगठित करना हर किसी का हक है. जब कोई ऐसा करता है तो सरकार यह नहीं कह सकती कि वह राज्य को अस्थिर कर रहा है या उसके विरुद्ध युद्ध कर रहा है. यह दोहराने की ज़रूरत है कि सरकार को हटाने का आंदोलन किया जा सकता है, वह जायज़ है.

आंदोलन के दौरान बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, जिससे सरकार के मुताबिक़ व्यवस्था में बाधा पड़ती हो. रास्ता जाम किया जा सकता है, कुछ तोड़फोड़, आगजनी भी हो सकती है. यह गैरकानूनी है और जुर्म है. इन सबके लिए भारत में कानून हैं.

अगर धारा 144 का उल्लंघन किया जाए तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता में धाराएं हैं जिनके आधार पर मुकदमा चलाकर सजा हो सकती है. आंदोलनकारियों पर इन धाराओं के तहत मुकदमे होते रहे हैं.

लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने राजनीतिक विरोधियों को निष्क्रिय करने के लिए यूएपीए का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. यानी उसके हर विरोध को वह आतंकवादी कार्रवाई घोषित करके अपने विरोधी को आतंकवादी साबित करना चाहती है.

यूएपीए एक असाधारण कानून है. वह पुलिस को गैर मामूली अधिकार देता है और व्यक्ति को उसके सामने अधिकारविहीन करता है. हम जैसे लोग इस कानून का वैसे ही विरोध करते रहे हैं जैसे पहले टाडा, पोटा का करते रहे थे. वह इसलिए कि इन कानूनों का इस्तेमाल सरकारें अपने विरोधियों और समाज के सबसे कमजोर तबकों के खिलाफ करती आई हैं.

क्या यह ताज्जुब की बात है कि इन कानूनों का प्रयोग आदिवासियों, दलितों और मुसलमानों के खिलाफ सबसे अधिक किया गया है?

आतंक एक अलग किस्म का अपराध है. वह बाकी अपराधों से अधिक संगीन है. यह लगभग हर देश मानता है इसलिए उससे निबटने के लिए ख़ास कानूनी इंतजाम चाहिए, तर्क यह है. लेकिन किस कार्रवाई को आतंकवादी कार्रवाई कहा जाएगा? उसकी सटीक परिभाषा क्या है? अगर यह निश्चित नहीं किया जाता और आतंकवादी गतिविधि को अपनी मर्जी के मुताबिक़ परिभाषित करने की छूट पुलिस या सरकार को दी जाती रहेगी तो वही होगा जो भारत में हो रहा है.

चूंकि यह क़ानून ही इतना सख्त है कि बाकी जगह जो अभियुक्तों को राहत मिलती है, वह इसमें नहीं मिल सकती तो जिस अपराध के निवारण के लिए यह बना है, उसे सुनिश्चित तरीके से निर्धारित करना होगा. उसे ढीले- ढाले तरीके से तय नहीं किया जा सकता.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन फैसलों में यही कहा है. उसके मुताबिक़ सरकार का विरोध करने का अधिकार सबको है. उस विरोध में और आतंकवादी गतिविधि में अंतर है. वह फर्क धुंधला नहीं किया जाना चाहिए.

सरकार ने नागरिकता हासिल करने की शर्तों में तब्दीली करने के लिए 2019 में कानून (सीएए) बनाया. यह कानून भारतीय नागरिकता की धर्मनिरपेक्ष अवधारणा का उल्लंघन करता है और मुसलमान पहचान के खिलाफ भेदभाव करता है क्योंकि इस नई परिभाषा में उसे नागरिकता के योग्य नहीं पाया गया है.

इससे भारत के मुसलमानों और धर्मनिरपेक्ष जनता में असंतोष और नाराज़गी होना स्वाभाविक था. इस कानून के खिलाफ आंदोलन करने का उनका उतना ही अधिकार है, जितना खेती किसानी से जुड़े कानूनों का विरोध करने का अधिकार किसानों का है या भूमि अधिग्रहण से जुड़े विधेयक का विरोध करने का हक जनता का था. या अपने गांवों में सीआरपीएफ का कैंप लगाने का विरोध करने का अधिकार आदिवासियों का है.

आंदोलन के दौरान धरना देना, कभी-कभी सड़क जाम करना, जुलूस निकालना, सारे खुले तरीकों का इस्तेमाल किया गया. धरने से या सड़क-जाम से संभव है किसी को असुविधा हो रही हो. लेकिन इसे आतंकवादी कार्रवाई किस तर्क से घोषित किया जा सकता है?

यह कहना कि इस विरोध के कारण जनता में दहशत फैल गई, दहशत शब्द का दुरूपयोग है. यही बात अदालत ने समझाई है.

मैंने सड़क जाम करके जनता के एक हिस्से को असुविधा पहुंचाई जिससे क्रुद्ध होकर उसने हिंसा की, इसलिए मैं अपराधी हूं: दिल्ली पुलिस का यह तर्क सीएए का विरोध करने वाले आंदोलनकारियों के खिलाफ हिंसा करने वालों की तरफ से दिया गया. आपने उन्हें इतना क्षुब्ध कर दिया कि उन्हें हिंसा करनी पड़ी! यानी उनकी हिंसा के लिए वे नहीं, आप जिम्मेदार हैं.

यह तर्क औरतें सुनती आई हैं. उन्होंने अपनी हरकत से पति या सास, ससुर को इतना चिढ़ा दिया कि उनका हाथ उठ गया. औरत अपने ऊपर हिंसा के लिए इस तरह खुद उकसावा देती है.

दिसंबर 2019 से सीएए के खिलाफ धरने-प्रदर्शन चल रहे थे. इनमें कहीं भी किसी समुदाय के खिलाफ हिंसा या घृणा का कोई प्रचार नहीं किया गया. न तो सरकार गिराने की ही बात की गई. सिर्फ सीएए को वापस लेने की मांग की जा रही थी. वह किस हिसाब से आतंकवादी गतिविधि थी, यह समझ के बाहर है.

इस आंदोलन में ज़्यादातर मुसलमान थे लेकिन दूसरे विश्वासों के लोग भी थे. अपने खुलेपन के कारण, छात्र हर जगह इस आंदोलन में शामिल हुए. समानता और धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर होने के नाते वे इस विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ थे.

आंदोलन के खिलाफ घृणा प्रचार सरकार की तरफ से किया जा रहा था. प्रधानमंत्री ने आंदोलनकारियों को उनके कपड़ों के रंग से पहचानने को कहा. गृहमंत्री ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के क्रम में अपने मतदाताओं को कहा कि वे इतनी जोर से ईवीएम का बटन दबाएं कि उसके करंट के झटके से शाहीन बाग़ में धरना दे रही औरतें उठ जाएं.

वित्त राज्य मंत्री ने आंदोलनकारियों को गद्दार कहते हुए उन्हें गोली मारने के लिए अपने मतदाताओं को उकसाया. दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने हिंदुओं को कहा कि शाहीन बाग़ में बलात्कारी और आतंकवादी छिपे बैठे हैं और वे उनके घरों में घुसकर बलात्कार करेंगे. इससे यह साफ़ है कि आंदोलनकारियों के खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही थी.

आंदोलन के दौरान जाफराबाद की सड़क का एक हिस्सा 22 फरवरी की रात जाम किया गया. 23 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पुलिस की मौजूदगी में खुद सड़क खाली करने की धमकी दी. उसके बाद हिंसा हुई.

53 लोग मारे गए. सैंकड़ों घर-दुकानें बर्बाद कर दिए गए. अनेक मस्जिदें तबाह कर दी गईं. हजारों लोग, और उनमें मुसलमान ही ज्यादा थे, विस्थापित हुए. वह विस्थापन अभी भी जारी है.

हिंसा का भड़कावा जो भाजपा के नेताओं की तरफ से हो रहा था, उसमें और हिंसा में क्या रिश्ता था? इस पर दिल्ली पुलिस खामोश है. बल्कि इस हिंसा की जांच को पुलिस ने सिर के बल खड़ा कर दिया. उसने आंदोलनकारियों को ही हिंसा के लिए जिम्मेदार घोषित कर दिया.

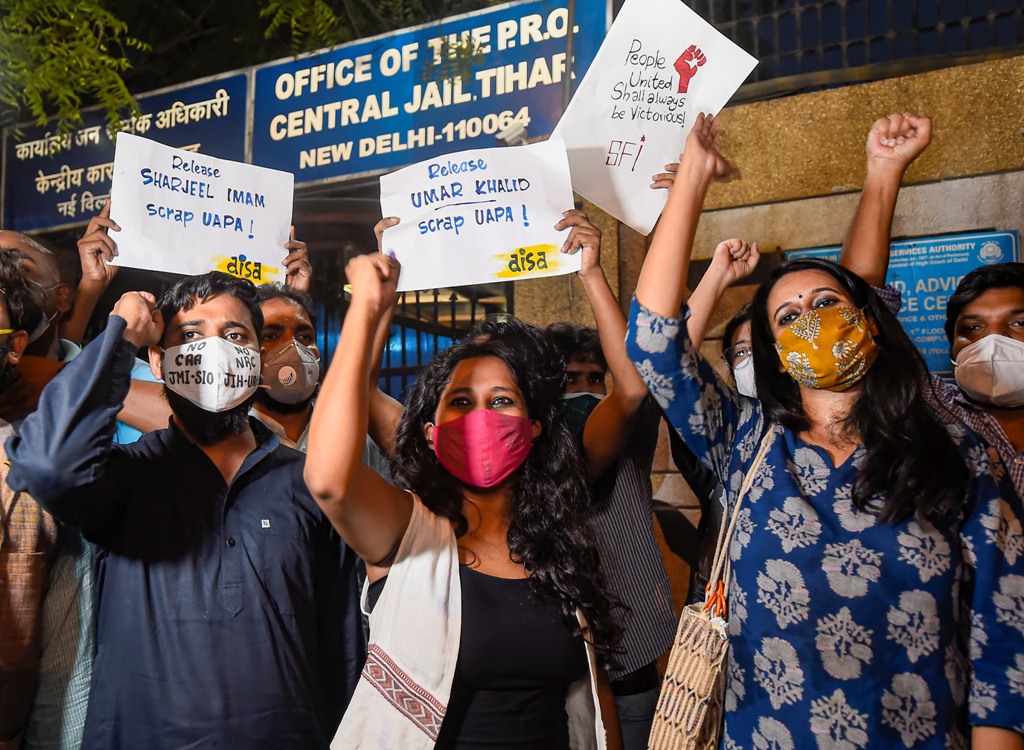

यही नहीं उनपर आतंक फैलाने का आरोप लगाकर यूएपीए का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया. नताशा, देवांगना, आसिफ, शरजील, उमर, गुलफिशां, सफूरा, खालिद सैफी, इशरत आदि पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाकर यूएपीए का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया.

यूएपीए में अदालत पर पाबंदी है कि वह मुकदमा शुरू होने के पहले यह जांच नहीं कर सकती कि अभियोग में दम है या नहीं. अगर वह यह नहीं कर सकती तो पुलिस की बात मानने के अलावा उसके पास क्या चारा है?

इसका मतलब यही हुआ कि मुकदमा शुरू हो, फिर उस दावे की जांच सबूतों के आधार पर की जाए और फिर अदालत किसी फैसले पर पहुंचे. तब तक वह अभियुक्त को जमानत भी नहीं दे सकती. इसमें सालों-साल लग सकते हैं. तब तक सिर्फ आरोप के कारण अभियुक्त जेल में रहने को बाध्य है.

नताशा और देवांगना को इसी हिंसा के आरोप में दूसरे मुकदमों में जमानत मिल गई लेकिन ठीक इसी मामले में यूएपीए वाले मुकदमे में चूंकि उन्हें जमानत नहीं मिल सकती थी, साल भर से भी अधिक वक्त से वे जेल में थीं. यूएपीए में जमानत नामुमकिन कर दिए जाने के खिलाफ कानूनदां और मानवाधिकार संगठन लंबे वक्त से मुहिम चला रहे हैं.

इन तीनों की जमानत के साथ ही यह खबर मिली कि मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इरफ़ान को यूएपीए के आरोपों से मुक्त कर दिया गया. इसमें 9 साल लगे और ये साल उन्होंने जेल में गुजारे. इस बीच 4 बार उनकी जमानत की अर्जी खारिज हुई. इन 9 सालों की भरपाई कैसे होगी और इसका दोषी कौन है?

यूएपीए के अधिकतर मामलों में रिहाई हुई है. सैकड़ों लोगों की. 7 साल, 14 साल, 17 साल जेल में रहने के बाद. क्योंकि जमानत नहीं दी जा सकती. और यह मजबूरी खुद सर्वोच्च न्यायालय ने वटाली के मामले में पैदा की.यानी अपने लिए बंधन बनाया.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्याय के बुनियादी उसूल का पालन करते हुए पुलिस के आरोपों की गंभीरता की जांच की और पाया कि उसने राजनीतिक विरोध को आतंकवादी गतिविधि मनाकर अन्याय किया है. मामूली हिंसा को भी आतंकवादी कहना मुनासिब न होगा. लेकिन अदालत ने सावधानी बरती है कि उसने वटाली वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल नहीं उठाया है. उस बंदिश को चुनौती नहीं दी गई है.

अब दिल्ली पुलिस सर्वोच्च न्यायालय के पास गई गुहार लगाते हुए कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूएपीए को कमजोर कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने जिस तरह जमानत दे दिए जाने के बाद भी इन तीनों की रिहाई में जितने अड़ंगे लगाए उसी से जाहिर है कि उसके सामने अपराध मसला नहीं है, वह आंदोलनकारियों को हर तरह से तबाह करना चाहती है, यही साबित हुआ है.

उसका यह कहना कि अभियुक्तों के स्थायी पतों की जांच करने में उसे वक्त लगेगा, कितना हास्यास्पद है. अब वही पुलिस सर्वोच्च न्यायालय के पास इस जमानत को रद्द कराने पहुंच गई.

उम्मीद बंधी थी कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो खिड़की खोली है उसकी रोशनी मुंबई और दूसरी अदालतों में पहुंचेगी ताकि भीमा कोरेगांव मामले में यूएपीए एक तहत 3 साल से जेल में बंद सुधा भारद्वाज और स्टेन स्वामी और बाकी 14 लोगों को कम से कम जमानत मिल सके. अभी तीन दिन पहले ही पत्रकार सिद्दीक कप्पन पर शांति भंग करने से संबंधित आरोप मथुरा की अदालत ने रद्द किए हैं, लेकिन यूएपीए के कारण वे जेल में हैं. उन सबको इस निर्णय से राहत मिल सकती थी.

लेकिन जो आशंका थी, वह सच निकली. सर्वोच्च न्यायालय को यह नागवार गुजरा कि दिल्ली का उच्च न्यायालय इस कानून के उद्देश्य का विश्लेषण करके इसे परिभाषित करने का प्रयास करे. इसलिए उसने इंसाफ की तरफ बढ़े कदमों में फिर जंजीर डाल दी है.

लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो उसूली सवाल उठाए हैं, उनका जवाब तो उसे देना ही होगा. उस उत्तर से साबित होगा कि वह भारतीय जन के पक्ष में है या वह भी उस पर नियंत्रण का एक औजार भर है.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं.)