हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम मानते आए हैं कि हिंदू का विपरीतार्थक शब्द मुसलमान है. मैंने अपने बचपन में सुना था कि मुसलमान हर चीज़ हिंदुओं के उलट करते हैं. यही बात मेरी बेटी को उसकी अध्यापिका ने बतलाई. हिंदू समझते हैं कि मुसलमान कट्टर और संकीर्ण होते हैं, क्रूर होते हैं और उन्हें हिंसा की शिक्षा बचपन से दी जाती है. उनकी मस्जिदों में हथियार रखे जाते हैं.

विलियम डेलरिंपल ने हाल ही कहा कि भारत में भ्रामक इतिहास की लोकप्रियता के लिए पेशेवर इतिहासकार भी ज़िम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने आसान ज़बान में इतिहास नहीं लिखा, इसलिए इतिहास का वॉट्सऐप संस्करण लोकप्रिय हो गया. लेकिन उनकी यह प्रस्तावना सही नहीं है, क्योंकि जनता सजग होकर भ्रामक और ग़लत व्याख्याओं को चुनती आई है.

मार्क्सवादी मुक्तिबोध के लिए आत्म-संशोधन हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है. ज़ाहिर है, यह संशोधन सबके बस की बात नहीं और जो इंसान इससे गुजरता है, वह मामूली नहीं.

संस्कृत को एक विशेष धर्म या संस्कृति के ‘मूल्यों’ की वाहक बना दिया गया है. उसका मूल उद्देश्य ज्ञान का प्रसार नहीं, लोगों को राष्ट्रवादी और संस्कारी बनाने का है. एक विशेष प्रकार की नैतिकता के बोझ से दबी बेचारी संस्कृत किस तरह विद्यार्थियों को आकर्षित करे?

इस नए हिंदू अधिकार के सहारे कोई हिंदू किसी मुसलमान से किसी भी विषय में पूछताछ कर सकता है. उसे ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाने को बाध्य कर सकता है, किसी मुसलमान का टिफ़िन खोलकर देख सकता है, उसके फ्रिज की जांच कर सकता है, उसकी नमाज़ को बाधित कर सकता है.

भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहे अन्याय के प्रति ग़ैर-मुसलमान भी बोल रहे हैं, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि मुसलमानों को अपने अधिकार के लिए या अपने ऊपर हुए अन्याय के ख़िलाफ़ अकेले आवाज़ नहीं उठानी चाहिए.

भारत के इतिहास में यह दर्ज किया जाएगा कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की इमारत जब गिराई जा रही थी, हमारे कई न्यायाधीशों ने उसकी नींव खोदने का काम किया. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का नाम सुर्ख़ियों में होगा.

पिछले वर्षों में अदालतें अपने निर्णयों के संदर्भ बिंदु संविधान की जगह धार्मिक ग्रंथों, धर्मशास्त्रों को बना रही हैं. इस तरह हिंदुओं की सार्वजनिक कल्पना को बदला जा रहा है.

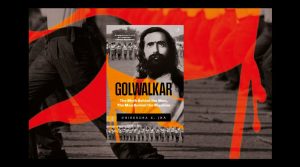

धीरेंद्र के. झा की 'गोलवलकर: द मिथ बिहाइंड द मैन, द मैन बिहाइंड द मशीन' साफ़ करती है कि सावरकर के साथ एमएस गोलवलकर को भारतीय फ़ासिज़्म का जनक कहा जा सकता है. इसे पढ़कर हम यह सोचने को बाध्य होते हैं कि क्यों फ़ासिज़्म के इस रूप के प्रति भारत के हिंदुओं में सहिष्णुता है.

अंतरराष्ट्रीयता का मेल हुए बिना राष्ट्रवाद एक संकरी ज़हनीयत का दूसरा नाम होगा जिसमें हम अपने दड़बों में बंद दूसरों को ईर्ष्या और प्रतियोगिता की भावना के साथ ही देखेंगे. कविता में जनतंत्र स्तंभ की 34वीं और अंतिम क़िस्त.

दुनिया में शायद हिंदी अकेली भाषा है जहां सेवक पाए जाते हैं. हिंदी में शिक्षक हो, पत्रकार हो या लेखक, हिंदी की सेवा करता है, उसमें काम नहीं करता.

अपूर्णता का एहसास मनुष्य के होने का सबूत है. समस्त प्राणी जगत में एकमात्र मनुष्य है जिसे अपने अधूरेपन का एहसास है. यह उसे अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने की प्रेरणा देता है.

दुनिया भर के हर देश और समाज को औरत को पहचानने में, उन्हें समझने, उनके साथ इंसानी रिश्ता क़ायम करने में में काफ़ी लंबा वक़्त लगा. उसकी वजह थी समाज और तंत्र की उसमें दिलचस्पी का अभाव. लगता है कि वह देखता है लेकिन असल में देखता नहीं. कविता में जनतंत्र स्तंभ की 33वीं क़िस्त.

मुसलमानों पर हिंसा करने वाले हिंदू कम हो सकते हैं. लेकिन एक सच यह भी है कि हिंदुओं में बहुलांश को मुसलमानों पर हिंसा से फ़र्क नहीं पड़ता.

जन्मदिन विशेष: आलोचक नंदकिशोर नवल प्रथमतः और अंततः साहित्य की दुनिया के वासी थे. वही उनका ओढ़ना-बिछौना था. कहा करते थे कि आप किसी के क़रीब जाने पर उसकी गंध से जान सकते हैं कि वह साहित्य का आदमी है या नहीं. उन्हें याद करते हुए इस गंध को महसूस किया जा सकता है.