दिसंबर, 2021 में वन अधिकार क़ानून को पारित हुए 15 साल पूरे हुए हैं, हालांकि अब भी वन निवासियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. आज जहां पूरे भारत में 20 लाख से अधिक वन अधिकार दावे मंज़ूर किए गए, उनमें हिमाचल प्रदेश का योगदान केवल 169 है, जो प्रदेश को इस क़ानून के क्रियान्वयन में सबसे पिछड़ा राज्य बनाता है.

23 नवंबर 2021 को ओडिशा के नायागढ़ जिले के सुरकाबाड़ी गांव में उत्साह का माहौल था. ढोल-मंजीरों के साथ, कदम से कदम मिलाकर पुरुष और महिलाओं कि एक बहुत बड़ी टोली नाचते गाते एक विशाल पंडाल की तरफ बढ़ रही थी.

उस जमावड़े में एक अलग ऊर्जा थी, जश्न था संघर्ष का, ख़ुशी थी जीत की और अपने जल, जंगल, ज़मीन पर हकदार का दर्जा पाने का सुकून भी. लोक नृत्य करते सुरकाबाड़ी गांव के वन निवासियों को अन्य 23 गांव समेत ऐतिहासिक वन अधिकार कानून (एफआरए) 2006 के तहत सामूहिक वन अधिकार के पट्टे मिलने जा रहे थे.

इनके अलावा इस समारोह में देश के अलग-अलग हिस्सों से सामाजिक कार्यकर्ता और वन आधारित समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया- जिसमें हिमाचल प्रदेश से हम 6 सदस्य भी शामिल थे. इस टीम में जनजातीय क्षेत्रों लाहौल-स्पिति और किन्नौर के साथ साथ सिरमौर से भी साथी जुड़े थे.

दूर-दराज़ पहाड़ों से पहुंचे सभी साथियों के लिए ये अनुभव अनोखा था. केवल भूगोल और समाज की भिन्नता की वजह से नहीं बल्कि पहनावा, खाना, भाषा और वन प्रजातिया चाहे अलग हों – पर वन भूमि से घिरे तो हिमाचल के पहाड़ भी हैं- सदियों से यहां के भी समुदाय – चाहे जनजातीय क्षेत्र से हों या फिर अन्य वन निवासी- जंगल से जुड़े रहे हैं.

इसके बावजूद भी सवाल था कि आखिर ओडिशा जैसे राज्य में वन अधिकार कानून का इतना सफल क्रियान्वयन हुआ है तो हिमाचल में इस कानून की मृत स्थिति क्यों? जश्न के माहौल के बीच यह सवाल हिमाचल से आए हम सब लोगों के ज़ेहन में था और शायद इसी का जवाब तलाशने हमने पूरे जोश के साथ इस यात्रा में भाग लिया.

वन अधिकार कानून, 2006 जिसको पारित हुए दिसंबर, 2021 में 15 साल पूरे हुए- वन निवासियों को आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.

आज जहां पूरे भारत में 20 लाख से अधिक वन अधिकार दावे मंज़ूर किए गए उनमें हिमाचल प्रदेश का योगदान केवल 169 (134 व्यक्तिगत व 35 सामुदायिक पट्टे) है- हिमाचल को इस कानून के क्रियान्वयन में सबसे पिछड़ा प्रदेश बनाता है.

इसमें हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र किन्नौर में एक दशक के संघर्ष के बाद हाल ही में मिले 5 व्यक्तिगत वन अधिकार के पट्टे ऐतिहासिक अन्याय पर ऐतिहासिक जीत है.

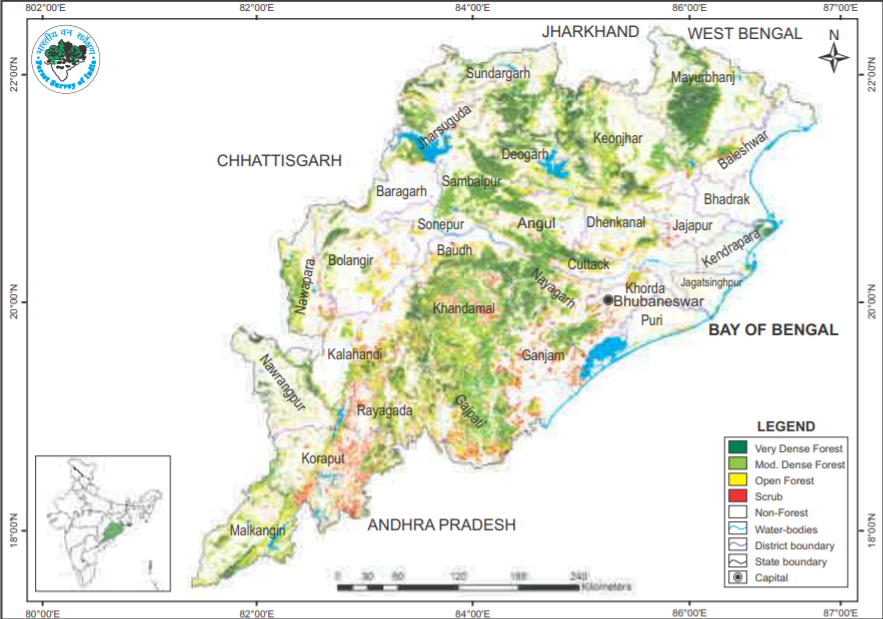

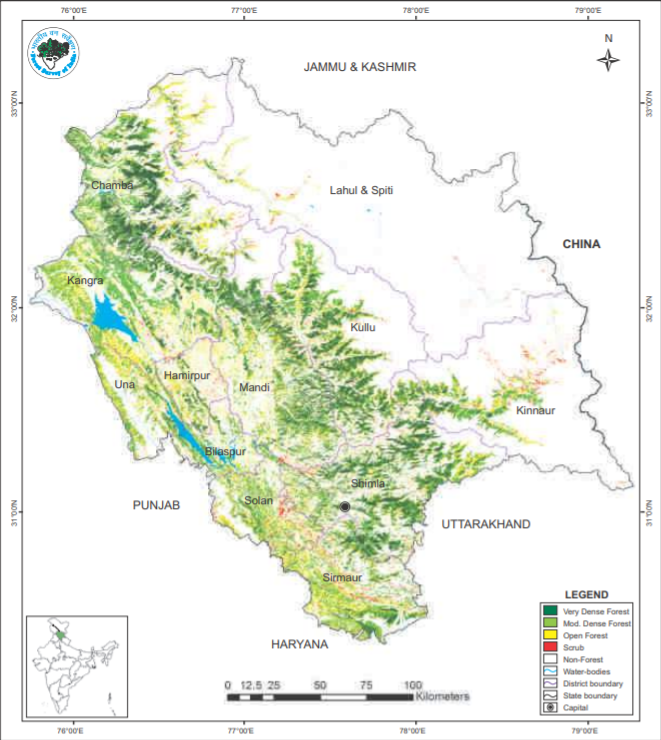

हिमाचल के कुल भू-भाग का 67% हिस्सा वन भूमि की श्रेणी में आता है और इसकी तुलना में ओडिशा राज्य का 37% भू-भाग वन भूमि है – इसके बावजूद यहां करीबन 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर 4.5 लाख पट्टे मिले हैं.

हिमाचल के तथाकथित वन क्षेत्र में से उस हिस्से (कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग एक तिहाई) को अलग भी कर लें, जो स्थायी बर्फ से ढका हुआ है तो शेष क्षेत्र चाहे वो शंकुधारी वन, मिश्रित पर्णपाती वन या चारागाह भूमि, सभी किसी न किसी रूप में लोगों द्वारा सामुदायिक या निजी उपयोग में लिए जाते आए हैं.

जहां उड़ीसा में 83% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वहीं हिमाचल में यह संख्या 90% है. ये अलग बात है कि ओडिशा में आदिवासी जनसंख्या का हिस्सा बहुत बड़ा है- तो ज़ाहिर तौर पर वन आधारित आजीविकाओं पर निर्भरता भी अधिक है.

हिमाचल में जनजातीय जनसंख्या 5% से अधिक नहीं- यहां ग्रामीण लोग व्यावसायिक रूप से कृषि करते आए हैं लेकिन पशुपालन यहां का मुख्य आधार है. आज भी गद्दी, गुर्जर, कनेट, किन्नौरा और लाहौला जैसे समुदाय पशुपालन के पारंपरिक व्यवसाय का अभ्यास करते हैं – भले ही यह घट रहा हो.

एलपीजी हिमाचल के लगभग हर घर में पहुंच गई है, लेकिन क्या हम जलाऊ लकड़ी के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं जहां तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है?

पहाड़ी जीवन का मूल आधार जंगल आज भी है और हिमाचल में अधिकतर समुदाय वन अधिकार कानून के तहत ‘अन्य परंपरागत वन निवासी’ की श्रेणी में आते हैं. यह अलग बात है कि राज्य सरकार ने वन अधिकार कानून की प्रासंगिकता और दावेदारों की पात्रता दोनों पर लगातार प्रश्न चिह्न लगाया है जिसके फलस्वरूप वन अधिकार कानून का क्रियान्वयन आगे बढ़ नहीं पाया है.

क्या हिमाचल के वन निवासी एफआरए के असली हक़दार नहीं

‘ये कानून तुम्हारे जैसे ट्राइबल के लिए नहीं जो जींस पैंट पहनते हैं बल्कि ओडिशा जैसे राज्य के लिए है, वहां के आदिवासी ही असली आदिवासी हैं जिन्हें ज़रूरत है इस कानून की, हिमाचल जैसे राज्य को तो बाहर कर देना चाहिए इस कानून से- एक प्रशासनिक अधिकारी का कथन जो यात्रा के दौरान हमारी टीम में चर्चा का मुख्य विषय था और साथ ही एक सवाल- आदिवासी कौन है?

स्पिति की काजा पंचायत की प्रधान सोनम डोल्मा ने अपना विचार साझा किया, ‘अरे हम ट्राइबल नहीं तो कौन है? हमारा क्षेत्र की दुर्गमता देखो! हम सर्दियों में पूरे देश से कट जाते हैं और माइनस 25-30 डिग्री में जीते हैं. कोरोना काल में लोगों ने लॉकडाउन क्या होता है समझा जो हमारी हर सर्दियों का हिस्सा है. एक तीन महीने का काम का सीज़न हमें मिलता है – उसमें हम नकदी फसल लगाके कमायें तो क्या हम गैर आदिवासी बन जाते हैं?’

उन्होंने आगे कहा, ‘हमारे पूर्वजों ने तो बिना किसी सुविधा के इन कठिन परिस्थितियों में जीवन जिया था, फिर भी कभी अपनी ज़मीन और पहाड़ों को नहीं छोड़ा. हमारे क्षेत्र के जंगलों में पेड़ न होने के बावजूद हम इसका अधिकार चाहते हैं क्योंकि हम यहां के मूल निवासी हैं.’

पिछले कुछ दशकों में हिमाचल के जनजातीय तथा अन्य क्षेत्रों में व्यावसायिक खेती के चलते लोगों के पास एक कमाई का साधन आया है – इससे यहां की कठिन परिस्थितियों से ज़रूर थोड़ा निजात लोगों को मिला- पर सामूहिक संसाधनों पर निर्भरता खत्म नहीं हुई.

हिमाचल में बंदोबस्ती की प्रक्रिया अंग्रेजों के राज में हो चुकी है तो राज्य में वन अधिकार कानून की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारे अधिकारों को मान्यता मिल चुकी है, इस तरह के कई सारे भ्रम सरकार-प्रशासन द्वारा फैलाए जाते आए हैं जिससे हिमाचल में एफआरए को लागू करने में पिछली सभी सरकारों, प्रशासन व वन विभाग की मंशा स्पष्ट होती है, जो ओडिशा में इसके एकदम विपरीत है.

हिमाचल और ओडिशा: वन भूमि और ऐतिहासिक अन्याय का साझा संदर्भ

सुरकाबाडी गांव के एक युवा ने कहा, ‘जंगल के मालिक हम हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज इन जंगलों के साथ जीते आए हैं, हमारे अच्छे-बुरे में इन जंगलों ने हमारा साथ दिया है. अगर हम इनसे हैं तो ये हमसे, क्योंकि हम वन निवासी हैं और हमसे अच्छा इन्हें और कोई नहीं समझ सकता. इसलिए सामुदायिक वन अधिकार के साथ-साथ हमने इन जंगलों के प्रबंधन का भी अधिकार लिया है.’

ओडिशा राज्य के आदिवासियों व अन्य वन निवासियों कि अपने जंगल और ज़मीन को बचाने की लड़ाई बहुत पुरानी है, जिसका एक अंश एफआरए को लागू करवाना भी था.

इतिहास कि बात करें तो, ओडिशा राज्य में अंग्रेजों की बंदोबस्ती का काम काग़ज़ों में रहा जिसके तहत वन आरक्षण और सीमांकन की प्रक्रिया में घने जंगलों में बसे कई गांवों को दर्ज ही नहीं किया गया.

बंदोबस्ती की प्रक्रिया के अंग्रेजी भाषा में होने के कारण अशिक्षित वन निवासियों द्वारा समझे न जाने पर अपने वन अधिकारों से वंचित होना पड़ा और बेदखलियों का सामना करना पड़ा. साथ ही विकास परियोजनाओं से ख़त्म होते जंगल और संसाधनों से होती समाज, संस्कृति और पर्यावरण की त्रासदी से वे अंग्रेज़ी शासन और औद्योगिक युग की शुरुआत से ही परिचित हैं और विरोध करने को मजबूर भी.

ओडिशा की तुलना में हिमाचल में विकास या नाजायज़ कब्ज़ेधारी के नाम पर होने वाली बड़े स्तर की बेदखलियां कम हुई. हमेशा से ही वन निवासियों को प्रशासन द्वारा वन भूमि पर उपयोग के लिए रियायतें/छूट मिलना (जिन्हें एफआरए ‘अधिकारों’ के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान करता है) व अवैध कब्जों से बेदखली की बड़े स्तर पर कार्यवाही न होने के कारण मालिकाना हक़ का विवाद हिमाचल में दबा रहा.

लेकिन ऐसा नही कि हिमाचल में वन निवासियों कि अवैध कब्ज़ेधारी होने के नाम पर बेदखली हुई ही न हो. हिमाचल सरकार की 2002 की भूमि नियमितिकरण की नीति, जिसमें 1.6 लाख लोगों ने कब्जों पर पट्टों के लिए फॉर्म भरे, कुछ मिलने के बजाय अवैध कब्ज़ा करने पर उन पर केस हुआ. लोगों को उनके घर, खेतो से बेदखल किया गया व साथ ही रोहडू के बागवानों के बगीचे भी कटे, जो वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन अधिकार का दावा भरने के कारण किन्नौर के बागवानों के साथ नहीं हुआ.

बेदखली का ये सिलसिला अभी भी जारी है लेकिन ओडिशा जितना व्यापक और भयावह नहीं.

‘लाहौल में लोगों के पास सामुदायिक वन प्रबंधन के लिए समय नहीं, इन्हें हक दे दिए तो फिर ये हमारे पास क्यों आएंगे, इसलिए हम लोगों को वैकल्पिक आजीविका पर प्रशिक्षण दे रहे हैं जिससे लोगों कि उनके वनों पर से निर्भरता कम हो.’ लोगों का वनों से रिश्ता खत्म करके मालिकाना हक़ के विवाद को कम करने का एक स्वरूप वन विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित व व्यवस्थित रूप से अपनाया जा रहा है जो इस कथन से स्पष्ट होता है.

तर्क-वितर्क कुछ भी हो असल मुद्दा तो ज़मीन पर सरकारी नियंत्रण रखने का ही है ताकि जब चाहे बड़ी कंपनियों और ठेकेदारों को विकास के नाम पर ज़मीन हस्तांतरण बिना बाधा के हो सके- जिसमे सबसे बड़ी बाधा एफआरए के पात्र दावेदार हैं.

सीख और संदेश

पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील हिमाचल में हो रहे तथाकथित विकास जिसमें बड़े बांधों की श्रंखला, 4 लेन राजमार्ग, सीमेंट फैक्ट्रियां आदि शामिल है, ने भूमि हस्तांतरण से जुड़े नए विवाद उभार कर सामने लाए हैं. किन्नौर में चल रहे ‘नो मीन्स नो- नो मोर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन किन्नौर’ कैंपेन इसका एक उदाहरण है.

किन्नौर के युवा कार्यकर्ता बुद्धा सेन नेगी का कहना है, ‘यह केवल प्रोजेक्ट के विरोध की बात नहीं है बल्कि हमारे पर्यावरण और अस्तित्व को बचाने का संघर्ष है जो पूरी तरह ज़मीन से जुडा है.’

लेकिन विडंबना है कि सरकार ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि वन अधिकार कानून में ‘परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की एनओसी’ का प्रावधान विकास के रास्ते में एक रोड़ा है जो राजनीतिक मंशा को स्पष्ट करता है.

ओडिशा के प्रशासन ने इस मुकाबले एफआरए को ले कर सकारात्मक भूमिका निभाई होगी- पर वहां भी ऐसे क्षेत्र, जहां बड़ी कंपनियों का हित जुड़ा है, आदिवासी व अन्य वन निवासियों को अपने अधिकारों की लड़ाई आज तक लड़नी पड़ रही है.

ओडिशा यात्रा से मिली एक अहम सीख यही है कि देश में जहां-जहां विकास की आग लगेगी, ऐसा विकास जो लोगों कि ज़रूरत पर आधारित न हो कर मात्र थोपा गया हो, वहां राज्य तंत्र का स्वरूप एक जैसा होगा, और लोगों के पास संघर्ष करने व अपने अधिकारों के लिए लड़ने के अलावा और कोई ज़रिया नहीं होगा.

(लेखक हिमधरा पर्यावरण समूह से जुड़ी हैं. इस लेख में संपादकीय सहयोग के लिए मांशी आशर का आभार.)