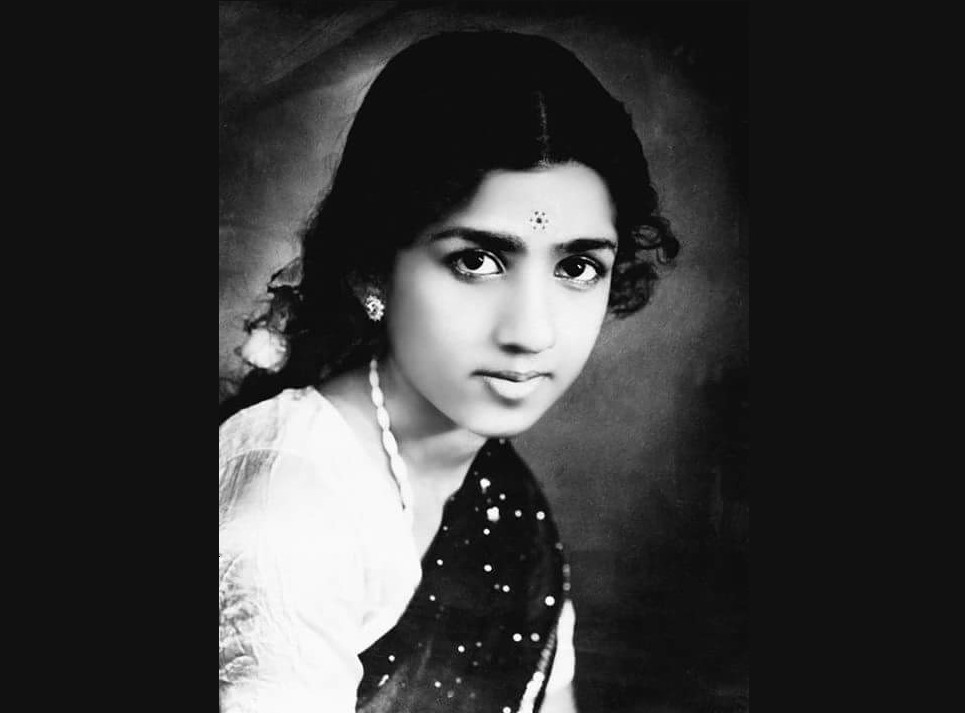

स्मृति शेष: लता मंगेशकर समय की रेत पर उकेरा गया वो गहरा निशान है जिसे गुज़रती घड़ियों की लहरें और गाढ़ा करती जाती हैं.

मूर्त से अमूर्त हो जाने की प्रक्रिया प्रायः हमें महान व्यक्तियों के संदर्भ में देखने को मिलती है परंतु लता मंगेशकर के साथ इस अमूर्तता में आस्था और प्रेम भी इस कदर जुड़ जाता है, जहां पहुंचकर व्यक्ति सिर्फ सम्मान के योग्य नहीं बल्कि श्रद्धा के योग्य हो जाता है. और देखा जाए तो संगीत और वाणी की आराध्य सरस्वती भी तो हमारी गंगा-जमुनी भारतीय संस्कृति में समान रूप से श्रद्धेय है. पर आस्था और आदर की सीमा से परे जाकर मनुष्यता और तार्किकता के स्तर पर उतर कर लता को एक व्यक्ति रूप में विश्लेषित करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी तरह समग्र रूप से किसी भी शख्सियत की समालोचना की जा सकती है.

‘लता मंगेशकर हिंदी सिनेमा के संगीत को परिभाषित करने वाला एक नाम है’ अगर हम ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी.

सुप्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह ने लता मंगेशकर के संदर्भ में कहा था ‘बीसवीं शताब्दी को तीन बातों के लिए याद रखा जा सकता है- पहला, मनुष्य का चांद पर पहली बार कदम रखना, दूसरा, बर्लिन की दीवार का गिराया जाना और तीसरा, लता मंगेशकर का जन्म होना.’

पर इन तमाम उपलब्धियों के पीछे छिपी शख्सियत को व्यक्ति के धरातल पर देखने के लिए हमें न केवल एक संवेदनात्मक हृदय चाहिए बल्कि एक आलोचक की तटस्थ दृष्टि भी चाहिए. लता मंगेशकर की जीवन और उनकी गायकी की सफलता को मापने का मानदंड क्या होना चाहिए?

क्या उनकी सफलता को व्यक्तिगत उपलब्धि मानकर नियति और ग्रहों के तालमेल तक बात खत्म कर देनी चाहिए? या लता की सफलता समुदाय विशेष की या थोड़े और व्यापक अर्थों में हमारी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि मानी जानी चाहिए?

यह सब चंद ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें स्वयं लता के जीवन और उनके पूरे व्यक्तित्व के सम्यक अध्ययन और विश्लेषण से मिलेंगे.

व्यक्तित्व का निर्माण

मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की सबसे बड़ी बेटी लता अपने पिता से विरासत में मिली संगीत प्रतिभा और कुछ उनके साथ उनकी नाट्य मंडलियों में गा-गाकर संगीत को बचपन से ही आत्मसात कर चुकी थी. माता-पिता की बड़ी संतान होने के कारण और कुछ अपने पारिवारिक हालातों के कारण भी लता बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदार और संवेदनशील हो गई थी.

स्वयं उनके शब्दों में, ‘पिताजी के देहांत के बाद मुझे प्रफुल्ल पिक्चर्स में जो मास्टर विनायकराव (अभिनेत्री नंदा के पिता) की फिल्म कंपनी में नौकरी करनी पड़ी. मैं सुबह उठकर थोड़ा रियाज़ करके काम पर निकल जाया करती. घर के हालात ही कुछ ऐसे थे.’

गौरतलब यह है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को कम उम्र में वहन करने की नियति तो बहुतों पर आन पड़ती है पर जिस ज़िम्मेदारी और गंभीरता से पंद्रह-सोलह वर्षीय लता ने घर का सरपरस्त होने की भूमिका निभाई थी वह एक ऐसे समय में जब तथाकथित आधुनिकता का लेश मात्र भी समाज में नहीं था, निश्चित ही बड़ी बात है.

आर्थिक कारणों से प्रारंभ में लता को फिल्मों में अभिनय करना पड़ा (जहां वह अक्सर अभिनेत्री की बहन का किरदार निभाती थीं) और साथ ही अपनी गायकी के असल फ़न का मुज़ाहिरा भी किया.

लेकिन शुरुआती यह दौर और कठिन होता चला गया, क्योंकि जब विनायकराव की मृत्यु हुई और प्रफुल्ल पिक्चर्स को बंद करना पड़ा, तब मंगेशकर परिवार एक बार फिर निराश्रित हो गया क्योंकि लता के पास कोई निश्चित आमदनी की नौकरी अब नहीं थी. और यह लाजिमी भी था, क्योंकि प्रफुल्ल पिक्चर्स में महज साठ रुपये से स्टाफ कलाकार की तरफ शुरुआत करने वाली लता को 1947 आते आते तीन सौ पचास रुपये मिलने लगे थे.

संघर्ष की राह

इसके बाद ज़िंदगी ने धीरे ही सही पर करवट ली. लता के गुरु अमानत अली के मित्र और उस दौर के प्रमुख संगीत निर्देशकों में से एक मास्टर गुलाम हैदर से लता का मिलना, शायद लता की जिंदगी का एक निर्णायक मोड़ माना जा सकता है. यह वही गुलाम हैदर थे, जिन्होंने विख्यात गायिका और अदाकारा नूरजहां की तलाश की थी.

लता की आवाज़ और सुरों पर पकड़ देखकर अचरज में पड़ गए गुलाम हैदर लता को फिल्मिस्तान स्टूडियो, जो एक तरह से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का मक्का कहा जाता था, ले गए और उसके मालिक सुबोध मुखर्जी से मिलवाया.

हालांकि इसे किस्मत कहें या समय का दोष, लता की आवाज़ को सुनते ही खारिज कर दिया गया और वह भी इस बिनाह पर कि इतनी पतली आवाज उस दौर की बहुचर्चित अभिनेत्री कामिनी कौशल पर मेल नहीं खा पाएगी. पर हैदर हार मानने वालों में से नहीं थे और वहीं मुखर्जी के सामने ही उन्होंने लता के निमित्त अनजाने में ही एक भविष्यवाणी कर दी कि ‘एक समय आएगा जब लता की आवाज नूरजहां समेत सबको पीछे छोड़ देगी.’

और ठीक फिर उसी दिन लता को बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में ले जाया गया, जहां उन्हें फिल्म ‘मजबूर’ के लिए गाने का अवसर मिल गया. यह 1947 का साल था और स्वयं लता के शब्दों में ‘ बस मैंने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा.’

हालांकि महज़ अट्ठारह साल की लता के लिए फिल्म गायकी की राह इतनी आसान साबित नहीं हुई. ‘मजबूर’ के उस गीत के लिए लता को तकरीबन बत्तीस बार टेक देना पड़ा था.

जीवन आख्यान: एक पुनर्पाठ

लता के इस संघर्ष और उसके बाद मिलने वाली सफलता एक स्त्रीवादी दृष्टि से देखने पर बहुत हद तक अचंभे में डालने वाली लगती है. प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बासु भट्टाचार्य ने भी कहा था कि ‘लता मंगेशकर की कहानी एक ज़बरदस्त फ़ेमिनिस्ट पटकथा से कम नहीं है.’

लेकिन सवाल यह उठाया जा सकता है क्या वस्तुतः ही लता का संघर्ष और सफलता से भरा यह जीवन एक स्त्रीवादी आख्यान का निर्माण करता है? और अगर हां तो तो वह किन-किन स्तरों पर करती है? उस आख्यान का स्वरूप कैसा है? क्या लता के स्तर पर ,वह एक सचेतन प्रयास था या बस एक आधुनिक आलोचक की तरह कहीं दूर से हम उस व्यतीत हुए जीवन को देखकर उस पर इस प्रकार की अवधारणाओं से तौल कर उसे अतिरंजित बौद्धिकता से थोप तो नहीं रहे हैं?

जिस प्रकार से लता मंगेशकर कई पीढ़ियों के लिए उस आवाज़ का नाम हैं जिसके साथ वो बड़े हुए हैं और उनके जीवन का हिस्सा रही हैं, तब तो लता के इस जीवन आख्यान का पुनर्पाठ हमें निश्चित ही करना चाहिए और इसे देखने के लिए विभिन्न दृष्टियों से परीक्षण करना चाहिए.

जिस समय या जिन दिनों की बात हम उपरोक्त संदर्भ में कर रहे हैं वह समय एक वैचारिक संक्रमण का समय था. सिनेमा और थिएटर यह सब भले ही समाज के मध्य या निम्न मध्य वर्ग के मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन इस कलारूप की नैतिक या मानसिक स्वीकृति अभी भी उतनी नहीं थी, इसीलिए देखा जा सकता है कि कैसे उस दौर में इन फिल्मों या थियेटर में दो एकदम विपरीत वर्ग के लोग काम कर रहे थे.

एक तो वह जो उच्च वर्ग या शिक्षित वर्ग से संबंध रखने वाला कला प्रेमी था, जिसे कह सकते हैं कि एक किस्म का अभिजात्य (elite) वर्ग जिसे एक स्तर पर मध्यवर्गीय सामाजिक स्थितियों से कोई खास मतलब नहीं था. वहीं, दूसरी ओर एक ऐसा समूह इन थिएटर या फिल्म स्टूडियो से ताल्लुक रखता था जो एकदम ही निर्धन और संसाधनहीन था और फिल्मों में काम करना प्रायः ही कला के आग्रह से नहीं बल्कि आर्थिक मजबूरियों के कारण था.

वैसे भी देश नया-नया आज़ाद हुआ था और युवा वर्ग का एक अच्छा हिस्सा जीविकोपार्जन की तलाश के लिए तत्पर था. लता मंगेशकर को आसानी से दूसरे वर्ग में डाल सकते हैं, जहां आर्थिक तंगी और चार भाई-बहनों और अन्य संबंधियों से भरे-पूरे बड़े परिवार को चलाने के लिए लता को दिन-रात एक करने होते हैं. स्वयं बहन आशा भोंसले कहती हैं कि ‘उन दिनों दीदी को मोमबत्ती की तरह दोनों छोरों से जलना पड़ा था.’

उपरोक्त विश्लेषण का उद्देश्य यह बतलाना था कि एक ऐसे दौर में जहां पर फिल्म और नाटकों में काम करना बहुत अच्छा पेशा नहीं माना जाता था और स्त्रियों के लिए तो यह और भी दुधारी तलवार का-सा मामला था. ऐसे में लता जो महज 14 वर्ष की अवस्था से ही इस सिने-जगत की चमक-धमक भरी दुनिया में आ गई थी, वह एक अबोध बालिका के लिए निस्संदेह बहुत आसान और सुविधाजनक नहीं रहा होगा.

एक पुरुष सत्तात्मक समाज व्यवस्था और उससे भी बढ़कर पुरुषों द्वारा ही संचालित फिल्म इंडस्ट्री, जहां निर्माता-निर्देशक से लेकर के संगीत-निर्देशक और गीतकार भी पुरुष ही थे, एक स्त्री के लिए अपनी व्यावसायिक समझ को विकसित करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाए रखना लता के लिए बहुत ही मुश्किल हुआ होगा.

स्वयं लता अपने संघर्ष के इन दिनों के बारे में कहती हैं कि ‘एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो से दूसरी रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक भागते रहने की जिंदगी बहुत ही कठिन जिंदगी थी.’ अक्सर ऐसा होता था कि देर रात रिकॉर्डिंग से घर लौटते हुए लोकल ट्रेन के डिब्बों में दिनभर की थकी-हारी लता को नींद आ जाया करती थी और अंतिम स्टेशन पर जाकर ट्रेन की सफाई करने वाली औरतें लता को जगाते हुए ट्रेन से उतरने को कहती थीं.

लता बताती थीं कि ‘पैसों का अभाव ऐसा ही था कि उतनी रात गए भी चर्चगेट से घर पैदल ही आना पड़ता था.’

संघर्ष सिर्फ संसाधनों के अभाव का ही नहीं था, मानसिक स्तर पर भी संघर्ष लगातार बना हुआ था और इस संघर्ष की विशेषता यह थी कि लता की सफलता ने इसे और गहरा ही किया.

पुरुषप्रधान मुंबई की फिल्म दुनिया बहुत स्तरों पर अपने इस रंग को जाहिर करती थी. ऐसे लोग या वर्ग थे जो लता की गायकी पर या यूं कह लें लता पर ही अपना आधिपत्य मानते थे और कुछ ऐसा भी तबका था जो लता को पीछे करने के लिए दुत्कार की हद तक भी चला जाता था.

और कहीं न कहीं इसके पीछे लता की सफलता का भी हाथ था क्योंकि तमाम संघर्षों के बाद भी लता की चमक जहां दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी तो वहीं इससे कुछ एक तबके के निर्देशकों या संगीत निर्देशकों को झटका लगा था, क्योंकि अब लता के पास चुनाव करने की क्रयक्षमता थी जिसका आश्रय लेकर शुरुआत में इन्हीं लोगों ने लता की आवाज को अपनी निजी संपत्ति बना लेना चाहा था.

इस पूरे स्त्रीवादी आख्यान में लता का जो व्यक्तित्व उभर कर आता है वह एक ऐसे व्यक्ति का है जो दबाया नहीं जा सकता था, परंतु इसका श्रेय शायद लता की उस जन्मजात प्रतिभा का ज्यादा था जिसकी ख्वाहिश हर किसी को थी.

कहते हैं कि काजल की कोठरी में जाने पर खुद पर भी कालिख लग जाने का भय बना रहता है. लता ऐसे समय और पेशे में थी जहां पर इस कहावत के चरितार्थ हो जाने की संभावना और भी ज़्यादा थी और इसके लिए उपयुक्त कारणों की भी कमी नहीं थी. उदाहरण के तौर पर, पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते लता का विवाह न करने का निर्णय, क्योंकि ये दौर ऐसा था जहां पर चर्चित अभिनेत्रियां भी विवाह के बाद फिल्मी दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ रहीं थी, जैसे कि कामिनी कौशल, सरोजा देवी, माला सिन्हा इत्यादि.

ऐसी स्थिति में अपने चरित्र को एक भारतीय नारी की सलज्ज और शील छवि के सांचे में ढाल कर जीना लता के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था. ऐसे युग में बिना विवाह किए हुए और एक पेशेवर गायिका के तौर पर परिवार का मुखिया बनकर जीना सच में आज 21वीं सदी से देखने पर किसी कहानी से कम नहीं लगता.

भले ही परिस्थितियों का प्रभाव निश्चित ही उनके इस व्यक्तित्व के निर्माण में रहा परंतु इस व्यक्तित्व के निर्माण के विविध पड़ाव और उन पड़ावों के बीच की यात्रा कितनी मुश्किल रही होगी इसका हम बस अनुमान ही लगा सकते हैं.

आधुनिक मीरा या सिर्फ लता?

ताउम्र लता ने अपनी जिंदगी को एक कलाकार की गरिमा के साथ जीने का प्रयास किया और यही वजह है कि कलाकारों की एक पूरी पीढ़ी के लिए लता ‘दीदी’ की गरिमा से विभूषित हो गईं. अपने व्यक्तित्व के बाहरी कलेवर को भी एक सुनिश्चित गरिमा और भव्यता में ढालने के लिए ही संभवतः एक सचेष्ट प्रयास लता ने किया था.

उनकी साड़ी जो अक्सर सफेद रंग की हुआ करती थी कहीं न कहीं अपनी शुचिता और मर्यादित जीवन को ही सांकेतिक रूप से दिखलाने का प्रयास था. एक पुरुषप्रधान फिल्मी दुनिया में उनकी सफ़ेद साड़ी में ढकी काया और बंधे हुए केश उनकी छवि को मीरा के समान ही बना देते हैं. हां, परंतु एक आधुनिक मीरा की ये छवि लता की अपनी इच्छा का परिणाम था या मजबूरी का, इस पर विवाद हो सकता है.

एक निश्चित और विशिष्ट जीवनचर्या और वेषभूषा में रहने वाली लता जब अमेरिका प्रवास पर जाती थीं, तो वहां रहने वाले बाशिंदों ने उन्हें रंगीन साड़ी में तीव्र गति में गाड़ी चलाते और लास वेगास के कसीनो में जीभर हारते हुए भी देखा है.

इन दृष्टांतों से समझ सकते हैं कि लता की छवि जनता के लिए एक ऐसे कलाकार की थी, जो हर दिल पर राज करती थीं और जो सिर्फ मीरा के भजनों में ही पवित्रता का आभास न देकर अपनी जीवनचर्या और व्यक्तित्व से भी मीरा की तरह ही वीतराग योगिनी लगतीं थी.

लेकिन इस कलाकार की ‘पब्लिक इमेज’ के पीछे जो स्त्री थी, उसे भी तो ज़िंदगी की रंगीनियों और विलासिता का आकर्षण कभी-कभी अपनी ओर खींचता तो होगा ही. पर भारत में और खासकर के मुंबई के फिल्म जगत में इस इच्छा की कोई अनुमति या गुंजाइश लता को नहीं थी. और संभवतः एक सुदूर देश में जहां पहचान का संकट न मंडरा रहा हो वहां पर एक साधारण इंसान बन कर जीना, भले चंद दिनों के लिए ही सही, अवश्य आज़ादी का एहसास देता होगा.

लता मंगेशकर के बारे में इतना जानकर उनकी जो छवि उभरती है, वह बहुत हद तक एक ऐसे व्यक्ति की है जो भले ही सफलता और प्रसिद्धि के शिखर को चूमकर आया हो और वहीं अडिग और अटल टिका हुआ हो, पर उसके पीछे संघर्ष और अदम्य मेहनत की ऐसी ज़मीन है जो उसे मानवीय रूप प्रदान कर देता है. और मानवीय होने के कारण शत प्रतिशत मुकम्मल और आदर्श होने की कल्पना उस व्यक्ति से करना हमारे पूर्वाग्रहों का प्रमाण है.

इसीलिए लता को, लता के संघर्ष और उससे भी ज्यादा एक स्त्री के संघर्ष की वजह से ज्यादा याद रखे जाने की जरूरत है, वरना उनके इस लंबे जीवन का अभिप्राय बस व्यावसायिक सफलता तक सीमित हो जाएगा.

लता मंगेशकर तो समय की रेत पर उकेरा गया वो गहरा निशान है जिसे गुजरती घड़ियों की लहरें और गाढ़ा करती जाती हैं. उनके अवसान की घड़ी में उनके गाए हुए गीतों को गुनगुनाते हुए हमें कहना चाहिए: ‘मैं अगर बिछड़ भी जाऊं, कभी मेरा ग़म न करना…’

(अदिति भारद्वाज दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं.)