इप्टा ने आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर ‘ढाई आखर प्रेम के’ शीर्षक से हुई सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया था. इसके समापन समारोह में लेखक, अभिनेता व निर्देशक सुधन्वा देशपांडे द्वारा ‘नाटक में प्रतिरोध की धारा’ विषय पर दिया गया संबोधन.

(इप्टा ने आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर ‘ढाई आखर प्रेम के’ शीर्षक की सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया था. 9 अप्रैल 2022 को रायपुर से शुरू हुई यह यात्रा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से होती हुई मध्य प्रदेश में 22 मई को समाप्त हुई. यात्रा में नाटक, गीत, संगीत आदि के माध्यम से इंसानियत, प्रेम और सौहार्द्र की बातें की गईं जो हमारे आज़ादी के संघर्ष की विरासत भी है. समापन आयोजन में लेखक, अभिनेता व निर्देशक सुधन्वा देशपांडे बतौर मुख्य अतिथि इंदौर पहुंचे थे और उन्होंने ‘नाटक में प्रतिरोध की धारा’ विषय पर संबोधन दिया था. उनके संबोधन को लेख का रूप दिया गया है.)

जन नाट्य मंच (जनम, दिल्ली) और इप्टा का रिश्ता बहुत पुराना है- बल्कि जनम का जनम ही इप्टा की देन है. ये सांस्कृतिक यात्रा बेहद प्रेरणादायी रही है- हम सभी के लिए- क्योंकि इसके ज़रिये आपने साबित किया है की इस अंधेरे के दौर में प्रेम की शमा को संजोना मुमकिन है. इस यात्रा में आपने जगह-जगह हमारे स्वाधीनता संग्राम के नायकों को याद किया, और जिस धरती पर उन्होंने शहादत दी उसे इकट्ठा किया है, और इसके ज़रिये एक पूरी नई पीढ़ी को हमारे इतिहास से वाक़िफ़ कराया.

मुझे कोई शक़ नहीं की ये यात्रा सिर्फ इतिहास को याद नहीं करती, बल्कि ख़ुद एक ऐतिहासिक यात्रा साबित होगी. इप्टा के सभी साथियों को जनम का सलाम पेश करने मैं आज यहां आया हूं. मुझे ‘प्रतिरोध की धारा का नाटक’ मौज़ू पर बोलने के लिए कहा गया है. लेकिन मैं कोई बुद्धिजीवी नहीं हूं. मैं नाटक करता हूं. खुले में, बस्तियों और पार्कों में, नुक्कड़ और चौराहों पर, स्कूलों और कॉलेजों में, फैक्ट्रियों के गेट पर, गांवों और खलिहानों में. मुझे भाषण देना नहीं आता.

वैसे भी मेरे उस्ताद हबीब तनवीर कहा करते थे कि किसी को बोरियत से मारना हो तो उसे नसीहत दो, और उसके ज़हन पर असर डालना हो तो उसे कहानी सुनाओ. तो चलिए, आज मैं आपको कुछ कहानियां सुनाता हूं.

§

1942-43 की बात है. बंगाल एक भयानक अकाल की गिरफ़्त में था. चित्तोप्रसाद और ज़ैनुल आबिदीन के चित्रों और सुनील जाना की तस्वीरों से लोग वाक़िफ़ हैं. इस अकाल का संगीत और थियेटर की दुनिया पर भी गहरा असर पड़ा था. संगीतकार ज्योतिरेंद्र मोइत्रा लिखते हैं:

‘अकाल का स्याह साया पूरे बंगाल पर पड़ा, ख़ासतौर से कलकत्ता शहर पर. ख़ुद को बंद दरवाज़ों के पीछे महफूज़ रखना मुमकिन ही नहीं था. ड्रामों की रिहर्सल और उन पर बहसें छोड़कर हम सड़कों पर उतर आए. जहां देखो, एक ही नज़ारा था- हज़ारों, लाखों कंकाल ‘फ़्यान दाओ, फ़्यान दाओ’ (मांड दो, मांड दो) चीखते हुए रो रहे थे. पेट में भूख की मरोड़ें लिए, किसान और उनकी जगधात्री-सी औरतें शहर तो आ गए, पर उनमें पका हुआ भात मांगने की हिम्मत न थी. वे सिर्फ़ भात का पानी- सिर्फ़ मांड- मांगते थे. ये इंसानियत के गाल पर तमाचा था.

एक दिन सड़क के किनारे मैंने एक औरत की लाश देखी. उसका मासूम भूखा बच्चा उसकी छाती को चूसता, हिचकोले खाता रो रहा था. इस मंज़र ने मेरे पूरे ज़हन को झकझोर दिया. मैं चिल्लाया, ‘नहीं, नहीं, नहीं!’ लड़खड़ाता, मैं भागा, और अपने आप से कहता रहा, ‘नहीं, हम यूं लोगों को मरने नहीं देंगे, हम आवाज़ उठाएंगे.’ बस वही शुरुआत थी. मुझे याद नहीं मैं किसके घर गया, कहां से हारमोनियम लिया, किससे काग़ज़ और क़लम मांगी. ‘नॉबो जीबोनेर गान’ की रचना यूं ही शुरू हुई थी.’

इसी तरह एक दिन बिजोन भट्टाचार्य, जो उस वक़्त कलकत्ते में एक युवा पत्रकार थे, सड़क पर चले जा रहे थे. चारों ओर भूख और मौत का नंगा नाच हो रहा था. लगता था पूरा शहर कंकालों से भरा है. ज़िंदा कंकाल, भीख मांगते हुए, दर्द से कराहते हुए. ऐसे मंज़र को देखना, इन लोगों से आंखें मिलाना नामुमकिन जान पड़ता था. इसलिए बिजोन भट्टाचार्य सिर झुकाए, बिना ऊपर देखे बस अपने पैरों को घूरते हुए चलते.

आदमी घोड़े की तरह, बिना दाएं-बाएं देखे चल तो सकता है पर कान कैसे बंद करे! आवाज़ तो हवा पर चलती है- हवा को कौन रोके! रोज़ ही उन्हें रोने, सिसकने और विलाप की आवाज़ें सुनने की आदत-सी हो गई थी. इसलिए एक दिन खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनकर बिजोन भट्टाचार्य अचंभित हुए. ध्यान से सुना तो पता चला कि एक भूखा परिवार गांव की याद कर रहा था- और सिर्फ़ गांव की नहीं, बल्कि धान की पहली कटाई की जो ख़ास सौंधी महक होती है, उसकी याद कर रहा था और उस याद से ख़ुशी पा रहा था.

ज़रा सोचिये- महज़ धान की कटाई की महक सर्द दिलों को गर्माहट दे रही थी. यह कैसी विकराल भूख रही होगी!

अगले दिन जब बिजोन भट्टाचार्य उसी जगह से गुज़रे तो आज भी उनके कान उन्हीं आवाज़ों पर लगे थे- लेकिन आज तो न वो हंसी सुनाई दी, न वो आवाज़ें. उन्होंने नज़र उठाकर तो न कल देखा था, और न आज ही देख रहे थे, सो पता नहीं चला कि वो परिवार वहां था या नहीं. लेकिन उस वाकये ने उनके दिल पर एक ऐसा गहरा असर किया कि उसने एक नाटक की शक़्ल ले ली.

यही इप्टा का सबसे मशहूर नाटक था, ‘नबान्नो’, जिस पर आधारित फ़िल्म भी इप्टा ने ही प्रोड्यूस की थी, ‘धरती के लाल.’

‘नबान्नो’ में एक अहम रोल अदा कर रही थीं तृप्ति मित्रा. तृप्ति एक शहरी लड़की थीं. उनका गांव से कुछ ज़्यादा लेना-देना नहीं था. उन्हें ड्रामे में एक ग्रामीण महिला का क़िरदार अदा करना था. लोग कहते हैं कि उन्होंने यह क़िरदार ऐसा शानदार निभाया कि देखने वालों के लिए इस बात पर यकीन करना नामुमकिन था कि वो सचमुच एक किसान परिवार की बेटी नहीं हैं.

बरसों बाद किसी ने तृप्ति मित्रा से पूछा, ‘आपने वो रोल इतना बख़ूबी कैसे निभाया?’ तो तृप्ति मित्रा ने एक वाक़या सुनाया.

एक दिन तृप्ति कहीं जा रही थी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक एक शादी हो रही है. उसमें बड़ी तादाद में मेहमानों के लिए भोज तैयार हो रहा था. अकाल में भोज? हैरानी की बात लगती है न? लेकिन लगनी नहीं चाहिए – क्योंकि यह अकाल कुदरती कारणों से नहीं, बल्कि अंग्रेज़ सरकार की नीतियों का नतीजा था.

और इन नीतियों से हमारे देश के एक बहुत छोटे-से तबके को बहुत फ़ायदा था, जो बेशुमार दौलत कमा रहा था अकाल के बावजूद, या यूं कहें कि अकाल की वजह से. आपको अगर यह लगे कि अंग्रेज़ सरकार की नीतियों और हमारे आज के निज़ाम की पॉलिसी में कोई ख़ास फ़र्क़ नहीं है, तो आप पूरी तरह ग़लत नहीं होंगे.

ख़ैर, तृप्ति मित्रा शादी के पंडाल के बगल से चली जा रही थीं कि उनके सामने एक हैरतअंगेज़ वाक़या पेश आया. शादी के हलवाई ने भात पकाने के बाद उसका मांड नाली में बहा दिया. पास ही एक छोटी-सी बच्ची और उसकी जवान मां थी. भूख से व्याकुल बच्ची नाली की तरफ़ लपकी. पर इससे पहले की वो मुंह लगाकर उसे पीती, किसी ने धक्का देकर उसे परे कर दिया- बच्ची ने नज़र उठाकर देखा तो पाया कि उसे धकेलने वाली कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी मां थी, जो ख़ुद मुंह लगाकर मांड पी रही थी.

एक पल को बच्ची हक्का-बक्का हुई. और उसी पल उसकी मां को भी होश आया. उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है- अपनी बच्ची को खाना देने की बजाय ख़ुद झपटकर खाने लगी. मां ने बच्ची को गले लगाया और फूट-फूट कर रोने लगी. सो तृप्ति मित्रा का कहना था कि जब भी हम ‘नबान्नो’ का शो करते थे, मैं अपनी एंट्री से पहले उस युवा मां की तस्वीर अपनी आंखों के आगे ले आती थी, उसके बाद एक्टिंग अपने आप हो जाती थी.

इस नाटक ‘नबान्नो’ का भारत के इतिहास में एक बड़ा रोल है. एक ऐसे ज़माने में, जब जंग के चलते अख़बारों पर बहुत सी बंदिशें आयद थीं, जब खुलकर बात कहना बेहद मुश्किल था, उस स्याह दौर में ये नाटक ही था जो बंगाल के उस हौलनाक अकाल की सच्चाई मुल्क़ के सामने लेकर लाया.

हज़ारों लोगों ने नाटक को देखा, और इस अकाल के मारों के लिए हज़ारों की रकम और चीजें जमा कीं. अगर इप्टा का ‘नबान्नो’ नाटक न होता, अगर कम्युनिस्ट पार्टी के अख़बार ‘पीपल्स वॉर’ में कॉमरेड पीसी जोशी के लेख, चित्तोप्रसाद और जै़नुल आबिदीन के चित्र और सुनील जाना की तस्वीरें न छपतीं, तो बाक़ी मुल्क़ शायद बंगाल की इस त्रासदी से बेख़बर ही रह जाता.

§

ये बातें हैं 1942-43 की. आइए, अब चालीस साल की छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं 1984 की दिल्ली में. उस साल 31 अक्तूबर को हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. दो सिख हत्यारों की करतूत का खामियाज़ा भुगतना पड़ा दिल्ली के हज़ारों मासूम और बेकसूर सिखों को.

सरकारी आंकड़े कहते हैं कि कम से कम 3,000 सिखों को मौत के घाट उतारा गया- जाहिर है, इनमें से ज़्यादातर ग़रीब और मज़लूम थे. 1984 के सिख-विरोधी दंगों ने अपने समाज, हिंदू-सिख रिश्तों और दिल्ली शहर के मिज़ाज के बारे में हमारे ऐतबार और कांग्रेस पार्टी के बारे में लंबे दौर से चली आ रही सोच और यकीन को तार-तार कर दिया था.

उस वक़्त शहर का शायद सबसे पहला अमन जुलूस दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में निकाला गया था. सैकड़ों लड़के-लड़कियां, यूनिवर्सिटी के अध्यापक और छात्र इस जुलूस में शामिल हुए थे. नॉर्थ कैंपस के मुख़्तलिफ़ कॉलेजों से होता हुआ यह जुलूस खालसा कॉलेज पहुंचा जहां बहुत सारे अध्यापक और छात्र पहले से मौजूद थे.

माहौल में गुस्सा था. वहां बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती ज़ख़्मों पर मिर्च का काम कर रही थी. सब जानते थे कि इस क़त्लोग़ारत में दिल्ली पुलिस ने कैसा शर्मनाक किरदार निभाया था. नौजवानों के दिलों में गुस्सा था, उनकी आंखों से चिंगारियां फूटती थीं. फ़िज़ा में बेहद तनाव था. ऐसे में बस एक सिरफिरे की दरकार होती है, आग में तेल देने के लिए.

उस ज़माने में दिल्ली में एक गीत मंडली हुआ करती थी ‘परचम’ के नाम से. यह ग्रुप दिल्ली की मज़दूर बस्तियों में जन नाट्य मंच के नाटकों के साथ अपने नग़मे पेश करता था. जन नाट्य मंच, जो ख़ुद इप्टा से उभरा था, की रहनुमाई सफ़दर हाशमी करते थे.

ख़ैर, ये जुलूस खालसा कॉलेज पहुंचा और उसने एक आम सभा की शक्ल अख़्तियार कर ली. भाषण शुरू होने से पहले परचम को गीत गाने थे. कॉलेज के नौजवानों में ऐसा ग़ुस्सा था कि कोई गाना सुनने के मूड में नहीं था. तब सफ़दर ने माइक परचम की सबसे नई सदस्य सुमंगला दामोदरन को थमा दिया. छोटे कद की दुबली-पतली सुमंगला तब बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती थीं.

सफ़दर बोला, ‘जाने वाले सिपाही’ गाओ.’ ये चालीस के दशक में कम्युनिस्ट शायर मख़दूम का जंग के ख़िलाफ़ लिखा गया एक गीत था. साठ दशक में सलिल चौधरी ने ‘उसने कहा था’ फिल्म में शामिल करके इसको एक क्लासिक का दर्जा दे दिया था.

सुमंगला ने ये गाना तैयार तो किया था, पर कभी पब्लिक में परफ़ॉर्म नहीं किया था. सुमंगला नर्वस थी. सफ़दर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, झुका, और उसके कान में बोला, ‘सुमी, घबराओ मत. गाओ. बस गाओ.’

उसने गाना शुरू किया. उसकी आवाज़ में शहद भी था, फ़ौलाद भी. वो आवाज़ उसके अंदर किसी गहरे कोने से आ रही थी. उस आवाज़ की भरावट उसके इकहरे बदन से कहीं मेल न खाती थी. जैसे बर्फ़ीली रात में कोई ठिठुरते बदन पर कंबल ओढ़ा दे, उस दिन उस नग़मे ने वो काम किया. भीड़ की हलचल थमने लगी. गीत के तिलिस्म ने भीड़ के गुस्से को जैसे नई ओर मोड़ दिया. कुछ था उनके अंदर जिसको उन अल्फ़ाज़ ने, उस आवाज़ ने झंकार दिया था.

कौन दुखिया है जो गा रही है

भूखे बच्चों को बहला रही है,

लाश जलने की बू आ रही है,

ज़िंदगी है कि चिल्ला रही है!

जाने वाले सिपाही से पूछो

वो कहां जा रहा है…

एक मुस्लिम नाम वाले हैदराबादी कम्युनिस्ट शायर का लिखा वो चालीस साल पुराना गीत, एक बंगाली मौसीक़ार की धुन और हिंदू नाम वाली उस मलयाली लड़की की आवाज़, और सुनने वालों में सिखों की बड़ी तादाद – कुछ भी तो एक-दूसरे से मेल न खाता था.

कहां दूसरे विश्व युद्ध की हैबतनाक तबाही, कहां हमारे ज़माने की फ़िरकापरस्ती- बात के आग़ाज और अंजाम में मीलों और दशकों का फ़ासला था. मगर उस सुरीली आवाज़ ने उस गहरी खाई, उस वादी के दोनों किनारों को मानो एक-दूसरे से मिला दिया था.

एक विपदा के मारे दुखियारों का दर्द दूसरी विपदा के मारों के दिल की आवाज़ बना, जैसे किसी पुराने वरक़ पर आंसू की बूंद गिरे और स्याही, पानी और नमक, सब एकमएक हो जाएं. भीड़ में कोई सुबका. फिर किसी और के होंठ लरज़े. देखते-देखते न जाने कितनी ही आंखें नम थीं, कितने ही दिल सिसकियां भरते थे.

§

फिर चार साल बाद ख़ुद सफ़दर का क़त्ल हुआ. 1 जनवरी 1989 को हम, यानी जन नाट्य मंच के कलाकार झंडापुर, साहिबाबाद गए थे, मज़दूरों के बीच नाटक करने. महीने-भर पहले दिल्ली, गाजियाबाद, फ़रीदाबाद के मज़दूरों ने सात दिन की एक शानदार हड़ताल की थी. दिल्ली के मज़दूर आंदोलन की यह आज तक की सबसे बड़ी हड़ताल है.

हमने इसी हड़ताल के हक़ में एक नाटक तैयार किया और खेला था- चक्का जाम. हड़ताल के बाद सफ़दर का मानना था कि हमें एक और नाटक लेकर मज़दूरों के बीच जाना चाहिए. इस नए नाटक का नाम था ‘हल्ला बोल.’

1 जनवरी 1989 का दिन; इतवार था. दिल्ली अभी गैस चेंबर में तब्दील नहीं हुई थी, सो जाड़े के अपने मज़े होते थे. साफ़, नीला आसमान, चटख सर्दीली सुबह, मद्धम धूप- यूं लगता था मानो पूरी क़ायनात मुस्कुरा रही है.

नाटक शुरू हुआ. कुछ दसेक मिनट हुए होंगे. डेढ़-दो सौ मज़दूर, उनके परिवार और बच्चे उसका मज़ा ले रहे थे. और तभी अचानक कोहराम मच गया. एक टुच्चे लोकल गुंडे की अगुवाई में कोई 30-40 शोहदों ने हम पर लाठी-सरिये बरसाने शुरू कर दिए. इस हमले में सफ़दर शहीद हुआ, लेकिन इससे पहले उसने 8-9 साथियों की जानें बचाईं.

एक मज़दूर, राम बहादुर, जो बेचारा नेपाल से अपनी रोटी-रोज़ी कमाने आया था और जिसकी बीवी ने कुछ ही महीने पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, बेवजह क़ातिलों की गोली का शिकार हुआ. राम बहादुर की मौत मौक़े पर ही हो गई, और सफ़दर ने अगले दिन 2 जनवरी की रात दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ा.

सफ़दर 34 बरस का था- एक हसीन नौजवान, पक्का कम्युनिस्ट, बेमिसाल फ़नकार, जो लेखक, अदाकार, निर्देशक, गीतकार, फ़िल्मकार, गायक और डिजाइनर- सब था. हरदिल अज़ीज़, सबका यार! उन जाहिल दरिंदों की लाठियों ने इस ग़ैरमामूली इंसान को तो हमसे छीन लिया, लेकिन उस शमा को नहीं बुझा पाए जो सफ़दर ने जलाई थी.

3 जनवरी को सफ़दर के जनाज़े में कुछ 15,000 लोग शरीक़ थे. इनमें दिल्ली के हज़ारों आम शहरियों और मज़दूरों के साथ-साथ एक से एक अज़ीम फ़नकार भी थे, चोटी के बुद्धिजीवी थे, बेशुमार कलाकार थे, सहाफ़ी थे. दिल्ली ने किसी फ़नकार को ऐसा शानदार आख़िरी सलाम शायद ही कभी पेश किया हो.

अगर सफ़दर का जनाज़ा बेमिसाल था तो उसके बाद जो हुआ वो तो अल्फ़ाज़ के परे था. अगले ही दिन सुबह, जब सफ़दर की मौत को अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे, जन नाट्य मंच फिर उसी जगह लौटा जहां हमला हुआ था, अपना अधूरा नाटक पूरा करने. और ये किसकी रहनुमाई में हुआ?

मलयश्री हाशमी की. मलयश्री, जो ख़ुद एक शानदार एक्टर हैं, एक अटल कम्युनिस्ट हैं, तकरीबन 1970-71 से जनवादी नाटक आंदोलन का हिस्सा रही हैं. सफ़दर की साथी, संगिनी और पत्नी.

मेरे ज़हन में कोई शक़ नहीं कि 4 जनवरी 1989 को मलयश्री ने जो किया वो सिर्फ़ एक नाटक नहीं था, वो इतिहास के पन्नों पर एक अमिट दस्तख़त था. अगले दिन पूरे मुल्क के तमाम अख़बारों की सुर्ख़ियों में मलयश्री का नाम और तस्वीरें थीं.

मेरे घर ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ आता था, जिसने तस्वीर के नीचे लिखा था, ‘सफ़दर हाशमी की बेवा नाटक करते हुए’. कितनी सहजता से हम औरतों की पहचान मर्दों के साथ उनके रिश्ते तक महदूद कर देते हैं!

एक मज़दूर बस्ती के खूनी तिराहे पर मलयश्री ने नाटक इसलिए नहीं खेला था कि सफ़दर उनका महबूब, दोस्त, हमराह और शौहर था, बल्कि इसलिए कि मलयश्री ख़ुद तकरीबन दो दशकों से जनवादी सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा रही थीं, और उस आंदोलन और अपने मज़दूर साथियों, दर्शकों की ओर उनका अटल कमिटमेंट था- और आज भी है.

आने वाले दिनों में शायद ही कोई ऐसा शहर या कस्बा रहा हो जहां इस हमले और सफ़दर की शहादत के ख़िलाफ़ जुलूस न निकले हों, जलसे न हुए हों, तक़रीरें न हुई हों. लेकिन ये विरोध आग की तरह पूरे मुल्क़ में नहीं फैलता अगर मलयश्री वो न करतीं जो उन्होंने किया.

यूं तो थियेटर क्षणभंगुर होता है- एक सपना, एक माया, धुएं का छल्ला होता. पर उस दिन थियेटर ठोस था. उसमें महक थी- पहले धान की खेती की महक.

§

आज, जब हम फ़नकारों और दानिशवरों पर हमलों के इतने आदी हो चुके हैं कि लोग, मजाक़ ही में सही, कभी-कभी कह ही देते हैं, ‘अरे यार! तुम तो खुलेआम सरकार के ख़िलाफ़ नाटक करते हैं, फिर भी तुम्हारी हड्डी-पसली सलामत कैसे है?’ तो यह सोचकर हैरानी होती है कि सफ़दर की मौत पर कितने हज़ारों लोग सड़कों पर उतरे थे- और फिर अपनी हैरानी पर हैरानी होती है.

लेकिन जैसा ब्रेख्त कहा करते थे, बदलाव लाने की खातिर हमें ‘गुड ओल्ड डेज़’ को याद करके जज़्बाती नहीं होना है, बल्कि ‘बैड न्यू डेज़’ से जूझने के लिए कमर कसनी है.

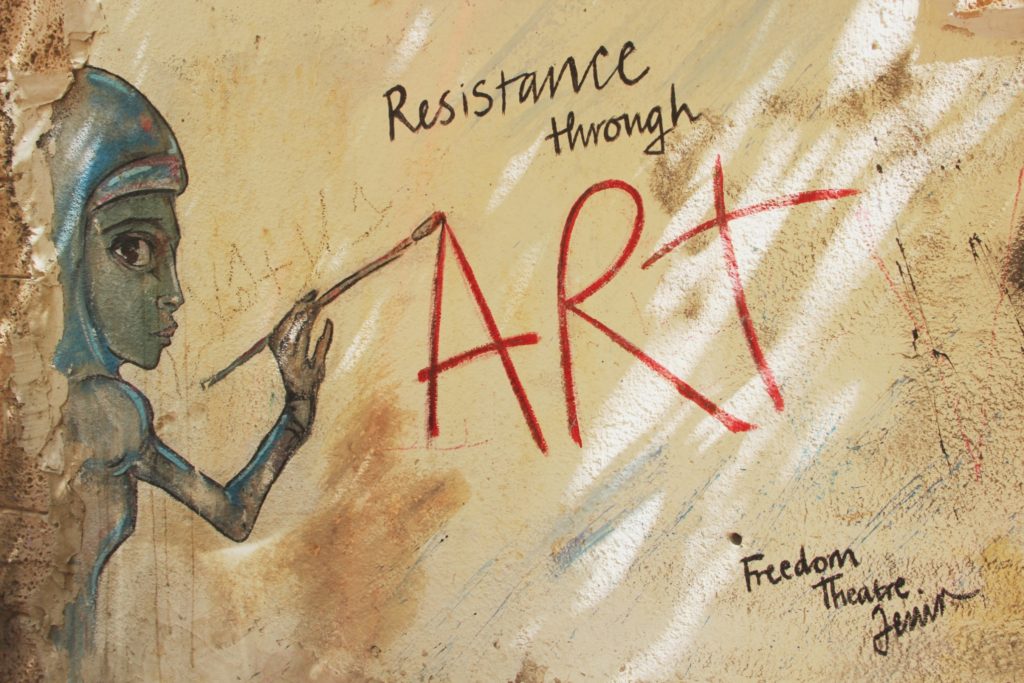

और अगर हमें इन बैड न्यू डेज़से जूझना है, तो लाज़िमी है कि हड्डी-पसली सलामत रहें. कुछ पांच-छह साल पहले हमें फिलीस्तीन के मशहूर मसरा-अल-हुर्रीये, यानी द फ्रीडम थिएटर [The Freedom Theatre] के साथ काम करने का मौक़ा मिला. फिलीस्तीन में वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में यह थियेटर है. ये वही शहर है जहां हाल ही में मशहूर पत्रकार शिरीन अबू अकलेह का इज़रायली फ़ौज ने क़त्ल किया था.

द फ्रीडम थिएटर शुरू करने वालों में एक स्वीडिश आदमी था जोनाथन स्टैन्चेक; एक इज़रायली था जूलियानो मेर ख़ामिस और एक फ़िलीस्तनी था ज़कारिया ज़ुबेदी.

जोनाथन एक नर्स की हैसियत से फ़िलिस्तीन में काम करता था. लोगों के जिस्म और जिगर दोनों के दर्द को बख़ूबी समझता था. जूलियानो की मां इज़रायली यहूदी थी और बाप फिलिस्तीनी अरब. और वो शान से कहता था, ‘मैं सौ फ़ीसदी यहूदी हूं, और सौ फीसदी अरब’! ज़कारिया ज़ुबेदी अल अक़्सा शहीदी ब्रिग्रेड का मिलिट्री कमांडर था. इज़रायली फ़ौज ने उसको मारने की भरसक कोशिशें कीं पर हर बार वो बच निकला, क्योंकि उसके पास अवाम का साथ था.

ज़कारिया कहता है कि हमने बंदूक उठाई आज़ादी पाने के लिए, लेकिन यही बंदूक भाई को भाई से लड़वा भी सकती है. लिहाज़ा आज़ादी की मुहिम में जितनी बंदूक की, उतनी ही इल्म, फ़िक्र, और कल्चर की भी ज़रूरत है.

जब जूलियानो ने जेनिन रिफ्यूजी कैंप के बच्चों से पूछा कि वे क्या बनना चाहते हो, तो उसे जवाब मिला, ‘शहीद’. वो बेहद परेशान हुआ. यह कैसा अंधा कुंआ है जहां बच्चे कुछ बनने के बजाय मर जाने की ख़्वाहिश रखते हैं?

तब इन तीन सरकश मतवालों ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था. उन्होंने उसी रिफ्यूजी कैंप में एक थियेटर शुरू कर दिया.

त्रासदी ये है कि जूलियानो ख़ुद नहीं बचा. 2011 में एक नकाबपोश वहशी ने उसके जिस्म को ऐन थियेटर के सामने वाली गली में बंदूक की गोलियों से छलनी कर दिया. जूलियानो शहीद हुआ, पर ठीक सफ़दर ही की तरह वह सैकड़ों नौजवानों को जिंदगी और आज़ादी का सपना दे गया.

सफ़दर, जूलियानो, डॉ. दाभोलकर, गौरी लंकेश, शिरीन अबू अकलेह. नफ़रत के सौदागरों ने एक-एक को निशाना बनाया है. बस! अब बहुत हुआ. हम और शहीद नहीं चाहते.

हम चाहते हैं कि हमारे सारे कलाकार और दानिशमंद लंबी ज़िंदगियां पाएं और हमें अपने फ़न और ख़यालों से मालामाल करते रहें.

§

आज हमें कुछ चालाकी से, कुछ चतुरता से काम लेना है. हम इंदौर में हैं, जहां मराठी संस्कृति का असर है, और मेरी मातृभाषा भी मराठी है. सो वाजिब ही है कि आज की आख़िरी कहानी महाराष्ट्र से हो.

जैसा कि आप जानते हैं, छत्रपति शिवाजी मराठी इतिहास के और लोकप्रिय कल्चर के बड़े हीरो हैं. महाराष्ट्र में पिछले कुछ बरसों के बेहद कामयाब नाटकों में एक का नाम है- नाम पर ग़ौर कीजियेगा- ‘शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला’!

नाम सुनकर ही लोगों में खलबली मचती है- शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला’! नाम सुनकर ही लोगों में खलबली मचती है – शिवाजी अंडरग्राउंड क्यों हैं भाई? कौन उसके पीछे है कि उसे अंडरग्राउंड होना पड़े? वो भीमनगर में ही क्यों है? फिर इस दलित बस्ती को ‘मोहल्ला’ क्यों कहा जा रहा है?

नाटक बेहद मज़ेदार है. नाटक का आइडिया, गीत और संगीत संभाजी भगत का है, जो महाराष्ट्र के एक बेजोड़ इंकलाबी गीतकार और गायक हैं. नाटक करने वाली टीम जालना नाम के एक छोटे-से शहर से है, और टीम के ज़्यादातर कलाकार दलित और ग़रीब किसान परिवारों से हैं.

नाटक की शुरुआत में देवताओं के राजा इंद्र परेशान हैं क्योंकि राजा शिवाजी स्वर्ग से धरती पर गए थे- क्योंकि उनके विचार धरती पर खो गए हैं- लेकिन वे अभी तक लौटकर नहीं आए हैं. जाते समय वह अपनी पगड़ी स्वर्ग में छोड़ गए थे, सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर.

अब इंद्र यमराज को धरती पर भेजते हैं, पगड़ी समेत, शिवाजी को खेाजने. यमराज बेचारे हर राह-चलते, शिवाजी सरीखे को पगड़ी पहनाते जाते हैं, पर किसी को वो फिट ही नहीं बैठती.

हिंदुस्तान में प्रहसन माने फ़ार्स [farce] की परंपरा बहुत पुरानी है. आप संस्कृत नाटक पढ़िए, आपको बेशुमार मूर्ख ब्राह्मणोंं के क़िस्से मिलेंगे, या लोभी शासकों के, या अक़्ल से तंग कोतवालों और दारोगाओं के. शिवाजी अंडरग्राउंड इसी परंपरा का नाटक है, जिसमें आप हंसे बग़ैर रह नहीं सकते, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि मुद्दा संजीदा है.

यह नाटक उन ताक़तों पर चोट करता है जो शिवाजी को एक सियासी ब्रांड बनाकर अपनी दुकान चला रही हैं. नाटक के आख़िर में एक मुक़ाबला होता है- गीतों का मुक़ाबला, जिसे हमारे यहां महाराष्ट्र में ‘झगड़ा’ कहते हैं. एक तरफ़ शिवाजी का सियासी ठेकेदार है जो बस इतना जानता है कि शिवाजी ने मुग़लों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी- और इसी हवाले से वह साबित करना चाहता है कि वह एक मुसलमान-विरोधी, हिंदू राजा था- और समझता है कि उसने बाज़ी वाकई मार ली है.

दूसरी तरफ़ एक लोकशाहिर है जो उस्तादों का भी उस्ताद है! आप जानते ही होंगे कि महाराष्ट्र में शाहिरी सिलसिला बहुत पुराना है – ख़ुद शिवाजी के ज़माने से चला आ रहा है. शाहिर ऐसे शायर और गायक होते हैं अपने लंबे नैरेटिव गानों में, बैलेड [ballad] की शैली में वीरों की कहानियां सुनाते हैं.

बाद में यही शाहिरी परंपरा कम्युनिस्ट और दलित आंदोलनों का हिस्सा बनी. कॉमरेड अण्णाभाऊ साठे, अमर शेख, शीतल साठे और ख़ुद संभाजी भंगत इसी परंपरा के नुमाइंदे हैं.

ख़ैर, नाटक का शाहिर समझाता है कि शिवाजी की जंग मज़हबी जंग नहीं, बल्कि सियासी जंग थी, मरकज़ी सरकार के ख़िलाफ़. यही नहीं, उसकी फ़ौज में कई मुसलमान सिपहसालार थे जिनके पास बड़ी ज़िम्मेदारी के ओहदे थे. शिवाजी का औरतों की ओर भी बड़ा संवेदनशील, बड़ा हस्सास नज़रिया था.

फिर लोकशाहिर बताता है कि किस वजह से शिवाजी मराठी अवाम के दिलों का बादशाह है- शिवाजी ने अपनी रियाया की ओर बड़ी हमदर्दी की नीतियां बनाईं और गांवों में जमींदारों और साहूकारों की ताक़त पर वार किया. काश! कि आज के हमारे हुक्मरान शिवाजी से कुछ सबक़ लेते, तो किसानों को एक साल से ज़्यादा दिल्ली के दरवाज़े पर दस्तक नहीं देनी पड़ती, सात सौ से ज़्यादा किसानों को शहादत नहीं देनी पड़ती.

ख़ैर, नाटक जब अपने अंजाम पर पहुंचता है तो सियासी ठेकेदार लाजवाब हो चुका है, वो ख़ामोश है, क्योंकि लोकशाहिर शिवाजी की जिन खूबियों का बयान करता है उनके बारे में उसे रत्ती भर भी इल्म नहीं था.

इस ड्रामे के हज़ार से ज़्यादा शो हो चुके हैं- और एक बार भी ड्रामे पर हमला नहीं हुआ है. क्योंकि ड्रामा चालाकी से अपनी बात कहता है. वह मखौल उड़ाता है- यक़ीनन – लेकिन शिवाजी का नहीं, उसके सियासी ठेकेदारों का.

और दरअसल यह मखौल भी नहीं है, हक़ीक़त है – मज़हब के नाम पर सियासत करने वाले अपनी ही तारीख़, अपने ही कल्चर से नावाक़िफ़ होते हैं, उसकी खूबियों और ऊंचाइयों का उन्हें कोई इल्म नहीं होता. और जब कोई, उन्हीं के हीरो के हवाले से, हंसते-हंसाते, उनकी टांग खींच जाता है तो बेचारों के पास खिसियानी बिल्ली के माफ़िक खंभा नोचने के अलावा कोई चारा नहीं बचता.

ज्योतिरेंद्र मोइत्रा, बिजोन भट्टाचार्य और तृप्ति मित्रा ने अकाल की पूरी त्रासदी को अपनी क़लम और अपने जिस्म से ज़ाहिर किया. सफ़दर हाशमी ने ये समझा कि मख़दूम की नज़्म कराहते दिलों को छू सकती है और सुमंगला की आवाज़ ने तपते जहनों को ठंडक पहुंचाई.

एक मज़दूर बस्ती के खड़ंजे पर गिरे ख़ून से हज़ारों फूल खिले, जब मलयश्री ने सफ़दर की चिता की राख ठंडी होने से भी पहले उसी जगह जाकर दोबारा नाटक खेला. जूलियानो मेर ख़ामिस ने फिलिस्तीन के बच्चों को ड्रामे के ज़रिये जीने की उम्मीद दी. और संभाजी भगत और जालना के दलित और किसान अदाकार मज़हबी और सियासी ठेकेदारों को ठेंगा दिखाया.

क्या ये सब प्रतिरोध के उदाहरण हैं? मैं कहता हूं, नहीं! ये सब इंसानियत के, ज़िंदगी के मूल्यों के उदहारण हैं. ये हमें हिम्मत और हौसला देते हैं, एक बेहतर, प्रेम से सींचे समाज के निर्माण का सपना देखने की ताक़त देते हैं. साहिर के शब्दों में,

आओ कि कोई ख़्वाब बुनें कल के वास्ते

वरना ये रात आज के संगीन दौर की

डस लेगी जान औ’ दिल को कुछ ऐसे कि जान औ’ दिल

ता-उम्र फिर न कोई हसीं ख्वाब बुन सकें…

(सुधन्वा देशपांडे 1987 से जन नाट्य मंच, दिल्ली, का हिस्सा हैं.)