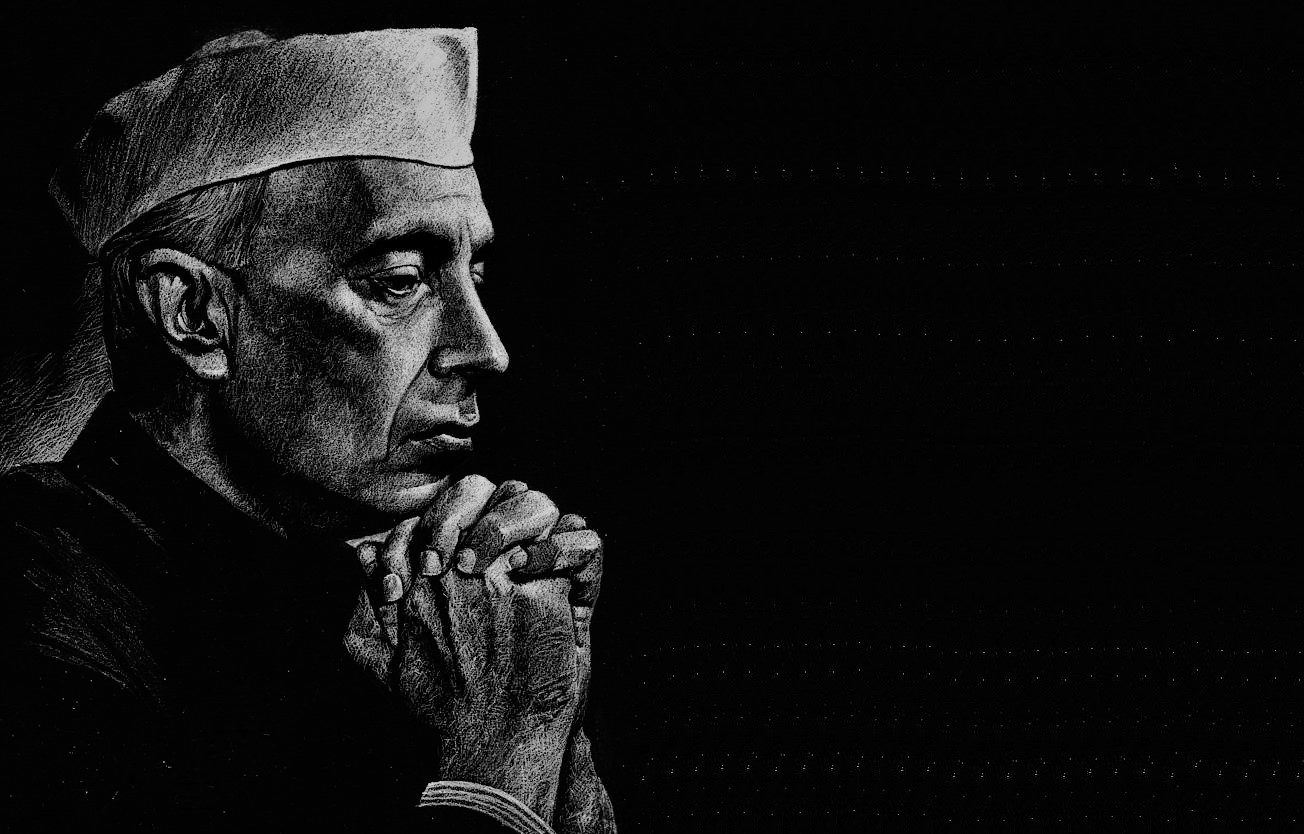

गांधी के बारे में जाता है कि वे अपने आख़िरी सालों में अकेले पड़ गए थे. वह अकेलापन, अगर था भी तो गांधी को बहुत कम समय झेलना पड़ा. असली अकेलापन नेहरू का था. वे प्रधानमंत्री थे और गांधी की तरह ही समझौताविहीन धर्मनिरपेक्ष. लेकिन उनकी सरकार हो या पार्टी, उनकी इस धर्मनिरपेक्षता के साथ शायद ही कोई उतनी दृढ़ता से खड़ा था.

‘सच्चाई यह है कि कितनी ही डींग हम क्यों न मारें, हमने यह दिखलाया है कि हम खासे पिछड़े दिमाग लोग हैं. संस्कृति के सारे तत्त्वों से रहित, जिस तरह कोई भी देश उन्हें समझता है. सिर्फ वे ही लोग जो संस्कृति की समझ से पूरी तरह खाली हैं, इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात करते हैं.’

ये शब्द जवाहरलाल नेहरू के हैं. अपने मित्र, सहकर्मी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविन्दवल्लभ पंत को लिखे गए पत्र के आख़िरी शब्द. आज़ादी मिलने के ढाई बरस बाद 17 अप्रैल, 1950 को नेहरू कुछ गुस्से, कुछ निराशा और कुछ खीझ में कांग्रेस के एक नेता को लिख रहे हैं. उत्तर प्रदेश उनका घर है. लेकिन उस पर जो संप्रदायवाद की छाया पड़ गई है, उस वजह से

‘यूपी मेरे लिए एक अजनबी देस होता जा रहा है. मैं वहां फिट नहीं बैठता. यूपी कांग्रेस कमेटी, जिससे मैं 35 बरसों से जुड़ा रहा हूं, अब कुछ इस तरह काम कर रही है कि मैं हैरान रह जाता हूं. इसकी आवाज़ उस कांग्रेस की आवाज़ नहीं जिसे मैं जानता रहा हूं, बल्कि वह है जिसकी मुखालिफत मैं अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर वक्त तक करता रहा हूं.’

कांग्रेस के इस पतन पर वे एक शायराना आह भरते हैं,

‘अगर समंदर ही अपना नमक खो दे तो फिर आखिर उसे किससे नमकीन किया जाएगा?’

नेहरू पंतजी को लिखते हैं कि वे अब उत्तर प्रदेश जाने से हिचकिचाते हैं क्योंकि वे वहां इसलिए बहुत उलझन महसूस करते हैं कि जो कांग्रेस के स्तंभ थे उनके दिल और दिमाग पर सांप्रदायिकता ने बुरी तरह कब्ज़ा कर लिया है. उत्तर प्रदेश की खबरों से वे विचलित हैं:

‘एक मुसलमान सड़क पर चल रहा है. उस पर थूका जाता है और उसे पाकिस्तान जाने को कहा जाता है या उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा जाता है या उसकी दाढ़ी खींची जाती है. मुसलमान औरतों पर सड़कों पर भद्दी फब्तियां कसी जाती हैं और हमेशा ही एक फब्ती कसी जाती है, ‘पाकिस्तान जाओ.’

नेहरू कहते हैं कि यह सब कुछ हो सकता है कुछ लोग ही कर रहे हों लेकिन ऐसा माहौल बना दिया गया है कि लोग यह सब करने को स्वतंत्र हैं और बाकी उसे खामोशी से देखते हैं और उससे सहमति जताते हैं.

यह शिकायत नेहरू की अपनी पार्टी से है कि सांप्रदायिकता से न सिर्फ वह लड़ नहीं रही बल्कि वह उससे प्रभावित भी हो गई है. इस ख़त के काफी पहले आज़ादी मिलने के तुरंत बाद दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वे और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं,

‘अभी भारत को फासिज़्म की जिस लहर ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है वह उस नफरत का सीधा नतीजा है जो बरसों तक मुस्लिम लीग ने अपने अनुयायियों को गैर मुसलमानों से करने की शिक्षा दी. लीग ने जर्मनी के नाजियों से फासिज़्म की यह विचारधारा हासिल की.

अब मैं याद करता हूं, 1938 में यूरोप से लौटने के तुरत बाद मैंने लीग में यूरोपीय तानाशाहों का साफ़ असर महसूस किया था. हिंदुओं में भी फासिस्ट संगठनों के विचार और तौर-तरीके लोकप्रिय हो रहे हैं. हिंदू राज्य की स्थापना की मांग उसी की साफ़ अभिव्यक्ति है.’

यह समस्या खत्म नहीं हो गई. 1951 में दिल्ली कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में वे फिर यह सवाल उठाते हैं,

‘कुछ लोगों को यह सुनकर बहुत अच्छा लग सकता है कि हम हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे… मैं समझ नहीं सकता कि इसके मायने क्या हैं. इस देश में हिंदू बहुसंख्या में हैं और वे जो चाहेंगे वह होगा.

लेकिन जैसे ही आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप ऐसी ज़बान में बात करते हैं जो एक देश को छोड़कर और कोई नहीं समझ सकता और वह देश पाकिस्तान है क्योंकि वह इस अवधारणा से परिचित है. वह तुरंत ही एक इस्लामी देश की स्थापना को जायज़ ठहराएंगे दुनिया को यह दिखलाकर कि हम भी कुछ वैसी ही चीज़ कर रहे हैं.’

आगे वे कहते हैं,

‘हिंदू राष्ट्र का एक ही अर्थ हो सकता है और वह यह कि आप आधुनिक रास्ता छोड़कर एक संकीर्ण और पुरातनपंथी विचार के तरीके को अपना लें और भारत को टुकड़े-टुकड़े कर दें. जो हिंदू नहीं हैं उनकी हैसियत कम कर दी जाएगी.

आप सरपरस्त अंदाज में कह सकते हैं कि आप मुसलमानों और ईसाइयों की देखभाल करेंगे… आप क्या सोचते हैं कि क्या कोई नस्ल या व्यक्ति एक समय के बाद इस बात को बर्दाश्त कर सकता है कि उनकी सरपरस्ती की जा रही हो और हम उनके ऊपर बैठे हों?’

आज़ादी के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिशें होती रहीं और हिंसा की ख़बरें जगह-जगह से आती रहीं. 1954 में मुख्यमंत्रियों के साथ अपने नियमित पत्राचार में नेहरू ने लिखा कि सांप्रदायिक हिंसा की हर घटना की अत्यंत सक्षम अधिकारी से जांच कराना आवश्यक है और यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंसा की हर घटना के पीछे कारण क्या रहा होगा और वह कैसे की गई.

ध्यान रहे कि पाकिस्तान बने अभी बहुत दिन नहीं हुए थे. आज़ादी के पहले की सांप्रदायिक हिंसा की स्मृति ताज़ा थी. उसके चलते माना जा सकता था कि ऐसी हिंसा में मुसलमान आक्रामक रहे होंगे. नेहरू ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है. भले ही एकाध जगह मुसलमान शरारत करें लेकिन आम तौर पर बदले हालात में उनका आक्रामक होना मुमकिन नहीं है. वे जानते हैं कि उनकी तरफ से कोई भी आक्रामकता उन्हीं को नुकसान पहुंचाएगी.

नेहरू ने लिखा कि मुसलमानों से भिन्न स्थिति हिंदुओं की है. हिंदू सांप्रदायिक संगठन निश्चित रूप से हमलावर हैं और वे बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को उकसाकर हिंसा करवा रहे हैं. एक नया कारण भी पैदा हो गया है जो विभाजन के पहले नहीं था. वह है संपत्ति का लोभ. विभाजन के पहले सांप्रदायिक हिंसा के दौरान भी कोई किसी को उसके इलाके से खदेड़ देने की नहीं सोचता था. उनकी ज़मीन, घर-दुकान पर कब्जे की नहीं सोचता था. लेकिन अब यह ख्याल है कि अगर हिंसा के जरिये मुसलमानों को डराकर भगा दिया गया तो उनकी संपत्ति हथियाई जा सकती है. पहले सांप्रदायिक हिंसा मुनाफे का स्रोत न थी लेकिन विभाजन के बाद यह एक नया कारण पैदा हो गया है.

नेहरू के सामने यह स्पष्ट था कि भले ही गोरक्षा आदि के नाम पर मुसलमान विरोधी हिंसा का जायज़ ठहराने की कोशिश हो लेकिन जो लोग ऐसे आंदोलनों में शामिल हैं वे किसी धार्मिक कारण से नहीं बल्कि राजनीतिक इरादों से प्रेरित हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने उद्देश्य के लिए ऐसे आंदोलनों का इस्तेमाल करता है.

नेहरू मुख्यमंत्रियों को इस नई परिस्थिति को समझने और निरंतर सजग रहने को कहते हैं. वे कहते हैं कि राज्य की तरफ से ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आक्रामक समुदाय को दंड मिलेगा.

हम जानते हैं कि लंबे समय तक कांग्रेस सरकारों के सत्ता में रहने के बाद भी यह नहीं हुआ. खुद कांग्रेस ने अपने नेता की नहीं सुनी. कांग्रेस में हिंदुत्ववादी रुझान के नेताओं की संख्या कम न थी. वे भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह आक्रामक और हिसा के समर्थक न हों, उन्हें मुसलमान विरोध से परहेज न था. वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति नरम भी थे.

ऐसे नेताओं के बीच जिनका कद कोई कम न था, नेहरू को सांप्रदायिकता के खिलाफ अपनी सरकार और पार्टी को दृढ़ता से खड़ा रखना आसान न था. गोरक्षा के प्रश्न पर अपने ख़त में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने लिखा कि गोरक्षा को लेकर हिंदू भावनाओं से किसी को इनकार नहीं हो सकता लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि इसके नाम पर जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें जाल और धोखा है. उसके पीछे कोई गाय को लेकर वास्तविक स्नेह नहीं है. सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों को अपने मुताबिक़ चलाने की कोशिश है.

इसीलिए राजेंद्र बाबू को उन्होंने वही कहा जो तकरीबन इसी वक्त गांधी भी कह चुके थे.

गोरक्षा, यानी गोकुशी पर पूरी तरह पाबंदी के सवाल पर कैसे सोचें? नेहरू ने कहा कि हमें तय करना होगा कि हमारी निगाह क्या है. यह ठीक है कि चूंकि हिंदू यहां बहुसंख्या में हैं, उनके सोचने, रहने-सहने का असर देश पर कई तरीकों से पड़ेगा. लेकिन हमने तय करना ही होगा कि हम एक विविधतापूर्ण समाज के तौर पर अपनी नीतियां बनाएंगे या हिंदू राष्ट्र की तरह.

अगर गोकुशी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई तो इसके मानी होंगे गैर हिंदुओं को वैसा करने से रोक देना जो शायद वे करना चाहेंगे. आर्थिक कारणों से कोई भी कदम उठाया जा सकता है लेकिन अगर उसकी वजह हिंदू भावनाएं हैं तो इसका मतलब होगा कि देश का राज-काज हम एकदम दूसरी पद्धति से कर रहे हैं.

कहा गांधी के बारे में जाता है कि वे अपने आख़िरी सालों में अकेले पड़ गए थे. वह अकेलापन, अगर था भी तो गांधी को बहुत कम समय झेलना पड़ा. असली अकेलापन नेहरू का था. वे प्रधानमंत्री थे और गांधी की तरह ही समझौताविहीन धर्मनिरपेक्ष. लेकिन उनकी सरकार हो या पार्टी, उनकी इस धर्मनिरपेक्षता के साथ शायद ही कोई उतनी दृढ़ता से खड़ा था.

नेहरू ने राजेंद्र बाबू को लिखा कि अगर राज्य हिंदू भावनाओं के मुताबिक़ चलेगा तो वह उस संकीर्ण मुस्लिम सांप्रदायिकता की नकल होगी जिसका वे लगातार विरोध करते रहे हैं. इससे राष्ट्रवाद को गहरा घाव लगेगा लेकिन उससे भी अधिक यह महान आदर्शों को भी चोट पहुंचाता है जो हिंदू और भारतीय संस्कृति से जुड़े माने जाते हैं.

सांप्रदायिकता आखिरकार छोटेपन, क्षुद्रता और संकीर्णता का ही दूसरा नाम है. नेहरू इस माहौल में खुद को अजनबी पाते हैं. राजेंद्र बाबू को वे लिखते हैं कि इधर एक हिंदू पुनरुत्थानवादी लहर चल पड़ी है. उन्होंने संविधान सभा की अपनी पार्टी की बैठकों में और अन्यत्र यह बात बार-बार कही है कि वे इस पुनरुत्थानवादी भावना से कतई अहसमत हैं. और इस मतभेद के कारण उन्होंने प्रायः महसूस किया है कि वे शायद बहुमत के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं,

‘मैंने ईमानदारी से महसूस किया कि बेहतर हो इस मत का अधिक सच्चा प्रतिनिधि मेरी जगह ले. आज की स्थिति में जो कृत्रिमता और अस्वाभाविकता है, वह शायद इससे खत्म हो सके.’

नेहरू की यह बात नहीं सुनी गई. नेहरू इस बहुमत को देशनिकाला तो नहीं दे सकते थे. यह अजीब बात थी कि वे जिस बहुमत से सहमत नहीं थे, उसी के प्रतिनिधि वे आजीवन बने रहे. उन्हीं के शब्दों में यह स्थिति कृत्रिम थी और वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करती थी.

क्या आज इस कृत्रिमता से छुटकारा पा लिया गया है? जिस बहुमत के बीच नेहरू खुद को अकेला पाते थे क्या उसने अब पूरी तरह उनसे मुक्ति प्राप्त कर ली है और अपना सच्चा प्रतिनिधि खोज लिया है? क्या यह नेहरू की पराजय है या क्षुद्रता की विजय है?

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं.)