कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: जो ख़ुद षड्यंत्र करता है वह यह मानकर चलता है कि जो उसके साथ नहीं है या उससे असहमत है वह भी षड्यंत्र कर रहा है.

लेखकों-कलाकारों को अक्सर असंतुष्ट मानकर, जो वे अक्सर होते भी हैं, यह पूछा जाता है कि वे आखि़र चाहते क्या हैं. सावधान यह उत्तर देते हैं कि साहित्य का कलाओं के लिए अधिक उत्तरदायी परिवेश हो, उनकी सुलभता बढ़े, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित न किया जाए और इन सबके लिए व्यापक सामाजिक समर्थन हो.

असावधान उत्तर यह होगा कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, समता की ओर तेज़ क़दम बढ़ाए जाएं, हिंसा और हत्या की राजनीति समाप्त हो, धर्म को लेकर सांप्रदायिकता का विस्तार करने का दुष्ट अभियान बंद हो, अख़बार और चैनल लगातार इतना झूठ, इतनी घृणा न फैलाए, सच पर अटल-अडिग रहने वालों की व्याप्ति हो और भाषा का दैनिक प्रदूषण समाप्त हो.

शायद दोनों यानी सावधान और असावधान उत्तरों को मिलाकर एक समावेशी समग्र उत्तर बनाया जा सकता है.

स्थिति यह है कि साहित्य और कलाओं से ऐसे सवाल कोई नहीं पूछ रहा है. उनमें अगर कोई असंतोष है तो उसे अनदेखा-अनसुना किया जा रहा है. कम से कम सत्ताकामी राजनीति-बाज़ार-मीडिया-धर्म-बाज़ार के चालू प्रभावशाली गठबंधन ने साहित्य और कलाओं को अनुपयोगी और अनुपयोज्य मानकर हाशिये पर ढकेल दिया है.

अन्य राजनीतिक दलों में अगर कोई असंतुष्ट तत्व हैं तो उन्हें बढ़ावा और धन देकर सत्ताधारी दल अपने पाले में खरीद लेता है. पर लेखकों-कलाकारों में पनप रहे असंतोष को दबाने या प्रलोभन देकर कम करने की उसे ज़रूरत नहीं लगती. इस स्थिति से दो तरह के प्रश्न उठते हैं.

पहला समूह उन प्रश्नों का है जो यह पूछते हैं कि साहित्य और कलाएं हमारे समय में प्रश्नवाचक और प्रतिरोधक होकर भी राजनीति और बाज़ार को, धर्म और मीडिया को बाज़ार को प्रभावित नहीं कर पाते तो वे क्या व्यर्थ की विधाएं बनकर नहीं रह गए हैं?

दूसरा प्रश्न-समूह यह पूछता है कि क्या लेखक-कलाकार समाज से बहुत दूर, विच्छिन्न नहीं हो गए हैं कि उनका कोई संबंध संवाद या प्रभाव समाज से या उसमें नहीं रहा तो क्या उसे अपनी भूमिका पर गहरा पुनर्विचार और आत्मालोचन नहीं करना चाहिए?

दबा-छुपा एक प्रश्न यह भी उठता है कि जब राजनीति और समाज साहित्यकातीत और कलातीत हो गए हैं तो क्या उन्हें व्यर्थ राजनीति और समाज में हस्तक्षेप करने का कोई हक़ नहीं रह गया है.

हर समय यह ज़हनियत बनी रहती है कि साहित्य और कलाएं इस भयावह समय में कुछ कारगर नहीं कर पा रही हैं. अगर वे कुछ न कर सकें तो लेखकों-कलाकारों को अपने माध्यमों से अलग या आगे जाकर कुछ नागरिक स्तर पर करना चाहिए. यह क्या हो, यह वर्तमान धुंधलके में स्पष्ट नहीं है. स्वयं इस सारे समय माध्यमों की अपनी समस्याएं और उलझनें हैं जिनसे जूझना होता है. इस समय धुंध ओर अंधेरा, गोधूलि देखना ही सच्चाई देखना है.

फिर दास्तानगोई

जैसे कुछ दशक पहले नुक्कड़ नाटक रंगमंच में एक नई विधा के रूप में उभरा था वैसे ही पिछले दो दशकों में दास्तानगोई एक पुरानी विधा के पुनरुदय के रूप में उभरी है. इसका श्रेय आलोचक-कथाकार-विद्वान शम्सुर रहमान फारूकी को जाता है जिन्होंने दास्तान की लंबी परंपरा और विपुल दस्तावेजों का शोध-अध्ययन कर उनकी जीवंत प्रासंगिकता और नई संभावनाओं पर रोशनी डाली.

उन्हीं के एक भतीजे महमूद फारूकी ने इस विधा को पुनर्नवा किया और उसमें पारंपरिक दास्तानों के अलावा नई दास्तानों को शामिल किया. यूं उनकी कई प्रस्तुतियां मैंने देखी थीं पर जब उन्होंने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास ‘राग दरबारी’ को आधार बनाकर एक प्रस्तुति की तो मैंने निश्चय किया कि उनकी जन्मशती के दौरान रज़ा की ज़िंदगी और कला की दास्तान अपने नायाब अंदाज़ में कहने का उनसे अनुरोध करूं.

यह अनुरोध उन्होंने मान लिया और पिछली 9 जुलाई 2022 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के भरे सभागार में ‘दास्ताने रज़ा’ की पहली प्रस्तुति हुई जिसे बेहद सराहा गया.

रज़ा जैसे कलाकार के जीवन और कला में बहुत सघनता तो है पर ऊपरी तौर पर नाटकीयता अधिक नहीं है. इस प्रस्तुति का कमाल यह था कि उसमें निरी स्मृति से उर्दू-हिन्दी-संस्कृत-फ़ारसी और अंग्रेज़ी-फ्रेंच में उद्धरण पेश किए गए और लगभग दो घंटे तक न ऊब हुई, न उत्सुकता और जिज्ञासा में कमी आई.

एक कलाकार के जीवन और कला के बारे में सोचने के कई सूत्र दर्शकों के हाथ अनायास ही लग गए. महमूद फ़ारूकी का भाषाओं पर अधिकार ग़ैरमामूली है और उनकी घटनाओं-प्रसंगों-उक्तियों आदि को एक एक मोहक और रोचक निरंतरता में गूंथने का कौशल अद्वितीय है.

दशकों पहले रज़ा और मैंने मिलकर एक पुस्तक लिखी थी ‘आत्मा का ताप’ जो रज़ा का प्रिय पद था और अवधारणा भी. वे तो यहां तक कहते थे कि ईश्वर उनकी सब दौलत और साधन छीन ले पर आत्मा ताप रहने दे तो वे सक्रिय बने रहेंगे. इस ताप को महमूद ने बहुत कल्पनाशीलता से अपनी दास्तान में विन्यस्त किया. ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने रज़ा की आत्मा के ताप को महसूस किया.

भारत में सदियों से कथा कहने के कितने अलग-अलग उपाय और माध्यम ईजाद किए गए हैं. महाकाव्य, उनकी वाचिक प्रस्तुतियां, कथक-कथकली आदि शास्त्रीय रूप, पंडवानी-पंडून के कड़े-यक्षगान आदि लोकरूप जनमानस को उद्वेलित करते रहे हैं.

दास्तानगोई फ़ारस से आई पर उसका भारत में विस्तार और परिष्कार दोनों हुए. उसके पुनर्जागरण के इस समय में कई समूह सक्रिय हैं. उनकी दास्तानें हमें याद दिलाती हैं, हमें याद करने की महिमा सिखाती हैं, अपने समय में विडंबनाओं को समझने में मदद करती हैं और अनेक भाषाओं का रस हमें ग्रहण कराती हैं.

भाषा-कथा-स्मृति-आलोचना-व्यंग का दास्तान अनूठा संगम है और उसकी सक्रियता हमारी कला-संपदा में बहुत मूल्यवान इज़ाफ़ा है.

षड्यंत्र

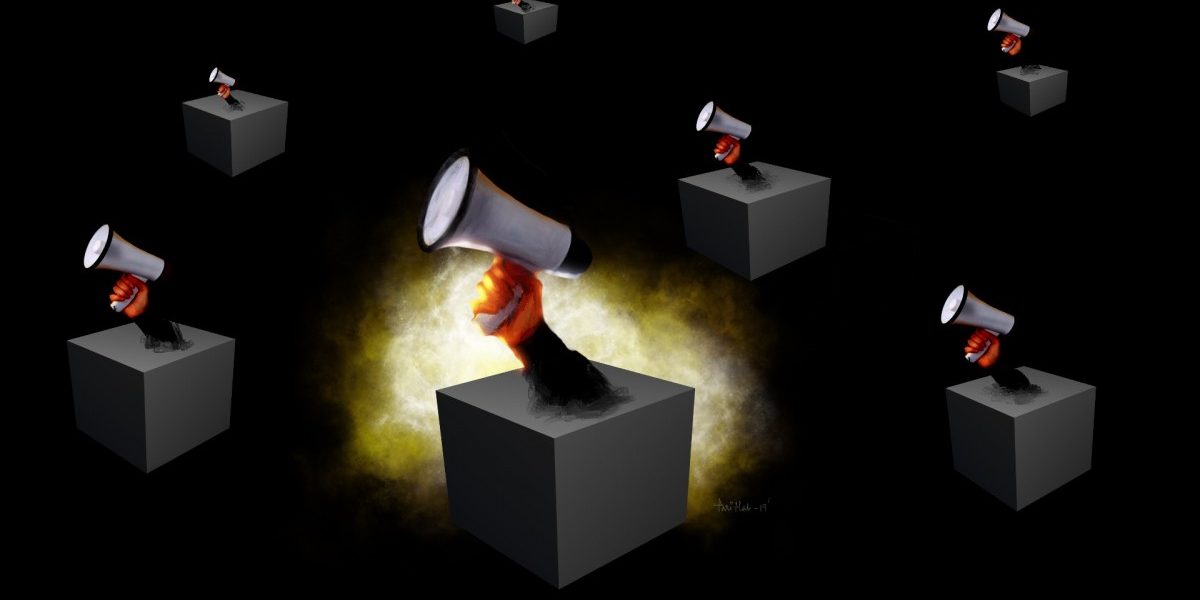

हमारे निजी और सार्वजनिक जीवन में षड्यंत्रों की क्या जगह और प्रभाव है, यह सोचने का मुक़ाम आ गया है. सार्वजनिक जीवन में, फिर वह राजनीति हो, आर्थिकी, धर्म, बाज़ार या मीडिया, सबमें इन दिनों षड्यंत्र लगातार हो रहे हैं.

उनका भंडाफोड़ भी होता रहता है. एकाध षड्यंत्रकारी कभी-कभार पकड़े और दंडित भी होते हैं लेकिन, जैसे हिंसा, घृणा वैसे ही षड्यंत्र भी कुल मिलाकर सार्वजनिक अभिव्यक्ति और विन्यास की वैध शैली की तरह मान्यता पा चुके हैं.

षड्यंत्रकारी अपने सफल दमकते चेहरों के साथ मीडिया पर बिना किसी संकोच के महिमामंडित होते रहते हैं. षड्यंत्र और जब वह सफल हो जाए तो उसे पसंद करने वालों की संख्या, लगता है, अब करोड़ों में पहुंच रही है.

हमारे कई बड़े और सुप्रतिष्ठित राजनेता और धर्मनेता जाने-माने पक्के षड्यंत्रकारी हैं और उनकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आती जब उनके षड्यंत्र ज़ाहिर होते हैं. कुछ ऐसे नीच षड्यंत्रकारी हैं जो एक षड्यंत्र से दूसरे षड्यंत्र तक निस्संकोच जाते रहते हैं और लगता है कि उनका राजनीतिक या धार्मिक जन्म ही षड्यंत्र करने और उसे असामान्य प्रतिष्ठा दिलाने के लिए हुआ है.

इस षड्यंत्रकारी समय में निजी जीवन में भी षड्यंत्रों की कमी नहीं है. बड़े उदात्त मूल्यों का दावा करने वाले साहित्य और कला के जगत भी ऐसे निजी षड्यंत्रों से मुक्त नहीं है. वहां भी अपने किसी प्रतिस्पर्धी या आलोचक या शत्रु को गिराने, नीचा दिखाने या अपमानित करने के लिए षड्यंत्र होते रहते हैं. थोड़ा-बहुत तो यह सब पहले भी होता था लेकिन अब वह एक शैली का दर्ज़ा पा चुका है.

जो ख़ुद षड्यंत्र करता है वह यह मानकर चलता है कि जो उसके साथ नहीं या उससे असहमत हैं वह भी षड्यंत्र करता रहता है. जैसे सार्वजनिक जीवन में असहमति को राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र माना जाने लगा है वैसे ही निजी स्तर पर भी वह षड्यंत्र में घटाई जा रही है.

चुनावों में जातिगत और सांप्रदायिक षड्यंत्र, सत्ता में न चुने गए तो सत्ताधारी दल से विधायकों आदि को ख़रीद-फरोख़्त कर सत्ता हथियाने के षड्यंत्र, जनमत को अतिक्रमित करने के षड्यंत्र, अपने ही धर्मशास्त्रों के सत्वों से विरत होकर अन्य धर्मों के प्रति घृणा फैलाने के चतुर और सुचिंतित षड्यंत्र हमारे सार्वजनिक जीवन को आक्रांत किए हुए हैं. कुछ इस क़दर हम इसे अपने लोकतंत्र का षड्यंत्र युग कह सकते हैं.

यह विडंबना है कि लोकतंत्र और उसकी व्यवस्थाएं हमें षड्यंत्रों से मुक्त या उनका शिकार होने से बचा नहीं पातीं.

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)