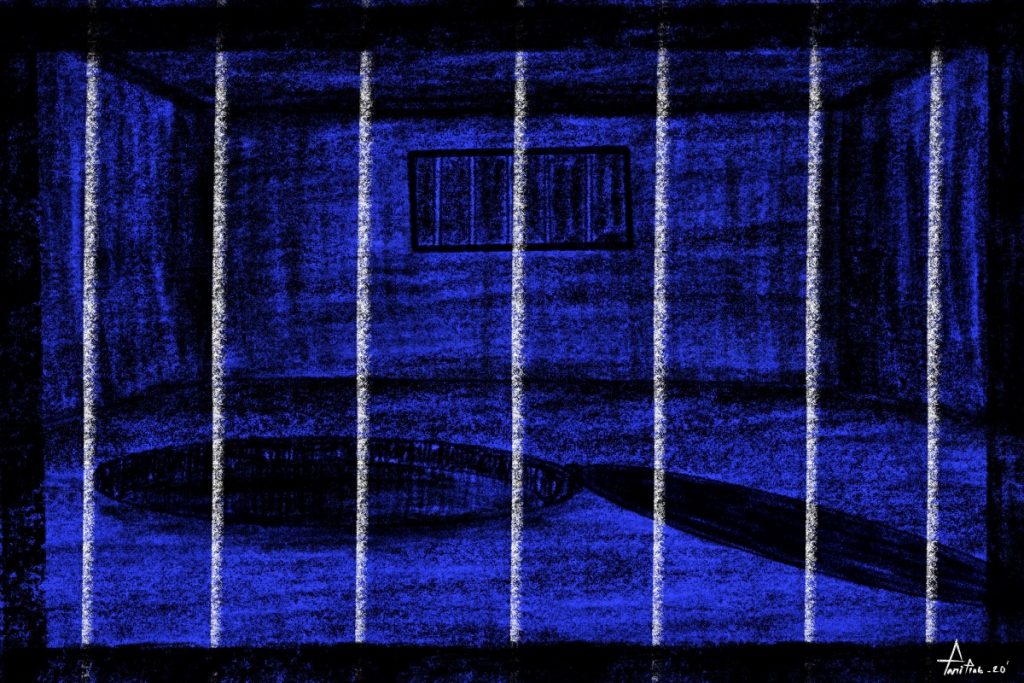

अक्सर गिरफ़्तारी हो या ज़मानत, पुलिस और अदालत सत्ता से सहमति रखने वालों के मामले में ‘बेल नियम है, जेल अपवाद’ का सिद्धांत का हवाला देते दिखते हैं पर मुसलमानों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं या पत्रकारों का नाम आते ही इस नियम को उलट दिया जाता है.

फ़िल्मकार अविनाश दास को गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की अदालत ने ज़मानत दे दी. सिर्फ़ एक दिन की पुलिस हिरासत के बाद जमानत दे दिया जाना भारत में ऐसी अनहोनी हो गई है कि अविनाश के मित्र, परिचित, जो दिल में प्रार्थना तो इसी की कर रहे थे, लेकिन जिन्हें इसकी उम्मीद क़तई न थी, इस ख़बर को सुनकर हैरान रह गए. उनकी तैयारी किसी और ख़बर की थी.

अविनाश दास को क़ायदे से गिरफ़्तार ही नहीं किया जाना था, लेकिन आज के भारत में पुलिस से संवैधानिक नियंत्रण की आशा करना व्यर्थ है. अविनाश दास ने भ्रष्टाचार की आरोपी एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ भारत के आज के गृहमंत्री की एक पुरानी तस्वीर ट्वीट की थी.

यह किस क़िस्म का अपराध था, समझना मुश्किल है. इसे पुलिस ने जालसाज़ी कहकर अविनाश को गिरफ़्तार किया. बहरहाल! एक दिन की पुलिस हिरासत के बाद अविनाश को स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी.

अविनाश दास को तक़रीबन उसी वक्त पुलिस की हिरासत में भेजा जा रहा था जब पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर को भारत की राजधानी दिल्ली में तिहाड़ जेल से बिना कोई देर किए रिहा किए जाने का आदेश दिया जा रहा था. सबसे बड़ी अदालत ज़ुबैर, एक भारतीय नागरिक, भारत के करोड़ों लोगों में से एक, की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने को इतनी कटिबद्ध और व्यग्र थी कि उसने अपने निर्णय का व्यावहारिक हिस्सा पहले टाइप करवाया.

इसलिए कि पुलिस यह न कह सके कि उसे अदालत का हुक्म मिलने में देर हो गई और ज़ुबैर अपनी ज़िंदगी का एक और दिन आज़ादी से महरूम न रह जाए. उसने यह लिखा कि ज़ुबैर को आज और आज ही जेल से रिहा किया जाना है. इतनी क़ीमत है क़ानून की निगाह में इंसानी आज़ादी की!

यह शायद अदालत ने इस वजह से किया हो कि उसे याद है कि पिछले साल नताशा नरवाल, देवांगना कलीता और आसिफ़ इक़बाल तनहा को जमानत देने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें जेल से न निकलने देने के लिए कितनी तिकड़म लगाई थी. उसने कहा कि पहले वह उनके पतों की सत्यता की जांच करने के लिए ट्रेन से उनके द्वारा लिखवाए ठिकानों पर जाएगी. उनके ज़ामिनों की प्रामाणिकता की भी जांच करेगी. इसमें उसे कितने दिन लगते, यह उसने अदालत को साफ़-साफ़ नहीं बतलाया.

आख़िरकार, इन तीनों के वकीलों को फिर से उच्च न्यायालय जाना पड़ा. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सेशन अदालत को कहा कि मामले को तुरंत निबटाया जाए. इस आदेश के बाद निचली अदालत ने पुलिस की हीला-हवाली को किनारे करते हुए तीनों की फ़ौरन रिहाई का आदेश दिया.

पुलिस दंड देने वाली संस्था नहीं है. फिर उसमें यह दंडात्मक रुझान क्यों? क्यों वह इन तीनों को आज़ादी से वंचित करना चाहती थी जबकि राज्य या पुलिस की दलीलें अदालत ठुकरा चुकी थी?

भारत के लोगों की आज़ादी से भारतीय पुलिस की वितृष्णा को सबसे बड़ी अदालत जानती है. इसीलिए उसने ज़ुबैर की रिहाई के मामले में साफ़-साफ़ कहा जिससे पुलिस न समझने का बहाना न बना सके. लेकिन यह कितनी बार सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय के कमरों में और हमारे न्यायाधीशों को बाहर अपने व्याख्यानों में यह बतलाना होगा?

यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में देश या राष्ट्र के सबसे पहले मूल्य यानी आज़ादी, व्यक्ति की आज़ादी के प्रति इतने तिरस्कार का भाव हमारी संवैधानिक संस्थाओं में क्यों है.

इस बात में ज़रा सरलीकरण है. जिन भारतीय लोगों को हमारी संवैधानिक संस्थाएं आज़ादी के लायक नहीं मानतीं, उनमें दलित, आदिवासी और मुसलमान सबसे ऊपर हैं. जिनके मुक़दमे लंबित हैं और जो जेल में पड़े हुए इसका इंतज़ार बरसों बरस करने को बाध्य हैं, उनमें इन्हीं समुदायों के लोग सबसे ज़्यादा हैं.

जेल सज़ायाफ्ता लोगों के लिए है. लेकिन जिनके मुक़दमे शुरू ही नहीं हुए या लंबित हैं वे जेल में क्यों हों? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अभी भारत की जेलों में जो लोग हैं, उनमें 73% इसी श्रेणी के क़ैदी हैं. इनमें 20% मुसलमान हैं और 73% दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ी जातियों के लोग हैं.

इनमें बड़ी संख्या उनकी है जिनके मुक़दमे सालों गुज़र जाने के बाद भी शुरू नहीं हुए. यानी उन्हें बिना सजा के जेल काटनी पड़ रही है. गौतम नवलखा, आनंद तेलतुम्बड़े, हेनी बाबू, उमर ख़ालिद, शरजील इमाम, गुलफ़िशा फ़ातिमा आदि इसी तरह के क़ैदी हैं. यानी बिना सजा के जो सजा भुगत रहे हैं.

इसलिए अविनाश दास को एक ही दिन की पुलिस हिरासत मिलना और उसके पूरा होने पर ज़मानत मिल जाना आज के लिए आश्चर्य की बात है. क्या अविनाश के साथ जो ‘रियायत’ अहमदाबाद की अदालत ने बरती, उसके पीछे ठीक एक दिन पहले ज़ुबैर को आज़ाद करने की सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिबद्धता थी?

क्या उसके ठीक पहले अदालत के बाहर मुख्य न्यायाधीश का वह भाषण था कि अविवेकपूर्ण गिरफ़्तारियों पर रोक लगाने की ज़रूरत है? या उसी समय सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ के द्वारा यह कहा जाना था कि संसद को ‘ज़मानत क़ानून’ बनाना चाहिए. उन्होंने विभिन्न संस्थाओं द्वारा ग़ैर ज़रूरी गिरफ़्तारी की आदत पर रोक लगाने के लिए ऐसा क़ानून बनाने को कहा.

आम तौर पर यह बात ठीक लगती है. लेकिन ये ग़ैर ज़रूरी गिरफ़्तारियां होती किनकी हैं? और किन्हें इस तरह की गिरफ़्तारी का भय कभी न होगा? इस प्रश्न का उत्तर हम जानते हैं.

क्यों भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को, जिनमें कुछ तो सांसद और मंत्री हैं, गिरफ़्तार नहीं किया गया जो खुलेआम गोली मारने के लिए अपने लोगों को उकसा रहे थे? गिरफ़्तारी तो दूर, पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट तक दर्ज क्यों नहीं की?

बल्कि जब उनकी गिरफ़्तारी नहीं, उनके हिंसा भड़काने वाले भाषणों के लिए उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई और अदालत ने भी इसका निर्देश दिया तो दिल्ली पुलिस ने यह करने से भी इनकार कर दिया. तब पुलिस ने दलील दी कि वह शिकायत के बाद तहक़ीक़ात कर रही है.

दिल्ली में ही फिर जब एक धर्म संसद में हथियार उठाने और मरने-मारने की शपथ ली गई तो इसे भी पुलिस ने गिरफ़्तारी तो छोड़िए, एफआईआर लायक भी नहीं माना.

पिछले साल लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री में बेटे के क़ाफ़िले ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर मार डाला. पुलिस पहले तो उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखने में पैर खींच रही थी. बाद में अभियुक्त की गिरफ़्तारी न हो, इसके लिए उसके और राज्य के वकीलों ने अदालत में भरपूर कोशिश की. गिरफ़्तारी के लिए मजबूर हो जाने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जब उसे ज़मानत दे दी तो भी पुलिस को उज्र न था. आख़िरकार सर्वोच्च न्यायालय को उसे फटकारना पड़ा और ज़मानत रद्द करनी पड़ी.

यह मामला दूसरों से अलग था. यह सामूहिक हत्या का मामला था. अभियुक्त एक ताकतवर व्यक्ति था. उसके बाहर रहने से गवाहों को ख़तरा था. फिर भी पुलिस को उसकी गिरफ़्तारी ज़रूरी नहीं लग रही थी. वैसे ही जैसे जुनैद की हत्या के अभियुक्त को जमानत मिले, इसमें न तो अदालत और न पुलिस को कुछ भी अटपटा लगा.

खुलेआम मुसलमानों का संहार करने के लिए सभाएं आयोजित करने वाले ऐसी और सभाएं करने को आज़ाद हैं. या आप नूपुर शर्मा का उदाहरण लें. पुलिस ने रिपोर्ट भी तब दर्ज की जब खाड़ी के देशों की तरफ़ से नाराज़गी जतलाई जाने लगी.

इससे साफ़ है कि गिरफ़्तारी हो या ज़मानत, पुलिस और अदालत भी हिंदुत्ववादियों के मामले में ‘बेल नियम है, जेल अपवाद’ का सिद्धांत लेगी और मुसलमानों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का नाम आते ही इस नियम को उलट देगी. तब जेल नियम है, ज़मानत अपवाद.

अल्पसंख्यकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं या पत्रकारों की आज़ादी के प्रति तिरस्कार का भाव क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय, जिसने मोहम्मद ज़ुबैर को तुरंत आज़ाद करने का कड़ा हुक्म दिया, उसी ने भारतीय व्यक्ति की स्वतंत्रता को पुलिस या राज्य की मर्ज़ी का मामला बना दिया है.

जम्मू कश्मीर के नेताओं और अन्य नागरिकों को अगस्त, 2019 में बिना किसी औपचारिक आदेश के गिरफ़्तार कर लिया गया था. उनके वकील जब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लेकर सर्वोच्च न्यायालय के पास आए तो उसने उन्हें सुनने योग्य भी नहीं माना. दुनिया का सबसे पवित्र नियम, यानी व्यक्ति के स्वातंत्र्य का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के लिए विचारणीय भी न था.

उसी तरह उसने बटाली मामले में जो फ़ैसला दिया, उससे यह तय हो गया कि यूएपीए के तहत गिरफ़्तारी होने पर ज़मानत नामुमकिन है. यूएपीए के अभियुक्त कौन हैं? इसका उत्तर सबको मालूम है. इसलिए अदालत कुछ भी कहे, सबको पता है कि एक हिस्से के लिए जेल अपवाद रहेगी, दूसरे के लिए नियम.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं.)