कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: मुक्तिबोध ने आज से लगभग छह दशक पहले जो भारतीय यथार्थ अपनी कविता में विन्यस्त किया था, वह अपने ब्यौरों तक में आज का यथार्थ लगता है.

स्मृति रूप और भाषा में ही प्रायः रहती है, अन्यत्र बहुत कम. हमारे समय में लगभग रोज़ीना भाषा और स्मृति पर हमले हो रहे हैं. भाषा को निरे उपकरण में और स्मृति को विस्मरण में बदला जा रहा है. कलाएं स्मृति को अंगीकार करती हुई वैकल्पिक भाषाएं विकसित करती हैं. यह तो संभव है कि बिना भाषा या स्मृति के रूप हो पर तब वह निरर्थक होगा, उसमें अर्थ की कोई संभावना नहीं हो सकती.

क्या भाषा का काम स्मृति के बिना चल सकता है? क्या स्मृति का काम भाषा के बिना चल सकता है? कोई भी कला, बिना जीवन और भाषा के, संभव नहीं- शब्दों की भाषा, रंग-रेखाओं की भाषा, स्वरों की भाषा, भाव-भंगिमाओं की भाषा आदि.

बातचीत में अनेक पक्ष उभरे. आशीष जी ने इस ओर ध्यान दिलाया कि सर्जनात्म्क विधाएं हैं जैसे कविता, संगीत, गणित जिनमें सर्जना के चरम क्षणों में माध्यम और प्रयोक्ता इतने तदात्म हो जाते हैं कि उनमें कोई दूरी या अंतर नहीं रह जाता: तब कविता या संगीत खुद अपने को ही रचने लगता है. मैंने इसकी पुष्टि में यह प्रसंग जोड़ा जिसमें उस्ताद अली अकबर खां ने कहा था कि कुछ देर तो वे सरोद बजाते हैं और फिर सरोद उन्हें बजाने लगता है.

मनीष ने याद किया कि रज़ा साहब कहते थे कि बिना दिव्य शक्तियों के सहयोग के अच्छी कला संभव नहीं है. यह भी प्रवाह में आया कि रचना-प्रक्रिया में सब कुछ पूरी तरह से ज्ञेय या स्पष्ट नहीं होता और कुछ-न-कुछ रहस्मय बना रहता है. यह कोई रूमान नहीं है, यह सर्जना की सचाई है.

जिन्हें सब कुछ पहले से पता होता है कि कहां और कैसे जाना है वे प्रायः अच्छी कला की रचना नहीं कर पाते. लिखना या रचना बंधे-बंधाए रास्तों पर चलना नहीं, पगडंडियों और कई बार वर्जित मार्गों पर भटकना होता है. उसमें जोखिम होता है पर बिना जोखिम के सर्जना नहीं होती.

बातचीत में सुनने-गुनने के लिए थोड़े-से लोग थे. पर उन्होंने मनोयोग से सुना. ऐसे आयोजन अधिक होने चाहिए ताकि कलाकार, चिंतक और रसिकता के बीच आत्मीय संवाद हो, दूरी या द्वैत के बजाय हम आहंगी और तादात्म्य बढ़े और पुष्ट हो. इस कुसमय में सारे बड़े संवाद झगड़ों या तमाशों में घटाए जा चुके हैं. इस समय ऐसे छोटे आत्मीय संवादों की बड़ी ज़रूरत है.

तीज-त्योहार और कविता

कई बार क्रिसमस के अवसर पर पोलैंड या फ्रांस में रहने का अवसर मिला. उस समय कहां पुस्तकों की दुकानों में क्रिसमस पर कविताओं के नए संचयन प्रदर्शित होते थे और उनमें इधर लिखी ताज़ा कविताएं भी संकलित होती थीं. बड़े पश्चिमी कवियों ने, जिनमें यीट्स, इलियट, चेश्वाव मीवोष, फिलिप लार्किन आदि शामिल हैं, अपने तीज-त्योहारों पर कविताएं लिखी हैं.

चूंकि इन दिनों, भारत में त्योहारों को लेकर बड़ी चहल-पहल, रौनक और व्यापार हो रहे हैं, यह सोचना शुरू किया कि हिन्दी की खड़ी बोली कविता में पिछले लगभग सौ बरसों में तीज-त्योहारों को लेकर कितनी कविताएं हैं. लगा कि बहुत नहीं हैं, शायद इतनी भी नहीं कि उन्हें एक संग्रह में एकत्र किया जा सके.

दीवाली की बड़ी जगमगाहट है पर दीवाली पर हमारे पास कितनी सुंदर कविताएं हैं जो दीप-सुषमा, दीप-वैभव आदि को स्मरणीय ढंग से व्यक्त करती हों? उर्दू में अकेले नज़ीर अकबराबादी ने सभी हिंदू तीज-त्योहारों और देवताओं पर इतनी सारी कविताएं लिखी हैं कि उनके मुक़ाबले में किसी हिन्दी कवि को खड़ी बोली में खड़ा ही नहीं किया जा सकता.

पिछले लगभग सात-आठ दशकों से कविता में साधारण जनजीवन, अपनी लोक रंगतों-लयों-छबियों-अंतरध्वनियों में व्यक्त-विन्यस्त हुआ है. पर हमारे तीज-त्योहार इस कविता-विन्यस्त जन-जीवन में इतने कम और धूमिल क्यों है?

याद आता है कि अकेले कुंभ मेले को लेकर जब निर्मल वर्मा ने एक लंबा संस्मरण लिखा था तो बड़ा बवाल मचा था और आज भी उसे विवादास्पद किया जाता है, जबकि त्रिलोचन की कुंभ मेले पर कविताओं का लगभग कोई नोटिस ही नहीं लिया गया.

क्या हमारे बीच एक अघोषित पर सशक्त वर्जना सक्रिय है कि तीज-त्योहार हमारे पिछड़ेपन के अनुष्ठान हैं और इनमें हमें अपने को दूर ही रचना चाहिए. यह दूरी सिर्फ़ साहित्य में है क्योंकि बाक़ी निजी और सामाजिक जीवन में अधिकांश कवि और लेखक ये तीज-त्योहार मनाते ही हैं. यह कार्य-विभाजन है या एक अधिकतर अलक्षित पाखंड?

ज़ाहिर है इस मामले को किसी दो टूक ढंग से नहीं समझाया जा सकता. इसका कुछ न कुछ मूल हमारी भारतीय आधुनिकता में है जिसमें हम सब, कई बार अचेत ढंग से, शामिल हैं. पश्चिम जगत का आधुनिक नागरिक किसी ईसाई अभिप्राय, रूढ़ि, अनुष्ठान या त्योहार पर निस्संकोच लिख सकता है और उसे पिछड़ा या कम आधुनिक नहीं माना जाता.

लेकिन हमारे यहां यह संकोच है, गहरा है और हमारे जनजीवन के प्रामाणिक चित्रण से, इसलिए, शायद बाहर है. हर अनुष्ठान को असह्य भौंडे तमाशे में बदल देने वाली राजनीतिक शक्तियां क्या इस ख़ालीपन का लाभ उठा रही हैं? इस पर कुछ गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है.

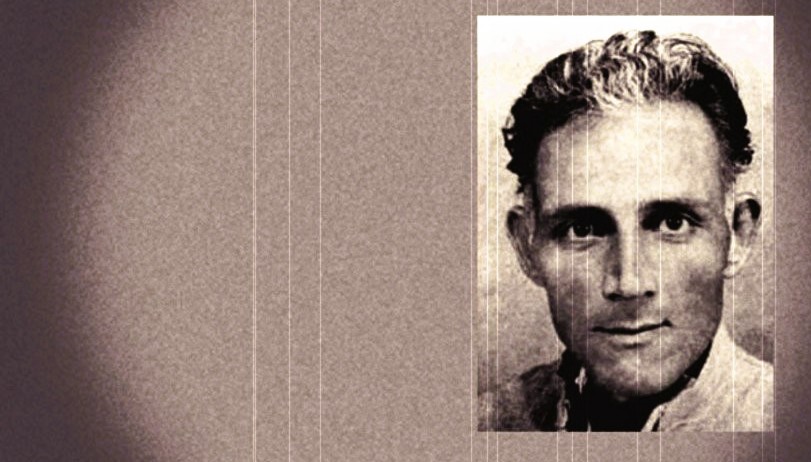

105 के मुक्तिबोध

अगर वे जीवित होते तो गजानन माधव मुक्तिबोध की आयु आज 13 नवंबर 2022 को 105 बरस की होती. वे उन थोड़े से आधुनिक मूर्धन्यों में से हैं जिन्हें लंबा और सार्थक उत्तरजीवन मिला है. अपनी मृत्यु के समय सितंबर 1964 में उनकी आयु 47 की भी नहीं हो पाई थी और उनका पहला कविता-संग्रह भी उनके देहावसान के बाद ही प्रकाशित हो पाया.

यह बात थोड़ा चकित करती है कि आज से लगभग छह दशकों पहले उन्होंने जो भारतीय यथार्थ अपनी कविता में विन्यस्त किया था वह अपने ब्यौरों तक में आज का यथार्थ लगता है. उनकी कविता ‘चांद का मुंह टेढ़ा है’ की पंक्तियां हैं:

‘… रात के जहांपनाह/इसीलिए आजकल/दिन के उजाले में भी अंधेरे की साख है/ इसीलिए संस्कृति के मुख पर/मनुष्यों की अस्थियों की राख है/ज़माने के चेहरे पर/ग़रीबों की छातियों की ख़ाक है.’

एक और कविता ‘कहने दो उन्हें जो कहते हैं’ में पंक्तियां हैं:

‘कहीं नहीं, कहीं नहीं,/पूनों की चांदनी यह सही नहीं सही नहीं, केवल मनुष्यहीन वीरान क्षेत्रों में,/निर्जन प्रसारों पर/सिर्फ़ एक आंख से, ‘सफलता’ की आंख से/दुनिया को निहारती फैली है,/पूनों की चांदनी.’

आगे सभी कविता में जो बिंब है वह हमारे समय का विकराल-भयावह बिंब लगता है:

… बैठा है, खड़ा है कोई

पिशाच एक ज़बर्दस्त मरी हुई आत्मा का,

वह तो रखवाला है

घुग्घू के, सियारों के, कुत्तों के स्वार्थों का.

और उस जंगल में, बरगद के महाभीम

भयानक शरीर पर खिली हुई फैली है पूनों की चांदनी

सफलता की, भद्रता की,

श्रेय-प्रेय-सत्यं-शिवं-संस्कृति की

खिलखिलाती पूनों की चांदनी.

अगर कहीं सचमुच तुम

पहुंच ही वहां गए

तो घुग्घू बन जाओगे

सियार बन जाओगे.

आदमी कभी भी फिर

कहीं भी न मिलेगा तुम्हें…

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)