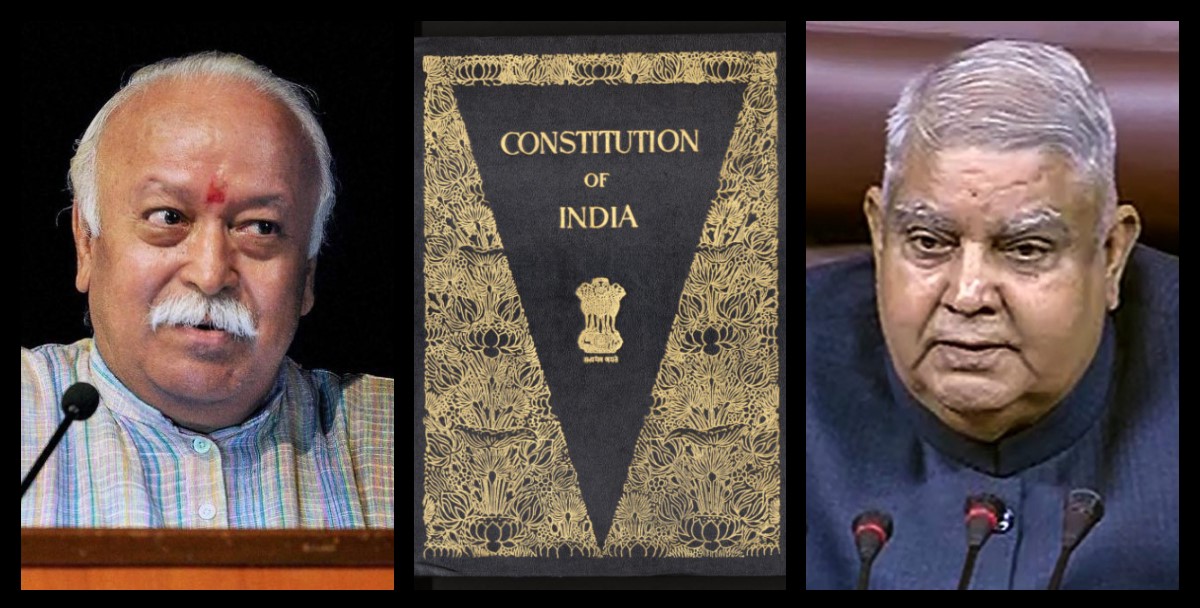

संघ प्रमुख की मुसलमानों से अपना ‘श्रेष्ठताबोध’ छोड़ने को कहकर उनकी भारतीयता की शर्त तय करने की कोशिश हो या उपराष्ट्रपति की विधायिका का ‘श्रेष्ठताबोध’ जगाकर उसके व न्यायपालिका के बीच का संतुलन डगमगाने की, दोनों के निशाने पर देश का संविधान ही है.

क्या यह महज संयोग है कि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने पहले हिंदुओं के एक हजार वर्ष से युद्ध में होने की बात कहते हुए हिंदुत्ववादी संगठनों की कट्टरताओं व उग्रताओं, दूसरे शब्दों में कहें तो हिंसाओं व आक्रामकताओं, को सही ठहराने के उस सिलसिले को, जो 2002 के गुजरात दंगों के वक्त से ही चला आ रहा है, नए सिरे से मजबूत किया। यह कहते हुए कि ‘पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, तो आएं’ मुसलमानों को कुछ इस अंदाज में अपने ‘श्रेष्ठताबोध’ से बाहर आने की सीख दी, जैसे न सिर्फ मुसलमानों बल्कि सारे गैर हिंदू समुदायों के देश (जो भागवत के अनुसार भारत से ज्यादा हिंदुस्तान है और इससे पहले वे मुसलमानों से अपने ‘स्वभाव’ में बदलाव की अपेक्षा भी कर चुके हैं.) में बिना भेदभाव, सबके बराबर व निर्भय होकर रहने की संवैधानिक गारंटी इस सीख को मानने की शर्त पर आधारित हो.

फिर उनके चहेते स्वयंसेवक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में न्यायपालिका, खासकर सर्वोच्च न्यायालय को खुला संदेश दे डाला है कि वह ‘न्यायिक हस्तक्षेप’ के रास्ते विधायिका, खासतौर पर संसद, की ‘संप्रभुता’ को कमजोर करने से बाज आए?

आप चाहते हैं तो बेशक अनुमान लगाते रह सकते हैं, लेकिन इस सच्चाई का क्या करेंगे कि अब बात ऐसे अनुमानों से बहुत आगे बढ़ चली है और आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व हो या देश के शीर्ष संवैधानिक पदों पर आसीन उसके स्वयंसेवक, कोई भी इस तरह के प्रयोगों को लेकर संदेह या अंदाज़े की गुंजाइश रखने या उनके पीछे छिपने की जरूरत नहीं समझता.

देश की सत्ता का संचालन कर रहे उसके स्वयंसेवकों ने जब से देश को उस दिशा में हांकने में सफलता पा ली है, जिसे देखकर कई हलकों में कहा जाने लगा है कि अब तो किसी दिन ढोल-नगाड़े बजाकर ‘हिंदू राष्ट्र’ की घोषणा भर कर देना बाकी है (भागवत खुद भी कह चुके हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही और इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है.) ‘सैंयां भये कोतवाल, अब डर काहे का’ की मानसिकता से भरे उसके सारे प्रयोग पूरी तरह पारदर्शी हो गए हैं- एकदम खुल्लमखुल्ला.

इसलिए आरएसएस की पांतों के बाहर इसको लेकर शायद ही किसी को संदेह हो कि उसके सरसंघचालक की मुसलमानों से अपना ‘श्रेष्ठताबोध’ छोड़ने को कहकर उनकी भारतीयता की शर्त तय करने की कोशिश हो या उपराष्ट्रपति की विधायिका का ‘श्रेष्ठताबोध’ जगाकर उसके व न्यायपालिका के बीच का संतुलन डगमगाने की, दोनों के निशाने पर देश का वह संविधान ही है, जिसे निरर्थक किए बिना उन्हें मनुस्मृति द्वारा निर्देशित ‘हिंदू राष्ट्र’ तक की अपनी यात्रा के अनुकूलित अतीतवादी, पुनरुत्थानवादी व बहुसंख्यकवादी एजेंडा के स्वार्थ पूरे होते नहीं दिखते.

क्योंकि कोई यह नहीं कह सकता कि भागवत को नहीं मालूम कि मुसलमान या कोई भी गैर हिंदू समुदाय इस देश में बिना किसी भेदभाव के यानी बेखटक रहने के लिए किसी की सदाशयता या कृपादृष्टि का मोहताज नहीं है क्योंकि उसे इसका संविधान-संरक्षित अधिकार है. इसी तरह कोई यह भी नहीं कह सकता कि धनखड़ को इल्म नहीं कि मूल सवाल न विधायिका की सर्वोच्चता का है, न ही न्यायपालिका की सर्वोच्चता का. वह तो सच पूछिए तो संविधान की सर्वोच्चता का है.

सवाल है कि इस इल्म के बावजूद धनखड़ को सर्वोच्च न्यायालय की वह सर्वोच्चता (जो सिर्फ इसलिए कुछ ज्यादा चमकीली लगती है कि वह संविधान का संरक्षक है) इसलिए नहीं सुहा रही कि उन्हें संसद के बनाए कानून को किसी और संस्था द्वारा अमान्य किया जाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं लगता और उनकी समझ है कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए संसदीय संप्रभुता और स्वायत्तता सर्वोपरि है, तो यह समझने के लिए और क्या चाहिए कि उनकी कल्पना के लोकतंत्र में संविधान की जगह कहां है?

काश, वे कभी खुद को इस सवाल के सामने करते कि क्या कोई लोकतंत्र संविधान को सर्वोच्च स्थान दिए बगैर अपना काम चला और लोकतंत्र कहला सकता है?

लेकिन अभी तो वे इस गलतफहमी में दिखते हैं कि देशवासी समझेंगे ही नहीं कि वे संविधान के संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को इतना निरुपाय क्यों बनाना चाहते हैं कि संविधान की शपथ लेकर चुनाव लड़ने और बहुमत पाने के बाद राजनीतिक स्वार्थों की भूखी सरकारें संविधान विरोधी या उसके मूल्यों की हत्या करने वाले कानून बनाने पर उतरें तो वह टुकुर-टुकुर देखते रहने के अलावा कुछ भी न कर सके, साथ ही चेक और बैलेंस के उस सिद्धांत का जनाजा निकल जाए, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा होता है.

निस्संदेह इसीलिए वे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं समझते कि अगर संसद में बहुमत प्राप्त दल, गठबंधन या उसकी सरकार को (जिसकी सम्मति ही अंततः संसद की सम्मति बन जाती है) मनमानी की छूट ही देश में लोकतंत्र की सफलता की गारंटी होती तो सर्वोच्च न्यायालय की जरूरत ही क्या थी भला?

इस न्यायालय की प्रासंगिकता तो इसी में है कि वह संविधान के अनुसार शासन से जुड़ी देशवासियों की सारी अपेक्षाओं का बोझ उठा सके. जब भी वह यह बोझ उठाने में विफल होता या कमजोरी प्रदर्शित करता है, हम उसकी आलोचना से भी परहेज नहीं करते, लेकिन धनखड़ का उसे नख-दंतहीन बनाने का अरमान पूरा हो गया तो उसकी यह विफलता सदाबहार हो जाएगी. तब बहुमत की निरंकुशता रोके नहीं रुकेगी और जो सत्तादल कहेगा, वही संविधान हो जाएगा.

गौर कीजिए, जब धनखड़ पूछते हैं कि संविधान में संशोधन का संसद का अधिकार क्या किसी और संस्था यानी सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर कर सकता है, तो जानबूूझकर इस सच्चाई की ओर से आंखें मूंद लेते हैं कि यह स्थिति बदलने पर तो हम हर सत्ता परिवर्तन के वक्त नए जनादेश के नाम पर संविधान को ‘नया’ कर देने की सरकारों व उनके नायकों की महत्वाकांक्षा के शिकार होने को अभिशप्त हो जाएंगे.

क्या यह न्यायपालिका को संवैधानिक मर्यादा के भीतर रहने की सलाह देकर सरकारों को उस मर्यादा को चिंदी-चिंदी करती रहने की छूट देना नहीं होगा?

साफ है कि असल बात वह है, जो उपराष्ट्रपति ने संभवतः इसलिए नहीं कही कि सरसंघचालक पहले ही कह चुके थे. वही कि देश में हिंदू एक हजार वर्षों से युद्ध में हैं (इससे पहले उनके लोग 1200 वर्षों की गुलामी की भी बात करते रहे हैं) और अब जब हिंदू जागृत हो गए हैं तो उनकी जागृति का उपयोग करके अंदर की लड़ाई में विजय प्राप्त करना है. ऐसे में क्या आश्चर्य, अगर दूसरे धार्मिक समुदायों को भी हिंदुओं जैसे अधिकार देने वाला भारत का संविधान उन्हें इस विजय के रास्ते का रोड़ा नजर आने लगा है.

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डाॅ. रामबहादुर वर्मा के अनुसार, इस रोड़े को हटाने के लिए ही आरएसएस और उसके आनुषंगिक संगठन कभी अपने हजार-हजार मुंहों से हजार तरह की बातें करने की रणनीति पर अमल करते हैं (ताकि भ्रम इतने गहरे हो जाएं कि उनकी आड़ में उनकी असली सूरत और नीयत छिपी रहे) और कभी भागवत के बाद धनखड़ जैसे खुल्लमखुल्ला सिलसिलेवार प्रयोग शुुरू कर देते हैं.

याद कीजिए, ऐसे ही प्रयोग के तहत सरसंघचालक हिंदुओं व मुसलमानों का डीएनए एक बता चुके हैं. इतना ही नहीं, मस्जिद, मदरसे व मजार की यात्रा पर जाकर कुछ चिकनी-चुपड़ी बातें भी कर आए हैं. लेकिन अपने स्वयंसेवकों को विद्वेषी एजेंडा पर बेरोकटोक अमल करने से रोकना उन्होंने कतई गवारा नहीं किया है- सहिष्णुता बरतने की औपचारिक अपील करना भी नहीं. इसके उलट उन्हें मानव स्वभाव को अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक में बांटने की अवैज्ञानिकता को दुलराना बेहतर लगता रहा है.

गत दशहरे पर जाति, धर्म और पितृसत्ता की हिमायत की अपनी पुरानी परंपरा को छिपाकर उन्होंने ‘महिला सशक्तिकरण’ का प्रयोग भी किया. भले ही इस सवाल का सामना नहीं कर पाए कि तब तक महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे संभव है, जब तक उनके लोग उस मनुस्मृति को संविधान मानते रहेंगे, जो महिलाओं के खुद फैसले लेने की आजादी का निषेध करने वाली सामाजिक व्यवस्था की पैरवी करती है?

जहां तक आरएसएस के स्वयंसेवकों की बात है, डाॅ. रामबहादुर वर्मा साफ कहते हैं कि वे इन प्रयोगों के मूल उद्देश्य को कभी नहीं भुलाते. वैसे ही, जैसे उदार व प्रगतिशील दिखने के लिए सांस्कृतिक संगठन का खोल ओढ़े रहकर नाना छद्म रचता रहने वाला आरएसएस अराजनीतिक होने की राजनीति करते हुए हिंदू राष्ट्र की स्थापना का अपना लक्ष्य नहीं बिसराता.

1977 में कांग्रेस की देश की सत्ता से पहली बेदखली के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसें सवयंसेवकों ने देशवासियों का दूसरी आजादी का सुहाना सपना तोड़ दिया था पर ‘दोहरी सदस्यता’ नहीं छोड़ी थी. आज जब उसके स्वयंसेवक देश को स्वप्न-ध्वंस के नए दौर में ले आए हैं और उसके किसी भी सपने को बख्शने को तैयार नहीं दिखते, हम सबको नए सिरे से सचेत होने की जरूरत है.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)