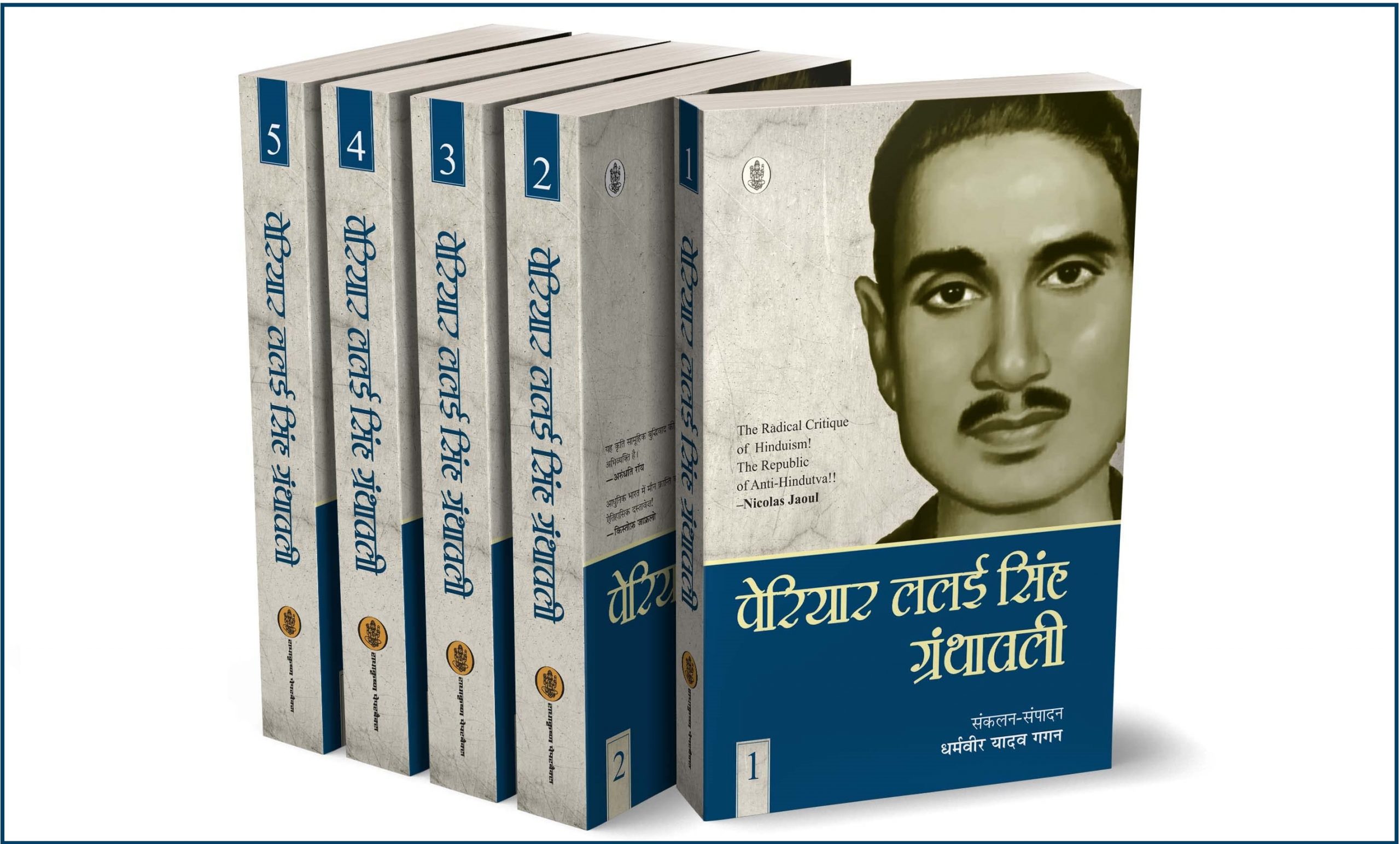

धर्मवीर यादव गगन ने पेरियार ललई सिंह ग्रंथावली का संकलन-संपादन किया है. संकलन भी ऐसा-वैसा नहीं बल्कि देश के कोने-अंतरे में बिखरी सामग्री इकट्ठा करके, उसे विषयवार सजाकर पांच भागों में प्रस्तुत किया है.

तो सबसे पहले यह जान लेना ज्यादा उचित होगा कि पेरियार ललई सिंह कौन थे?

ललई सिंह यादव एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने अपना नाम बदलकर पेरियार ललई सिंह कर लिया. यह एक सामान्य सूचना भर नहीं है कि किसी व्यक्ति को अपने उपनाम से दिक्कत हो गई तो उसने नाम बदल लिया बल्कि यह वाक्य भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था से निकलने की एक व्यक्ति की कोशिश को बयान करता है.

पेरियार ललई सिंह का जन्म कानपुर में 1 सितंबर 1911 को हुआ था, उनके पिता किसान थे जिनके पास आमों का एक बाग और खेती लायक जमीन थी. मिडिल यानी कक्षा सात तक की पढ़ाई के बाद वे कुछ दिनों तक फॉरेस्ट गार्ड रहे, 1931 में विवाह हुआ और दो वर्ष बाद ग्वालियर रियासत की सेना में भर्ती हो गए. 1857 की गदर में तो सिपाही विद्रोह गाय और सुअर की चर्बी के कारतूसों के कारण तात्कालिक रूप से भड़का था और जिसके गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक कारण थे लेकिन ब्रिटिश भारत और रियासती भारत में अस्पृश्यता की समस्या गहरे तक जड़ जमाए हुए थी.

ललई सिंह यादव ने पहला विद्रोह यहीं किया और अस्पृश्यता के ख़िलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की. 1935 में जब यह घटना घटी तो पूरे भारत में डॉ. बीआर आंबेडकर की धूम मची हुई थी और उन्होंने अस्पृश्यों की सामाजिक दशा, उनकी शैक्षणिक और राजनीतिक भागीदारी को लेकर कांग्रेस, महात्मा गांधी सहित भारत की मुख्यधारा के राष्ट्रीय नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे.

1932 के पूना पैक्ट के बाद अस्पृश्य समस्या को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाने लगा था जिसका श्रेय डॉ. आंबेडकर को जाता है लेकिन स्थानीय स्तर पर उसे असंख्य भारतीय न केवल समझ रहे रहे बल्कि अपनी क्षमता और दायरे के हिसाब से बढ़ा रहे थे. उसी दौर में, ग्वालियर में ललई सिंह यादव अपने हिस्से की लड़ाई को व्यापक रूप से लड़ रहे थे, बिना अंजाम की परवाह किए.

1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और 1946 में नेवी विद्रोह. इन घटनाओं ने ललई सिंह यादव को अंदर से झकझोरा. इस प्रकार वे एक ही समय में ब्रिटिश भारत और भारत की असमानतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था से मुक्ति की कामना कर रहे थे. उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना और घटी: 1946 में ‘पेरियार’ ईवी रामासामी कानपुर आए.

देश को आज़ादी मिली लेकिन रियासती भारत अभी कुछ हिस्सों में कायम था, उनके पुराने कस-बल ढीले नहीं हुए थे. तो ग्वालियर रियासत के ख़िलाफ ललई सिंह यादव ने दिसंबर 1947 में चालीस दिनों की भूख हड़ताल कर दी. उनके ख़िलाफ कार्यवाही हुई और उसका उन्होंने प्रतिकार किया.

उन्होंने कठिन रास्ता चुना. 1950 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद 1951 में उन्हें डॉ. बीआर आंबेडकर से मिलने का मौका मिला, छेदीलाल साथी ने उन्हें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का सदस्य बनाया. 1958 में उन्होंने अशोक प्रेस और 1959 में उन्होंने अशोक पुस्तकालय की स्थापना की और भारतीय समाज में व्याप्त असमानता के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आधारों को उजागर करना आरंभ कर दिया. (यह सारी जानकारी पेरियार ललई सिंह ग्रंथावली के भाग 1 से ली गई है)

पेरियार ललई सिंह ग्रंथावली मुख्य तौर पर पांच चीजों के बारे में बताती है:

- धर्म और उसके विभिन्न प्रकटीकरण

- भारतीय साहित्य में वर्णित समाज और मिथक

- भारत की जाति व्यवस्था

- 1950 तक के भारत की आज़ादी की अनुगूंजें

- 1950 के बाद बना हुआ वह भारत जिसमें शिक्षा, रोजगार और राजनीति के क्षेत्र में बहुजनों को बहिष्करण का सामना करना पड़ा.

अपने दौर के बहुत सारे लोगों की तरह पेरियार ललई सिंह ‘सेल्फ टॉट’ आदमी थे. उन्होंने औपचारिक शिक्षा तो कम पाई थी लेकिन समाज और देश की धाराओं से बहुत कुछ व्यवहारिक और प्रत्यक्ष अनुभव से सीखा था. यदि कोई इस ग्रंथावली को ध्यान से देखे तो पाएगा कि पेरियार ललई का जीवन बीसवीं शताब्दी के भारत को बिल्कुल बीच से बांट देता है.

इसके ठीक बीच में जब आज़ादी मिली तो सबको अलग-अलग तरह से मिली- किसी को साबुत तो किसी को कटी-फटी. समाज के सबसे निचले धरातल पर मौजूद समूहों के पास आर्थिक और सामाजिक वंचना से निकलने के रास्ते या तो बंद मिले, या वे बहुत संकरे थे.

ग्रंथावली के पहले खंड में पेरियार ललई के ईश्वर, मिथक, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, और आदिवासियों संबंधी उनके चिंतन का विवरण दिया गया है. दूसरे खंड में राजनीति, वर्ण और जाति व्यवस्था पर उनके विचार को प्रस्तुत किया गया है, तीसरे खंड में पेरियार ललई के साहित्यिकार स्वरूप के दर्शन होते हैं, चौथे खंड में साक्षात्कार, पत्र, आरपीआई के दस्तावेज, बौद्ध धर्म से जुड़ाव और उसकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया है.

पांचवें खंड में एक तरह से अशोक पुस्तकालय का इतिहास है और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से वे पते दिए गए हैं जहां पर आंबेडकरी साहित्य, बौद्ध साहित्य और बहुजन सबलीकरण का साहित्य भेजा जाता था. धर्मवीर यादव गगन इस रचनावली में बताते हैं कि पेरियार ललई के रजिस्टरों में ऐसे 26 हजार पते दर्ज़ थे. ग्रंथावली के इस भाग में उन्होंने संपूर्ण भारत से उन पतों को यहां लिख दिया है. यहां उन लोगों के नाम पते पिन कोड सहित दिए गए हैं जो चेन्नई, असम, पंजाब और महाराष्ट्र तक फैले हैं.

यह पते इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि कोई भी शोधकर्ता चाहे तो गगन की तरह सात वर्ष लगाकर उन लोगों से मिल सकता है और यह सवाल पूछ सकता है कि पेरियार ललई से वे यह साहित्य क्यों मंगाते थे, इससे उनके जीवन में कौन से भौतिक और दार्शनिक बदलाव आए? और इन उत्तरों से भारत में दलित साहित्य का एक नया अनुभवमूलक, प्रामाणिक और विस्तृत इतिहास लिखा जा सकता है.

यह खंड उत्तर भारत में दलित लोकवृत्त की स्थापना, उसके प्रसार एवं उसकी सामाजिक आधार के बारे में बताता है. इन पतों को पढ़ते हुए उन अनाम लोगों की तरफ हमारा ध्यान बरबस चला जाता है जो न केवल खुद को बदल रहे थे बल्कि अपने आसपास के संसार को बेहतर करने का प्रयास कर रहे थे.

इस ग्रंथावली का तीसरा खंड भारत में दलित-बहुजन राजनीति के आधार निर्माण को स्पष्ट करता है जब प्राय: भारत के सभी हिस्सों में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें थीं और जहां कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें नहीं भी थीं, वहां पर उपेक्षितों के लोकतंत्र में न्यूनतम गुंजाइश थी. 1970 के दशक के बाद के उत्तर भारत के अंदर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सांगठनिक विस्तार, उसकी क्षेत्रीय और स्थानीय सक्रियता के बारे में सटीक और महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि किस तरह से वैचारिक गोलबंदी और चुनावी रणनीतियां तैयार की जा रही थी.

इस ग्रंथावली से गुजरते हुए यह लक्षित किया जा सकता है कि पेरियार ललई सिंह एक नए भारतीय मनुष्य का सृजन करना चाह रहे थे, जो न्याय, समता और बंधुता से भरा हुआ हो. वास्तव में जाति व्यवस्था से संचालित समाज ने सहस्राब्दियों से जो उच्चताक्रम तैयार किया था उसे ब्रिटिश उपनिवेश ने बहुगुणित कर दिया. केवल उन्नीसवीं शताब्दी की शुरूआत से लेकर 1947 तक उसने भारत की उच्च जातियों के एक बड़े हिस्से को मजबूत किया.

हालांकि, आरंभ में ब्रिटिश उपनिवेश उनको नौकर ही मानता था लेकिन इस प्रक्रिया में वे न्याय व्यवस्था, शिक्षा, प्रेस और भागीदारी वाली राजनीति में आगे निकलते गए. याद करें 1927 के बाद डॉ. आंबेडकर की लड़ाई इसी उच्चताक्रम के ख़िलाफ थी जहां भारत के अंदरूनी सामाजिक मोर्चे पर उच्च जातियां पहले से प्रभुत्वशाली स्थिति में थी और वे अब ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा पैदा किए गए अवसरों को भी हथिया ले रही थीं जबकि दलितों और कमजोर समूहों के हाथ कुछ ख़ास नहीं लग रहा था और वे दोहरे बहिष्करण का शिकार होकर अ-मानवीय दशाओं में पहुंच जा रही थीं.

डॉ. आंबेडकर इसी को बदल देना चाह रहे थे. पेरियार ललई भी यही कर रहे थे और एक समय बाद वे डॉ. आंबेडकर से सीधे जुड़ गए थे. लेखन, भाषण और जन संगठन के द्वारा नए मनुष्य का निर्माण पूरी दुनिया के नेता, संत, विद्वान करते रहे हैं. भारत की बीसवीं शताब्दी में भी यही हुआ. पेरियार ललई ने अपने लेखन और भाषणों से उस नए मनुष्य की कल्पना की, जो सवाल करने वाला हो, आज्ञा पालन करने वाला या गुलामवृत्ति का न हो, जो शास्त्र और शासक से जिरह कर सके.

पेरियार ललई ने भारतीय समाज के एक करुणापूर्ण दार्शनिक पुनर्गठन के लिए पांच प्रकार के न्याय की कल्पना की जिसमें सामाजिक न्याय, राजनीति न्याय, विधिक और आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय, धार्मिक और सांस्कृतिक न्याय शामिल था.

जिस तरह संगीत, नाटक, चित्रकला या कोई अन्य कला यहां तक कि किसी मनुष्य या जानवर की भौतिक उपस्थिति किसी मनुष्य के अंत:करण को बदलती है, उसी प्रकार का असर लिखे हुए शब्द करते हैं. मनुष्य की सामूहिकता में क्षरण और उसके लगातार व्यस्त और अकेले पड़ते जाने के आधुनिक युग में लिखे हुए शब्द कहीं ज्यादा असर करते हैं. उनकी बहुत ताकत होती है.

आधुनिक भारत में प्रिंटिंग प्रेस के विस्तार ने एक लंबा समय लिया है लेकिन वह बहुत लंबा नहीं रहा है और उसका उपयोग पहले तो उपनिवेश के ख़िलाफ हुआ, फिर भारत के प्रभुत्वशाली तबकों के ख़िलाफ हुआ. इसके उदाहरण ताराबाई शिंदे, ज्योतिबा फुले, पेरियार ईवी रामासामी और डॉ. बीआर आंबेडकर रहे हैं.

आज़ादी के बाद भारत के एक बड़े तबके ने प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल भारतीय राष्ट्र राज्य की दिक्कतों को उभारने और भारतीय समाज के विरोधाभासों को उभारने में किया. यदि इसे ‘राज्य की तरफ से’ देखें तो यह प्रभुसत्ता के ख़िलाफ एक बगावत थी और यदि इसे ‘जनता के तरफ से’ देखें तो भारतीय राष्ट्र राज्य और मुख्यधारा के समाज को न्यायपूर्ण और करुणा आधारित संरचना में बदलने की पहलकदमी भी थी.

दुर्भाग्यपूर्ण रूप से न तो राज्य और न ही प्रभुत्वशाली समाज यह सोच पाता है कि उसमें हिंसा और बहिष्करण समाया हुआ है. और वह यथास्थिति को बनाए रखने के लिए विचारों के प्रसार पर रोक लगा देना चाहता है. यही पेरियार ललई के साथ हुआ जब उन्होंने 1968 में ‘सच्ची रामायण’ का अनुवाद अपने प्रकाशन अशोक प्रकाशन से प्रकाशित किया.

वास्तव में 1930 में पेरियार ईवी रामासामी ने ‘रामायण: परिदंगल’ के नाम से रामायण पर एक किताब लिखी थी. इसको 1959 में अंग्रेज़ी में लाया गया था. उत्तर भारत की जनता को जब रामासामी की यह रामायण हिंदी भाषा में पढ़ने को मिली तो उनमें से प्रभुत्वशाली उच्च जातीय तबके विक्षुब्ध हो उठे. 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर इसे ज़ब्त कर लेने का आदेश निकाल दिया. पेरियार ललई उच्च न्यायालय इलाहाबाद गए और न्यायालय ने उनके पक्ष में मुकदमे का निर्णय आ गया.

इस प्रकार एक इतिहासचक्र पूरा हुआ जहां भारत के संविधान के प्रावधानों के अधीन न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हुई बल्कि धर्म और समाज की आंतरिक आलोचना करने का एक दरवाज़ा खुला. आज भी प्रतिगामी शक्तियां यह दरवाज़ा बंद करने का प्रयास करती हैं तो दूसरी तरफ प्रगामी विचारों के लोग नई-नई खिड़कियां और दरवाज़े बनाते रहते हैं.

पेरियार रचनावली के विभिन्न खंड दिखाते हैं कि पेरियार ललई का काम कितना कठिन था और जीवन उतना ही कठिन. उनके जीवन के बारे में पढ़ते मेरा मन विषाद से भर जाता है. उनकी पत्नी और बेटी की क्षय रोग से मृत्यु हो गई, वे भी बीमार रहते थे. यद्यपि भारत को आज़ादी मिलने के बाद ललई सिंह यादव को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा मिला था लेकिन अशोक प्रेस से बचे हुए समय से जन शिक्षण और संगठन का काम करते थे.

वे चाहते तो आराम की जिंदगी बसर कर सकते थे, दूसरी शादी कर सकते थे और खुश रह सकते थे लेकिन उन्होंने स्थाई रूप से असंतुष्ट रहते हुए उत्तर भारतीय समाज की आलोचना प्रस्तुत की. अपनी सांस्कृतिक दृष्टि में उन्होंने न केवल एक तीक्ष्ण आलोचकीय विवेक हासिल किया बल्कि उन्होंने साहित्य सृजन भी किया जिसे समीक्ष्य ग्रंथावली के भाग तीन में संकलित किया गया है.

उन्होंने भीमराव आंबेडकर, बुद्ध और प्रगतिशील विचारों के प्रसार को ध्यान में रखते हुए न केवल अपनी कविताएं छापीं बल्कि अपने साथ के दलित साहित्यकारों की कविताओं को छापा. ग्रंथावली के इस खंड से गुजरते हुए हमें एक दलित साहित्य मंडल के दर्शन होते हैं जिसमें 1960 के दशक के कई महत्वपूर्ण दलित साहित्यकारों के बारे में पता चलता है.

स्वयं पेरियार ललई ने छह नाटक लिखे जिनमें ‘सिपाही की तबाही’, ‘वीर संत माया बलिदान’, ‘अंगुलिमाल’, ‘शंबूक वध’, ‘एकलव्य’ और ‘नाग यज्ञ’ शामिल हैं. इन नाटकों को पढ़ते हुए आप भारतीय इतिहास की संतप्त सहस्राब्दियों से गुजरने का अनुभव प्राप्त करते हैं जो किसी भी आधुनिक और न्यायपूर्ण चित्त को उद्दिग्न करने की क्षमता रखते हैं.

‘पेरियार ललई सिंह ग्रंथावली’ की ख़ास बात यह भी है कि यह सफलतापूर्वक दिखाती है कि उस समय के तमाम बुद्धिजीवी और आंदोलनकारी कैसे एक-दूसरे से न केवल जुड़े हुए थे बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर बहुजन एका की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे थे.

उस समय जब मान लिया गया है कि उत्तर भारत में अब बहुजन राजनीति के दिन लद गए हैं और अब देश में लंबे समय तक केवल किसी एक पार्टी विशेष का शासन रहने वाला है तब इस ग्रंथावली का आना एक महत्वपूर्ण घटना है. इससे यह पता लगता है कि किस तरह से एक राजनीति का निर्माण हुआ और ‘अभी भी’ एक संभावना बची है.

इस ग्रंथावली की एकाध कमजोरियां भी हैं, मसलन गगन ने जब इतनी मेहनत की थी तो उसने यह भी अपेक्षा उभरती है कि वे सच्ची रामायण के अनुवादक रामआधार के बारे में कुछ सूचनाएं देंगे और उनके जीवन के बारे में बताएंगे लेकिन उन पर यह ग्रंथावली मौन है. शायद वे अगले संस्करण में इसे शामिल भी करें.

अब इस ग्रंथावली की समकालीनता के बारे में. अक्टूबर 2022 में जब इसका पहला संस्करण आया तो लगभग दो हजार पृष्ठों की यह पेपरबैक ग्रंथावली दो महीने में ही बिक गई. यह बताता है कि आज बहुजन साहित्य न केवल पढ़ा जा रहा है बल्कि बहुजन बुद्धिजीवी खूब बढ़-चढ़कर लिख पढ़ रहे हैं.

इसके साथ यह भी कहा जाना चाहिए कि पेरियार ललई सिंह का जीवन कई भ्रांतियों का निराकरण करता है. यह कहा जाता रहा है कि जिस तरह डॉ. आंबेडकर का व्यक्तित्त्व है, उस तरहके अन्य व्यक्तित्त्व उत्तर भारत में क्यों नहीं उभरे?

तो इसका उत्तर यही है कि उत्तर भारत में बौद्धिकों की एक लंबी शृंखला उस दौर में सक्रिय थी जिसमें चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, स्वामी अछूतानंद और थोड़े से बाद में रामस्वरूप वर्मा न केवल अपनी सैद्धांतिकी विकसित कर रहे थे बल्कि वे अपनी आवाज़ को डॉ. आंबेडकर की आवाज़ में मिला दे रहे थे.

तो यदि किसी अखिल भारतीय मुक्तिकामी परियोजना की हम परिकल्पना करते हैं तो उसमें इन विभूतियों सहित पेरियार ललई को उपेक्षित न करते हुए उन्हें एक समग्रता में देखा जाना चाहिए. यह ग्रंथावली इसे बड़ी खूबसूरती से रेखांकित करती है.

इस बात को कुछ बहुजन स्कॉलर और अभिजात्य तबकों से स्कॉलर बहुत जोर-जोर से कहते हैं कि हिंदी एक पिछड़ी हुई भाषा है और यह प्रतिगामिता, पिछड़ेपन, कूपमंडूकता को पोषण प्रदान करती है और इसमें समाज के प्रति कोई नीरक्षीर रवैया विकसित करने की क्षमता नहीं है. यह बात अनैतिहासिक तो है ही, इसमें किसी भाषायी सामाजिक दृष्टि का भी अभाव है.

ध्यान दें कि पेरियार ललई बढ़िया अंग्रेज़ी जानते थे और खुद रामआधार जिन्होंने ‘द रामायना: अ ट्रू रीडिंग’ का अनुवाद किया था, वे अंग्रेज़ी के अध्यापक थे. वे दोनों सचेत रूप से जानते थे कि जिस जनता को वे संबोधित कर रहे हैं, उसे हिंदी ही समझ में आती है और उसकी पहुंच अभी तक अंग्रेज़ी में नहीं हो पाई है.

इसी के साथ जब यह अनुवाद हिंदी में आया तो बवाल मचा. इसके बाद भी उत्तर भारत में कर्पूरी ठाकुर, कांशीराम, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू यादव और मायावती ने हिंदी में अपनी बात रखी, भारतीय जनता के एक बहुत बड़े हिस्से को शिक्षित और संगठित किया, गोलबंदियां कीं और कई बार सत्ता प्राप्त की.

तो मामला भाषा से ज्यादा उसकी अंतर्वस्तु और संदेश का है. पेरियार ललई सिंह का संदेश अपनी अंतर्वस्तु के लिए महत्वपूर्ण है. और इसे लोग जानते हैं और इस कारण उन्होंने इस रचनावली को खूब खरीदा, और खरीद रहे हैं.

(लेखक दिल्ली के डॉ. बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय में एकेडेमिक फेलो हैं.)