यह निर्णायक बात कि इस बहुभाषी-बहुधर्मी देश में सुलह, समन्वय, सामंजस्य और शांति के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, अकबर के वक़्त यानी सोलहवीं शताब्दी में ही समझ ली गई थी, उसे आज क्यों नहीं समझा जा सकता?

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हासिल हुई करारी हार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ‘द ऑर्गनाइजर’ द्वारा जीत के लिए मोदी के करिश्मे व हिंदुत्व को नाकाफी करार देने के बावजूद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों पर से अपना फोकस हटाना गवारा नहीं है.

यही कारण है कि देश के कई राज्यों के आगामी विधानसभा और उनके थोड़े ही दिनों बाद होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले उसके नेता व समर्थक नए सिरे से ‘हिंदू-मुसलमान’ करते हुए हिंदुत्व का तवा गरम करने में लग गए हैं-निस्संदेह, इसलिए कि काम तो उनका सारे देश में कमोबेश कर्नाटक जैसा ही है और उस पर निर्भर करना उन्हें कहीं ज्यादा जोखिमभरा लगता है.

अब यह तो कोई बताने की बात नहीं कि जब भी उन्हें अपने हिंदुत्व पर जोर देना होता है, वे देश के इतिहास के मुगलकाल में जा पहुंचते हैं और उसके बादशाहों को ‘देश और हिंदुओं के दुश्मन’ बनाकर उनका दानवीकरण करने लगते हैं.

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मुगल वंश और बादशाहों में भी वे सारे ऐब थे ही, जो आमतौर पर राजवंशों में होते आए हैं. लेकिन भाजपाइयों कहें या हिंदुत्ववादियों का काम उनके ऐब गिनाने भर से नहीं चलता. तब चलता है, जब ऐब गिनाने से आगे बढ़कर उनके धर्म के कारण उन्हें खलनायक करार दें और ‘अपने’ धर्म के राजाओं महाराजाओं को देशभक्त व प्रजावत्सल वगैरह ठहराने की फितरत अपनाएं.

हालांकि वे खुद भी जानते हैं कि राजवंशों में धर्म के आधार पर ऐसा कोई विभाजन कहीं नहीं ले जाता क्योंकि उनके स्वार्थ हमेशा अपनी प्रजा के विरुद्ध होते हैं. ऐसे में स्वाभाविक ही अंतर्विरोधग्रस्त होकर वे अपनी सरकारों से मुगलकाल को छात्रों के पाठ्यक्रम से तो बाहर करा देते हैं, लेकिन हरचंद कोशिश करते हैं कि वह सामाजिक (पढ़िए: असामाजिक) विमर्श में बना रहे.

गौरतलब है कि इस विमर्श में मुगलवंश का संस्थापक बाबर उन्हें बेहद ‘प्रिय’ रहता आया है- राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के चलते. लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से गुजरकर उस विवाद के अपनी अंतिम परिणति पर पहुंच जाने के बाद संभवतः उन्हें लगने लगा है कि बाबर से ‘प्यार’ करके वे, जो कुछ भी हासिल कर सकते थे, कर चुके हैं. इसलिए अब उनका मुख्य निशाना औरंगजेब है, जिसे वे उसके अच्छे-बुरे दूसरे कार्यों से ज्यादा वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाने व ज्ञानवापी मस्जिद बनवाने और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी से लंबे संघर्ष व युद्ध के कारण ‘स्मरणीय’ मानते हैं.

इनमें वाराणसी के उसके कृत्य तो उनके निकट स्पष्टतः हिंदूविरोधी हैं जबकि शिवाजी से लड़ाई को भी वे अपने-अपने राज्यविस्तार में लगे दो अधिपतियों की नहीं बल्कि हिंदुओं-मुसलमानों की लड़ाई ही मानते हैं- भले ही सच्चाई इसके सर्वथा विपरीत हो.

उन्हें लगता है कि हिंदू-मुस्लिम विद्वेष को हवा देने में औरंगजेब अब उनके बाबर से ज्यादा काम आ सकता है, तो उसे लेकर ज्यादा बमचक मचा रहे हैं. महाराष्ट्र में औरंगाबाद के खुल्दाबाद स्थित उसके मजार को लेकर तो वे राजनीति कर ही रहे हैं, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वगैरह साझा करने को लेकर भी राज्य के अमन-चैन को अंदेशे पैदा करते रहते हैं.

उनके समर्थक मीडिया में दूसरे मुगल बादशाहों के साथ औरंगजेब के दानवीकरण वाली सामग्री की भरमार हो चली है, सो अलग. एक कवि की इस शिकायत को सही सिद्ध करते हुए कि ‘तुम्हें ले दे के सारी दास्तां में याद है इतना/कि औरंगजेब हिंदुकुश था, जालिम था, सितमगर था.’

हद तो यह कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह औरंगजेब को खलनायक बताते हुए महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को ‘भारत का सपूत’ बताने लग गए हैं. बाबर के साथ औरंगजेब को भी हमलावर ठहराते हुए वे कहते हैं कि नाथूराम गोडसे उन दोनों की तरह हमलावर नहीं था, क्योंकि भारत में पैदा हुआ था.

अब कौन बताए उन्हें कि औरंगजेब का जन्म भी भारत के बाहर नहीं, गुजरात के दाहोद गांव में ही हुआ था और सपूत होने की उनकी कसौटी को लागू किया जाएगा तो अंग्रेजों की गुलामी के दौर में भारत में पैदा हुई उनकी संतानें भी भारत की सपूत हो जाएंगी- भले ही वे 15 अगस्त, 1947 से पहले अपने बाप-दादों द्वारा भारत की लूट के साथ रहीं और उसके बाद उनके साथ भारत छोड़ गईं.

विडंबना यह कि जब गिरिराज कहते हैं कि खुद को बाबर व औरंगजेब की संतान कहलाने में खुश होने वाले भारत के सपूत नहीं हो सकते तो जुनून में भरकर यह ऐतिहासिक तथ्य भी भी भूल जाते हैं कि मुगलवंश अपने पूर्ववर्ती मुस्लिम राजवंशों की तर्ज पर भारत के ‘हिंदू राजवंशों’ से दुश्मनी की राह पर नहीं चला- अपनी हुकूमत की उम्र लंबी करने के लिए ही सही, उसने अपने प्रबलतम प्रतिद्वंद्वी राजपूतों तक से सत्ता भी साझा की और उनसे वैवाहिक संबंध भी साझा किए.

वंश के संस्थापक बाबर ने अपने बेटे हुमायूं के नाम की गई वसीयत में उसे इसकी सीख भी दी थी: हिंदुस्तान की सरजमीं में हर मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की बादशाहत तुम्हें सौंपी गई है तो अपने दिल से भेदभाव दूर करके इंसाफ करो. खासतौर पर पर तुम गाय की कुर्बानी न करो. इससे तुम हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीत लोगे और लोग बादशाहत से जुड़ेंगे. सल्तनत में रहने वालों की इबादतगाहों को गिराओ मत. इतना बराबरी का इंसाफ करो कि लोग अपने बादशाह से खुश हों और बादशाह लोगों से. इस्लाम जुल्म की तलवार से नहीं नरमी से आगे बढ़ेगा.

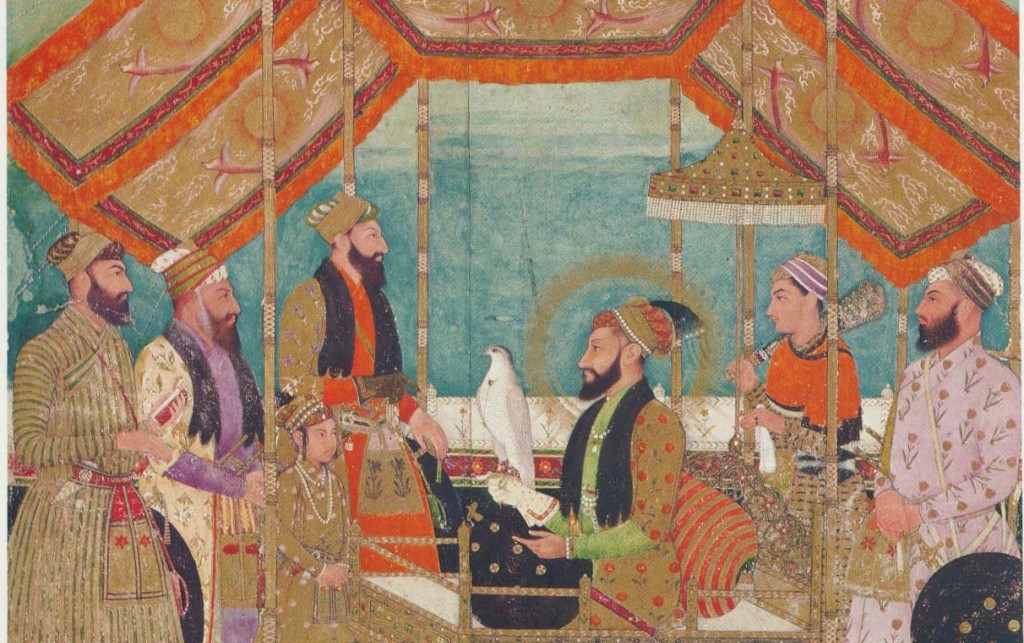

बाद में बादशाह अकबर ने वर्ष 1582 में हिंदू-मुसलमानों के बीच की ग्रंथियां खत्म कर उन्हें एक करने के लिए ‘दीन-ए-इलाही’ का प्रवर्तन किया और सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई. इतिहासकार कहते हैं कि उनके वक्त देश में धार्मिक विद्वेष बढ़ने लगा तो उन्होंने उसके उन्मूलन के लिए इस नए धर्म व नीति की तजवीज की.

उन्होंने 11 फरवरी, 1556 से 27 अक्टूबर, 1605 तक हुकूमत की और अपनी बहुधर्मी-बहुभाषी रियाया के लिए सबसे कल्याणकारी मानकर दीन-ए-इलाही को उस वक्त तक दुनिया भर में प्रचलित तमाम धर्मों का सार-संग्रह बनाने की कोशिश की. दीन-ए-इलाही में हिंदू व इस्लाम धर्मों की ही नहीं, जैन, बौद्ध व ईसाई धर्म-दृष्टियों का भी समाहार था, जबकि सुलह-ए-कुल देश को राजनीतिक रूप से जोड़ने-विशेषकर राजपूतों को वृहत भारत के कलेवर में शामिल करने-के लिए था. दोनों इस मान्यता पर आधारित थे कि ईश्वरीय अनुकम्पा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों, धर्मों और धर्मों के अनुयायियों की जगह है.

उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से निर्धारित होती हैं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और हर तरह के अच्छे-बुरे विचारों के लिए भी जगह है, जबकि असहिष्णुता का मार्ग बंद है. जानकारों के अनुसार, सुलह-ए-कुल मूलतः सूफियों का सिद्धांत है और सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती ने उसे अकबर को प्रतिपादन के लिए दिया.

प्रसंगवश, सुलह-ए-कुल (यानी सर्वधर्ममैत्री) को सुसंगत तरीके से सबके लिए शांति का सिद्धांत भी कहते हैं. लेकिन विडंबना यह कि अकबर की हुकूमत से जुड़े ज्यादातर लोगों- यहां तक कि उनके दरबारियों में भी ज्यादातर ने दीन-ए-इलाही से नाता नहीं जोड़ा. अकबर के बेहद प्रिय मान सिंह और रहीम जैसी शख्सियतों ने भी नहीं. लेकिन अकबर ने अपनी हुकूमत के जोर पर कभी किसी पर उसे स्वीकारने के लिए कोई दबाव भी नहीं डाला. न ही इसके लिए कोई सख्ती ही की.

इसके उलट उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की एक बड़ी नजीर तब पेश की, जब पुर्तगाल में कुरान के अपमान से क्षुब्ध उनकी मां बेगम हमीदा बानो ने उनसे देश में बाइबिल का उससे भी बड़ा अपमान कराने को कहा. लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मां की बात टाल दी कि पुर्तगालियों द्वारा कुरान का अपमान करना गलत था तो मेरे जैसे बादशाह के लिए बुराई का प्रतिशोध बुराई से लेना भी बहुत अशोभनीय होगा, क्योंकि किसी भी धर्म का अपमान अंततः ईश्वर का ही अपमान है.

यहां एक पल रुककर यह भी जान लेना चाहिए जिन छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब की ‘दुश्मनी’ को आजकल हिंदुत्व के पैरोकार बहुत तूल दे रहे हैं, वे औरंगजेब से पत्र-व्यवहार करते और अकबर के बारे में बेहद नेक सोच रखते थे. कला-इतिहासवेत्ता और संग्रहालय-शास्त्री राय आनंद कृष्ण ने अपनी किताब ‘अकबर’ में यदुनाथ सरकार की किताब के हवाले से शिवाजी का औरंगजेब को लिखा एक पत्र उद्धृत किया है, जिसमें अकबर को जगतगुरु और हिंदू व मुसलमानों को एक बताते हुए लिखा गया है:

बादशाह अकबर ने इस बड़े राज्य को बावन बरस तक ऐसी सावधानी और उत्तमता से चलाया कि सब फिरकों के लोगों ने सुख और आनंद पाया. क्या ईसाई, क्या भुसाई, क्या दाऊदी, क्या फलकिए, क्या नसीरिए, क्या दहरिए, क्या ब्राह्मण और क्या सेवड़े, सब पर उनकी समान कृपा दृष्टि रहती थी. इसी सुलह कुल के बर्ताव के कारण सब लोगों ने उन्हें जगत गुरु की पदवी दी थी. इसी प्रभाव के कारण वे (अकबर) जिधर देखते थे, फतह उनके सामने आकर खड़ी हो जाती थी.

इस पत्र के आलोक में हिंदी के वरिष्ठ कवि बोधिसत्व अपनी एक टिप्पणी में पूछते हैं कि शिवाजी के नाम पर राजनीति कर रहे लोग उनकी इस राय से कितना तादात्म्य रखते हैं? लेकिन वे किंचित भी न रखें तो भी इस ऐतिहासिक तथ्य को दरकिनार तो नहीं ही किया जा सकता कि अकबर के समकालीन होकर भी संत तुलसीदास और संत सूरदास अकबर के बारे में कोई प्रतिकूल बात नहीं कह गए हैं.

क्या इसका अर्थ यही नहीं कि उन्होंने भी महसूस कर लिया था कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है और उनमें विद्वेष का कोई हासिल नहीं है. संत तुलसीदास तो ‘मांगि के खाब, मसीत को सोइबो’ तक भी पहुंच गए थे.

सवाल है कि जब यह निर्णायक बात अकबर के वक्त यानी सोलहवीं शताब्दी में ही तब समझ ली थी- कि इस बहुभाषी-बहुधर्मी देश में सुलह, समन्वय, सामंजस्य और शांति के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, उसे आज क्यों नहीं समझा जा सकता? इसलिए कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसे समझने की राह रोकने के लिए कुछ भी उठा नहीं रख रहे? क्यों भला?

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)