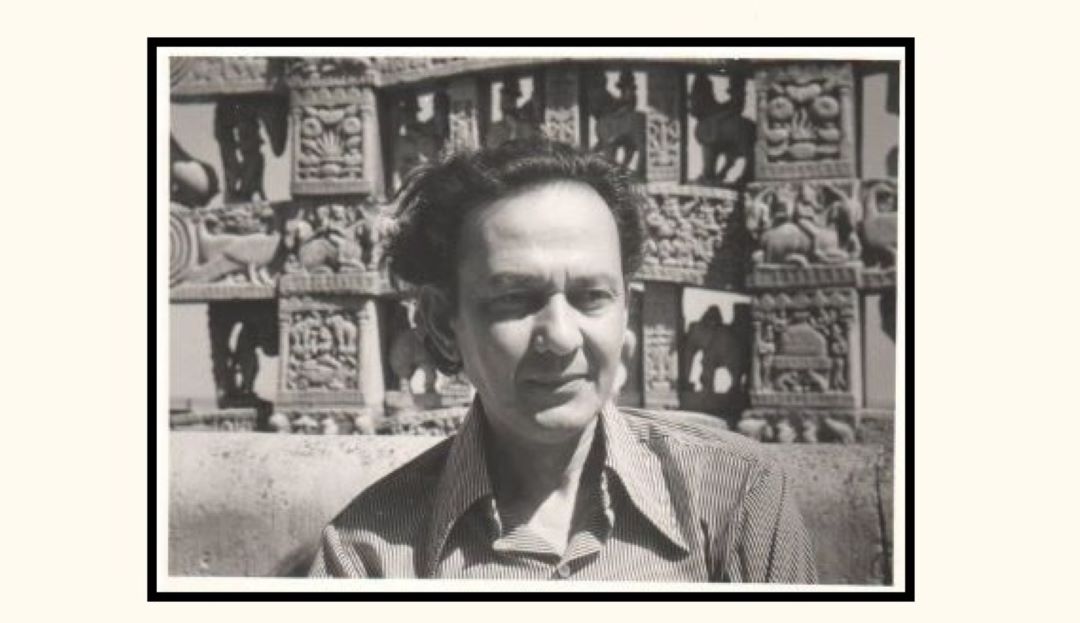

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: रज़ा के देहावसान को सात बरस हो गए. इन सात बरसों में उनकी कला की समझ-पहचान और व्याप्ति उनके मातृदेश के अलावा संसार भर में बहुत बढ़ी है.

23 जुलाई 2023 को रज़ा की पुण्यतिथि है: उनके देहावसान को सात बरस हो गए. 24 जुलाई 2016 को हमने उन्हें उनके बचपन के शहर, उनकी प्रिय और वरेण्य नर्मदा नदी से कुछ दूरी पर स्थित मंडला की कब्रगाह में सुपुर्दे ख़ाक किया था. वे अपने पिता के बगल में मिट्टी में सोए हुए हैं. ग़ालिब का एक शेर याद आता है:

मक़दूर हो तो ख़ाक से पूछूं कि ऐ लईम

तूने वो गंज-हाए-गिरांमाया क्या किए

आशय है कि अगर समर्थ होऊं तो मिट्टी से पूछूं कि ए कंजूस, तूने वे बड़े-बड़े ख़ज़ाने क्या किए? सही है कि रज़ा मिट्टी में सोए हैं पर उन्होंने अपनी कला-साधना, अथक जिजीविषा और अचूक उदारता से जो कला-कोष बनाया वह मिट्टी से बाहर अमर-अजर है. इन सात बरसों में उनकी कला की समझ-पहचान और व्याप्ति उनके मातृदेश के अलावा संसार भर में बहुत बढ़ी है. उनका मरणोत्तर कला-जीवन उनके भौतिक जीवन से कहीं बड़ा और लंबा होने जा रहा है.

मंडला में ही, जहां उन्होंने अपने जीवन में पहली और अंतिम बार महात्मा गांधी को देखा था, उनकी उपस्थिति, उनकी प्रेरणा से किए जा रहे अनेक आयोजनों से, लगातार बढ़ और गहरी हो रही है. युवाओं के लिए कला-शिविर, नागरिकों के लिए छाते-गमले आदि रंगने के अवसर और सामग्री, लोक और शास्त्रीय संगीत और नृत्य को देखने, रसास्वादन के अवसर, हिंदी लेखकों के बड़े जमावड़े आदि मंडला की नागरिकता को एक व्यापक सर्जनात्मक और बौद्धिक अभियान में शिरकत करने का लगातार न्योता देते हैं और लोग उत्साहपूर्वक शिरकत कर रहे हैं.

यह एक अनूठा प्रयोग है जिसके अंतर्गत एक शहर की नागरिकता की सांस्कृतिक साक्षरता और रसग्राह्यता सहज भाव से विस्तार पा रही है. ऐसा कोई प्रयोग अन्यत्र हुआ हो इसका हमें पता नहीं.

मंडला की जीवन-रेखा उसे घेरती हुई नर्मदा नदी है. उनके जीवनकाल में रज़ा कई बार मंडला गए थे और एकाधिक बार मैं उनके साथ था. वे नर्मदा के किनारे जाकर ज़रूर बैठते और उसके लिए माथा ज़रूर टेकते थे. पेरिस में साठ से अधिक वर्ष बिताने के बावजूद न तो वे कभी नर्मदा को भूले, न ही उसके प्रति अपार श्रद्धा में कभी कोई कमी आई.

भूले तो वे उन गांवों-कस्बों को भी नहीं जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने पढ़ना-लिखना शुरू किया, जहां पहली बार उनकी कला-प्रतिभा का पहला प्रमाण मिला: बाबरिया, ककैया, मंडला, नरसिंहपुर, दमोह आदि.

रज़ा की जन्मशती, जो लंबी चली और जिसमें कोविड के कारण बाधाएं आईं, समाप्त हो गई हैं. पर उनकी दृष्टि और रुचि, उदारता और दूसरों की मदद करने का जज़्बा, अपने संगी-साथियों में उनका भरोसा आदि ऐसी बातें हैं जो अपने आप में कालजयी हैं और उनकी स्मृति और उनसे मिलने वाली कर्मप्रेरणा मिलती रहेगी.

अल्मोड़ा में साहित्य-समारोह

देशभर में इतने साहित्य समारोह होते रहते हैं कि अगर दूर-दराज़ के अल्मोड़ा में भी एक साहित्य समारोह हो तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए. बनारस, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद, मुंबई, भुवनेश्वर, बेंगलुरु आदि के बाद इस बार अल्मोड़ा में आयोजित पहले साहित्य समारोह में शिरकत करने का सुयोग हुआ. वहां जाने और वहां से आने के लिए दिल्लीवासी को पूरे दो दिन लगते हैं.

अल्मोड़ा अब उत्तर भारत के और शहरों की तरह जनाकीर्ण, तरह-तरह की नई इमारतों, वाहनों आदि से आक्रांत हो चुका है. उसमें पुराना अल्मोड़ा बहुत कम बचा है. शहर की मुख्य सड़क बहुत संकरी है और जिस पुराने मल्ला महल में यह समारोह हुआ उस तक जाना हम जैसे धवलकेशियों के लिए कष्टकर और दुष्कर था. जगह भव्य थी पर बारिश ने भी काफ़ी बाधा डाली और जाने के जो दो रास्ते थे उनमें से एक में 90 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी होती हैं और दूसरे में बीस से अधिक. इस दूसरे रास्ते पर हम पति-पत्नी स्कूटी के पीछे अनाश्वस्त बैठे हुए दो दिन पहुंचे. तीसरे दिन हिम्मत नहीं हुई तो जागेश्वर चले गए.

समारोह के आयोजक बहुत सदाशयी और मददगार लोग थे और बारिश आदि के बावजूद ख़ासी अच्छी संख्या में लोग देखने-सुनने आते रहे. पुस्तकें बड़ी संख्या में बिकी. सब कुछ, फिर भी, पहाड़ की स्वाभाविक मंद लय में होता रहा. इस विलंब को लेकर आयोजकों को कोई ख़ास बेचैनी होती नज़र नहीं आई. अलबत्ता हमारा सत्र, जो ‘साहित्य में कलात्मकता’ पर था और जिसमें मुझसे कथाकार मनीषा कुलश्रेष्ठ ने बात की, निर्धारित समय पर शुरू हुआ.

एक सत्र कथाकार शिवानी की जन्मशती के सिलसिले में उन पर एकाग्र था और अरुण देव तथा इरा पांडे ने शिवानी के साहित्य और जीवन के कई अलक्षित पक्ष उजागर किए. उनका कुमाऊं अंचल में स्त्री जीवन का जो विशद और विपुल वर्णन और अन्वेषण है उस पर बात हुई. हिमांशु बाजपेयी ने काकोरी कांड पर किस्सागोई की विधा में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफ़ाकुल्लाह ख़ां आदि कई क्रांतिकारियों के कठिन और अभिशप्त संघर्ष की लंबी कहानी बहुत मार्मिक और द्रवित करने वाले ढंग से सुनाई.

बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक के सशस्त्र विद्रोह में विश्वास रखने वाले ये क्रांतिकारी स्वतंत्र भारत में बहुलता की जगह और आदर का सपना देख रहे थे, जिसके लिए उन्होंने फ़ांसी की सज़ा कुबूल कर अपने जीवन का बलिदान दिया. आज उस भारत-स्वप्न के साथ जो विश्वासघात हो रहा है वह भारतद्रोह का ही एक प्रकार है, भले उसे ऐसा न माना-देखा न जाता हो.

पहाड़ों को नष्ट करने, उनके ऐकांतिक और समुदायिक जीवन को विकृत करने का अभियान पूरे शबाब पर है. वहां जीवन बहुत कठिन वैसे भी होता है और लगता है कि पहाड़ियों के लिए धार्मिक आस्था स्वाभाविक और अनिवार्य है. अल्मोड़ा के आसपास कई पुराने मंदिर हैं और कई पहाड़ी चोटियों पर देवियों का निवास माना जाता है. जागेश्वर के मंदिरों के समूह देवदारु के घने वन के बीच हैं. वहां पास में जो लगे देवदारु के एक वृक्ष-युग्म के शिव-पार्वती और एक और वृक्ष को गणेश माना जाता है. हम वृद्ध जागेश्वर भी गए. वहां लोग बहुत कम थे जबकि जागेश्वर परिसर में ख़ासी भीड़ थी.

साहित्य में अल्मोड़ा का अर्थ उन कई लेखकों से जुड़ता है जो अब अधिकांशत: नहीं रह गए हैं: सुमित्रा नंदन पंत, इलाचंद्र जोशी, मनोहर श्याम जोशी, शिवानी, शेखर जोशी, रमेशचंद्र शाह, पंकज बिष्ट आदि. याद तो नर्तक उदय शंकर भी आते हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले यहां एक कला केंद्र बनाया था जिसमें अनेक विख्यात कलाकार शामिल हुए थे. भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक केंद्र बनाया है जो अल्मोड़ा से इतनी दूर विजन वन में स्थित है कि वहां जाना बहुत कठिन है. बहुत कम लोग जा पाते हैं.

समाज सुधार

जब वर्चस्वशाली राजनीति समाज को तोड़ने के एक लंबे अथक अभियान में सक्रिय हो और समाज के कई प्रभावशाली हिस्से इस अभियान में बहुत उत्साह से शामिल हों तो समाज सुधार की बात करना थोड़ा अटपटा लग सकता है. पर हम जैसे लोग तो वही बात कर सकते हैं जो हमें प्रासंगिक और ज़रूरी लगती हे, भले वह कुछ को अटपटी लगती हो.

स्त्रियों-बच्चों-अल्पसंख्यकों-दलितों-आदिवासियों को लेकर हिंसा-हत्या-बलात्कार आदि के गंभीर अपराध देश भर में होते हैं उनका लगभग सत्तर प्रतिशत हिंदी अंचल में होता है. बहुसंख्यक होने के कारण ये अपराध अधिकांशतः हिंदू ही करते हैं: बाक़ी अल्पसंख्यक.

हिंदी अचंल में, आम तौर पर, अभद्र आचरण, सिविक नियमों का खुला उल्लंघन, अन्याय के प्रति उदासीनता, धर्मांधता-सांप्रदायिकता-जातिवाद आदि दूसरे अंचलों से कहीं अधिक हैं. उसमें दूसरे धर्मों के लोग भी शामिल हैं पर बहुमत तो बहुसंख्यक हिंदुओं का ही है.

क्या यह दुर्दशा हिंदी अंचल के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की दुखद अभिव्यक्ति है? ऐसा क्यों है हिंदी अंचल इस समय भारत में लगातार फैल रही और फैलाई जा रहे झूठ-घृणा-अत्याचार, सामूहिक हिंसा, घरेलू हिंसा, भाषायी हिंसा आदि में भी अग्रणी है?

ज़ाहिर है कुछ दोष तो राजनीति, धर्म, शिक्षा का है जिनकी इस समाज में नियामक भूमिका है. पर इसकी ज़्यादातर ज़िम्मेदारी तो हिंदू और मुस्लिम समाजों की ही है. हिंदी अंचल में दोनों ही इन दिनों अधिक कट्टर और संकीर्ण होते जा रहे हैं: इन सम्प्रदायों के जो लोग इस धर्मांधता, कट्टरता, सांप्रदायिकता और जातिवाद से सहमत या अलग हैं वे चुप्पी साधे बैठे रहते हैं.

हिंदी अंचल में सामाजिक सुधार का कोई बड़ा और प्रभावशाली आंदोलन का न होना, न चल पाना इसका एक बड़ा कारण समझ में आता है. यह भी स्पष्ट है कि जो राजनीतिक शक्तियां हिंदू वर्चस्व की ध्वजावाहक हैं, उन्होंने हिंदू समाज में सामाजिक सुधार करने से अपने को दूर रखा है. विडंबना यह है कि इस बड़ी चूक के बावजूद ये शक्तियां सुधारहीन हिंदू समाज से बहुमत हासिल कर फिर सत्तारूढ़ होने का सपना देख और जी-तोड़ कोशिश कर रही हैं.

ज़ाहिर आकलन यह है कि एक सुधारहीन पिछड़े ग़रीब, ज़्यादातर बेरोज़गार हिंदू समाज से ही उन्हें समर्थन मिल सकता है. अगर दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, क्रूर पितृसत्ता, अज्ञान, अंधविश्वासों, स्त्रियों की भागीदारी और समकक्षता में कमी, छुआछूत, जातिमूलक भेदभाव और अन्याय आदि अनेक सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों के विरुद्ध और धर्मस्थलों में एकत्र अपार धनराशि का स्वास्थ्य, शिक्षा और जनहित में उपयोग बढ़ाने के लिए कोई अभियान चलाया जाता है तो निश्चय ही फ़र्क पड़ सकता है: हिंदू समाज अधिक लोकतांत्रिक, खुला और ग्रहणशील होने की ओर बढ़ सकता है.

ज़रा-ज़रा सी बात पर हिंसा पर उतर आने की उसकी वृत्ति थम सकती है. यही बात मुस्लिम समुदाय पर भी लागू होती है. पर ऐसे किसी अभियान की कोई आहट तक सुनाई नहीं देती. यह अजीब और अस्वीकार्य है कि हिंदू और मुस्लिम समाज लोकतंत्र में खुद को सुधारना न चाहें!

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)