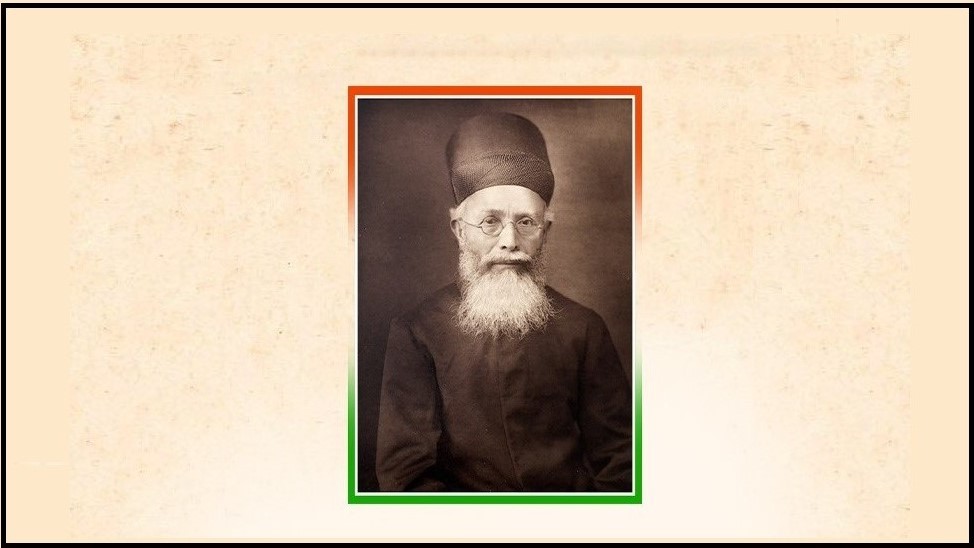

जन्मदिन विशेष: भारतीयों के लिए स्वराज या स्वशासन की मांग उठाने वाले पहले नेता दादाभाई नौरोजी का व्यक्तित्व व कृतित्व गवाह हैं कि कैसे प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति इतिहास के काले अध्यायों में भी एक रोशनी की किरण की तरह होती है.

भारत के ‘ग्रैंड ओल्ड मैन’, ‘अनौपचारिक राजदूत’ और ‘राजनीति के पितामह’ या कि ‘आशा’. ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य. महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गोपालकृष्ण गोखले के प्रेरणास्रोत. आर्थिक राष्ट्रवाद और आर्थिक दोहन (वेल्थ ड्रेन) के सिद्धांत के जनक. भारतीयों के लिए स्वराज या स्वशासन की मांग उठाने वाले पहले नेता. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य. 1886 में उसके दूसरे अध्यक्ष बने, जबकि 1893 नवें और 1906 में बाईसवें. 1906 में उन्होंने कांग्रेस में नरम व गरम दलियों का टकराव भी टाला. इससे पहले 1865 में लंदन में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई. नस्लवाद व साम्राज्यवाद के मुखर विरोधी और समानता व बंधुत्व के सिद्धांतों में प्रबल विश्वास के धनी.

अफसोस कि इस देश ने अपने बेहद निर्दंभ सेवक दादाभाई नौरोजी को उनके इतने परिचयों व पहचानों के बावजूद विस्मृति के ऐसे गर्त में डाल दिया है, जहां उनकी जयंतियों व पुण्यतिथियों पर भी उन्हें ठीक से याद नहीं किया जाता.

भले ही 1825 में चार सितंबर को यानी आज के ही दिन तत्कालीन बाॅम्बे प्रेसिडेंसी के नवसारी में एक गरीब परिवार में जन्म लेने और 1917 में 30 जून को बाॅम्बे में इस संसार को अलविदा कहने से पहले उन्होंने अपने वक्त में ही बुद्धिजीवी, शिक्षाशास्त्री, व्यापारी, और राजनीतिक व सामाजिक नेता के तौर पर भरपूर प्रसिद्धि अर्जित कर ली थी और 2017 में उनके निधन शताब्दी वर्ष में डाक विभाग ने उनका स्मारक डाक टिकट जारी किया, तो कई हलकों को उनको विस्मृति के गर्त से बाहर निकाले जाने की उम्मीद हो चली थी.

विडंबना देखिए: हमने उन्हें ऐसे कठिन वक्त में भी भुला रखा है, जब इतिहासकार दिनयार पटेल कहते हैं कि दुनियाभर में पैदा हुए आर्थिक दोहन, शोषण व गैर-बराबरी आदि के नए संकटों के बीच उनको याद करना और उनसे प्रेरणा लेना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है. इसलिए और कि उनके व्यक्तित्व व कृतित्व गवाह हैं कि कैसे प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति इतिहास के काले अध्यायों में भी एक रोशनी की किरण की तरह होती है.

बहरहाल, गौरतलब है कि अपने अभिभावकों की गरीबी के कारण दादाभाई की शिक्षा-दीक्षा उन दिनों चलाए जा रहे फ्री पब्लिक स्कूलिंग के नए प्रयोग की मदद से संभव हो पाई थी. एल्फिंस्टन इंस्टिट्यूट के मेधावी छात्र के रूप में पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वहीं गणित के प्रोफेसर हो गए थे. उन दिनों शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रांफेसरी ही वह सर्वोच्च पद था, जो किसी भारतीय को मिल सकता था और उसे पाने के बाद भी वे मानते थे कि अपने देश के लोगों की सेवा करके ही वे अपनी शिक्षा में समाज के सहयोग का नैतिक ऋण चुका सकते हैं.

लेकिन इस ऋण को चुकाने के लिए उन्होंने 1840 के दशक में बाॅम्बे में लड़कियों का स्कूल खोला तो रूढ़िवादियों के कोपभाजन बन गए. अलबत्ता, उन्होंने जल्दी ही हवा का रुख अपनी ओर मोड़ लिया और पांच साल बीतते-बीतते देखा कि उक्त स्कूल छात्राओं से भर गया है. इससे उत्साहित होकर उन्होंने लैंगिक समानता की प्रतिष्ठा के लिए अभियान शुरू किया, जिसकी टेक उनके इस विचार पर थी कि हम भारतीयों के पास इस समझदारी का कोई विकल्प नहीं है कि महिलाओं को अपने अधिकारों व सुविधाओं के इस्तेमाल व कर्तव्यों के पालन का पुरुषों जितना ही अधिकार है. आगे चलकर उन्होंने समाज के सुधार व संगठन के लिए कई संगठनों के साथ ज्ञान प्रसार मंडलियां भी बनाईं.

अचानक उन्हें अपनी दानशीलता के लिए उन दिनों के प्रसिद्ध कैमास बंधुओं से उनके व्यापार में भागीदारी का आमंत्रण मिला और वे उसे स्वीकार करके इंग्लैंड गए, तो कई हलकों में इसे उनकी पतनशीलता के रूप में देखा गया. लेकिन इन हलकों को तब अपनी राय बदलनी पड़ी, जब उन्होंने उस व्यवसाय की आमदनी से उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाने वाले भारतीय छात्रों की खुले हाथ मदद को अपना मिशन बना लिया. वहां उनसे संरक्षण पाने वाले छात्रों में मोहनदास करमचंद गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे.

इंग्लैंड में यह देखकर उनकी उद्विग्नता की कोई सीमा नहीं रह जाती थी कि जहां गोरे शासक अकूत सुख-समृद्धि के सागर में गोते लगा रहे हैं, उनका उपनिवेश भारत भीषण गरीबी और पिछड़ेपन का शिकार है. फिर भी जले पर नमक छिड़कते हुए ब्रिटिश साम्राज्य दावा करता है कि वह भारत की बहुविध समृद्धि के जो भी उपाय करता है, उन्हें उसकी तीव्र जनसंख्या वृद्धि निगल जाती है.

इस विषय पर गंभीर अध्ययन के बाद दादाभाई ने पाया कि जहां तक जनसंख्या वृद्धि की बात है, वह इंग्लैंड में भारत से कहीं ज्यादा तेज है और वास्तव में यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद ही है जो भारत का खून चूस-चूसकर उसे मौत की ओर लिए जा रहा है और उसकी जनता को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं करने दे रहा.

उनके इस निष्कर्ष से खफा अंग्रेजों ने उन पर देशद्रोह तक की तोहमत लगा डाली, लेकिन इससे विचलित हुए बिना उन्होंने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का तथ्याधारित विश्लेषण करके आर्थिक दोहन यानी वेल्थ ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और बताया कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपने उपनिवेशों से अकूत धन बाहर ले जा रहा है.

साफ कहें तो वे पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भारत की गरीबी व गिरानी के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शोषण पर आधारित आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आंकड़े देकर साबित किया कि यह साम्राज्यवाद चालाकी से भारतीय राजस्व का एक चौथाई हिस्सा इंग्लैंड के खाते में डाल देता है. तिस पर उसने भारत पर दुनिया की सबसे महंगी नौकरशाही भी थोप रखी है.

जानकारों के अनुसार, उनके इन निष्कर्षों का न सिर्फ यूरोपीय समाजवादियों और विलियम जेनिंग्स ब्रायन जैसे अमेरिकी प्रगतिशीलों बल्कि कार्ल मार्क्स तक पर प्रभाव पड़ा. लेकिन वे इतने भर करके ही संतुष्ट नहीं हो गए. ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता पाने की जुगत शुरू कर दी ताकि उसके भीतर जाकर ब्रिटिश उपनिवेशों, खासकर भारत में, राजनीतिक बदलाव की मांग कर सकें.

इस जुगत में उनकी सहूलियत यह थी कि ब्रिटिश उपनिवेश के निवासी होने के अधिकार से वे ब्रिटेन में रहकर हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता के उम्मीदवार बन सकते थे. इसके लिए उन्होंने वहां की लिबरल पार्टी से संपर्क साधा, लेकिन 1886 में होलबोर्न से की गई पहली उम्मीदवारी उनके किसी काम नहीं आई. यह चुनाव हारने के बाद भी वे ब्रिटिश जनता पर अपने प्रगतिशील विचारों की छाप छोड़कर और उसको भारतवासियों की तकलीफें बताकर उसके विभिन्न तबकों का समर्थन जुटाने में लगे रहे.

अंततः 1892 में लंदन के सेंट्रल फिंसबरी से कड़े मुकाबले में वे पांच वोटों से ही सही, चुनाव जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स पहुंचने में सफल हो गए. हालांकि उनकी जीत को असंभव मानकर अंग्रेज कभी उन्हें ‘कार्पेट बैगर’ तो कभी ‘हॉटेनटॉट’ कहते थे. तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड सैलिसबरी ने तो यह तक कह दिया था कि उनके जैसा ‘काला आदमी’ गोरे अंग्रेजों के वोट का हकदार नहीं है. उनकी जीत के बाद भी कई अंग्रेज उन्हें ‘दादाभाई नैरो मेजारिटी’ भी कहकर चिढ़ाने से बाज नहीं आते थे.

लेकिन दादाभाई ने उनसे उलझने में समय नहीं गंवाया. हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलने का पहला मौका मिलते ही भारत में ब्रिटिश शासन को एक ‘दुष्ट’ ताकत करार दिया और कहा कि वह यों तो भारतीयों को अपना साथी कहता है, लेकिन उन्हें अमेरिकी दासों से भी बदतर स्थिति में रख छोड़ा है.

दादाभाई भारतीयों के हाथ में सत्ता देने के लिए बिल भी लाना चाहते थे, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहीं, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स के ज्यादातर सांसदों ने उनकी मांग की अनसुनी कर दी. इसके बाद 1895 में फिर चुनाव हुए तो दादाभाई हार गए, जबकि दूसरी ओर भारत में ब्रिटिश शासन और क्रूर हो उठा. फिर भी दादाभाई ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और यह तर्क देकर भारतीयों के लिए स्वराज यानी स्वशासन की मांग तेज कर दी कि लुटेरे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पास अपनी गलतियों को सुधारने का बस यही एक तरीका है.

उनका विचार था कि ब्रिटेश के शासक वर्गों को भारत की वास्तविक स्थिति का ठीक से पता ही नहीं है और पता होते ही वे आना औपनिवेशिक नीतियां रद्द कर देंगे.

अनंतर, दादाभाई ने भारतीयों की राजनीतिक दासता और दयनीय स्थिति की ओर दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ‘पावर्टी ऐंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया’ नाम से एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें ‘वांट्स ऐंड मीन्स ऑफ इंडिया’ शीर्षक उनका बहुचर्चित पत्र भी संकलित किया गया. प्रसंगवश, उनके खाते में कई और पुस्तकें भी हैं.

दुर्भाग्य से वे सार्वजनिक जीवन से अवकाश लेने तक स्वराज की यह मांग पूरी नहीं करा पाए और 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अंतिम भाषण में भारत के लिए न्याय मांगते हुए अपनी राजनीतिक असफलताओं को स्वीकारने को बाध्य हुए.

इस भाषण में उन्होंने कहा कि अपने प्रयत्नों के दौरान आरंभ से ही मुझे इतनी असफलताएं मिली हैं, जो निराश ही नहीं बल्कि विद्रोही बना देने के लिए भी पर्याप्त थीं, लेकिन मैं हताश नहीं हुआ हूं…’

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)