सामाजिक न्याय के लिए लड़ने का दावा करने वाले हिंदुत्ववादी शक्तियों से किसी सुविचारित दीर्घकालिक रणनीति के बजाय चुनावी समीकरणों के सहारे निपटते रहे. इसने उन्हें सत्ता दिलाई तो भी सामाजिक न्यायोन्मुख नीतियां लागू व कार्यक्रम चलाकर उसकी अपील का विस्तार नहीं किया.

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा द्वारा राज्यसभा में स्मृतिशेष ओमप्रकाश वाल्मीकि (30 जून, 1950-17 नवम्बर, 2013) की ‘ठाकुर का कुआं’ शीर्षक कविता पढ़ने के बाद झा के राज्य (बिहार) के उनकी ही पार्टी के विधायक द्वारा उसकी अंट-शंट व्याख्या करके उनकी जबान खींच अथवा गरदन काट लेने के मंसूबे तक जा पहुंचने से शुरू हुई बात अब उतने तक ही सीमित नहीं रह गई है- झा ने स्वयं भी उसे महिलाओं, दलितों-वंचितों और पिछड़ों से बरते जा रहे सामाजिक अन्याय से संदर्भित किया था- इसलिए बेहतर होगा कि उसे एक कविता की ही मार्फत और आगे बढ़ाया जाए. लेकिन उससे पहले एक तफसील.

जिस कविता की हम यहां बात कर रहे हैं, वह स्मृतिशेष विश्वनाथ प्रताप सिंह की है, जिन्होंने 1989 में ‘राजा नहीं फकीर’ व ‘देश की तकदीर’ बनने के बाद प्रधानमंत्री पद पाया था. लेकिन अपनी सरकार के सम्मुख उत्पन्न संकट के निवारण के लिए ही सही, उन्होंने जैसे ही मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर हिंदुत्ववादी राजनीति के बरक्स, सामाजिक न्याय की दिशा में यात्रा शुरू की, ‘राजा नहीं रंक’ और ‘देश के कलंक’ बना दिए गए.

अनंतर, हिंदुत्व की समर्थक और सामाजिक अन्याय की पैरोकार ‘उच्च’ जातियों और उनका वर्चस्व बरकरार रखने की इच्छुक राजनीतिक शक्तियों ने वीपी सिंह की बेदखली का ‘जश्न’ यह जताते हुए मनाया कि भले ही समता व सामाजिक न्याय के प्रति संकल्पित संविधान के शासन के चार दशक हो चुके हैं, किसी को भी उन्हें कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए. क्योंकि वे सामाजिक न्याय की बात करने वालों को ‘कलंकित’ करने के लिए ‘अपने’ युवाओं पर इमोशनल अत्याचार करते हुए उनके ‘उद्वेलन’ को आत्मदाह तक भी पहुंचा सकती हैं.

आज, ये जातियां और शक्तियां खुश हैं कि उन्होंने अस्मिता व उन्माद की राजनीति के रास्ते सामाजिक न्याय के सवाल को देश के राजनीतिक एजेंडा तो क्या चर्चाओं से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है. उनकी खुशी को इस तथ्य से भी फर्क नहीं पड़ता कि इससे एक पवित्र संवैधानिक संकल्प की राह इतनी अवरुद्ध हो गई है कि महिलाओं के लिए विधायिका में 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाते हुए भी उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा. तभी तो यह खुशी सब-कुछ उलट-पलट डालने की प्रतिक्रांतिकारी करतूतों तक जा पहुंचने से भी परहेज नहीं कर रही. झा के भाषण में भी संकेत थे ही कि वंचितों को अब तक उपलब्ध थोड़े बहुत सामाजिक न्याय के भी छिन जाने का खतरा है.

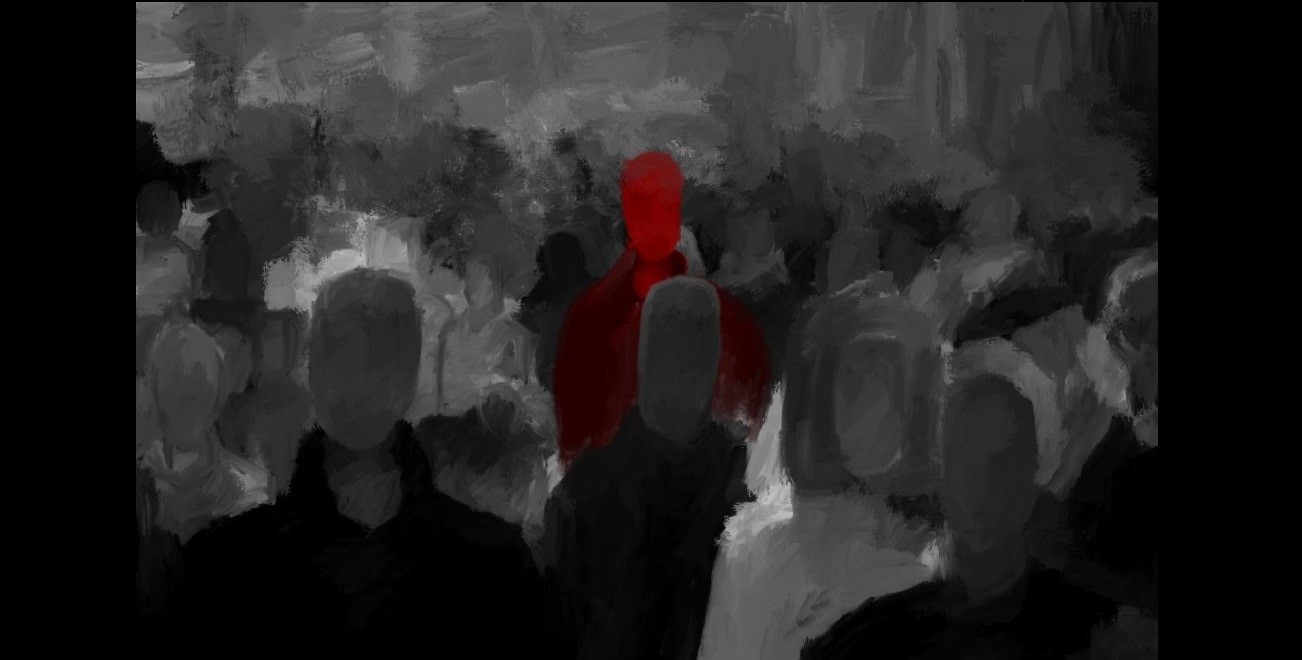

इस खतरे की ‘मांग’ है कि जो भी देशवासी उसके समक्ष निरस्त्र व निरुपाय नहीं खड़े होना चाहते, ठीक से समझ लें कि यह स्थिति सामाजिक न्याय की दुश्मन जातियों व शक्तियों के पराक्रम से ज्यादा खुद को सामाजिक न्याय की समर्थक बताने वाली राजनीतिक व सामाजिक शक्तियों की घोर कर्तव्यहीनता व नासमझी से उत्पन्न हुई है, जो सामाजिक न्याय की आकांक्षी जातियों व समूहों के सपनों से धोखे तब जाती है.

याद कीजिए, सत्ताच्युत वीपी सिंह कहते थे कि उन्होंने सामाजिक न्याय की अपनी पहल को सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया है और फाइनल भी अब बहुत दूर नहीं है. लेकिन जल्दी ही उन्होंने, जिनपे तकिया था, उन्हीं पत्तों को हवा देते देखा तो अपनी ‘मैं और वक्त’ कविता में लिखा था: मैं और वक्त/काफिले के आगे-आगे चले/चौराहे पर/मैं एक ओर मुड़ा/बाकी वक्त के साथ चले गए.

यह समझना कतई कठिन नहीं है कि वक्त के साथ चले जाने वाले ये ‘बाकी’ लोग कौन थे? जब गैर-बराबरी पर आधारित, अन्यायी व शोषक समाज व्यवस्था सेमीफाइनल हार चुकी थी, उसे फाइनल हराने के लिए वक्त को और बदलने में लगने की जरूरत थी, सामाजिक न्याय के लालू प्रसाद यादव व मुलायम सिंह यादव जैसे स्वयंभू सिपहसालार भी उस जरूरत से नजरें चुराकर सामाजिक न्याय आंदोलन की तोड़ी जमीन पर वोटों की फसल उगाने के लिए वक्त के साथ हो लिए थे. बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उसने भी आगे चलकर ‘बहुजनों के लिए उपलब्ध सारे अवसरों के उपयोग’ के नाम पर खुल्लमखुल्ला पलटीमार राजनीति अपना ली और व्यवस्था-परिवर्तन के उद्देश्य को सत्ता-परिवर्तन तक सीमित कर लिया.

इतिहास गवाह है, उस वक्त इन सबने हिंदुत्ववादी शक्तियों द्वारा पैदा किए जा रहे गंभीर खतरों को बहुत हल्के में लिया, तात्कालिक चुनावी हानि-लाभ के नजरिये से ही देखा और किसी सुविचारित दीर्घकालिक रणनीति के बजाय चुनावी समीकरणों के सहारे ही उनसे निपटते रहे. इन समीकरणों ने उन्हें सत्ता दिलाई तो भी सामाजिक न्यायोन्मुख नीतियां लागू व कार्यक्रम चलाकर उसकी अपील का विस्तार नहीं किया. बस, अपने समीकरणों की जीत को समता व धर्मनिरपेक्षता जैसे पवित्र संवैधानिक मूल्यों की जीत बताकर खुश होते रहे.

अपने परिवारों को ‘न्याय’ दिलाने में उन्होंने यकीनन, कोई कोताही नहीं की, लेकिन सामाजिक अन्याय के शिकार दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों की वृहत्तर एकता के ईमानदार प्रयासों को कभी भी अपने एजेंडा पर नहीं लिया. न अपने सत्ताकालों को सामाजिक न्याय की ओर यात्रा का प्रस्थान बिंदु बनाया, न पिछड़ों व दलितों के बीच के बढ़ते अंतर्विरोध सुलझाए. फल यह हुआ कि 85 प्रतिशत के प्रतिनिधित्व की दावेदारी के विपरीत उनकी सिकुड़ती राजनीतिक अपील ने उन्हें अपनी जातियों का भी असंदिग्ध नेता नहीं रहने दिया.

फिर तो हिंदुत्ववादियों की सबसे बडी फ्रंट भाजपा ने जैसे ही उनके जातीय समीकरणों का तोड़ ढूंढा और अकेले दम पर देश की सत्ता पा ली, वे उससे उसूलों पर आधारित लंबी लड़ाई का माद्दा प्रदर्शित नहीं कर पाए. 1977 के लोकसभा चुनाव के बाद ‘दोहरी सदस्यता’ को मुद्दा बनाकर विपक्षी एकता के जनता पार्टी वाले प्रयोग को विफल कर देने वाले समाजवादियों का एक खेमा तो अटल के राज में ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रास्ते भाजपा की गोद में जा बैठा था.

और अब, सामाजिक न्याय की आकांक्षाओं के दुर्दिन में कल तक उसके सिपहसालार बने फिरने वाले नेता और पार्टियां इस डर से उसकी बात मुंह पर नहीं लातीं कि कहीं हिंदू विरोधी या सनातन विरोधी न करार दी जाएं. हिंदुत्व के एजेंडा के समक्ष उनका यह ‘आत्मसमर्पण’ इस हद तक जा पहुंचा है कि उन्हें साॅफ्ट हिंदुत्व और विपक्षी एकता के सिवाय भाजपा से पार पाने का कोई रास्ता नहीं सूझता.

गौर कीजिए: पिछले दिनों नीतीश सरकार के राजद कोटे के मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की सामाजिक अन्याय की पोषक पंक्तियों को लेकर थोड़ी कड़ी टिप्पणी कर दी तो इस सरकार और राजद दोनों ने सर्वधर्मसमभाव के नाम पर उसे उनकी निजी राय बताकर उससे किनारा कर लिया. तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने ‘सनातनियों द्वारा पोषित सामाजिक भेदभाव व विभाजन’ के खिलाफ ‘हानिकारक’ टिप्पणी की तो भी इन सिपहसालारों की पराजित मानसिकता को सनातन के पक्ष में दिखना भेदभाव व विभाजन के विरुद्ध दिखने से ज्यादा जरूरी लगा. ऐसे आत्मसमर्पण के बीच अमृतफल की उम्मीद कौन कर सकता है?

गनीमत है कि राजद के शिखर पुरुष लालू प्रसाद यादव ने मनोज झा को चंद्रशेखर जितना अकेला नहीं किया और उनके स्टैंड के समर्थन में आगे आए. लेकिन इस गनीमत से ज्यादा काबिल-ए-गौर उनका ‘असहाय’ होकर यह कहना लगता है कि ‘अगर उनके (झा पर हमलावर चेतन आनंद और आनंद मोहन वगैरह के) पास इतनी कम बुद्धि है तो क्या कर सकते हैं?’

अब कौन है जो उन्हें पार्टी सुप्रीमो के तौर पर उनकी शक्तियां याद दिलाए और बताए कि वे उनका क्या कर सकते हैं? कौन पूछे कि यह कम बुद्धि का मामला है या दुस्साहस का और यह क्योंकर हुआ कि इतना ‘कम बुद्धि’ और जातिगर्व से उन्मत्त शख्स उनकी पार्टी का इतना ताकतवर विधायक बन गया कि पार्टी के ही सांसद की गरदन काट लेने की बात कहते न डरे? क्या यह पार्टी में नेताओं व कार्यकर्ताओं के राजनीतिक प्रशिक्षण के घोर अभाव का द्योतक नहीं है?

इस अभाव के रहते कई हलकों में दिए जा रहे इस जवाब का क्या अर्थ है कि मनोज झा व ओमप्रकाश वाल्मीकि से पहले भी कई दूसरे संतों-कवियों व साहित्यकारों ने सामाजिक अन्यायियों के विरुद्ध कहीं ज्यादा कड़ी बातें कही हैं? क्या दुस्साहसी ‘कम बुद्धि’ इसके जवाब में पलटकर यह नहीं कह सकते कि- ‘कही होंगी कभी, अब हमारा वक्त है और अब हम नहीं कहने देंगे?’

हालात ऐसे न होते तो झा द्वारा वाल्मीकि की कविता के उल्लेख की दूसरे कारणों से चर्चा होती. पूछा जाता कि ऐसी कविताएं दूसरे सांसदों की निगाह से क्यों नहीं गुजरतीं? या क्यों झा भी उक्त कविता का ठीक-ठीक वाचन नहीं कर पाए और ‘भूख रोटी की’ से ‘रोटी बाजरे की’ तक पहुंचे तो ‘बाजरा खेत का’ के बजाय ‘बाजार खेत का’ कहने लगे. वह भी इतने आत्मविश्वासपूर्वक कि कुछ मत पूछिए.

जब वाल्मीकि ने किसी डिस्क्लेमर को इस कविता का हिस्सा नहीं बनाया था तो उसे पढ़ने से पहले झा ने दो बार ‘डिस्क्लेमर’ क्यों दिए? इसीलिए तो कि उन्हें लगा कि इसके बगैर कुछ दूसरे भी उनका मुंह नोचने पर उतर सकते हैं?

सोचिए जरा: ऐसे में एक दिन कोई एक और दलित कवि मलखान सिंह की कविता ‘सुनो ब्राह्मण’ पढ़े: सुनो ब्राह्मण/हमारे पसीने से बू आती है, तुम्हें./तुम, हमारे साथ आओ/चमड़ा पकाएंगे दोनों मिल-बैठकर./शाम को थककर पसर जाओ धरती पर/सूंघो खुद को/बेटों को, बेटियों को/तभी जान पाओगे तुम/जीवन की गंध को/बलवती होती है जो/देह की गंध से… और ‘ठाकुर’ चेतन आनंद की तरह कोई ‘ब्राह्मण’ आगबबूला हो उठे! फिर?

जिन समुदायों व समूहों को सामाजिक न्याय की जरूरत है, क्या उनकी इसके मद्देनजर कोई तैयारी है? और जो उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए लड़ने के दावे करते आए हैं, उनकी? अगर नहीं तो अभी आगे और दुर्दिन हैं या और लड़ाई है.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)