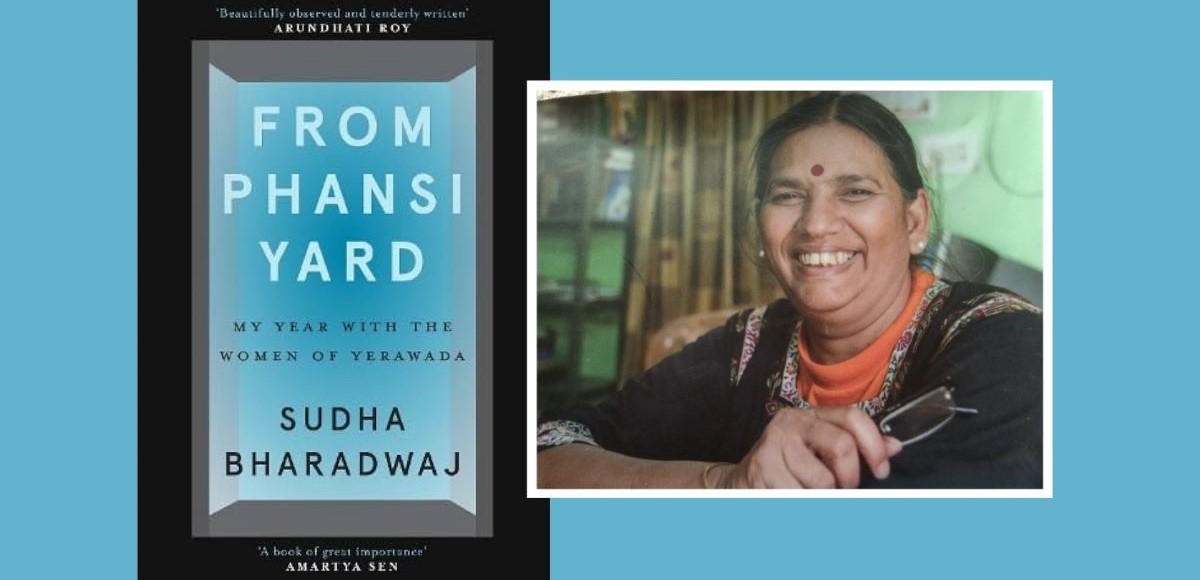

‘फ्रॉम द फांसी यार्ड: माय इयर्स विथ द वूमेन ऑफ यरवदा’ सुधा भारद्वाज के जेल जीवन की कहानी है, जो हाल ही में जगरनॉट बुक्स से प्रकाशित होकर आई है. इस बहुप्रतीक्षित किताब में जेल का सघन और जीवंत विवरण है.

इसे पढ़ते हुए सबसे पहले जो बात दिमाग में आई. वो ये कि सुधा भारद्वाज को यरवदा जेल के फांसी वार्ड यानी कैद-ए-तन्हाई में रखा गया था, जहां उन्हें किसी से भी घुलना-मिलना, बात करना तक मना था. लेकिन लोगों का जीवन ही जिनका जीवन हो, वो लोगों से जुड़े बिना भला कैसे रह सकते हैं.

सुधा ने ऐसे एकाकी यार्ड में रहते हुए भी यहां के जीवन को गौर से न सिर्फ देखा, बल्कि उसके बारे में लिखा भी. ये डायरी सुधा के लिए एकाकी जीवन निर्धारित करने वालों के लिए एक प्रतिरोध है. यह डायरी, जिसे उन्होंने यरवदा जेल में रहते हुए लिखा, जेल की घुटन और उसमें भी धड़कते जीवन का जीवंत दस्तावेज है.

दुनिया और समाज को समझने की कोशिश में लगे और उम्मीद की खोज में लगे लोगों को जेल डायरियां जरूर पढ़नी चाहिए. बायकुला जेल में कैदियों ने 1 नवंबर 2021 को सुधा का 60वां जन्मदिन मनाया था. ज्योति जगताप ने अन्य युवा कैदियों की मदद से बिस्किट का केक बनाया, शोमा ने उन्हें खूबसूरत-सा कार्ड बनाकर दिया.

सुधा लिखती हैं जेल का यह केक उनके जीवन का सबसे खूबसूरत और स्वादिष्ट केक था. जेल की तकलीफ और उसमें भी खोजे गए ऐसे सुख के विवरणों से भरी सुधा की जेल डायरी जेल साहित्य को समृद्ध करने वाली एक और डायरी है.

दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी साइबर साजिश के तहत सुधा 3 साल से अधिक समय तक जेल में रहीं. इसी एक मुकदमें में वे दो जेलों में रहीं – पुणे की यरवदा जेल और मुंबई की बायकुला जेल.

इस किताब में दोनों जगह का जेल जीवन है, लेकिन इसके 76 पात्र केवल यरवदा जेल के हैं. बायकुला जेल में उनकी कैद-ए-तनहाई खत्म हो गई, यहां उन्हें अन्य कैदियों के साथ बैरक में रखा गया.

इस बदलाव को पढ़ते हुए लगता है जैसे पानी के लिए छटपटाती मछली को वापस पानी में डाल दिया गया हो. यहां उन्होंने अपना ‘लीगल एक्टिविज्म’ फिर से शुरू कर दिया.

सुधा प्रख्यात वकील हैं, उनकी वकालत का ज्ञान जेल जाने के पहले तक मजदूरों, विस्थापितों, किसी भी तरह की नाइंसाफी झेलते लोगों के लिए और वंचितों के लिए सुलभ रहता था. यहां भी उन्होंने यह काम शुरू कर दिया और ‘वकील आंटी’ के नाम से जानी जाने लगीं.

लोगों के आवेदन लिखने, उनकी चार्जशीट पढ़कर केस को समझने और समझाने में, उन्हें कानूनी सलाह देने में वे इतनी व्यस्त हो गईं कि उनके पास यरवदा की तरह अलग से लिखने के लिए समय ही नहीं बचा. उन्होंने लिखा कि यह वकालत की नैतिकता का भी तकाजा था, कि उनके बारे में न लिखा जाए.

यरवदा जेल से बायकुला जेल जाने में उनके जेल जीवन में आए बदलाव को पढ़ते हुए यह याद आया कि खुद अपने जेल जीवन के दौरान जेल की चिल्ल-पो, लड़ाई-झगड़े, टीवी की ऊंची आवाज के कारण मुझे कई बार लगा कि ‘काश मुझे बैरक से अलग रहने की जगह मिल जाए’.

हालांकि उस समय भी यह चाहत डराने लगती थी और मैं इसे झटक देती थी, लेकिन सुधा की जेल डायरी पढ़कर इसका गहरा एहसास हुआ कि एक छोटी-सी कोठरी में हर वक्त किसी कॉन्स्टेबल की निगरानी में रहना कितना यातनादाई है.

इस यातना को बयान करते हुए वे लिखती हैं रात के एकांत में एडवर्ड लुकास की कहानी ‘फेसेस ऑन द वॉल’ की तरह दीवार के उखड़े प्लास्टर में मुझे अलग-अलग चेहरे दिखते थे. वे लिखती हैं, अंधेरे से डरने वालों के लिए यहां की रात बहुत खतरनाक हो सकती है. उन्हें नींद नहीं आती थी, रात के सन्नाटे में वे तरह-तरह के जानवरों और पक्षियों की आवाजें सुनती रहती थीं और सबको पहचाने की कोशिश करतीं.

डिप्रेशन की दवा लेते हुए इस तनहाई वाले फांसी यार्ड को झेलना कैसा रहा होगा, उसे महसूस ही किया जा सकता है.

ढाई साल के अपने जेल जीवन के कारण मैं कह सकती हूं कि सुधा ने जेल के जिन पात्रों के बारे में लिखा है, उनमें से ज्यादातर पात्रों से मैं परिचित हूं, अंतर केवल यह है कि सुधा जिस जेल में रहीं, वहां अमीर, पढ़ी-लिखी और विदेशी कैदियों की संख्या भी थी. बाकी केवल इतना ही अंतर है कि उनकी बोली-भाषा और पहनावा अलग-अलग है.

इनमें से सभी दोषी भी नहीं हैं और सभी निर्दोष भी नहीं हैं, लेकिन अधिकांश औरतों के जेल में रहने का कारण अमीरोन्मुखी, पुरुषोन्मुखी, सवर्णोन्मुखी, सम्प्रदायोन्मुखी न्याय व्यवस्था है. वास्तव में ऐसी न्याय व्यवस्था से प्रभावित लोग लगभग एक ही तरीके के होते हैं, इसलिए ही इनमें समानता है.

इसी कारण इसमें आश्चर्य नहीं कि सुधा, बी. अनुराधा और मैं खुद, तीन अलग-अलग राज्यों की जेलों में रहने के बावजूद जेल के बारे में हमारा अनुभव लगभग एक जैसा ही है. क्योंकि जेलों में आने वाले लोग एक जैसे हैं, उनके आने के कारण एक जैसे हैं.

दरअसल जेल हमारे समाज का एक छोटा और सघन रूप है, यहां समाज की सभी बुराइयां बेहद नंगे रूप में दिखती हैं. हम सभी ने यह अनुभव किया कि सभी औरतें इस जेल से रिहा तो होना चाहती हैं, लेकिन इसके अंदर रहते हुए पति की मार, सास के ताने और 24 घंटे के थोपे गए घरेलू कामों से आज़ादी की खुशी भी मनाती हैं.

इस जेल से तो वे रिहा हो भी जाती हैं, लेकिन घरेलू जेल उनके स्वागत के लिए तैयार रहता है, विकल्पहीनता के कारण वे इस छोटी घरेलू जेल को खुशी-खुशी चुन लेती हैं. क्या हो अगर उनके पास इन दोनों जेलों के पार जाने का विकल्प हो? निश्चित ही वे इन दोनों को छोड़ देंगी.

सुधा लिखती हैं, जेल में मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों का अधिक होना उनके अपराधी होने को नहीं, बल्कि पुलिस और न्याय व्यवस्था का उनके प्रति पूर्वाग्रह ग्रस्त होने को दर्शाता है. साथ ही इसे भी कि इस तबके के पास न्याय को हासिल करने की आर्थिक क्षमता ही नहीं है.

वे बताती है कि उत्तर-पूर्व की एक लड़की की जमानत जज ने यह एक लाइन लिखकर खारिज कर दी कि ‘वह उत्तर-पूर्व की है.’ यह किसी न्यायधीश के पूर्वाग्रह का उत्कृष्ट उदाहरण है.

हमारे जेल जीवन ने भी हमारे सामने इसी तरह के रहस्योद्घाटन किए. इस रूप में जेल समाज को समझने का सबसे अच्छा जरिया है. जैसे हांडी के एक चावल को छूकर पूरी हांडी के चावल के बारे में निर्णय लिया जा सकता है, वैसे ही जेल को देखकर पूरे समाज के बारे में ठोस राय बनाई जा सकती है. इसलिए भी जेल डायरियों का आना स्वागत योग्य है, इन्हें पढ़कर दुनिया को बदलने का इरादा बनता और मजबूत होता है.

अपनी डायरी में महिला कैदियों के बारे में लिखते हुए सुधा बीच-बीच में अपनी सूक्ष्म, लेकिन महत्वपूर्ण राजनीतिक टिप्पणी करती चलती हैं.

एक जगह वे लिखती हैं, ‘यह विडंबना है कि यहां की औरतों को अपना भोजन और स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त हो जाता है, लेकिन आज़ाद नागरिकों को 70 सालों में ये अधिकार नहीं मिल सका, फिर भी अगर आप किसी बीमार महिला से पूछेंगे तो वो यहां के इलाज की बजाय आज़ादी को चुनेगी.’

जेल के वातावरण के बारे में बात करते हुए वे यहां काम करने वाली कैदी मजदूरों के न्यूनतम वेतन की बात करती हैं, और कहती हैं, उनके पास केवल श्रम है, जिसका शोषण यहां भरपूर किया जाता है, जो भविष्य में और बढ़ सकता है.

वे कहती हैं अमेरिकी जेल आबादी में गरीब काले पुरुष अधिक इसलिए हैं, ताकि कॉरपोरेट को सस्ते श्रमिकों की कमी न होने पाए. किताब की शुरुआत में वे पूंजीवाद की इस शोषणकारी प्रवृत्ति के बारे में भी बात करती हैं. साथ ही इसके विकल्प समाजवाद के बारे में भी बोलती हैं.

सुधा की डायरी से मेरी बस एक मतभिन्नता है. वे लिखती हैं बच्चे यहां सबसे आज़ाद जीव हैं (बिल्लियों के बाद). लेकिन मेरा और बी. अनुराधा का अनुभव अलग है.

हमने ये नोटिस किया कि बच्चों के लिए जेलें बेहद क्रूर जगह हैं, क्योंकि ये बच्चों को उनकी कल्पना के सभी स्रोतों से काट देती हैं. रात में बैरक में बंद हो जाने के नाते वे चांद और तारों को नहीं पहचानते (क्या आप इसकी कल्पना कर सकते थे?).

हम दोनों ने अलग-अलग जेलों में रहते हुए इस बात को शिद्दत से महसूस किया और इस बात के लिए बेहद दुखी भी हुए. बच्चे इंद्रधनुष नहीं जानते, बिल्ली के अलावा कोई जानवर नहीं जानते, कुछ बच्चे तो ‘पापा’ और ‘मर्द’ क्या होते हैं, ये भी नहीं जानते. हमने इस अनुभव को अपनी डायरी में दर्ज किया है. खैर…

सुधा की डायरी में कोरोना काल का विवरण पढ़कर सिहरन होने लगती है. कैदियों के लिए मुलाकात और अदालत का बंद हो जाना क्या होता है, इसे तो महसूस कर सकती हूं, लेकिन यह सब किसी महामारी के कारण आना कितना तनावपूर्ण और यातना से भरा रहा होगा, पढ़कर समझ में आता है.

सुधा खुद कई हफ्तों तक बुखार के साथ-अलग थलग पड़ी रहीं और काफी कमज़ोर हो गई थीं, लेकिन जेल में अपने को ज़िंदा रखना और आशावादी बने रहना भी एक काम होता है. उस पागलपन भरे समय में जेल में होना ही सबसे यातनादाई था.

इस डायरी की खास बात यह भी है कि यह सिर्फ सुधा के जेल जीवन का ब्योरा ही नहीं है, बल्कि इसमें सुधा के शुरुआती जीवन की भी छोटी सी झलक है. बुद्धिजीवी मां -पिता के घर अमेरिका में जन्मी, यूके में बचपन गुजारने वाली सुधा के आईआईटी कानपुर से पढ़ने के बाद एक्टिविस्ट बनने की कहानी भी इस डायरी में दर्ज है.

उनकी बचपन की यादों में नस्लवाद के अलावा एक याद यह भी है कि अपने मां-पिता के अक्सर होने वाले तीखे झगड़े से वे आतंकित हो जाती थीं. ऐसे समय में वे मां के घुटने से लिपट जाती थीं और रोते हुए कहती थीं, ‘वो (पिता) जो भी बोल रहे हैं, आप मान क्यों नहीं लेती?’ बढ़ते झगड़े और सुधा पर इसके प्रभाव के कारण उनकी मां ने पति से अलग रहने का फैसला किया.

छोटी सुधा के इस आतंक को मैं भी महसूस कर सकती हूं, किसी भी बच्चे को ऐसी स्थिति से नहीं गुजरने देना चाहिए, लेकिन इस समाज का ये सच और दुर्भाग्य है कि बहुत सारे बड़ों के दिमाग में बचपन की ऐसी स्मृतियां आजीवन अटकी रहती हैं और उनके व्यवहार को प्रभावित करती रहती है.

भारत वापसी के बाद मां के जेएनयू कार्यकाल को याद करते हुए सुधा कहती हैं, कई बार स्कूल से घर लौटने पर खुद को अकेला पाकर मैं दुखी होती थी, लेकिन इसी समय मैंने समझा कि एक औरत मां के अलावा भी बहुत कुछ हो सकती है.

आईआईटी कानपुर के माहौल के बारे में वे बताती हैं कि हिंदी बोलने वाले और दलित बच्चों (उस वक्त लड़कियों के लिए भी) के लिए वह अभिजात्य कैंपस कितना घुटन भरा था. आज जो इन संस्थानों में लगातार आत्महत्याएं हो रही हैं, उसके पीछे का ये कारण कितना महत्वपूर्ण है, समझा जा सकता है. लेकिन इस माहौल में रहकर भी वे सामाजिक कामों की ओर गईं यह जानना रोचक है.

यहां से निकलने के बाद वे शंकर गुहा नियोगी के साथ काम करने छत्तीसगढ़ चली गईं और वहां एक नई सुधा का जन्म हुआ. यहीं पर एक्टिविज्म के दौरान ही उन्होंने शादी की, बेटी गोद ली और मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए लॉ की पढ़ाई की. वहां सुधा किस हद तक मजदूरों के जीवन में घुल गईं, इसे उनकी डायरी के इस अंश से समझा जा सकता है.

वे लिखती हैं, उनकी बेटी मायशा के आने के बाद मजदूर साथियों ने मिलकर उनके घर पर एक शौचालय बना दिया, क्योंकि नन्हीं मायशा जब खुले में शौच के लिए जाती थी, तो वो वहां घूमते सूअरों को नहीं भगा पाती थी.

वंचित जनता के बीच चुनी हुई वंचना का जीवन जीने वाली सुधा और उनके जैसे लोगों से ये सरकार डरती है, इसीलिए उन्हें जेल भेजती है. जो लोग भी जन्म से मिले अपने ‘लोकतांत्रिक स्पेस’ को छोड़कर वंचितों के लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं और इस तरह देश को पूर्ण लोकतंत्र की ओर बढ़ाते हैं, वो लोग देश का अभिमान होने चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें ‘देशद्रोही’ कहती है और उनके अधिकार में सबसे अधिक कटौती करती है.

यह सरकार एक ‘सिपर’ तक के लिए बूढ़े और बीमार फादर स्टेन स्वामी को महीनों इंतजार करा सकती है, इलाज के अधिकार को छीनकर उन्हें मौत की ओर भी धकेल देती है.

सुधा अपनी जेल डायरी में भी ऐसी ही एक घटना का जिक्र करते हुए लिखती हैं, राजनीतिक अपराध और सामाजिक अपराध की दो बिल्कुल अलग दुनिया है. सामाजिक अपराध पुलिस वालों की न्याय व्यवस्था को, जेल प्रशासन को सहज स्वीकार्य है, वे उन्हें कोई भी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक अपराध सबसे बड़ा अपराध है, जिसके कारण किसी को सारे मानवीय संबंधों और अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है.

इन सब पर सुधा लिखती हैं, लेकिन अपने केस पर कुछ नहीं लिखती, क्योंकि उन्हें इसकी मनाही है, वे अपने ट्रेड यूनियन दोस्तों से मिलने नहीं जा सकती, क्योंकि उन्हें मुंबई से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है. वे जेल से बाहर हैं, लेकिन जैसा कि वे खुद कहती हैं वे निर्वासन में हैं.

उम्मीद है उनका निर्वासन टूटेगा, वे खुलकर लिख बोल सकेंगी, यह मुकदमा ढह जाएगा और इस मुकदमे से जुड़े सभी लोग आज़ाद होंगे. सुधा को 62वें जन्मदिन पर यही शुभकामनाएं हैं.

सुधा की यह जेल डायरी फिलहाल अंग्रेज़ी में है, इसे जल्द ही हिंदी में आना चाहिए. बल्कि दमन और प्रतिरोध के इस सघन दौर में तेजी से बाहर आती जेल डायरियां जल्द से जल्द सभी भाषाओं में आ जानी चाहिए, क्योंकि जेलें लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट है.

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं.)