कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: जैसे अक्सर क्रांति को क्रांति की संतानें ही खा जाती हैं वैसे ही संविधान की संतानें, राजनीतिक दल, लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई सरकारें संविधान को कुतर-काट रहे हैं.

हंस साहित्योत्सव 2023 की इस बार थीम थी: ‘स्वप्न संघर्ष सृजन’. उद्घाटन वक्तव्य मराठी साहित्यकार शरण कुमार लिंबाले ने दिया और इस विषय पर कुछ कहने का सुयोग विश्वनाथ त्रिपाठी और मृदुला गर्ग के साथ हुआ. यह व्यापक मान्यता है कि बिना स्वप्न, बिना संघर्ष सृजन संभव नहीं है यह व्यापक मान्यता इन दिनों है. स्वप्न के लिए किया गया संघर्ष अपने आप सृजनात्मक हो जाता है. मुझे तो यह भी लगता है कि जिसका पहले स्वप्न न देखा गया हो ऐसा यथार्थ संभव ही नहीं है- बिना संघर्ष के स्वप्न यथार्थ नहीं हो पाता.

लेकिन सृजन के लिए बहुत कुछ और भी चाहिए : सत्य, साहस, संवेदना, स्मृति, सौंदर्य, संशय, स्पंदन. शायद साहित्य और साहित्यकार से इतने सारे तत्वों को समेटने-सहजेने की उम्मीद लगाना कुछ ज़्यादती लग सकती है. पर हमारा समय ऐसा है कि उसमें इससे कम की उम्मीद से काम नहीं चल सकता.

यह भी याद रखना ज़रूरी है कि यह सब कुछ संघर्ष-सौंदर्य-स्वप्न-सत्य आदि भाषा में होना है और भाषा के प्रति लापरवाही, इस संदर्भ में, जीवन के प्रति लापरवाही के बराबर होती है.

साहित्य को लेकर कुछ तीखे सवाल भी उठते हैं. क्या हम मध्यवर्गीय स्वप्नों के टुच्चेपन से ऊपर उठकर स्वतंत्रता-समता-न्याय का स्वप्न साहित्य में देख रहे हैं? क्या हम झूठों के भयावह घटाटोप में सच देख पा सकने की ताब रखते हैं? क्या हम झूठों के शोरगुल में साहित्य को सच की आवाज़, चीख़ या विलाप, बना पा रहे हैं? हमारा संघर्ष साहित्य में सफलता के लिए है कि सार्थकता के लिए? क्या हम बढ़ती, दिन-दिन आक्रामक होती जा रही सांप्रदायिक-धर्मांध-बाज़ारू-राजनीतिक शक्तियों के प्रतिरोध, अपने लिखे में, सिर्फ़ बोले में नहीं, दिखा पा रहे हैं?

क्या अल्पसंख्यकों, लिचिंग-बुलडोजिंग-लव जिहाद आदि अनेक क़िस्म की हिंसा से हो रही मानवीय क्षति और मानवीय गरिमा के अपमान के प्रति हम संवेदनशील हैं? क्या अल्पसंख्यकों की यंत्रणा को बहुसंख्यक लेखक व्यक्त कर पा रहे हैं? क्या हमारी संवेदना के भूगोल में मनुष्येतर परिवेश, प्रकृति और पर्यावरण, पशु-पक्षी, वृक्ष-फूल-पौधों, नदियां-जंगल-पर्वत आदि की उपस्थिति घट रही है?

क्या लेखकों को कभी अपने लिखे और किए पर कोई संशय होता है? आखिर सच पर साहित्य का कोई मौरूसी हक़ तो नहीं है. क्या सुनियोजित विस्मृति और उसके चतुर-सक्षम विस्तार के बरक्स आज का साहित्य याद कर रहा है, याद को बचा रहा और याद दिला रहा है.

बहुत पहले अज्ञेय ने हमारे ‘आलोचक राष्ट्र’ बनने की आकांक्षा प्रगट की थी और मुक्तिबोध ने साहित्य से ‘आत्मा का गुप्तचर’ होने की अपेक्षा की थी. क्या हम साहित्य में आलोचक राष्ट्र बन पाए या उस ओर अग्रसर हैं? क्या हमारा साहित्य आत्मा की और उसकी ओर से गुप्तचरी कर पा रहा है? क्या आज की भयावह सचाई, हिंसक समय को चरितार्थ करने के लिए हम बीहड़ शिल्प और लगभग अराजक सौंदर्य रच पा रहे हैं? क्या आज के साहित्य में जीवन का स्पंदन सुनाई-दिखाई देता है?

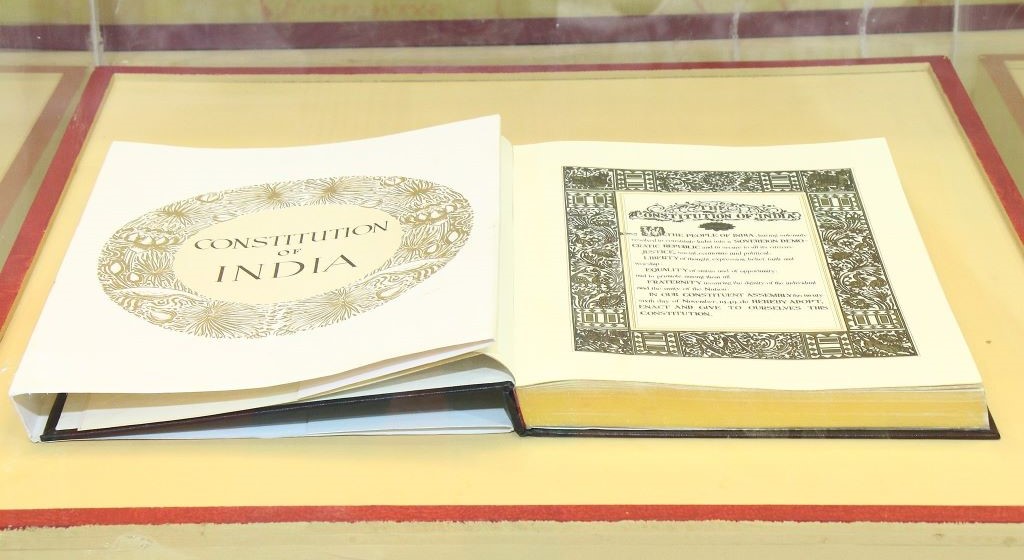

संविधान: संकट और चुनौतियां

भारतीय संविधान संसार के सबसे विस्तृत और सुलिखित संविधानों में गिना जाता है. उस पर इस समय जो संकट है उस पर विचार करने के लिए समाजवादी समागम ने एक वैचारिक शाम आयोजित की जिसमें असंगठित श्रमिकों की अध्येता आकृति भाटिया, वकील कबीर श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ता और फिल्म निर्देशक नितिन वैद्य, पत्रकार रवीश कुमार और मैंने भाग लिया.

जो वक्तव्य हुए उनसे प्रगट हुआ कि वर्तमान निज़ाम के श्रम संबंधी जो क़ानून बनाए या संशोधित किए हैं वे अब ‘लेबर लॉज़’ नहीं ‘कैपिटल लॉज़’ हो गए हैं क्योंकि वे मालिकों के पक्ष में हैं. पहले पांच वर्षों में ज़्यादातर क़ानून वित्त विषयक थे. बाद की अवधि में जो क़ानून बने वे नागरिकता, खेती आदि को लेकर थे जिनका बहुत विरोध हुआ, खेती वाले क़ानून वापस लिए गए. सूचना अधिकार क़ानून आदि जो उदार क़ानून थे उन्हें सीमित और सख़्त किया गया.

यह बताया गया कि फिल्म उद्योग में भय का माहौल है और वह अपने आरंभिक उदार मूल्यबोध से विरत हो गया है क्योंकि सच दिखाने वाली फिल्में राज्य सरकारों, ज़रा से विरोध के बाद, अपने यहां प्रतिबंधित कर रही हैं. गोदी पत्रकारिता को पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह सत्ता से नहीं विपक्ष से सवाल पूछ रही है, सत्ता की स्तुति और बचाव में लगी है और उसने दर्शकों-पाठकों को लाचार और मूक बना दिया है.

जैसे कि कोई भी अन्य संविधान, हमारा संविधान भी अपर्याप्त है और हमने उसे पिछले 70 से अधिक वर्षों में कई बार संशोधित किया है. पर फिर भी वह जितना व्यवस्था का उपकरण है उतना ही हमारे सामाजिक सपनों की संहिता भी: वह हमारे सामूहिक अंतःकरण का घर भी है. वह अपने को राज, समाज और लोक व्यवहार में ही सत्यापित कर पाता है.

राजव्यवहार और लोकव्यवहार को संवैधानिक मर्यादाओं में रखने की ज़िम्मेदारी जिन संस्थाओं की रही है वे इस समय शिथिल-अशक्त, आलसी और उदासीन, सत्ता से आक्रांत, संविधान और लोक दोनों से विमुख हो चुकी हैं. जैसे अक्सर क्रांति को क्रांति की संतानें ही खा जाती हैं वैसे ही संविधान की संतानें, राजनीतिक दल, लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई सरकारें संविधान को कुतर-काट रही हैं. उसका ढांचा तो औपचारिक रूप से बरक़रार है, पर उसकी आत्मा का हनन हर रोज़ हो रहा है.

संविधान की आत्मा और हवाई मामला नहीं है, वह कम से कम चार बुनियादी मूल्यों स्वतंत्रता-समता-न्याय और भाईचारे से गढ़ी गई है. ये सभी मूल्य अपने मूल में आध्यात्मिक हैं और भारतीय परंपरा, तत्वचिंतन, स्वतंत्रता-संग्राम, आधुनिकता आदि से उपजे और हमारा उजला उत्तराधिकार हैं. उनके परिसर में व्यक्ति, समाज और राज्य सभी के अधिकार और मर्यादाएं स्पष्ट की गई हैं. व्यक्ति की निजता और गरिमा, समाज की ज़िम्मेदारी, राज्य की जवाबदेही वहीं से निकलती हैं. हमारा संविधान हर स्तर पर, भाषा-धर्म-सांस्कृतिक अभिव्यक्ति आदि में बहुलता का स्वीकार और उनका सत्यापन करता है.

इस संविधान को जो ख़तरे मुझे नज़र आते है. उनकी एक छोटी-सी अपूर्ण सूची कुछ यों होगी- आज का राज्य और राजनीति संविधान के लिए अपने आचरण से ख़तरा है, अपनी मानसिकता से भी. आपातकाल से लेकर आज तक उस पर तरह-तरह से कुठारघात होते रहे हैं और उसकी देश पर वे खरोचें हैं. बिना किसी बहस के बड़े क़ानून पास करना और कई ज्वलंत मसलों पर विचार बरसों स्थगित कर संसद, विधानसभाएं और न्यायालय आदि का व्यवहार उस पर आघात हैं. अनेक संस्थाएं जैसे चुनाव आयोग, कई राष्ट्रीय आयोग, पुलिस ओर उनके अनेक संस्करण आदि असंवैधानिक व्यवहार करने से नहीं चूकते.

संवैधानिक मूल्यों को हमारे धर्मों के कभी स्वीकार नहीं किया और उनके अनेक नेता असंवैधानिक आचरण पूरी हेकड़ी से करते हैं. जो पूंजी-तंत्र बन गया है, उसके लिए संविधान एक छोटी-सी बाधा है जिसे वह सत्ता की मदद से दूर करता रहता है. गोदी मीडिया अपने भक्ति-स्तुति काल में सच्चे प्रश्नांकन और संवाद से बचकर संविधान को लोगों के ध्यान के हाशिये पर डालता रहता है.

हालांकि, उसे मिली स्वतंत्रता और कई अवसर संविधान के कारण संभव हुए हैं, हमारा मध्यवर्ग उसकी रक्षा के लिए सक्रिय होना तो दूर उसे कुतरने की हर कोशिश में मुदित मन शामिल है. बौद्धिक-अकादमिक और शैक्षणिक समाज इतना डरा हुआ या कि संकीर्णमन और सुरक्षाकामी हो चुका है कि वह अपनी शैक्षणिक व्यवस्था पर हो रहे हमलों तक का प्रतिरोध नहीं करता.

आम तौर पर हम नागरिक भी संविधान और उसकी ज़रूरत, उसके संकटों से परिचित नहीं हैं जबकि हमारी नागरिकता संविधान से ही निकली है. राजनीतिक विपक्ष भी इन संकट को लेकर सजग नहीं लगता. बहुसंख्यकता का इस्तेमाल कर क़ानूनों को अनुदार, सख़्त और जकड़बंद बनाया जा रहा है. असहमति, विवाद, प्रतिरोध और विरोध को लोकतंत्र में द्रोह और दंडनीय बनाया जा रहा है जबकि ये हमारी परंपरा, संविधान और लोकतंत्र के मूल में हैं.

ज़रूरत इस बात की है कि हम समझें कि संविधान स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा हमारी ज़िम्मेदारी है. एक व्यापक अभियान, जनचेतना अभियान चलना चाहिए . हमें उसके लिए गांधी जी के कुछ अहिंसक अभिप्रायों का पुनराविष्कार करना चाहिए: सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा. यह एक नागरिक पहल होनी चाहिए: संविधान के केंद्र में, उसका प्राथमिक लक्ष्य नागरिक हैं और वही उसे फैला, बढ़ा और बचा सकते हैं. यह उनका मौलिक अधिकार और कर्तव्य दोनों ही हैं.

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)