जन्मदिवस विशेष: साहित्य में स्त्री की उपस्थिति एक विचारणीय बात है. जिस प्रकार से कला-संस्कृति-समाज सब पुरुषों द्वारा परिभाषित और व्याख्यायित रहे हैं, ऐसे में स्त्री और उसकी भूमिका को भी प्राय: पुरुषों ने परिभाषित किया है. इसीलिए जब स्त्री और उसके इर्द-गिर्द निर्मित संसार को एक स्त्री अभिव्यक्त करती है तो एक अलग दृष्टि-एक अलग पाठ की निर्मिति होती है.

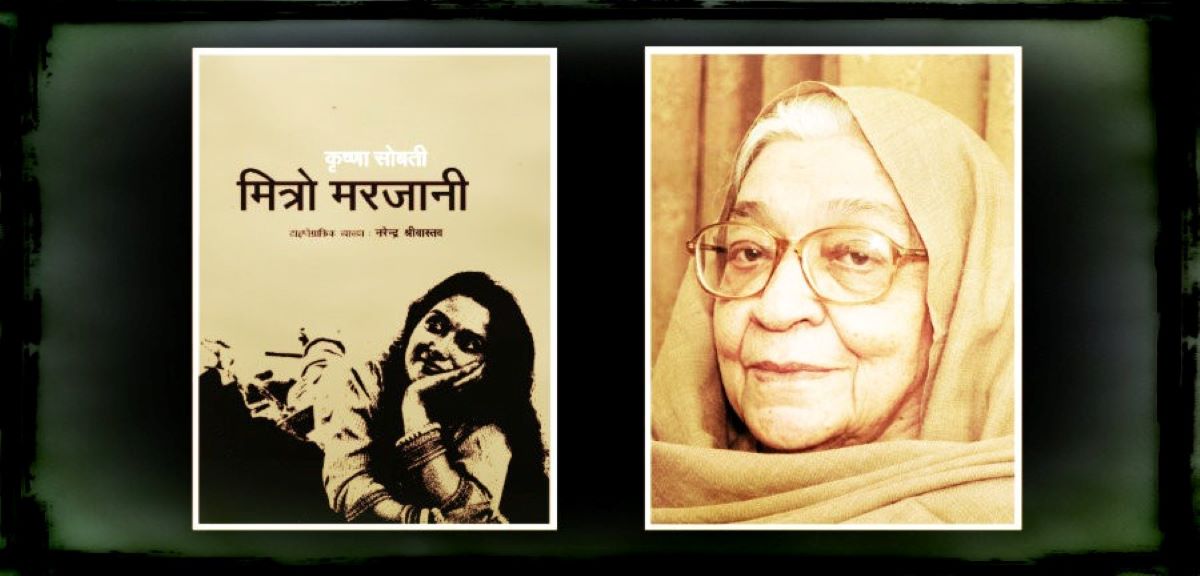

कृष्णा सोबती (18 फरवरी 1925 – 25 जनवरी 2019) हिंदी साहित्य का वह नाम हैं, जिन्हें उनकी रचनाओं से पाया भी जा सकता है और साथ ही उनकी ज़िंदगी से भी बड़ी शख्सियत को महज़ शब्दों में ही, पाया भी नहीं जा सकता. उनके जन्म की 99वीं वर्षगांठ के अवसर पर हिंदी साहित्य को दिए गए उनके अवदान पर एक नज़र एक प्रतिबद्ध रचनाकार के जीवन और सृजन को श्रद्धांजलि देने का प्रयास है.

साहित्य में स्त्री की उपस्थिति, चाहे वह पात्र के रूप में हो या कथाकार के रूप में, एक विचारणीय बात है. जिस प्रकार से कला-संस्कृति-समाज-इतिहास-राष्ट्र-नीति-धर्म यह सब पुरुषों द्वारा परिभाषित और व्याख्यायित रहे हैं, ऐसे में स्त्री और उसकी भूमिका को भी प्राय: (हमेशा?) पुरुषों ने परिभाषित किया है. इसीलिए जब स्त्री और उसके इर्द-गिर्द निर्मित संसार को एक स्त्री अभिव्यक्त करती है तो एक अलग दृष्टि-एक अलग पाठ की निर्मिति होती है.

फ़र्क़ केवल नज़रिये का नहीं, बल्कि उसके पीछे सांस लेती आ रही एक भरी-पूरी सभ्यता का है. साहित्य के सृजनात्मक मंच पर 1950 के बाद उभर कर आने वाली सोबती, वस्तुत: साहित्य में स्त्री की इस सभ्यता को स्वर देने का काम करती हैं. पर उनके लेखन को साहित्य में स्त्रियों की उपस्थिति दर्ज करवाने मात्र के लिए नहीं, बल्कि स्वयं साहित्य की गुणवत्ता को भी समृद्ध करने के मद्देनज़र देखा जाना चाहिए.

यह गुणवत्ता कथ्य और उस कथ्य को कहने की शैली में है. विचारधाराओं के घटाटोप या किसी ख़ास क़िस्म के चश्मे के बग़ैर सोबती का सृजन-संसार न केवल अपने स्वर की नवीनता के लिए बल्कि, विविधताओं का समावेश करने के लिए भी आकर्षित करता है.

94 वर्ष के लंबे जीवन के अनुभवों को अपने साहित्य के माध्यम से संवेदनाओं के गहरे गह्वर में उतार कर जिस प्रकार उन्होंने बांधा है, वह लेखक से ज़्यादा एक जीवंत और संवेदनशील मनुष्य होने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है. यह जीवंतता न केवल उनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता बनी बल्कि अपने समय और समाज का एक सतर्क नागरिक होने के तौर पर भी सदैव दिखती रही.

जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में उस आवेग की आंच बदस्तूर जारी थी. कृष्णा सोबती के होने मात्र में युगों की आहटें सुनाई पड़ती हैं. इतनी सारी धाराएं विभिन्न दिशाओं से आकर उनके व्यक्तित्व में मिलती हैं कि वह एक साथ कई युगों की सदेह उपस्थिति लगती हैं.

उन्होंने अविभाजित हिंदुस्तान की मिली-जुली समुदायिकता को भी देखा था और फिर विभाजन से लहूलुहान हुए राष्ट्र की आत्मा को भी चीत्कार करते सुना था. पंजाब की उर्वर धरती जहां सब धर्मों के बाशिंदों के लिए ईश्वर के नाम पर बस एक ‘रब्ब’ था, उसे जब ज़मीन के टुकड़ों में तब्दील कर राजनीतिक फैसले के अधीन बांटा गया तब उस सांस्कृतिक-सामुदायिक क्षतिबोध को जिस पीढ़ी ने अपने मानस पर, अपनी देह पर जिया, सोबती उसकी भी प्रतिनिधि बनीं.

नए राष्ट्र-राज्य की उत्तर-औपनिवेशिक यात्रा की सफलता और असफलता का प्रत्यक्षदर्शी उनका जीवन, समाज-राजनीति-संस्कृति-इन सब के परिवर्तनों का साक्षी था. पर इस पूरे संक्रमण में लेखकीय व्यक्तित्व ने कितना कुछ छोड़ा और कितना कुछ अपने साथ अंतर्मन की विविध परतों में संजोए हुए लाया, वह सब उनकी रचनात्मकता में रिसता रहा.

अपनी पहली कहानी ‘सिक्का बदल गया’ जो उन्होंने विभाजन को आधार बनाकर लिखी थी और उनकी अंतिम कृति ‘गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक’, जहां उन्होंने विभाजन के बाद एक शरणार्थी के रूप में अपने अनुभव और संघर्षों को अभिव्यक्त किया है, इस बात को दर्शाता है कि विभाजन ने उनकी संवेदनात्मकता को कितने गहरे स्तर पर प्रभावित किया था.

पर सोबती सिर्फ स्मृतियों के अवशेष की, सांस्कृतिक सामूहिकता के क्षतिबोध की ही लेखक नहीं थीं. बल्कि, उन्होंने इससे परे जाकर अपनी लेखनी में इस संभावना को प्रकट किया कि साहित्य में जो छूट गए हैं या जो अकथनीय रह गया है, उसे लाया जाए.

और इस क्रम में उनकी दृष्टि स्वाभाविक और ऐतिहासिक कारणों से सबसे पहले स्त्री पर जाती है. स्त्री के जीवन और उसके अंतर्मन में बसने वाले संसार को या पितृसत्तात्मक समाज से उसके रोज़मर्रा के संघर्ष को जिस यथास्थितिवादी तरीके से अब तक लिखा जा रहा था, सोबती उस पूरे पाठ को बदल कर लिखने का साहस करती हैं.

और यह सब एक ऐसे समय में जब स्त्रीवादी आंदोलनों या नारीवादी विमर्शों की भारतीय संदर्भों में कोई बात भी नहीं थी.

ऐसे में स्त्री को अभिव्यक्त करने का जो स्वीकृत और निर्धारित नरेटिव साहित्य में अब तक था, सोबती ने उसे बदलने का ऐतिहासिक काम किया. इसीलिए भी उनके रचना संसार की विविधता हमें हैरान करती है.

हैरानी इसीलिए नहीं होती कि उन्होंने वह सब भी लिख दिया है, जिसकी भनक लगने तक की इजाज़त हमें हमारे पितृसत्तात्मक समाज में नहीं होती. अचंभा इस तथ्य पर होता है कि 1960 के दशक में स्त्री की निजी इच्छाओं, कामनाओं और यौनिकता जैसी बारीक अनुभूतियों पर और मन के भीतर बसे संसार को अभिव्यक्त कर पाना आसान तो न रहा होगा.

जब कवि मुक्तिबोध कहते हैं कि अभिव्यक्ति के तमाम ख़तरे उठाने पड़ेंगे, तब हमें समझ नहीं आता कि अभिव्यक्ति के ख़तरे सिर्फ़ सामाजिक-राजनीतिक नहीं होते बल्कि सामाजिक-लैंगिक भी होते हैं.

एक संकीर्ण-परंपरावादी समाज में लीक से अलग हटकर स्वयं जीना और अपने जीने की शक्ल पर ही अपने लेखन में भी ईमानदारी बरतना, है तो सामाजिक ख़तरा ही. पर इन ख़तरों की परवाह न तो स्वयं सोबती करती हैं और न ही उनके किरदार.

पर एक बात जो निस्संदेह प्रभावित करती है वह यह कि लेखक के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके पात्रों की ज़िंदगियों में उभरने वाला संघर्ष दोनों ही समाज के भीतर रहकर किया गया संघर्ष है. वह समाज और अपने परिवेश से मुंह मोड़कर किया जाने वाला संघर्ष नहीं है.

अज्ञेय जब व्यक्ति स्वातंत्र्य पर बात करते थे तो प्राय: इस बात की वकालत करते रहे कि व्यक्ति समाज से स्वतंत्र नहीं, बल्कि समाज में स्वतंत्र होना चाहिए. सोबती का स्वयं का जीवन और उनकी रचनाओं में वर्णित स्त्रियों का जीवन भी इसी सिद्धांत की तर्ज पर है. इसीलिए भी वह अपने समकालीनों में ही नहीं, बल्कि आगे आने वाली रचनाकारों की पूरी पीढ़ी में भी अलग नज़र आती हैं.

समकालीनों जैसे कि मन्नू भंडारी, उषा प्रियम्वदा इन सब में भी स्त्रियों के संसार को चित्रित किया है, पर वह चित्रण हमें असहज नहीं करता. हमें अपने पूर्वाग्रहों के प्रति झिंझोड़ता नहीं है.

हम जिन चश्मों से, जिन नज़रियों से अपने आस-पास के परिवेश को देखने के लिए अभ्यस्त होते हैं, सोबती पहले-पहल हमें उस कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकालती हैं और इस बात के पुष्टीकरण के लिए उनकी अभूतपूर्व रचनाकृति ‘मित्रो मरजानी’ (1966) की सुमित्रावंती उर्फ मित्रो ही काफी है.

हालांकि उनके उपन्यासों में आई हर स्त्री पात्र चाहे वह ‘सूरजमुखी अंधेरे के’ की रत्तिका हो, ‘ए लड़की’ की लड़की या ‘समय सरगम’ की उन्मुक्त सूत्रधार अरण्या – यह सब हमें अपनी सामाजिकता के आवरण के भीतर अपनी असाधारणता से विस्मित करती हैं.

पर यहां बात मित्रो की. मित्रो मरजानी की अभूतपूर्व सफलता हिंदी साहित्य के लिए ऐतिहासिक है. इस छोटे से उपन्यास के सैकड़ों मंचन और कई-कई संस्करण इसकी लोकप्रियता का प्रमाण हैं. यह रचना समाज को समझने के हमारे नज़रिये को चुनौती देती है.

समाज के भीतर रहकर किए गए संघर्ष की विशद दृष्टि ही संभवत: सोबती की प्रेरणा रही होगी इस उपन्यास की रचना के प्रति. कारण कि एक नितांत ग्रामीण मध्यवर्गीय संयुक्त परिवार में एक स्त्री अपनी निर्धारित भूमिका को धता बताती हुई अपनी मानव सुलभ इच्छाओं को अगर प्राथमिकता देती है तो कहीं भी वह विध्वंसक की भूमिका में नहीं नज़र आती.

मित्रो परिवार से कटकर अपनी दमित इच्छाओं को, अपने नारीत्व को सफल नहीं बनाना चाहती, बल्कि वह उसे अपना अधिकार समझकर उसी परिवार से अपने पुरुष पति से इस बात की मांग करती है.

भले ही इस संघर्ष के लिए पति सरदारी लाल उसे पीटता है, उस पर दुश्चरित्र होने के इल्ज़ाम लगाता है, घर के सभी सदस्यों की तीखी निगाहों और व्यंग्यों को सहना पड़ता है, पर मित्रो अपनी आवाज़ नहीं दबाती. वह अपनी दैहिक ज़रूरतों के प्रति इतनी ईमानदार है कि उसे अपनी कोई मांग, अपना कोई रवैया अस्वाभाविक और नाजायज़ नहीं लगता.

इस कृति के कई पाठ आलोचकों ने किए हैं और स्वयं सोबती ने इस उपन्यास की केंद्रीय पात्र मित्रो को अपनी कल्पना से नहीं, बल्कि उन स्त्रियों की आवाज़ों के आधार पर गढ़ा था, जिसे उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान सुना था.

प्राय: सबने एक स्वर में मित्रो को स्त्री की एक ऐसी अप्रतिम छवि के रूप में स्वीकार किया है, जो अपने अस्तित्व के प्रति सचेत है और यह सचेतनता अभूतपूर्व है. पर मित्रो के चरित्र में जो असाधारणता है, वह सिर्फ़ उसकी दैहिक कामनाओं के स्वीकार से नहीं उपजी है. बल्कि जिस संदर्भ से वह आती है और इसके कारण जो संश्लिष्टता उसके व्यक्तित्व में उभरती है वह अनोखी बात है.

सोबती हमें पहले ही बता देती हैं कि कैसे मित्रो, कभी मशहूर रह चुकी वेश्या बालो की बेटी है और गुरदास के परिवार में उसका ब्याह बिना विशेष छान-बीन के हुआ था, जिसका अफ़सोस उन मौकों पर जताया जाता जब मित्रो को लीक से हटकर चलते देखा जाता.

ऐसा नहीं था कि मित्रो को अपनी मां के इतिहास से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता था. जेठानी सुहागवंती को वह कहती ही तो है ‘सात नदियों की तारु, तवे-सी काली मेरी मां, और मैं गोरी चिट्ठी उसकी कोख पड़ी. कहती है, इलाके के बड़भागी तहसीलदार की मुहांदरा है मित्रो. अब तुम्हीं बताओ, जिठानी तुम जैसा सत-बल कहां से पाऊं-लाऊं?’ पर यह क्षोभ बस यहीं तक है.

मित्रो अपनी पहचान को लेकर कहीं भी कुंठाग्रस्त नहीं है. इसके विपरीत, जब परिवार पर आर्थिक विपत्ति आती है तो पति सरदारी लाल को रुपयों के गट्ठर पकड़ाती मित्रो उसके शक का समाधान गर्व से करती है, ‘अम्मा के भोले भुलक्कड़, भूल गए? आपकी धन्नो सास की मैं इकलौती बिटिया हूं!’ बालो के साथ इस प्रकार मित्रो के सम्बद्ध की संश्लिष्टता एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी खुलती है.

मां बालो उस अर्थ में एक पारंपरिक मां नहीं है, जिसे अपनी जन्मी बेटी के रूप और जवानी की स्वच्छंदता को देख प्रसन्नता हो. उल्टा, वह अपने बीत चुके यौवन के वैभव को और अधिक तीव्रता से याद करने लगती है और कहीं-न-कहीं स्वयं अपनी बेटी के पहलू में खड़े रोबीले दामाद को देखकर जल उठती है. यह प्रतिक्रिया अद्भुत है.

सोबती ने इस छोटे से उपन्यास में मानवीय संवेदनाओं के इतने संश्लिष्ट चित्र गूंथे हैं कि न्यूनतम अभिव्यक्ति में भी मानव जीवन की विचित्रताओं का आख्यान लिखा जा सका है.

मित्रो अपनी दैहिक इच्छाओं की प्यास बुझाने के लिए बालो के पास जाती है और मां उसके लिए प्रबंध भी कर देती है उस पुरुष का, जो कभी उसके रूप का पुजारी हुआ करता था. पर यहीं पर हमें सोबती स्त्री के अतरंग की एक और झांकी दिखलाती हैं.

मित्रो जब अपनी मां के रिक्त जीवन को, उसकी कोठी के भांय-भांय करते सन्नाटे को देखती है तो उसे वितृष्णा हो जाती है. पारिवारिक सुरक्षा और आश्रय का आश्वासन उसे वापस अपने किनारों पर ले आता है. यहीं पर हम यह कह सकते हैं कि कैसे मित्रो किसी भी जगह परिवार की संरचना को चुनौती नहीं देती – पर वह परिवार के अवधारणा में स्त्री की निजता को, उसके स्पेस को जोड़ना चाहती है.

वह पुरुष की दासी बनना भी स्वीकार कर सकती है, बशर्ते कि वह उसकी इच्छाओं और उसके भी होने को स्वीकार कर सके. इसलिए मित्रो की अपने पति से न मिलने वाली दैहिक तृप्ति कैसे एक निजी समस्या न होकर एक परिवार की समस्या हो सकती है, यह उपन्यास प्रगतिशीलता के उस स्तर पर जाकर छान-बीन करता है.

इसलिए सोबती कहीं भी एक अनुचित मांग उठाती नहीं नज़र आतीं. वह विध्वंसक न होकर एक सकारात्मक हस्तक्षेप चाहती हैं और यह दिखलाता है कि उन्हें एक सामान्य निम्न-मध्यवर्गीय भारतीय पारिवारिक वास्तविकताओं का कितनी गहराई से पता था.

वहां स्त्री, जो प्राय: आर्थिक रूप से परनिर्भर होती है, वह पारिवारिक संरचना में दोयम दर्जे पर बने रहने की नियति को अनायास ही स्वीकार कर लेती है. पर उसके भीतर की जीवंत स्त्री अगर सर उठाती है तो यह परिवार-समाज के स्वीकृत मानदंडों को खटकता है.

इसी उपन्यास में मित्रो की सास धनवंती, जेठानी सुहागवंती या ननद जनको प्राय: वह स्त्रियां हैं, जो पितृसत्ता द्वारा निर्मित मूल्यों को बिना किसी प्रश्न के पीढ़ी-दर-पीढ़ी क़ायम रखने में जुटी दिखती हैं. प्रश्न उठाने और ख़ुद को अभिव्यक्त करने का पूरा ज़िम्मा मित्रो उठाती है और उसके मूल्य भी चुकाती है.

पर सोबती की लेखकीय संवेदना उसे ही सबसे अधिक प्राप्त हुई है, क्योंकि अपने तमाम बेलागपन और बेबाकपन के बावजूद भी वह सहृदय है. उसे देवरानी फूलावंती की धूर्तता और जेठानी सुहाग की नेकनीयती में फ़र्क़ करना आता है. और कई अवसरों पर वह अपने दबंग और साहसी स्वभाव के कारण उनके समर्थन और रक्षा में भी खड़ी दिखती है, जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते.

पर इन सबके बावजूद वह परिवार में हर किसी के लिए कौतूहल और परेशानी का सबब बनी रहती है. पर यही मित्रो की विशिष्टता रह जाती है. वह स्थितियों की निष्क्रिय मूकदर्शक बनने के बदले परिवार व्यवस्था में एक संभावना चाहती है, जहां स्त्री की कामनाओं, उसकी दैहिक इच्छाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, प्रेम और सम्मान के उसके अधिकार की सहज स्वीकृति हो.

एक ऐसी संभावना जो केवल पुरुषों की वास्तविकता है. अपनी इस सर्जना के लिए स्वयं सोबती ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था, ‘किसी भी घर गृहस्थी के आंगन से कहीं भी मित्रो की आदिम महक सूंघी जा सकती है. पर गुरदास के परिवार की मंझली बहु ही लाड़ से मित्रो मरजानी कहलाने का अधिकार अर्जित कर सकी- लेखकीय चमत्कार से नहीं, बल्कि अपनी संज्ञा से, अपने अधिकार से.

मित्रो अपने बूते पर ज़िंदगी को घूरती है, मसखरी करती है, लड़ती है, टक्कर लेती है और सीनाजोरी भी करती है… एक फुंकारती घड़ी में अपनी मां की संज्ञा को अलगनी पर टंगते देखकर कपड़ों और काया में फ़र्क़ करती है और स्वयं ही अपने फरफराते कपड़ों को सहेज-समेट परले सिरे से अपने साथ आ लगती है- अपने को ढूंढ लेती है.

बहरहाल, यह रचना अपने समय से कहीं आगे की रचना थी और निश्चित रूप से लेखक के लिए भी इसे लिखना सरल नहीं था. मित्रो का विद्रोह अमूर्त वैचारिकता नहीं है, वास्तविक लड़ाई है और एक ऐसी स्त्री जो परिवार पर आश्रित है, उसके लिए यह लड़ाई आसान नहीं है. किसी भी युग में.

सोबती आदिम मानवीय इच्छाओं को सिर्फ़ मानसिक धरातल पर रखकर न देखने की बजाय उसे एक दैनंदिन वास्तविकता के रूप में स्थापित करने का पक्ष रखती हैं. और यह किसी भी तरीके से एक सहज विषय नहीं था.

कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य में केवल इस एक बात के लिए भी सदैव याद किया जाएगा. लगभग उसी प्रकार जैसा कि गीतांजली श्री कहती हैं, ‘बिना किसी मिसाल के सोबती का लेखन जिन परंपराओं से उभर रहा था, उनकी पहचान करना आसान नहीं था. ऐसा लगता है मानो उन्हीं से शुरू होती हुई कोई परंपरा ख़ुद किसी नई और अनूठी परंपरा को गति दे रहा हो.’

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं.)