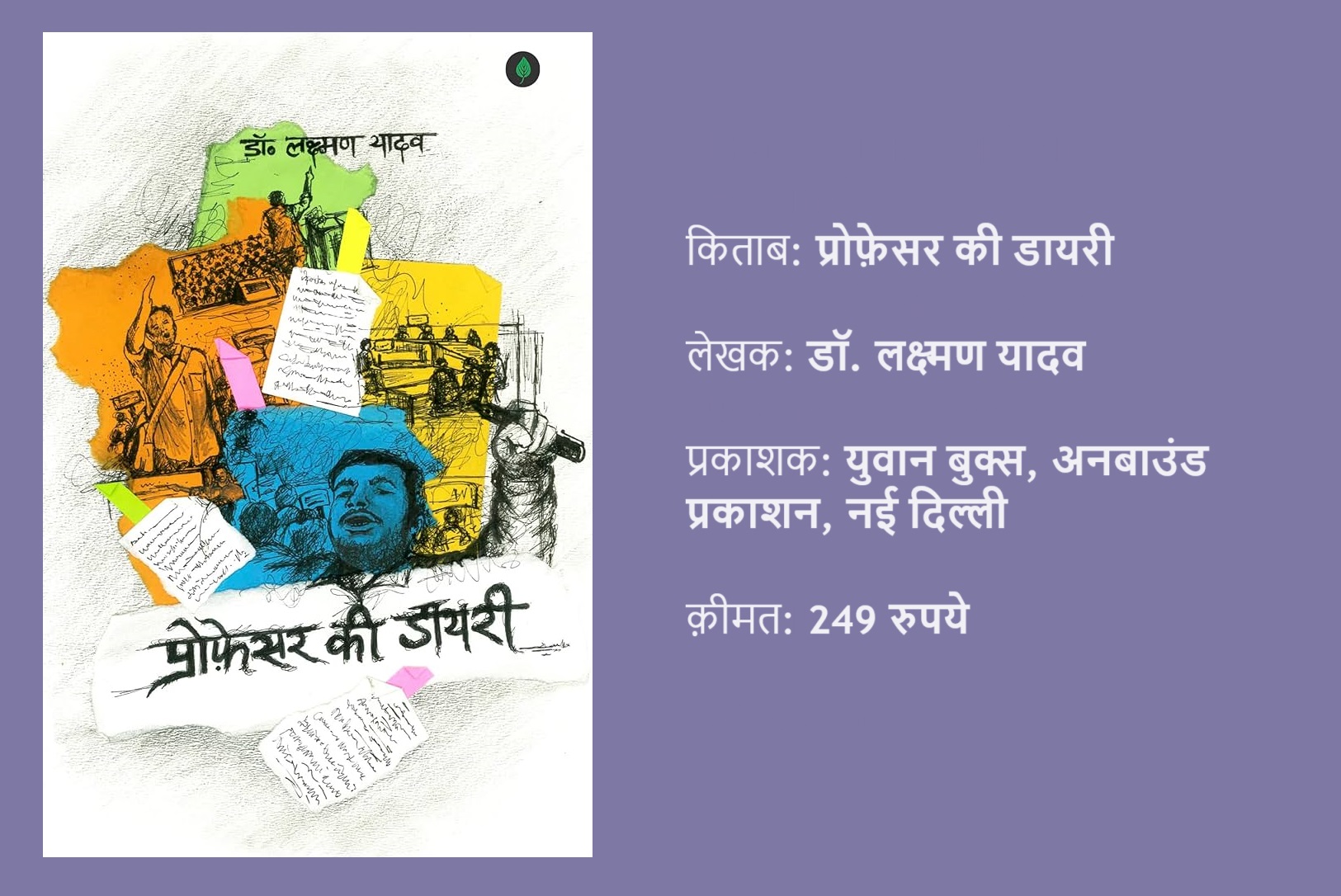

पुस्तक समीक्षा: दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में 14 सालों से एडहॉक कोटे से पढ़ा रहे और अब बेदख़ल कर दिए गए डॉ. लक्ष्मण यादव की हाल ही में प्रकाशित किताब ‘प्रोफ़ेसर की डायरी’ एडहॉक व्यवस्था की क्रूरता का पर्दाफ़ाश करती है. इन व्यवस्था ने ऐसा वर्ग विभाजन पैदा किया है, जहां संभावनाशील और मेहनतकश प्रोफ़ेसरों को शोषण की चक्की में झोंक दिया जाता है.

दिल्ली अंग्रेज़ी राज के समय से ही शिक्षा का केंद्र रही है. दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध सैकड़ों कॉलेज हज़ारों विद्यार्थियों के अरमानों की शरणस्थली होते हैं. शिक्षा जगत में इस विश्वविद्यालय का वही स्थान है, जो देश की राजधानी के बतौर नई दिल्ली का है.

इस केंद्रीयता की एक वजह यह है कि संख्या बल के मामले में अगुवाई के अतिरिक्त जो बात दिल्ली विश्वविद्यालय को देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से अलहदा करती है, वो ये होती है कि शैक्षिक नवाचार के मामले में यह नेतृत्वकारी भूमिका में होता है.

हालांकि, इसका एक बड़ा स्याह पक्ष यहां की एडहॉक व्यवस्था है, जिसने एक ऐसा वर्ग विभाजन पैदा किया है, जहां युवा, संभावनाशील और मेहनतकश प्रोफ़ेसरों को शोषण की अंतहीन चक्की में झोंक दिया जाता है.

अगर ये युवा महत्वाकांक्षी और राजनीतिक तौर पर सचेत और आलोचनात्मक विवेक भी रखते हैं, उन पर इस घृणित व्यवस्था की सर्वाधिक मार पड़ती है.

दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पिछले 14 सालों से एडहॉक कोटे से पढ़ा रहे और अब बेदख़ल कर दिए गए डॉ. लक्ष्मण यादव की हाल ही में प्रकाशित किताब ‘प्रोफ़ेसर की डायरी’ एडहॉक व्यवस्था की क्रूरता का पर्दाफ़ाश करती है. साथ ही यह एक सजग प्रोफ़ेसर के इवोल्यूशन की प्रक्रिया का दस्तावेज़ीकरण करती है.

यह डायरी एक साहसी प्रोफ़ेसर के आंतरिक संघर्षों की झलक भी दिखाती है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वंचित समुदायों से आए नौजवान रोज़ाना किस तरह की चुनौतियों से रूबरू होते हैं, लेकिन अपनी गरिमा और ईमानदारी की हिफ़ाज़त से एक नई संभावना की उर्वरक ज़मीन तैयार करते हैं.

आज़मगढ़ के एक किसान परिवार से निकलकर पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी करते हुए लक्ष्मण की यात्रा में अकादमिक जगत के उन तिकड़मों की नब्ज़ को चिह्नित किया गया है, जो इस ज्ञान की कथित आदर्शीकृत दुनिया की सतह के नीचे रिसती है.

इसमें जाति, जेंडर और क्षेत्र की बिना पर किए जाने वाले ऐसे भेदभाव हैं, जिन्हें भारतीय समाज की मुख्यधारा में बेपनाह स्वीकार्यता हासिल हैं. डॉ. लक्ष्मण शिद्दत से यह दर्ज करते हैं कि सदियों से वंचित समुदाय जब पढ़ लिखकर यथास्थिति को चुनौती देते हैं तो वर्चस्वशाली तबक़े कैसे प्रतिक्रियावाद के सहारे हाशिये के समाज से आए युवाओं के सपनों को दफ़न करने में जुट जाते हैं.

डायरी में मूल नामों और पहचानों को बदल दिया गया है, लेकिन यहां दर्ज लोगों/चरित्रों की शिनाख़्त आसानी से की जा सकती है. सबसे बड़ी बात, ऐसी प्रवृतियों के लोग उच्च शिक्षा के कमोबेश हरेक परिसर में पाए जाते हैं. पिछले 20-30 सालों में उच्च शिक्षा, उत्कृष्ट शोध कार्य और आलोचनात्मक ज्ञान परंपरा की धार को कुंद करने का जो सिलसिला चला है, उसके सबसे ज़्यादा शिकार वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थी हैं.

यह अनायास नहीं है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के मेधावी शोध छात्र रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली ताक़तें अभी भी तख़्तनशीं हैं. डॉ. लक्ष्मण की जीवन यात्रा में भी रोहित की शहादत से पैदा हुई व्याकुलता है.

इस बेचैनी और आक्रोश के कारण उन जैसे अनगिनत लोगों को गांव-देहात और क़स्बों से आए मेहनतकश तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रति न सिर्फ़ संवेदनशील बनाया, बल्कि उन्हें एक बेहतर समावेशी दुनिया बनाने के संघर्ष के लिए भी प्रेरित किया.

डॉ. लक्ष्मण बताते हैं कि एडहॉक की समस्या सिर्फ़ बेरोज़गारों के शोषण पर ही नहीं टिकी हुई है, बल्कि इसके और व्यापक फलक हैं. यही वजह है कि देश के शैक्षणिक संस्थानों में निर्णायक पदों पर दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों के व्यक्ति लगभग नगण्य हैं. चाहे वह प्रोफ़ेसर हों या कुलपति.

दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ (डूटा) ने परिसर के लोकतांत्रीकरण के लिए लंबा संघर्ष किया है, लेकिन अभी भी लड़ाई बाक़ी है. अब धड़ल्ले से राजनीतिक रसूख़ के आधार पर शिक्षकों से लेकर कुलपति तक की नियुक्तियां की जा रही हैं.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा के व्यापारीकरण पर ज़ोर है. जिस शिक्षा को कभी राष्ट्र निर्माण की परियोजना का एक अहम हिस्सा माना गया था, उसे अब मुनाफ़े की वस्तु के बतौर तब्दील किया जा चुका है.

विश्व व्यापार संगठन और अन्य पूंजीवादी संस्थानों के दबाव से शिक्षा को ख़रीद फ़रोख़्त की चीज़ बना दिया गया है. अब यह पीढ़ियों के निर्माण की परियोजना नहीं रह गई है.

डॉ. लक्ष्मण की डायरी उनको सामाजिक-राजनीतिक सक्रियता और एक उभरते जान-बुद्धिजीवी के सफ़र के पड़ावों को भी रेखांकित करती है. यह बताती है कि एक अच्छा शिक्षक कक्षाओं की चारदीवारी से बाहर निकल कर अपने समय के विमर्शों में भी एक हस्तक्षेपकारी भूमिका का निर्वहन करता है.

वे नागपुर में एक व्याख्यान में शामिल होने गए थे, जब उन्हें कॉलेज की तरफ़ से सूचित किया गया कि उन्हें नियमित नियुक्ति नहीं दी गई है. वह नियमित नियुक्ति की सभी पात्रता पूरी करते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक राजनीतिक सक्रियता और खुलकर बोलने के उनके साहस के कारण उन्हें क़ीमत चुकाने के लिए बाध्य किया गया.

ऊपर से सामाजिक न्याय का पक्षधर होने के चलते उन्हें कुछ सवर्णवादी प्रोफ़ेसरों से ताने सुनने पड़े कि ‘इनका क्या! इन्हें तो मुलायम-लालू या तेजस्वी यादव जैसे लोग नौकरी दे ही देंगे.’

भारतीय गणतंत्र अपने सभी नागरिकों को आज़ादी और समतामूलक वादों के बाद भी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर बराबरी के अधिकार देने में कोई ख़ास कामयाब नहीं रहा है.

यही वजह है कि अकादमिक जगत में भी जुगाड़ और तिकड़म के आधार पर ख़ेमेबंदी व्याप्त है. जहां साहस और बिना लाग-लपेट के बोलने वाले को सख़्त नापसंद किया जाता है. जहां चापलूसी एक स्थिर गुण है.

यहां स्टाफ़ रूम की रोज़मर्रा गपशप में वर्चस्व की ऐसी परतदार संरचनाएं स्थापित हैं, जो शिक्षकों को नागरिकों के हक़-अधिकारों के लिए पक्षधर होने के बजाय उन्हें सत्ता का चाटुकार बनाती हैं. शिक्षा के अधिकतर केंद्र ज्ञान, विवेक और तर्कशील नागरिक के बजाय ‘रीढ़विहीन और सर झुकाकर आज्ञाकारी’ पीढ़ी तैयार कर रहे हैं.

डॉ. लक्ष्मण यादव की डायरी का अकादमिक जगत के उन सभी लोगों को दिल से स्वागत करना चाहिए, जो यथास्थिति को दरकाने के पक्षधर हैं और एक बेहतर समाज और बहुलतावादी दुनिया के साझा संघर्ष में यक़ीन रखते हैं. उनकी डायरी पढ़ते हुए निदा फ़ाज़ली का ये शेर बार-बार ज़ेहन में दस्तक देता रहा है:

जिन चराग़ों को हवाओं का कोई ख़ौफ़ नहीं

उन चराग़ों को हवाओं से बचाया जाए.

(लेखक हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जयपुर में सहायक प्रोफ़ेसर हैं)