राजस्थान की शिक्षिका हेमलता बैरवा के निलंबन के बीच संविधान की बहसों की याद किया जाना चाहिए, जहां धार्मिक होने के बावजूद सदस्यों का बहुमत इस बात पर सहमत था कि स्कूलों को, जिनका मूल मक़सद बच्चों के दिमाग खोलना है, को किसी भी क़िस्म की धार्मिक शिक्षा के लिए खोला नहीं जाना चाहिए.

वह अठारहवीं सदी का यूरोप है.

अपनी बहुचर्चित किताब ‘ब्रेकिंग द स्पेल ऑफ धर्मा ’(Breaking the Spell of Dharma) में शामिल निबंधों की श्रृंखला में सुश्री मीरा नंदा इस दौर में घटित एक प्रसंग का उल्लेख करती हैं.

रोमन कैथोलिक चर्च के दबदबे को चौतरफा चुनौती मिली हुई है.

इस दौरान 1763 में जिनेवा की धर्मसभा राॅबर्ट कोविले (Robert Coville) नामक शख्स को अधार्मिक आचरण के नाम पर घुटने के बल बैठने और धर्मसभा की फटकार सुनने का आदेश देती है. कोविले ने धर्मसभा के सामने झुकने से इनकार किया और इस सज़ा के खिलाफ उसने अपने जमाने के अग्रणी प्रबोधन के महान दार्शनिक वाॅल्टेयर से संपर्क किया; वाॅल्टेयर धर्मसभा की इस सज़ा को सुनकर गुस्सा हो गए.

उन्हें लगा कि धर्मसभा द्वारा किसी को सज़ा सुनााने का मतलब एक तानाशाह किसी को दंडित कर रहा है या एक रूढ़िवादी बच्चों को डांट रहा है. उन्होंने इस सज़ा की मुखालिफत करते हुए एक पर्चा लिखा, जिसके पक्ष में तमाम दार्शनिक इकट्ठा हुए. रफ्ता-रफ्ता यह संघर्ष इतना तेज चला कि छह साल के बाद जिनेवा की ईसाई धर्मसभा को उसके द्वारा अमल में लाई जा रही घुटनों के बल पर बैठने की सज़ा को ही समाप्त करना पड़ा.

सुश्री नंदा आगे कहती हैं कि ‘धर्म की ताकत के सामने झुकने से इनकार करने के ऐसे ही तमाम उदाहरणों से उस सार्वजनिक दायरे का निर्माण हो सका, जो एक धर्मनिरपेक्ष/सेकुलर और उदार जनतंत्र के लिए आवश्यक है.’

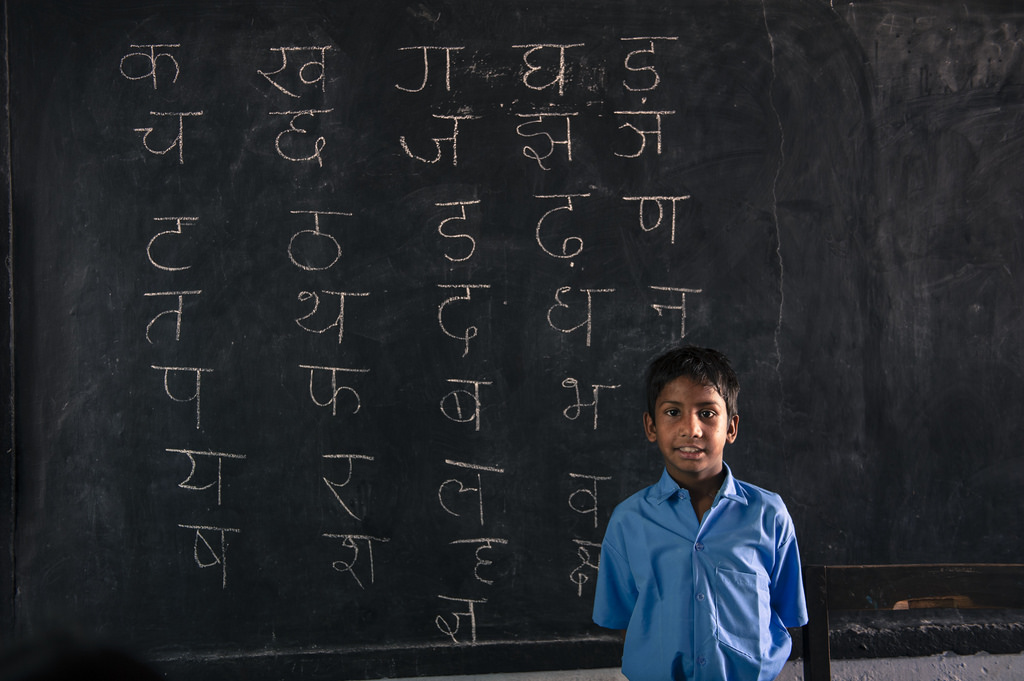

पिछले दिनों राजस्थान से आई एक ख़बर ने बरबस वॉल्टेयर के उस ऐतिहासिक संघर्ष की याद ताज़ा की, जब राजस्थान के बारां जिले से सुश्री हेमलता बैरवा नामक उच्च प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका के निलंबन का मामला सुर्खियों में आया.

मामला यह था कि 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस पर उनके स्कूल में जब समारोह चल रहा था, तब उनके सहयोगी अध्यापकों ने इस बात पर ऐतराज दर्ज किया कि आखिर वहां डॉ. बीआर आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले और महात्मा गांधी की तस्वीरों पर ही क्यों माल्यार्पण किया गया है, वहां सरस्वती देवी की तस्वीर क्यों नहीं है? दलित समुदाय से संबद्ध सुश्री बैरवा ने देवी सरस्वती की तस्वीर लगाने का इस आधार पर विरोध किया क्योंकि संविधान के तहत वह अनिवार्य नहीं है. उनके सहयोगी अध्यापकों ने फिर गांव वालों को इकट्ठा किया और फिर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन इस पर भी सुश्री बैरवा ने अपना विरोध जारी रखा.

गौरतलब है कि जब इस समूची घटना का वीडियो वायरल हुआ तो राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर- जो खुद दलित तबके से संबद्ध हैं और पहले हिंदुत्ववादी जमातों के उग्र नेताओं में गिने जाते रहे है, उन्होंने भरी सभा में ही शिक्षिका के निलंबन का ऐलान किया. इस समूची घटना की दलित समुदायों में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली और मंत्री महोदय को पद से हटाने और निलंबन आदेश वापस लेने की मांग जगह जगह उठी. समूचे राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन हुए.

आप देख सकते हैं कि एक ऐसे वातावरण में- जो धार्मिकता से ओतप्रोत है, जहा हिंदुत्व वर्चस्ववादी ताकतों का उभार एक ह़क़ीकत है, उस दौर में भी सुश्री बैरवा ने दबाव में झुकने से मना किया तथा संविधान की मर्यादा कायम रखी. इतना ही नहीं जब उन अध्यापकों ने उनके लिए कथित तौर पर जातिसूचक शब्द कहे और कहा कि उन्हें हिंदू रीतियों का ज्ञान नहीं है, तब अध्यापिका ने जवाब दिया कि ‘हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब एक हैं.’

कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संविधान के सिद्धांतों और उसके प्रावधानों से और उसकी बहसों से वाकिफ है, वह सुश्री बैरवा की बात की अहमियत समझ सकता है कि पूरे घटनाक्रम के दौरान वह किस तरह संविधान के तहत प्रदत्त कर्तव्यों का ही पालन कर रही थीं.

अभी इस वक्त़ यह कहना मुश्किल है कि क्या सुश्री बैरवा, संविधान प्रदत्त व्यक्तिगत अधिकारों लेकर हुए तमाम अहम फैसलों, अदालती कार्रवाइयों के बारे में भी किस हद तक परिचित है, जो उनके उसूली संघर्ष को एक नई मजबूती प्रदान करते प्रतीत होते हैं.

मिसाल के तौर पर, एक दशक पहले मुंबई उच्च न्यायालय के सामने एक अनोखा मसला उपस्थित हुआ. प्रश्न था कि क्या स्कूल में एक शिक्षक को प्रार्थना करने के लिए मजबूर किया जा सकता है?

यह एक जटिल प्रश्न था जिसका जवाब मुंबई उच्च न्यायालय को देना था, जब न्यायमूर्ति अभय ओक और न्यायमूर्ति रेवति मोहिती ढेरे की द्विसदस्यीय पीठ के सामने महाराष्ट्र के नाशिक जिले के एक निरीश्वरवादी अध्यापक की याचिका पहुंची. गौरतलब था कि अपने अध्यापन में बेहद अच्छा रिकाॅर्ड रखने वाले जनाब सुधीर साल्वे ने उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि उनके स्कूल के प्रबंधन ने ‘अनुशासनहीनता’ के नाम पर उनकी वेतन में बढ़ोत्तरी को रोक रखा था.

दरअसल बात यह थी कि स्कूल में प्रार्थना के वक्त़ या संविधान की शपथ लेते वक्त भी शिक्षक सुधीर साल्वे ने हाथ जोड़ने से मना किया था, उनके इस रुख को अनुशासनहीनता माना गया था और न्याय पाने के लिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. जैसा कि तमाम अदालती मामलों में होता है निचली अदालतों में उनका केस छह सालों तक लटका रहा, बाद में थककर उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

मामले में फैसला लेने में उच्च अदालत को अधिक वक्त नहीं लगा था, उसने ऐलान किया कि ऐसी कोई भी जबरदस्ती ‘किसी व्यक्ति को संविधान के अंदर प्रदत्त बुनियादी अधिकारों का हनन होगा.’

चाहे सुश्री बैरवा के ‘अन्यायपूर्ण निलंबन’ का मामला हो या नास्तिक अध्यापक सुधीर साल्वे को ‘प्रार्थना के वक्त हाथ न जोड़ने के लिए दंडित करने’ का प्रसंग हो, यह जानना समीचीन होगा कि भारत का संविधान इस मामले में क्या संकेत देता है?

क्या कहता है संविधान

अगर हम इस मसले पर चली संविधान की बहसों को देखें,तो पता चलता है कि सदस्यों का बहुमत- भले ही उनमें से अधिकतर लोग धार्मिक विचारों के थे- इस बात पर सहमत था कि स्कूलों को, जिनका मूल मकसद बच्चों के दिमाग को खोलना है न कि उन्हें बेकार की सूचनाओं का कूड़ादान बनाना है, उन्हें किसी भी किस्म की धार्मिक शिक्षा के लिए खोला नहीं जाना चाहिए.

जाहिर था कि मुल्क के बंटवारे में लाखों निरपराधों की हत्या से वाकिफ आजादी के वह कर्णधार धार्मिक उन्माद के नाम पर लोगों के मन में भरने वाले जहर के खतरनाक प्रभावों को देख रहे थे और वह इस बात के लिए तत्पर थे कि स्वाधीन भारत का भविष्य सिर्फ धर्मनिरपेक्ष आधारों पर ही सुनिश्चित किया जा सकता है.

संविधान में धारा 28 (1) का समावेश दरअसल उनके इस साझे संकल्प को ही उजागर करता है जिसके मुताबिक,

‘किसी भी किस्म की धार्मिक शिक्षा को ऐसी किसी शैक्षणिक संस्थान में नहीं दिया जाएगा जो राज्य के फंड से संचालित होता हो’ जब तक ‘‘उन्हें ऐसे किसी एंडोमेंट या ट्रस्ट के तहत स्थापित न किया गया हो जिसमें धार्मिक शिक्षा अनिवार्य बनाई गई हो.’

इस मामले में धारा 28 अधिक स्पष्ट है और वह इसके अमल को लेकर कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ती है,

‘कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा हो या जिसे राज्य से वित्तीय सहायता मिलती हो उसे किसी भी किस्म की धार्मिक शिक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी, जो इस संस्था में दी जा रही हो या ऐसी किसी धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की अनिवार्यता होगी जो ऐसी संस्था में की जा रही हो या संस्थान से जुड़े परिसर में की जा रही हो या अगर वह व्यक्ति अल्पवयस्क हो, जब तक उसके अभिभावक ने उसके धार्मिक और शैक्षिक अधिकारों को लेकर सहमति प्रदान की हो.’

यहां इस बात को रेखांकित करना आवश्यक है कि धार्मिक शिक्षा का यहां सीमित अर्थ है. वह इस बात को संप्रेषित करता है कि रस्मों-रिवाजों की शिक्षा, पूजा के तरीके, आचार या रस्मों को शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में अनुमति नहीं दी जा सकेगी जिन्हें राज्य से समूचे फंड मिलते हों.

यह भी सोचने का मसला है कि क्या कोई शैक्षणिक संस्थान नैतिक शिक्षा के नाम पर अपनी इच्छा छात्रों पर लाद सकता है तथा उन्हें धार्मिक शिक्षा दे सकता है? संविधान की मसौदा समिति शायद इस संभावना पर भी विचार कर रही थी और उसने स्पष्ट किया कि इस ढंग से लादी गई कोई कार्रवाई धारा 19 का उल्लंघन होगी जो कहती है कि ‘सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा’ और इसका उल्लंघन धारा 25 (1) का उल्लंघन होगा।

‘सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन, सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार के हकदार हैं।’

(Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all person are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.)

इस मामले में नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार किए गए मैनुअल में जो सुझाव एवं सलाह दी गई है, वह भी एक तरह से सुश्री बैरवा के सरोकारों को ही रेखांकित करते हैं. काउंसिल के सुझावों की अहमियत को इस बात से जाना जा सकता है कि यह स्वायत्त संस्थान खुद भारत सरकार ने स्थापित किया है (1961) जिसका मकसद ही है कि केंद्र और राज्य सरकारों को स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों के निर्माण में एवं कार्यक्रमों को तैयार करने में सहायता प्रदान करे और स्कूली शिक्षा में नए विचारों एवं नवाचारों के एक किस्म के ‘क्लीयरिंग हाउस’ का काम करे.

मैनुअल का फोकस लगभग इसी बात पर है कि स्कूल असेंबली में होनेवाली प्रार्थनाएं और इनकी दीवारों पर चस्पां किए गए देवी-देवताओं की तस्वीरें किस तरह अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों में पार्थक्य की भावना पैदा करते हैं. उसने यह भी सुझाव दिया है कि स्कूलों के अंदर धार्मिक अल्पसंख्यकों से जुड़े त्योहारों को प्रोत्साहित किया जाए, स्कूल के अंदर धार्मिक आयोजनों में ऐसे बच्चों के साथ अधिक संवेदनशीलता के साथ पेश आया जाए.

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ के सामने भी इन दिनों इसी तरह का एक मामला विचाराधीन है. उसे तय करना है कि क्या देश के 1,100 केंद्रीय विद्यालयों में सुबह जिन प्रार्थनाओं को गाया जाता है, वह एक विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देते हैं और इस तरह संविधान का उल्लंघन करते है?

याचिका के मुताबिक, हिंदी में की जा रही इन प्रार्थनाओं में ‘असतो मा सदगमय’ और जैसे अन्य श्लोक पढ़े जाते हैं जो एक विशिष्ट धार्मिक आस्था की बात करते हैं और इसके चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों, अज्ञेयवादियों की संतानों को वह ‘‘संविधान के हिसाब से अनुमति न देने योग्य’’ लग सकते हैं.

सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन यह याचिका जबलपुर, मध्य प्रदेश के एक वकील विनायक साहू द्वारा दाखिल की गई है और इस मामले में केस में मेरिट देखकर अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है तथा अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा था.

इस मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश के सामने बात रखते हुए तथा संविधान पीठ बनाने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश रोहिंग्टन नरीमन ने जो निचोड़ प्रस्तुत किया था वह महत्वपूर्ण है. उनका कहना था कि इस जनहित याचिका में जो सवाल उठाए गए हैं, वह मौलिक अहमियत रखते हैं.

क्या बात सिर्फ धर्म की है

वे सभी जो सुश्री बैरवा के साथ हुए ‘अन्यायपूर्ण व्यवहार’ को प्रश्नांकित कर रहे हैं, उन्हें कहीं यह भी लग सकता है कि धार्मिकता से लबालब मौजूदा वातावरण में- जहां संविधान की आत्मा कहे जा सकने वाले उसूल धर्मनिरपेक्षता को अर्थात धर्म और राज्य का आपसी घालमेल न करने पर, धर्म और राज्य के बीच उसूली विभाजन पर जोर दिया गया है, जो भारत को धर्म के आधार पर बने अपने पड़ोसी मुल्क से गुणात्मक तौर पर अलग करता है- उस पृष्ठभूमि में उनका संघर्ष नक्कारखाने में तूती लग सकता है, मगर ऐसा रवैया या कहिए समझदारी जमीन की सतह के नीचे चल रहे आड़ोलनों को नहीं पकड़ती है.

उदाहरण के लिए, निरीश्वरवादी अध्यापक सुधीर साल्वे पर हुए अन्याय को लेकर ‘व्यक्तिगत अधिकारों की बुनियाद पर’ उसकी हिमायत करने वाली मुंबई की उच्च अदालत में उन्हीं दिनों एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभय ओक और एएस चांदुरकर की द्विसदस्यीय पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह ‘किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म बताने के लिए किसी भी सरकारी फाॅर्म या घोषणापत्र में मजबूर नहीं कर सकते.’

अदालत का कहना था कि ‘हर व्यक्ति को यह दावा करने का अधिकार है कि वह किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है और वह कोई भी धर्म पर आचरण नहीं करता और न ही उसे प्रचारित करता है.’

गौरतलब है कि केंद्र और महाराष्ट्र्र सरकार ने इस याचिका की मुखालफत की थी और कहा था कि अगर कोई सरकारी फॉर्म ‘नो रिलीजन अर्थात कोई धर्म नहीं’ ऐसा उल्लेख करता है तो उसे इस आधार पर राहत नहीं दी जा सकती.

मालूम हो कि उपरोक्त याचिका डॉ. रणजीत मोहिते, किशोर नजारे और सुभाष रणावरे की तरफ से डाली गई थी, जिनका दावा था कि वह ‘फुल गॉस्पेल चर्च ऑफ गाॅड’ के सदस्य है, जिसके चार हजार सदस्य हैं. हालांकि वे जीसस क्राइस्ट में यकीन करते हैं, मगर वे क्रिश्चियन या अन्य किसी धर्म को नहीं मानते. उन्होंने राज्य के प्रिंटिग प्रेस से संपर्क कर ‘नो रिलीजन अर्थात किसी भी धर्म से जुड़े नहीं हैं’ यह गैजेट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की थी कि उसे राज्य ने उनकी दरखास्त खारिज की थी.

मुंबई अदालत ने सरकार को याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक गणतंत्र है, जहां राज्य का कोई धर्म नहीं है और लाजिम है कि कोई भी राज्य संविधान की धारा 25 के अंतर्गत व्यक्ति को मिले ज़मीर के अधिकार और किसी भी धर्म पर आचरण करने या उसका प्रचार करने से रोक नहीं सकता.

अदालत के शब्द थे :

‘ यहां प्रत्येक व्यक्ति को यह आज़ादी मिली है कि वह तय करे कि वह कोई धर्म अपनाना चाहता है या प्रचारित करना चाहता है या नहीं. वह किसी भी धर्म में यकीन नहीं भी कर सकता है. अगर वह किसी धर्म पर यकीन करता है तो वह उसका परित्याग भी कर सकता है और यह दावा कर सकता है कि वह किसी भी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता. ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो किसी भी व्यक्ति या नागरिक पर यह दबाव डाले कि उसका धर्म हो.’

एक ऐसे वक्त़ में जब धार्मिकता का विस्फोट दिख रहा हो, जब लोग अगर अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहें तब भी संविधान प्रदत्त अधिकारों एवं गारंटियों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन करते हुए उन्हें उससे रोका जाता हो और कभी कभी अदालतें भी संविधान प्रदत्त सिद्धांतों के बरअक्स लोगों की आस्था के प्रति नरमी प्रकट करती दिखती हों, यह फैसला उन दिनों भी ताजी बयार की तरह प्रतीत हुआ था.

इस फैसले ने मुंबई उच्च अदालत से कुछ समय पहले आए एक अन्य निर्णय की याद दिलाई थी जब बच्चे को ‘धर्म के बंधन में जबरदस्ती बांधने के लिए और उसकी कस्टडी के लिए धर्म को आधार बनाने की’ बात चली थी. उस वक्त़ इसी अदालत ने तीन साल की एक बच्ची की कस्टडी के मामले में इसी पर विचार करते हुए एक अहम फैसला दिया और ईसाई पिता एवं हिंदू मां की इस बच्ची की कस्टडी नाना-नानी को सौंप दी थी.

दरअसल बच्ची का पिता अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में इन दिनों जेल में था और हत्या की घटना के बाद से ही बच्ची अपने नाना-नानी के संरक्षण में रह रही थी. बच्ची के पिता एवं बच्ची की बुआ ने कुछ समय पहले अदालत में यह याचिका दायर की थी कि उसकी कस्टडी उन्हें मिले क्योंकि वह बच्ची का लालन-पालन कैथोलिक तरीके से करना चाहते हैं, ताकि आगे चल कर वह बेहतर इंसान बन सके. याचिका में उन्होंने यह भी जोड़ा था कि बच्ची का धर्म वही होना चाहिए, जो उसके पिता का है. अदालत ने उनके सभी तर्कों को खारिज करते हुए यहभी जोड़ा कि ‘संतान के धर्म को लेकर उनके तर्क संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते.’

हमें यह समझना चाहिए कि सुश्री बैरवा का यह संघर्ष किसी उसूलों की हिफाजत के लिए है न किसी सिरफिरे का एकालाप है!

वह आजादी के कर्णधारों गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद आदि द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही स्वाधीन भारत के संविधान का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर जारी बहस मुबाहिसों, संघर्ष का ही अगला रूप है, वह संविधान निर्माण समिति के प्रमुख शिल्पकार डॉ. आंबेडकर द्वारा इन्हीं बहसों की अंतर्वस्तु को शब्दबद्ध करने और आगे संवर्धित करने का ही प्रतिफलन है.

आज जब इक्कीसवीं सदी की तीसरी दहाई चल रही है और भारत को हिंदू राष्ट्र्र बनाने की कोशिशें तेज हो चली हैं, संविधान के बाहरी आवरण को बनाए रखते हुए उसे बुनियादी रूप में बदला जा रहा है, ऐसे में याद करने की जरूरत है कि संविधान क्या है और किस तरह उसने हम सभी को बराबर अधिकार दिए थे, कैसे बहिष्करण को खारिज किया है.

कैसे उसने धर्म के आधार पर एक राष्ट्र्र के निर्माण को सिरे से खारिज किया था और किस तरह उसने ऐसे भारत पर मुहर लगाई थी जो यहां रहने वाले सभी लोगों के लिए हो- फिर चाहे वह किसी भी धर्म के हों या समुदाय के या राष्ट्र्रीयता के.

यह वही संविधान है जिसने आजादी के आंदोलन से उपजे सामूहिक चिंतन को आकार दिया था, जिसकी झलक हमें उस ‘ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन’ में मिलती है जिसे संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था तथा 22 जनवरी 1947 को जिसे सभा ने सर्वमत से स्वीकारा था, जिसमें भारत को एक स्वाधीन संप्रभु गणतंत्र बनाने का इरादा जाहिर किया गया था. इसके अलावा भारत के तमाम लोगों के लिए

‘सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय य अवसरों और ओहदे की समानता और कानून के सामने बराबरी और बुनियादी आजादियों- अभिव्यक्ति की, आस्था की, पूजा की, व्यवसाय, संगठन की और कार्रवाई की- को सुनिश्चित करने की बात थी, जो कानून के दायरे के अंतर्गत हों और सार्वजनिक नैतिकता के मापदंडों के अनुकूल हों.’

संविधान देश को समर्पित करते हुए डॉ. आंबेडकर ने जो भविष्यवाणी की थी उसे बार-बार याद करने की जरूरत है जिसमें वह एक व्यक्ति एक मत के आधार पर राजनीतिक जनतंत्र के कायम होने की बात करते हैं लेकिन बताते हैं कि असली चुनौती एक व्यक्ति एक मूल्य आधारित व्यवस्था कायम करने सामाजिक जनतंत्र कायम करने की है.

अंत में आज जब हिंदू राष्ट्र्र की बातें शोषित समाज के एक हिस्से को भी स्वीकार्य लग रही है, डॉ. आंबेडकर द्वारा दी गई इस चेतावनी को बिल्कुल याद रखना चाहिए, जिसमें वह कहते हैं कि

‘अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तो यह इस देश के लिए सबसे बड़ी तबाही का दिन होगा. हिंदू जो भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समता और बंधुता के लिए खतरा है. इस पहलू से देखें तो वह जनतंत्र के साथ असंगत है. हिंदू राज को किसी भी सूरत में रोका जाना चाहिए.’ (Ambedkar, Pakistan or Partition of India, पृष्ठ: 358)

क्या हम इसे याद कर पा रहे हैं?

(सुभाष गाताडे वामपंथी एक्टिविस्ट, लेखक और अनुवादक हैं.)