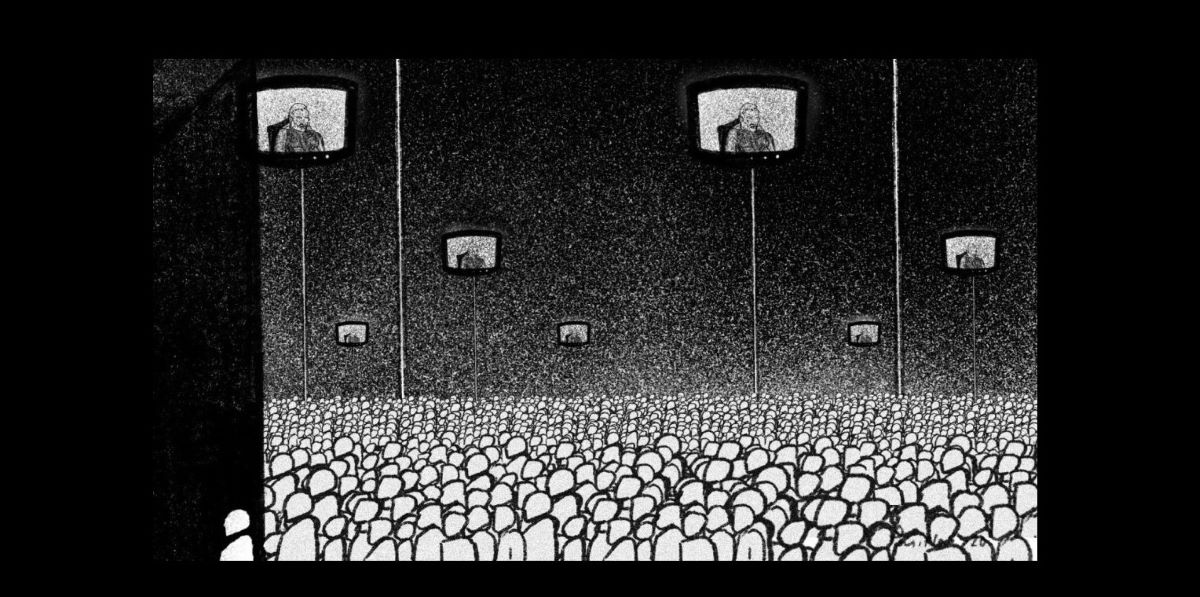

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: हमारे लोकतंत्र की एक विडंबना यह रही है कि उसके आरंभ में तो राजनीतिक नेतृत्व में बुद्धि ज्ञान और संस्कृति-बोध था जो धीरे-धीरे छीजता चला गया है. हम आज की इस दुरवस्था में पहुंच हैं कि राजनीति से नीति का लोप ही हो गया है.

हमारे इस समय डगमगाते लोकतंत्र की एक विडंबना यह रही है कि उसके आरंभ में तो राजनीतिक नेतृत्व में बुद्धि ज्ञान और संस्कृति-बोध था जो धीरे-धीरे छीजता चला गया है. हम आज की इस दुरवस्था में पहुंच हैं कि राजनीति से नीति का लोप ही हो गया है और वह लगभग रोज़ाना बुद्धि-ज्ञान-संस्कृति-नीति से लगातार अबाध और अविराम गति से दूर जा रही है.

इस अभागे समय में राममनोहर लोहिया को याद करना उपयुक्त है हालांकि वे गांधी, नेहरू के साथ ही हमारे समय और विकास के लिए अप्रासंगिक क़रार दिए गए हैं. याद करें उन्होंने लिखा था: ‘अहिंसा के दो गुण हैं: निहत्थापन और प्रतिरोध. इनमें से किसी एक को छोटा करना बड़ी भारी ग़लती होगी. अगर प्रतिरोध के गुण में कमी आई तो केवल निहत्थापन कायरता और अन्याय के आगे सिर झुकाना बन जाएगा.’

अन्यत्र उन्होंने लिखा: ‘किसी भी सिद्धांत को गेंद की तरह सगुण और निर्गुण दोनों दिमाग़ी कितों में लगातार फेंकते रहने से ही एक सजीव आदर्श गढ़ा जाता है. …. सिर्फ़ सगुण में ही फंस जाने से आदमी दकियानूसी हो जाता है. सगुण को पूरी तरह से निर्गुण ही मान लेने से आदमी के होने की संभावना है. केवल निर्गुण में फंसे रहने से आदमी के निष्क्रिय होने की संभावना है. निर्गुण को पूरी तरह और एकदम सगुण बनाने का प्रयत्न पागल कर सकता है. देश और काल को भुला देने वाली आदर्शवादिता पागलपन है.’

लोहिया ने दशकों पहले देख लिया था कि ‘कोई हिंदू मुसलमानों के प्रति सहिष्णु नहीं हो सकता जब तक कि वह उसके साथ ही वर्ण और संपत्ति के विरुद्ध और स्त्रियों के हक़ में काम न करे. उदार और कट्टर हिंदू धर्म की लड़ाई अपनी सबसे उलझी हुई स्थिति में पहुंच गई है. और संभव है कि उसका अंत भी नज़दीक हो. कट्टरपंथी हिंदू अगर सफल हुए तो चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो, भारतीय राज्य के टुकड़े कर देंगे न सिर्फ़ हिंदू मुस्लिम दृष्टि से बल्कि वर्ण और प्रांतों की दृष्टि से भी. केवल उदार हिंदू ही राज्य को कायम कर सकते हैं. अतः पांच हज़ार वर्षों से अधिक की लड़ाई अब उस स्थिति में आ गई है कि एक राजनीतिक समुदाय और राज्य के रूप में हिंदुस्तान के लोगों की हस्ती ही इस बात पर निर्भर हो कि हिंदू धर्म में उदारता की कट्टरता पर जीत हो.’

लोहिया मानते थे कि ‘बराबरी के तीन पहलू हैं: भौतिक, सहानुभूतिगत और आध्यात्मिक समत्व.’ उनका मत है कि ‘वर्ग अस्थिर जाति है और जाति अस्थिर वर्ग’. उनके अनुसार ‘अगर पिछली सभ्यताएं आध्यात्मिक समानता और सामाजिक विषमता के अनमेल बोझा से टूटी’ तो आधुनिक सभ्यता सामाजिक समानता और आध्यात्मिक विषमता के बोझ से टूट रही हैं. उन्होंने यह दावा किया था कि ‘कर्तव्य की भावना आ ही नहीं सकती, जब तक अधिकार की भावना नहीं आएगी.’ उनका मत था कि ‘धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है. यह बढ़िया धर्म और बढ़िया राजनीति की परिभाषा है. घटिया धर्म और घटिया राजनीति की नहीं.’

लोहिया के राम, कृष्ण और शिव के बारे में विस्तार से लिखा है. वे मानते हैं कि ‘राम, कृष्ण और शिव भारत में पूर्णता के तीन महान स्वप्न हैं. सबका रास्ता अलग-अलग है. राम की पूर्णता अमर्यादित अस्तित्व में, कृष्ण की उन्मुक्त या संपूर्ण व्यक्तित्व में और शिव की असीमित व्यक्तित्व में, लेकिन हरेक पूर्ण है.’

आगे वे जोड़ते हैं: ‘राम के दो अस्तित्व हो जाते हैं, मर्यादित और संकीर्ण, कृष्ण के उन्मुक्त और क्षुद्र प्रेमी, शिव के असीमित और प्रासंगिक. मैं कोई इलाज सुझाने की धृष्टता नहीं करूंगा तथा केवल इतना कहूंगा: ये भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो तथा राम का कर्म और वचन दो. हमें असीम मस्तिष्क और उन्मुक्त हृदय के साथ जीवन की मर्यादा से रचो’.

विपथगामी

हम जो लेखक हैं उनमें से ज़्यादातर का यह अनुभव है कि कई बार, रचना-प्रक्रिया के दौरान, रचना खुद अपने को लिखने लगती है. ऐसा भी होता है कि लेखक जो सोचकर चला था, जिस पथ पर वह निश्चय कर और उसे चुनकर, वह उससे, इस प्रक्रिया के दौरान, विपथ हो जाता है. कहा तो यह भी जा सकता है कि जो रचना किसी पूर्वनिर्धारित पथ पर चलती है अक्सर अच्छी या सार्थक नहीं हो पाती. इसका आशय यह भी है कि बड़े लेखक अक्सर विपथगामी होते हैं.

यह विपथगामिता सिर्फ़ इस तक सीमित नहीं रहती कि लेखक स्वयं अपने चुने हुए पथ से विपथ होता है. यह और आगे जाती है: अक्सर साहित्य चालू सामाजिक मान्यताओं, विश्वासों और आस्थाओं से, चालू नैतिकता से विपथ होता है. उस युग में भी, जिसमें साहित्य समाज के मूल्यबोध और सामान्य नैतिक दृष्टि का सत्यापन करे ऐसी अपेक्षा की जाती थी, ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने विपथ होने की दुस्साहसिकता की.

‘महाभारत’ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. उसमें तो संरचना के स्तर पर भी विपथगामिता है: मूल आख्यान से बार-बार भटका जाता है. उसमें शायद कुछ भी निश्चित या सिद्ध नहीं है. सब कुछ संशय और प्रश्नवाचकता के घेरे में आता है. यह विपथगामिता एक तरह का विद्रोह थी और यह विद्रोह आसानी से स्वीकार नहीं किया गया. तभी न व्यास को कहना पड़ा कि उनकी कोई नहीं सुनता है!

लेखकों के वक्तव्यों, निजी नोट्स आदि से इसका पर्याप्त साक्ष्य मिलता रहता है कि कैसे कई बार, रचना-प्रक्रिया के दौरान, चरित्र, बिंब, अंतर्ध्वनियां आदि एक तरह की स्वायत्तता ग्रहण कर लेते हैं और लेखक के नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं. याद आता है कि उस्ताद अली अकबर ख़ां का यह कथन कि ‘थोड़ी देर तो मैं सरोद बजाता हूं और फिर सरोद मुझे बजाने लगती है’. यह रचना द्वारा रचनाकार का अतिक्रमण है. अज्ञेय ने अब कहा ‘कहीं बहुत गहरे सभी स्वर हैं नियम/सभी सर्जन केवल आंचल पसारकर लेना’ तब उनका संकेत इसी ओर था.

ऐसा भी हुआ है कि विपथगामिता इतनी सशक्त हो गई है कि वह रचनाकार को अपने विश्वासों और धारणाओं के विरुद्ध ले गई है. अक्सर आलोचना या सतर्क पाठ की एक बड़ी असमर्थता यह रही है कि वह इस विपथगामिता की शिनाख़्त नहीं कर पाते.

यह भी उद्देश्य है कि अवसर विपथ होने का साहस कल्पना की उदग्रता, उसमें लेखक के विश्वास से आता है. विचार को प्रायः पथगामी होता है, कल्पना ही बहकती, भटकती और लेखक और रचना को विपथगामी होने के लिए उकसाती और उसका साथ देती है.

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)