देर रात सूरजमुखी गांव में एक कच्चा मकान ठाट से जगमगा रहा है. परिवार जन में उत्साह है. घर को बांस की चचरी से घेरा गया है. बांस से बने फाटक पर दो केले के पेड़ों को आपस में गूंथ कर तोरण द्वार का रूप दिया हुआ है. दुल्हन को परिछने की बेला है. सास आग्रह करती है ‘घूंघट उठाओ, फूल!’ लेकिन यह क्या! यह तो फूल है ही नहीं. हक्का-बक्का दूल्हा घुटनों में सिर छिपाए डांट सुन रहा है और याद करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे रात-अंधेरे वह ट्रेन से किसी दूसरे की नववधू को विदा करा लाया. वधू का भी पक्ष है, वह कैसे देखे कि दूल्हा उसका है कि नहीं? – दूल्हा भी नया, और घूंघट के भीतर से उसके जिन जूतों को देखते और उनका अनुगमन करते उसको अब चलना है, वे जूते भी नए!

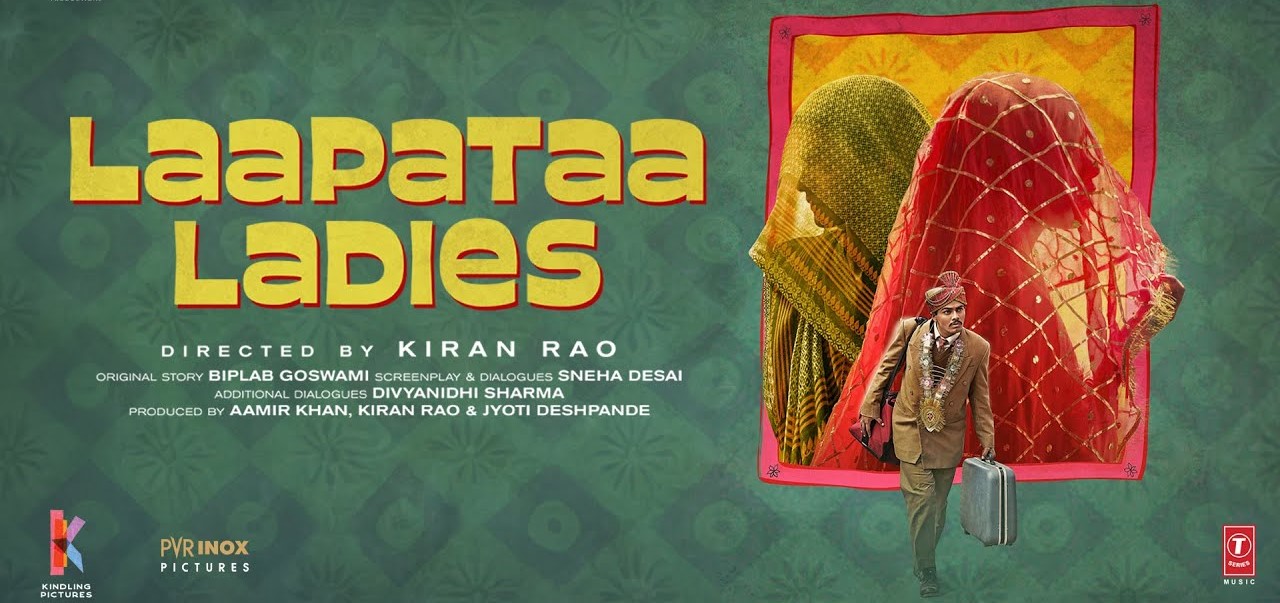

दुल्हनों की अदला-बदली या स्त्रियों के रेलवे प्लेटफॉर्म पर भटक जाने को लेकर हिंदी सिनेमा ने कई प्रयोग किए हैं लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म वह सामाजिक-सांस्कृतिक टिप्पणी करने में सफल नहीं रही जो किरण राव निर्देशित ‘लापता लेडीज’ कर सकी है. बिप्लब गोस्वामी द्वारा लिखी गई पटकथा प्रशंसा योग्य है. क़रीब डेढ़ सौ साल से हिंदी मानस में बहुत गहरे पैठ जमाए रेलवे, प्लेटफॉर्म और अकेली स्त्रियों के ऊपर मंडराते ख़तरों के नरेटिव को जिस विचारधारात्मक दृढ़ता के साथ इस फिल्म ने बदलने की कोशिश की है, वह आने वाले समय में हिंदी के दर्शकों की समझ पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने में सक्षम है.

दूरदर्शन के जमाने के दर्शकों को हर कुछ दिन पर प्रसारित होने वाली ‘राम तेरी गंगा मैली’ तो याद ही होगी जिसमें घर से अकेली रेल यात्रा पर निकली मंदाकिनी का हर व्यक्ति शोषण करने को तैयार है और जिसे अंतिम पनाह बनारस के एक कोठे पर जाकर मिलती है.

‘अकेली लड़की खुली हुई तिजोरी के समान होती है’ – स्टेशन मास्टर जब करीना कपूर को समझाता है तो सिनेमा हॉल या अपने लिविंग रूम में बैठा दर्शक हंसते-हंसते लोट-पोट ज़रूर हो जाता है लेकिन वह इनकार नहीं करता कि ख़तरा असली है. ‘जब वी मेट’ से नई पीढ़ी के पाठक भी ज़रूर परिचित होंगे जिसमें स्टेशन पर छूट गई नायिका को रिक्शावाले, खोमचे वाले और स्टेशन पर मौजूद हर आदमी से ख़तरा था क्योंकि केवल ‘पतित स्त्रियां’ ही इतनी रात में बाहर रहने का साहस रख सकती हैं.

यह स्टीरियोटाइपिंग हिंदी सिनेमा ने शुरू नहीं की. बस उसे जारी रखा जो हिंदी लोकवृत्त के शुरुआती दिनों में हिंदी की साहित्यिक कल्पना का एक हिस्सा बना दिया गया था: स्त्री – एक ऐसी वस्तु जिसे एक सुरक्षित घरेलू दायरे में छिपा कर रखना है. एक ‘भले घर की स्त्री’ यह काम पूरी सजगता से करती है क्योंकि जो परदे की परवाह नहीं करतीं वे आवारा या बाजारू स्त्रियां हैं. यह दुकान पर बैठनेवाली, खेतों में काम करने वाली और दूसरी तमाम मेहनतकश स्त्रियों की भी एक छवि गढ़ रहा था जो घरों और घूंघटों में बंद एक भली या भद्र भारतीय स्त्री के विपरीत थी. यह वे औरतें बतलाई गईं जो ‘भले घर की’ नहीं थीं, या कह लें कि बुरी थीं!

बंगाली लेखिका राजेंद्र बाला घोष ने 1907 में ‘दुलाईवाली’ नाम की एक कहानी लिखी. लंबे समय बाद अपनी-अपनी पत्नियों को लेकर मिल रहे दो मित्रों के बीच तय हुआ कि दोनों मुग़लसराय स्टेशन पर मिलेंगे और इलाहाबाद तक रेलगाड़ी का सफ़र साथ ही तय करेंगे. इस योजना में भांजी मार दी कलकत्ता से आ रहे दोस्त ने, जो गाड़ी खुलने पर नदारद था और घूंघट के कारण जिसकी पत्नी को दूसरा मित्र बंशीधर पहचान नहीं पा रहा था, न ही वह स्त्री बंशीधर को.

बंशीधर ने एक अकेली ‘भद्र महिला’ की मदद करने की ठानी. इसी समय ‘पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी’ पर बंशीधर की नज़र पड़ी ‘कभी-कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर वह ताक देती थी और, सामना हो जाने पर, फिर मुंह फेर लेती थी.’

कहानी का क्लाइमेक्स तब आता है जब प्लेटफॉर्म पर बंशीधर की पत्नी और वह अकेली छूट गई ‘भद्र स्त्री’ दोनों ग़ायब हो जाती हैं और उसी दौरान वह दुलाईवाली दिख जाती है. रेलवे स्टेशन पर स्वाधीन दिखने वाली स्त्रियों को दुराचारी स्त्रियों का पर्याय बना देने वाली स्टीरियोटाइपिंग का सबसे शुरुआती रूप इस कहानी में तब दिखता है जब बंशीधर बिना किसी द्विविधा के उस दुलाईवाली पर झपटते हैं, ‘तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है’. ख़ैर, कहानी सुखांत है क्योंकि ख़तरे की कोई बात न थी. दरअसल, दुलाई ओढ़े हुए कोई स्वतंत्र स्त्री न थी. यह तो उनका मित्र नवलकिशोर था.

इलाहाबाद से 1930 में प्रकाशित ‘व्यंग्य चित्रावली’ का यह चित्र देखिए,

इस चित्र के नीचे लिखा गया :

‘परदा न करने वाली स्त्री का स्टेशन पर दिखाई देना मानो बिजली गिरना है. रेलवे कर्मचारी, मुसाफ़िर, कुली- कबाड़ी… सभी जिस आशापूर्ण नेत्रों से देखने लगते हैं, यह उसी का दृश्य है.’

इस व्यंग्य-चित्र में टोपी लगाए महिलाओं को घूरता व्यक्ति मुसलमान दिखाया गया है. यों तो हिंदू स्त्री को परदे से बाहर हर बात से ही ख़तरा था लेकिन उनमें भी दो ख़तरे सबसे बड़े थे- बड़ी उम्र की और परदे में न रहने वाली स्त्रियां, जो किसी भी स्त्री को अकेला पाकर उसे वेश्या बना देती थीं और, मुसलमान!

ऐसा नहीं कि उस वक़्त भी सभी वर्गों की स्त्रियां रेलवे में यात्रा नहीं करती थीं. यह भी नहीं कि यात्रा करने वाली सभी स्त्रियां बस जनाने डिब्बे में ही यात्रा करती थीं. कृष्णभाबिनी दास, श्रीमती हरदेवी, पंडिता रमाबाई, लक्ष्मीबाई तिलक आदि तमाम उन्नीसवीं सदी की स्त्रियों के लेखन में मिलने वाले उनकी अपनी रेल यात्रा के प्रसंग इसकी गवाही देते हैं. इसके बावजूद सजग रूप से साहित्यिक कल्पनाशीलता की एक धारा इसे अवांछित और अकल्पनीय ठहराने में लगी रही. अब तक का हिंदी सिनेमा भी इस रूढ़ छवि को दोहराता रहा.

किरण राव निर्देशित ‘लापता लेडीज’ संभवतः वह पहली हिंदी फिल्म है जो सजग रूप से न सिर्फ़ इस नरेटिव को चुनौती देती है बल्कि साथ ही साथ एक नए तरह के नरेटिव का विकल्प भी देती है. पतीला स्टेशन पर महिला शौचालय में छिपकर रात बिताने वाली फूल सुबह-सबेरे प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी ही होती है कि सामने से कोई ऊंची आवाज़ में पूछ रहा है- कहां जाना है? खो गई हो? चीखकर भागती हुई फूल को दिलासा देती है स्टेशन पर चाय की दुकान में काम करने वाले छोटू की मीठी झिड़की- ‘ए अब्दुल! काहे पीछे पड़ा है बे? डर गई है बेचारी!… जितना डरावना दिखता है, उतना है नहीं!’

पिछले दो साल से अब्दुल शब्द की मीडिया चैनलों और हिंदुत्व आधारित कट्टरपंथ द्वारा की जा रही अनवरत स्टीरियोटाइपिंग के मध्य यह वाक्य अपने आप में सारगर्भित है. एक दूसरा भी दृश्य आता है जब रात फूल को स्टेशन पर खड़ी टीन की झुग्गी में अब्दुल और छोटू की मौजूदगी में बितानी है. यहां अब्दुल को लेकर फिर एक बार छोटू दार्शनिक हो गया है, ‘ई दुनिया बहुते अजीब है, इहां जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है!’ और फिल्म के इस दृश्य को देखते हुए मन में ख़याल आता है कि कितने दर्शकों को अब्दुल के साथ रात ठहरी फूल की सुरक्षा की चिंता सताने लगी होगी? बिना किसी घटना के रात बीत जाने पर कितनों के लिए यक़ीन करना मुश्किल हुआ होगा?

रेल यात्रा के दौरान अपने पतियों से बिछुड़ गई ये दो युवतियां भले पुलिस की रिपोर्ट में ‘लापता’ या गुमशुदा दर्ज की गई हों, यह संयोग से हासिल स्वतंत्रता उनके लिए ख़ुद की तलाश या आत्मसंधान के रास्ते तैयार करती है. ख़ुद अपने आप से दूर होकर लापता तो वे जाने कब से थीं. अब पहली बार वे उस यात्रा पर निकली हैं जहां वे अपने व्यक्तित्व को खोज सकेंगी. परदा, घूंघट और चारदीवारी की ‘सुरक्षा’ से उलट और ख़तरे का रूपक बना दिए गए प्लेटफॉर्म, वहां दुकान चलाने वाली मंजू माई और अब्दुल, लापता फूल के लिए आत्मशोध के कैटेलिस्ट हैं.

दूसरी ओर जया जैसी भी स्त्रियां हैं जो घर की चारदीवारी के भीतर खुले प्लेटफॉर्म से ज़्यादा असुरक्षित हो सकती हैं और जिनके लिए स्टेशन पर भटक जाना भाग्य से मिला जीवनदान साबित हो सकता है.

फिल्म की नारीवादी वैचारिकी स्पष्ट है जिसे फिल्म में स्त्री चेतना का प्रतीक मंजू माई ‘फिराड’(फ्रॉड) के रूप में सैद्धांतीकृत करती है:

‘देख, फूल! औरत अनाज उगा भी सकती है, पका भी सकती है, बच्चा पैदा भी कर सकती है, बड़ा भी कर सकती है. देखने जाएं तो औरतों को मर्दों की कौनो ख़ास जरूरत है नहीं. पर ई बात अगर औरत को पता चल गई तो मरद बेचारा का बाजा न बज जाएगा! अब समझी का फिराड चल रहा है?’

यह पिछले डेढ़ सौ वर्षों से सार्वजनिक चेतना में व्यभिचार और कुराह की प्रतीक के रूप में रूढ़ और अपमानित की गई बुर्जुर्ग कामगार स्त्री का प्रत्युत्तर है.

स्टेशन के बाहर का दृश्य श्रमिक वर्ग की उस स्टीरियोटाइपिंग की काट है जिसे ‘राम तेरी गंगा मैली’ और ‘जब वी मेट’ जैसी तमाम फिल्में दोहराती रही हैं. अंधेरा हो चुका है और दो स्त्रियां स्टेशन से निकल रही हैं. बाहर रिक्शावाले स्वाभाविक गति से आवाज़ दे रहे हैं- ‘रिक्शा चाहिए, आइए न, चलिए न’. ग़रीबों, कामगारों को सिनेमा प्रायः अकेली स्त्रियों को शिकार बनाने वाले के रूप में पेश करता रहा है और रूढ़ करता रहा है कि स्त्रियों को इनसे ख़तरा है.

सिनेमा का यह प्रचलित नरेटिव बलात्कार जैसे अपराधों को एक ख़ास वर्ग से जोड़ कर रूढ़ कर देता है. इस बात को पूरी तरह भूलते हुए कि निर्भया के दोषी अगर एक वर्ग से थे, तो प्रज्वल रेवन्ना जैसे अपराधी भी मौजूद हैं जिनका वर्गीय आधार कुछ और ही है.

फूल की कहानी के साथ ही जया की कहानी भी चल रही है. जया के सपने इतने मामूली हैं कि एक पुरुष के लिए वे सपने कहलाने के हक़दार भी न होंगे. जया किसान बनना चाहती है. इसके लिए वह कृषि विज्ञान पड़ेगी और जैविक खेती करेगी! पर कैसे? जिस ज़मीन पर वह खेती करना चाहती है वह तो मां ने दहेज के लिए बेच दी. विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में अव्वल आने पर भी उसकी मां उसे पढ़ने न भेज कर एक प्रदीप सिंह नाम के छुटभैया अपराधी से ब्याह देती है. प्रदीप पर पहली पत्नी को जलाकर मार देने के आरोप हैं, जो दुश्चरित्र है और दहेज लोभी भी है.

जया के लिए यह भाग्य की एक ऐसी सौगात है जो सिनेमा से बाहर स्त्रियों को कम ही मिलती है. घूंघट को अपना भाग्य समझकर सपनों से समझौता कर चुकी जया इस दोबारा हासिल मौक़े को जाने नहीं देना चाहती है. जिसके लिए वह घूसखोर थानेदार श्याम मनोहर (रवि किशन) से गुहार लगाती है. भरे थाने में पुलिस वालों के बीच जया को थप्पड़ जड़ता और ढोर-डांगर की तरह पकड़कर ले जाता उसका पति केवल एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के हृदय परिवर्तन के कारण रोक दिया जाता है.

इस तरह एक कठिन समस्या एक आसान सुखांत की ओर आगे बढ़ती है और एक फील गुड मूवी की बॉक्स ऑफिस सफलता के लिए चुनौती बनती-बनती रह जाती है. दर्शक के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या होता जो श्याम मनोहर मामले में दखल न देता और पहली पत्नी को जलाकर मार देने का आरोपी प्रदीप सिंह अपनी पत्नी को ले जाने में सफल रहता.

‘वैवाहिक अधिकारों की बहाली के प्रावधान’, जो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 9 और 22 में निहित हैं जो स्त्रियों की सुरक्षा के नाम पर जारी हैं, वे क्या कहते हैं? ‘वैवाहिक अधिकारों की बहाली का क़ानून’ के तहत पीड़ित पक्ष (चाहे वह पति हो या पत्नी) को उस वक़्त वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आवेदन करने का उपाय देता है जब दूसरा उसके साथ नहीं रह रहा या लापता है.

वास्तविकता के कठोर धरातल पर यह ‘फील गुड’ समाधान भी इस फिल्म की तरह ही दरोगा श्याम मनोहर की दया पर टिका हुआ है. अदालत जहां भागी हुई जया को पति के साथ रहने का आदेश दे सकती थी. अगर पत्नी इस आदेश का पालन नहीं करती तो अदालत उसके वे गहने कुर्की कर सकती थी जिनके सहारे वह आगे की पढ़ाई के सपने देखती है. और तो और, उसे जेल भेज सकती थी. सुधी पाठकों को रखमाबाई के मुक़दमे की याद तो होगी ही जिनके साथ क़ानून ने यही सब किया था. हक़ीक़त यह है कि स्त्रियों की सुरक्षा के नाम पर जारी यह औपनिवेशिक क़ानून आज भी औरतों के जीवन और निजता के अधिकार पर भारी पड़ता है.

रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म जिसे हिंदी सिनेमा ने स्त्रियों के लिए एक ख़तरनाक स्थान के रूप में रूढ़ कर दिया है, इस फिल्म के रास्ते पहली बार उसे चुनौती दी गई है. यहां रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म ऐसे नए प्रतीक बनकर उभरे हैं जो पितृसत्ता से मुक्त करने वाले हैं, जो घूंघट को अपना नसीब मान चुकीं इन युवतियों की शिथिल और गतिहीन कर दी गई ज़िंदगी को नई ऊर्जा और गति देने में सक्षम हैं. अपने ससुराल का नाम भी न याद कर सकने वाली फूल को जब पहली कमाई के सौ रुपये हाथ में मिलते हैं तो जीवन के प्रति उसकी समझ ही बदल जाती है. अब वह छोटा ही सही लेकिन कोई न कोई काम घर जाकर ज़रूर करेगी.

फिल्म का वह दृश्य जहां फूल कुमारी को ससुराल का नाम मालूम हो गया है और वह रेलगाड़ी में चढ़ी है, एक मज़बूत दृश्य है. स्टेशन मास्टर की गुहार- किसी को तो साथ ले जाओ, कम से कम छोटू को ही- पर कान न देती फूल, जिसका घूंघट जाने कहां बिसर गया, चलती रेलगाड़ी के दरवाज़े पर खड़ी आज़ादी की ताज़ी हवा अपने कलेजे में भर रही है. गांव के प्लेटफॉर्म पर उसे एक बार फिर से खोज कर हार चुके और थके-हताश कदमों से वापस लौट रहे अपने पति को वह फिर से नहीं खोएगी. उसे अब चिंता नहीं कि ‘हम इत्ता दिन घर से बाहर आवारा की तरह रहे, टेसन पर सोये, ऊ मिल भी गए तो अपनाएंगे का हमको?’ उसे अब मां के दिए संस्कारों की चिंता नहीं. अपने पति का नाम लेगी वह – ‘दीपक!’

एक से बढ़ कर एक कुशल अभिनेताओं के एक ही जगह इकट्ठा हो जाने से फिल्म की अभिनेयता इसकी सबसे ताकतवर कड़ी बन कर उभरी है. रवि किशन एक वास्तविक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी दिखते हैं. स्पर्श श्रीवास्तव एक सीधा-सच्चा ग्रामीण युवक, जिस भूमिका को निभाने के लिए उसे हिरामन बने राज कपूर जैसी ओवरएक्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी. सीधा और मंदबुद्धि होने में फ़र्क़ है जिसे वह समझ रहे हैं. वह सीधा है, ग्रामीण है, डरा हुआ भी है लेकिन मूर्ख नहीं! मौक़ा पड़ने पर वह आंख उठाने की हिम्मत भले न कर पाए, डरते हुए ही सही, मेज पर देखते ही सही, भ्रष्ट थानेदार के फ़ैसले के सामने खड़ा रह सकता है- ‘हम जया को लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे.’

फिल्म की कमजोर कड़ियां इसका संगीत है और कई जगहों पर इसके संवाद. संवादों के कमजोर होने की वजह भाषा को दूर से ही जीवित कर देने की कोशिश है जो यथार्थ से अधिक पूरबियों की मिमिक्री (नकल) पर केंद्रित है.

एक ग्रामीण स्त्री जो पढ़ने के बाद भी स्टेशन को टेसन और स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग इस्तेमाल करती हो उससे एक ही सांस में ‘कौन कमबख़्त घर से भागना चाहता था’ और ‘ज़िंदगी मौक़ा दे और हम छोड़ दें इतने बुड़बक भी नहीं’ जैसी बातें कहलवाने जैसी तमाम चूकें कथा के प्रवाह में खोते जा रहे दर्शक के लिए तिलिस्म तोड़ने का काम करती हैं.

ऐसा ही असर पैदा करते हैं वे संवाद जहां गांव-देहात की स्त्रियां अपनी परिस्थितियों का सैद्धांतिक अध्ययन करती दिखती हैं. ऐसे लेक्चरनुमा संवाद अनजाने ही पृष्ठभूमि में लालटेन, मचिया और खटोले की जगह सेमिनार हॉल की सजावट की मांग करने लगते हैं. एक उदाहरण, शुरुआती दृश्यों में अपनी बहू से ‘खड़ी-खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा सबके लिए चाय बना’ जैसे संवाद बोलने वाली सास जब संयुक्त परिवार में औरतों की दोयम स्थिति और लिंग समानता पर प्रवचन देना शुरू करे और इच्छा ज़ाहिर करे कि उसकी नई बहू ‘बहू बनकर न आए, सहेली बनकर आए’ तब संवादों का अंतर्विरोध नज़रअंदाज़ करना मुश्किल हो जाता है. मालूम होता है कि निर्देशक का विश्वास फिल्म को दृश्यों और कथानक के रास्ते आगे बढ़ाने से अधिक उपदेशात्मक संवादों पर है.

राम संपत द्वारा दिया गया संगीत मधुर है क्योंकि परिचित और आज़माया हुआ है. कमी है तो मौलिकता और नएपन की. जैसे पहला ही गीत ‘बेड़ा पार’ एक युवा दुल्हन के आशाओं, सपनों और डर को; मनपसंद पति को पाने की ख़ुशी को आवाज़ देने की कोशिश है. इस अकेले गीत पर ‘दिल्ली-6’ के लोकगीत ‘ससुराल गेंदा फूल’ और ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ के लिए लिखे वरुण ग्रोवर के दो गीतों ‘तार बिजली से पतले हमारे पिया’ और ‘काला रे’ का मिलाजुला असर दिखता है. इन्हें आपस में गूंथकर एक गीत की शक्ल देने की कोशिश में जो कुछ ही नया जोड़ा गया वह टाट का पैबंद बन गया.

‘धीमे-धीमे चले पुरवैया’ धुन और बोल दोनों ‘चुपके-चुपके’ फिल्म के टाइटल गीत की याद दिलाते हैं. ‘डाउटवा’ गीत दृश्य को मज़बूती तो देता है लेकिन ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ के लिए ही लिखे वरुण ग्रोवर- स्नेहा खानविलकर के गीत ‘वुमनिया’ की याद भी दिलाता है. गीतों के बोलों में दोहराव और नक़ल धीरे-धीरे हिंदी सिनेमा का स्थायी लक्षण होता जा रहा है जिसके लिए किसी एक फिल्म को दोष देना अन्याय होगा.

हर दृश्य में एक नया समाधान खोजती यह फिल्म सब कुछ सुलझा देने के अपने लोभ के कारण कुछ तो कमजोर हुई है. इसके बावजूद यह हिंदी फिल्म के भविष्य के प्रति आशान्वित करती है. स्त्रियों का जीवन और देश की राजनीति, दोनों समस्याओं से भरे हुए हैं. एक ‘फील गुड’ फिल्म अगर इन सबका समाधान डेढ़ घंटे में निकाल लेना चाहे तो अंत में वह एक ‘आदर्शवादी’ बॉलीवुड हिट से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाती, फिर ये आदर्श कितने ही ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ क्यों न हों!

यह दर्शकों की तालियां भी बटोरती है और कुछ जन जागरण और नागरिक शिक्षा का काम भी कर लेती है. इसके बावजूद अपनी विधा के साथ न्याय नहीं कर पाती और सारी संभावनाओं के रहते सिनेमा के इतिहास में शायद ख़ास जगह नहीं बना पायेगी.

(लेखक अहमदाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रही हैं)