बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद के रक्तरंजित दौर की तरफ पच्चीस साल बाद फिर लौटते हुए हम नए सिरे से उस पुराने द्वंद्व से रूबरू होते हैं जो हर ऐसे सांप्रदायिक दावानल के बहाने उठता है.

बाबरी मस्जिद विध्वंस को पचीस साल का अरसा गुजर गया है. इतना लंबा अरसा जिसमें एक पीढ़ी जवान हो गई है. और राजनीति का भी एक चक्र पूरा हो गया है.

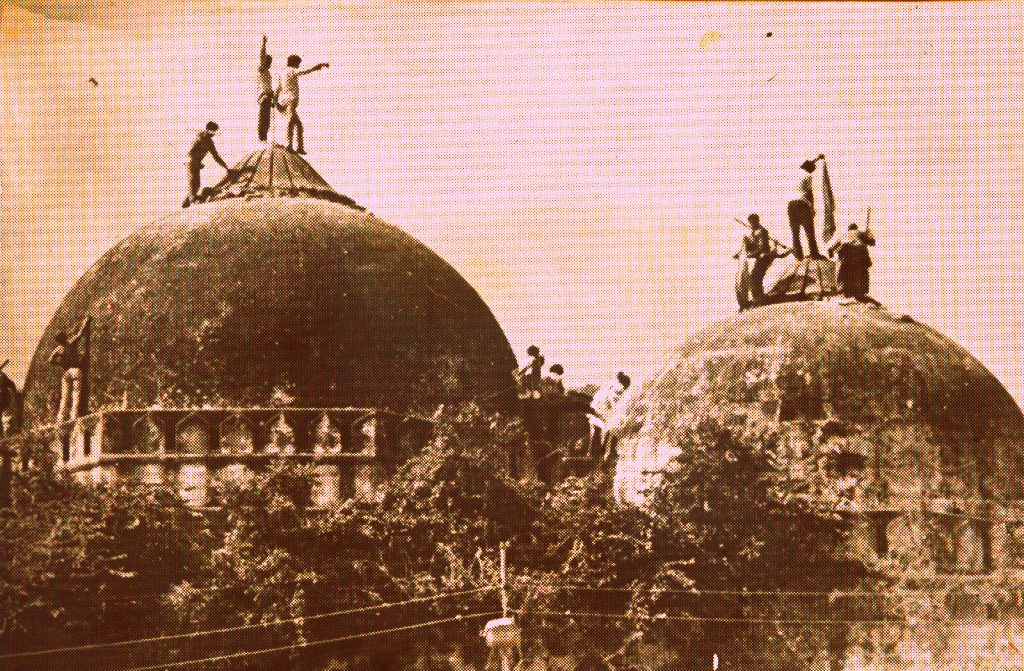

उसके विध्वंस में मुब्तिला वे तमाम लोग, तंजीमें जिन्होंने ‘…एक धक्का और दो’ की आवाज बुलंद की थी, उनके लिए वह ‘शौर्यगााथा’ का एक पन्ना है और अपने ‘पराक्रम’ के ऐसे ही जौहर को तमाम अन्य ठिकानों पर-फिर वह चाहे भौतिक हों या वैचारिक-संस्थागत आजमाना चाहते हैं, आजमा रहे हैं.

फिलवक्त वह ऐसे ही अन्दाज में आगे बढ़ रहे हैं गोया उनको रोकने-टोकने वाला कोई न होे.

इस विध्वंस का जब भी जिक्र होता है, मेरे मन में चित्रों, तस्वीरों, घटनाओं का एक कोलाज सा अनवरत घुमता है, एक प्रसंग तो गोया मन की आंखों पर अंकित हुआ है, जब लगभग 400 साल पुरानी उस मस्जिद को गिराने के लिए चल रही मुहिम उरूज पर थी और उसके अंजामकर्ताओं की तरफ से आवाहन किया गया था कि जनता घरों की छत पर खड़े होकर शाम के वक्त मशालें जलाएं.

वाराणसी के दुर्गाकुंड के पास किराये के मकान की छत पर हम मित्र खड़े थे और रात के उस धुंधलके में हमारे चारों ओर की छतों पर मशालें लिए लोग खड़े थे, सिर्फ हमारी ही छत पर अंधेरा था. अंधेरे में रोशनी की झलक हमेशा ही मन को सुकून देती है, मगर उस रात की रोशनी बेहद डरावनी मालूम पड़ रही थी.

ऐसा लग रहा था कि हमारी उस ‘गुस्ताखी’ के चलते कोई बंदा/बंदी अपनी जलती मशाल को अचानक हमारी तरफ फेंक न दे. रात का वह आतंक झेलने के बाद भी मुल्क की सेक्युलर जमीं पर, उसकी सेक्युलर विरासत पर इतना भरोसा था कि मान बैठे थे कि मस्जिद को कुछ नहीं होगा, जो कुछ हो रहा है यह सब बंदरघुड़की है.

अब पीछे मुड़ कर देखता हूं तो लगता है कि कितने मासूम थे, कितने अज्ञानी थे.

पिछले दिनों प्रेस क्लब में मोहतरमा रूचिरा गुप्ता उन कई पत्रकारों के साथ अपना अनुभव साझा कर रही थी, जिन्होंने उन दिनों अयोध्या को ‘कवर’ किया था – और मुझे कान्स्टिटयूशन क्लब के लाॅन्स में जमा कइयों के सामने संभवतः 9-10 दिसंबर 92 की उनकी बातें याद आईं कि किन संगठित तरीकों से आततायियों ने इस ‘मिशन’ को अंजाम दिया गया था, कितनी लंबी चौड़ी तैयारी चली थी.

जिस तरह परिवार में आई कोई त्रासदी बच्चों को रातोंरात प्रौढ़ बना देती है, उसी तरह 25 साल पहले के उस मुकाम ने तमाम लोगों की तरह अपन को भी राजनीतिक शैशवावस्था से अचानक प्रौढ़ बना दिया था. बहुत बड़ी कीमत अदा की थी लाखों-लाख मासूमों ने इस छोटे से सबक को बड़े हिस्से का समझाने के लिए कि ‘अन्य’ के खिलाफ संगठित हिंसाचार के अंजामकर्ता अब अल्पमत में नहीं हैं.

इस देश में ‘अन्य’ के खिलाफ हिंसा अब जन परिघटना/मास फेनाॅमेनाॅन बन चुकी है. और 1947 में भारत को ‘हिंदू पाकिस्तान’ बनाने को आमादा ताकतें (जिन्हें उस वक्त जबरदस्त शिकस्त मिली थी) अब पहल अपने हाथ में ले चुकी हैं.

1992-93 के दिनों में मुंबई में हुए महाआरतियों के आयोजन और उसके बाद उसमें एकत्रित भीड़ द्वारा चुन-चुनकर की गई हिंसा की घटनाएं याद करके अभी भी सिहरन दौड़ सकती है जिसमें (बकौल श्रीकृष्ण आयोग) ‘सेनापति की तरह ठाकरे सक्रिय रहे थे’, या उन दिनों गुजरात के सूरत के सामूहिक बलात्कार की घटनाओं को देखें, जब किसी खुले मैदान में पीड़िताओं को इकट्ठा कर उनके साथ अत्याचार हुए थे, जिसे बाकायदा फिल्माया गया था. कुछ जानकारों ने बताया था कि उन दिनों इसके वीडियो कैसेट्स भी वितरित किए गए थे.

‘अन्य’ के खिलाफ प्रत्यक्ष हिंसा और यौनिक हिंसा अब एक ‘उत्सव’ के रूप में उपस्थित थी, जिसे बाद में चटखारे लेकर देखा भी जा सकता था.

मिथकों का ध्वंस

आग मुसलसल जेहन में लगी होगी, यूं ही कोई आग में जला नहीं होगा

– अनाम शायर

ऐसा नहीं था कि 92-93 में ही हम सभी इससे रूबरू हुए थे.

यूं तो इसकी झलक हम सभी ने 1983 के नेल्ली जनसंहार में, जब असम में चंद घंटों के अंदर लगभग कई सौ अल्पसंख्यक मार दिए गए थे या 1984 के सिख विरोधी जनसंहार में भी देखी थी, जब उन्मादी भीड़ ने निहत्थे सिखों को कहीं जलते टायर डाल कर तो कहीं अन्य तरीकों से मौत के घाट उतार दिया था.

अकेले दिल्ली में आधिकारिक तौर पर 1,000 लोग मारे गए थे. मगर इतने बड़े पैमाने पर यह सिलसिला पहली दफा उपस्थित था. बंटवारे के बाद हुई हिंसा इस उपमहाद्वीप में संगठित हिंसाचार के एक बड़े मुकाम के तौर पर देखी जाती है, उसी का यह अगला संस्करण था, अधिक व्यापक, अधिक गहरा.

पाल आर ब्रास जैसे विद्वान लंबे समय से यही समझाते आए थे कि दंगों का आयोजन स्वतः स्फूर्त भले दिखे, मगर भारत जैसे मुल्क में उसने संगठित, सुनियोजित शक्ल धारण की है, यहां संस्थागत दंगा प्रणालियां विकसित हुई हैं, जो चाहें तो कहीं भी दंगा करा सकती हैं, उन्हीं की बातें गोया जमीनी शक्ल धारण कर रही थीं.

जाहिर है कि लोगों की व्यापक सहभागिता, संलिप्तता के बिना ऐसी कोशिशें अंजाम तक नहीं पहुंच सकतीं थी, जो इस सहजबोध को सिरे से खारिज कर रही थी कि लोग आम तौर पर अच्छे होते हैं, मिल जुल कर रहना चाहते हैं, मगर उन्हें दक्षिणपंथी राजनीतिक ताकतें बहका देती हैं.

हम यकीन करते आए थे कि सांप्रदायिक हिंसा दरअसल एक अल्पमत का काम है. इस समझदारी का प्रतिबिम्बन हम आम तौर पर उन ‘सदभावना’ रैलियों में देखते आए थे, जो अक्सर दंगों के बाद आयोजित होती रहती थीं, जिसमें हम एक दूसरे को यही समझाते रहते आए थे कि जो कुछ हुआ, वह चंद खराब तत्वों के चलते हुआ, वरना हम सभी लोग सद्भाव के माहौल में रहते चले आए हैं.

अपने आप को जागरूक कहलाने वाला व्यक्ति भी अपने समाज को लेकर कितना गाफिल रह सकता है!

अपने समाज के सहिष्णु होने का मिथक भी लंबे समय से कायम रहा है.

इतिहास में यहां शरण पाने के लिए आते रहे समुदायों, नस्लों का उल्लेख करते हुए यही कहा जाता रहा है कि देखिए हम कितने सहिष्णु रहे हैं. सैंकड़ों साल पहले यहां पहुंचे यहूदियों, पारसी का उदाहरण देकर हम कहते आए हैं कि बाकी मुल्कों की तुलना में यहां कितनी सहनशीलता है.

निश्चित ही इसमें एक चुनिंदा स्मृतिलोप अर्थात सिलेक्टिव एमनेशिया की स्थिति दिखती आयी है. कहने का तात्पर्य, ऐसे तथ्यों का चयन जो हमारे सूत्रीकरण के लिए मुफीद जान पड़े.

अपने सहिष्णुता के दंभ से गौरवान्वित होते प्रबुद्ध जन यह नहीं सोचते कि यह वही मुल्क है जहां बौद्ध धर्म का कभी बोलबाला रहा और कुछ सदी बाद यहां उसका नामलेवा तक नहीं बचा, वह दुनिया के अन्य भागों में फैला.

क्या उसके वर्चस्वशाली स्थिति से उसके हाशिये पर जाने को महज धर्मशास्त्रीय बहसों तक सीमित किया जा सकता है, निश्चित ही नहीं.

आजादी के बाद पहली दफा इतने विकराल एवं व्यापक पैमाने पर हुई उस संगठित हिंसा की परतें खोल कर देखने की कोशिश करें तो इस सच्चाई से परदा हटता है कि अपना मुल्क जो अहिंसा के पुजारी के देश के तौर पर जरूर चर्चित रहता है, मगर वहां एक किस्म की हिंसा को न केवल ‘वैध’ समझा जाता है बल्कि उसे धर्म की स्वीकार्यता भी मिली रहती है.

दलितों, स्त्रियों और समाज के अन्य उत्पीड़ित तबकों के खिलाफ हिंसा को सनातन काल से दैवी स्वीकार्यता और सामाजिक वैधता हासिल है और यह बात भी सही है कि आधुनिकता के आगमन ने इस व्यापक चित्र में कोई गुणात्मक तब्दीली नहीं की है.

ध्यान रहे कि ऐसी तमाम प्रथाओं एवं सोपानक्रमों (जिनकी जड़ें हिंदू धर्म के आचरण में ढूंढ़ी जा सकती हैं) की छाप इस क्षेत्र में अन्य धर्मों पर भी मिलती और दिखती है.

अपने एक आलेख ‘मिथ आफ टालरेंस’ में अशोक रूद्र बहुत सटीक बात कहते हैं, ‘हिंदू धर्म ऐसी जीवन प्रणालियों और विचारों एवं मूल्य व्यवस्थाओं को लेकर सहिष्णु दिखता है जिन्होंने बुनियादी तौर पर अपने हिंदूकरण के प्रति सहमति दी.’

भारत की साझी विरासत भी हम सभी के चिंतन का एक महत्वपूर्ण फोकस रही है, जो गंगा-जमुनी तहजीब की अक्सर बात करते रहे हैं.

दरअसल भारत के धर्मनिरपेक्ष आंदोलन ने भारत की उस छवि पर हमेशा अधिक जोर दिया है जो ‘उसके लंबे इतिहास के दौरान, विविधतापूर्ण, बहुवचनी और सहिष्णु सभ्यता की रही है’ जिसे बुद्ध, कबीर, नानक की भूमि के तौर पर, सम्राट अशोक, अकबर और गांधी की धरती के तौर पर हमेशा प्रोजेक्ट किया गया है.

इसके पीछे उनका मकसद रहा है ‘हिंदुत्व दक्षिणपंथ द्वारा भारतीय संस्कति की जो संकीर्ण, असहिष्णु, असमावेशी, एकाश्म छवि पेश की जाती है (जिसे प्रोफेसर रोमिला थापर ‘हिंदू धर्म का सामीकरण कहती हैं’) उसका प्रतिवाद किया जाए.’

इसी बुनियाद पर उसने अस्तित्वमान संस्कृति का जश्न मनाया है, जिसने उसके हिसाब से हर प्रमुख आस्था को यहां फलने-फूलने दिया, जहां ‘दमित आस्थाओं को ठौर मिला’ और जहां ‘आध्यात्मिक और रहस्यवादी परम्पराओं के साथ बहुवचनी और संदेह प्रकट करने वाली परम्पराएं फलती-फूलती रहीं.’

इसी समझदारी के आधार पर उसने हिंदुत्व वर्चस्ववादी ताकतों को प्रश्नांकित करने, उन पर सवाल उठाने और उन्हें चुनौती देने की कोशिश की है, भक्ति एवं सूफी परंपराओं की दुहाई देना इसी का एक प्रतिबिम्बन कहा जा सकता है.

साझी परंपराएं विकसित हुईं, मजारों पर मन्नत मांगने के लिए जाने वाले हिंदू परिवारों को या अजमेर शरीफ के दरगाह पर पहुंचने वाले हिंदू परिवारों को आज भी देखा जा सकता है. आंध्र प्रदेश/तेलंगानाा के गांवोें में आप ऐसे मुस्लिम परिवारों से भी मिल सकते हैं जो अपनी संतान के नामकरण के लिए गांव के पंडित से मशविरा करते हैं.

लोकसंस्कृति में ऐसे तत्वों को आज भी अवश्य ढूंढा जा सकता है. मगर अब यह समझना होगा कि आज स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं. दरअसल जैसे ही राज्य ने या अभिजात तबकों ने हस्तक्षेप किया उनमें दरारें पड़नी शुरू हो गईं.

कुछ सौ साल पुराने एक प्रार्थनास्थल के विध्वंस की यह मुहिम जिसने दमित तबके के एक हिस्से में भी (जो मनुवादी व्यवस्था के सोपानक्रम के तहत सदियों से उत्पीड़ित-वंचित रहता आया है और जिसकी इस दुर्गति के लिए धर्म वैधता प्रदान करता आया है) अलसुबह अपनी धार्मिक पहचान का एहसास जगाया और उसे कहीं-कहीं आक्रामकता भी प्रदान की, उस पृष्ठभूमि में यही महसूस हुआ कि साझी परंपरा की बात कितनी कमजोर बुनियाद पर खड़ी थी.

नए प्रश्नों से रूबरू

विध्वंस और उसके बाद चले घटनाक्रम से महज तमाम मिथक ही नहीं टूटे, जिन्हें लंबे समय से हमने अपने गले से लगाए रखा था, मगर नए सवाल भी उठे. एक तरफ बढ़ता बहुसंख्यकवाद का, सांप्रदायिकता का खतरा और उसकी काट के लिए, धर्मनिरपेक्षता की मजबूती के लिए वहीं जारी कदमताल, यह सिलसिला लंबे समय तक नहीं चलने वाला था.

अब महज पुरानी समझदारी दोहराने से काम नहीं चल रहा था कुछ नई जमीन तोड़ने की जरूरत थी ?

यह सवाल उठा कि आखिर हिंदुत्व की इस वर्चस्ववादी परियोजना में महाराष्ट्र की केंद्रीयता के मसले का क्या राज है. सावरकर, हेडगेवार, गोलवलकर, देवरस से लेकर ठाकरे परिवार सब कोई यहीं कि सरजमीं से क्यों जुड़ा रहा है?

आखिर ऐसा इलाका, जो फुले, आंबेडकर, शाहू महाराज, सावित्रीबाई फुले आदि सामाजिक इंकलाबियों की महान विरासत का साक्षी रहा है, जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कभी दस फीसदी से आगे नहीं बढ़ी और जहां वह कभी राजनीतिक तौर पर ताकतवर नहीं है, वह किस तरह एक ऐसे इलाके में रूपांतरित हो सका जिसने न केवल तमाम हिंदुत्व विचारकों और उनके संगठनों को ही नहीं बल्कि इन विचारों की लोकप्रिय वैधता को जनम दिया.

किस वजह से हिंदू राष्ट्र के नाम पर खड़े संगठनों को यहां इतनी वैधता हासिल हुई है?

यह एक ऐसी पहेली है जिसे ठीक से समझा जाए तो आम तौर पर हिंदुत्व की सियासत को जिस तरह देखा जाता रहा है, उसके विपरीत बात लग सकती है.

याद रहे हिंदुत्व के विचार और सियासत को आम तौर पर धार्मिक कल्पितों केे रूप में प्रस्तुत किया जाता है, समझा जाता है.

एक छोटा स्पष्टीकरण यहां हिंदुत्व शब्द को लेकर आवश्यक है. यहां हमारे लिए हिंदुत्व का अर्थ हिंदू धर्म से नहीं है, पोलिटिकल हिंदुइज्म अर्थात हिंदू धर्म के नाम से संचालित राजनीतिक परियोजना से है.

सावरकर अपनी चर्चित किताब ‘हिंदुत्व’ में खुद इस बात को रेखांकित करते हैं कि उनके लिए हिंदुत्व के क्या मायने हैं.

उसके हिमायतियों के लिए वह ‘हिंदू राष्ट्र’ (जो उनके मुताबिक बेहद पहले से अस्तित्व में है) के खिलाफ विभिन्न छटाओं के ‘आक्रमणकर्ताओं’ द्वारा अंजाम दी गई ‘ऐतिहासिक गलतियों’ को ठीक करने का एकमात्र रास्ता है.

इस असमावेशी विचार का प्रतिकारक जो पारंपारिक सेक्युलर विचार है वह उसकी कार्रवाइयों को औचित्य प्रदान करते ‘हम’ और ‘वे’ के तर्क को खारिज करता है, धर्म के आधार पर लोगों के बीच लगातार विवाद से इंकार करता है, साझी विरासत के उभार एवं कई मिली-जुली परंपराओं के फलने-फूलने की बात करता है.

इसमें कोई अचरज नहीं जान पड़ता कि धार्मिक कल्पितों के रूप में प्रस्तुत इस विचार के अंतर्गत सांप्रदायिक विवादों का विस्फोटक प्रगटीकरण यहां समुदाय के ‘चंद बुरे लोगों’ की हरकतों के नतीजे के तौर पर पेश होता है, जिन्हें निष्प्रभावी करना है या जिनके प्रभाव को न्यूनतम करना है.

इस समझदारी की तार्किक परिणति यही है कि धर्मनिरपेक्षता को यहां जिस तरह राज्य के कामकाज में आचरण में लाया जाता है, वह सर्वधर्मसमभाव के इर्द-गिर्द घुमती दिखती है. राज्य और समाज के संचालन से धर्म के अलगाव के तौर पर इसे देखा ही नहीं जाता.

इस स्थापित समझदारी के विपरीत क्या यह कहना मुनासिब होगा कि हिंदुत्व का अर्थ है भारतीय समाज में वर्चस्व कायम करती और उसका समरूपीकरण करती मनुवादी परियोजना का विस्तार, जिसे एक तरह से शूद्रों और अतिशूद्रों में उठे आलोड़नों के खिलाफ ब्राह्मणवादी/मनुवादी प्रतिक्रांति भी कहा जा सकता है.

याद रहे औपनिवेशिक शासन द्वारा अपने शासन की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए जिस किस्म की नीतियां अपनाई गई थीं (उदाहरण के लिए शिक्षा के दरवाजे शूद्रों-अतिशूद्रों के लिए खोल देना या कानून के सामने सभी को समान दर्जा आदि ) के चलते तथा तमाम सामाजिक क्रांतिकारियों ने जिन आंदोलनों की अगुआई की थी, उनके चलते सदियों से चले आ रहे सामाजिक बंधनों में ढील पड़ने की संभावना बनी थी.

आखिर हम हिंदुत्व के विश्वदृष्टिकोण उभार को मनुवाद के खिलाफ सावित्री बाई, फातिमा शेख, जोतिबा फुले तथा इस आंदोलन के अन्य महारथियों-सत्यशोधक समाज से लगायत सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या इंडिपेडेंट लेबर पार्टी तथा रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया, या जयोति थास, अछूतानंद, मंगू राम, आंबेडकर जैसे सामाजिक विद्रोहियों की कोशिशों के साथ किस तरह जोड़ सकते हैं?

इस प्रश्न का संतोषजनक जवाब तभी मिल सकता है जब हम हिंदुत्व के उभार को लेकर प्रचलित तमाम धारणाओं पर नए सिरे से निगाह डालें और उन पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हों.

दूसरे शब्दों में कहें तो हमें (बकौल दिलीप मेनन) ‘जाति, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के बीच के अंतरंग संबंधों की पड़ताल करने के प्रति जो आम अनिच्छा दिखती है’ (पेज 2, द ब्लाइंडनेस आफ साइट, नवयान 2006) उसे संबोधित करना होगा.

वे लिखते हैं:

हिंदू धर्म की आंतरिक हिंसा काफी हद तक मुसलमानों के खिलाफ निर्देशित बाहरी हिंसा को स्पष्ट करती है जब हम मानते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर वह पहले घटित हुई है. सवाल यह उठना चाहिए: आंतरिक अन्य अर्थात दलित के खिलाफ केंद्रित हिंसा किस तरह (जो अंतर्निहित असमानता के सन्दर्भ में ही मूलतः परिभाषित होती है) कुछ विशिष्ट मुकामों पर बाहरी अन्य अर्थात मुस्लिम के खिलाफ आक्रमण ( जो अंतर्निहित भिन्नता के तौर पर परिभाषित होती है) में रूपांतरित होती है? क्या सांप्रदायिकता भारतीय समाज में व्याप्त हिंसा और असमानता के केंद्रीय मुद्दे का विस्थापन/विचलन (डिफ्लेक्शन) है?

वास्तविक न्याय के बिना असली शांति?

बाबरी मस्जिद विध्वंस की प्रत्यक्ष घटना पर ‘न्यूजट्रैक’ द्वारा तैयार की गई आधे घंटे की फिल्म किसी ने देखी है.

यह उन दिनों की बात है जब अभी इलेक्ट्रानिक चैनलों की बाढ़ नहीं आई थी, उन दिनों ‘न्यूजट्रैक’ की वीडिओ न्यूज मैगजीन चर्चा में रहती थी. सेंसर बोर्ड ने ‘न्यूजट्रैक’ की इस विशिष्ट प्रस्तुति पर पाबंदी लगायी थी.

निर्माता ने जब इस आदेश को चुनौती देते हुए बंबई के अपेलेट ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की तो न्यायमूर्ति लेन्टिन ने जो आदेश दिया था उसके लब्ज थे ‘न केवल इस टेप को अनुमति मिलनी चाहिए बल्कि भारत के हर नागरिक के लिए इसका देखना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए.’ यह अलग बात है कि दूरदर्शन ने इस पर अमल नहीं किया.

आखिर क्या था इस टेप में. ‘हिंदुस्तान टाईम्स’ के अंक में (20 दिसम्बर 2009) ‘न्यूजट्रैक’ की तत्कालीन निर्मात्री मधु त्रेहन ने विस्तार से लेख लिख कर इस पर रोशनी डाली थी. लेख का शीर्षक था ‘साॅ दिस, लिब्राहन!’

गौरतलब है कि 23 नवंबर 1992 से ही ‘न्यूजट्रैक’ की टीम अयोध्या में मौजूद थी, जिसने वहां हो रही तमाम छोटी बड़ी घटना को कैमरे में कैद किया था.

टेप में दिखाया गया है कि किस तरह हिंदुत्ववादी नेता भीड़ का आह्वान कर रहे हैं कि मस्जिद गिरानी होगी और मंदिर बनाना होगा. रस्सी, गैती-फावड़ा और बोल्डरों के साथ मस्जिद विध्वंस की ‘प्रैक्टिस’ कर रही टीमों को भी कैमरे में शूट किया गया.

वास्तविक मस्जिद विध्वंस के वक्त किस तरह सुनियोजित ढंग से पत्रकारों को निशाना बनाया गया, यहां तक कि कारसेवकों ने किस तरह वहां ‘मोर्चा संभाला’ और आम सहभागियों को वहां से खदेड़ा सारे दृश्य कैमरे में कैद है.

मधु त्रेहन लेख में व्यंगोक्ति के साथ पूछती हैं कि जिस हकीकत को ‘न्यूजट्रैक’ ने आधे घंटे की टेप में उजागर किया था उसे समझने के लिए जनाब लिब्राहन को सतरह साल लगे- मालूम हो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के पीछे की साजिश को उजागर करने के लिए तत्कालीन राव सरकार ने इस आयोग का गठन किया था.

आयोग की रिपोर्ट ने हिंदुत्ववादी जमातों के इस झूठ को बेपर्द किया था कि बाबरी मस्जिद की तबाही एक स्वतः स्फूर्त घटना थी. कमीशन की जांच बताती है कि जिस पेशेवराना अंदाज में मस्जिद की तबाही को अंजाम दिया गया, उसे अंजाम देनेवालों ने अपने चेहरे ढंके हुए थे, और बेहद योजनाबद्व ढंग से वहीं कामचलाउ मंदिर का निर्माण किया गया, यह बातें उस योजना को उजागर करती हैं.

कमीशन ने हिंदुत्ववादी संगठनों के आपसी ‘श्रमविभाजन’ को भी उजागर किया था जहां कुछ अग्रणी नेता ज्यादा उग्र जुबां बोल रहे थे तो कुछ माडरेट बने हुए थे.

हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि न लिब्राहन आयोग की सौम्य सी सिफारिशों पर खास कार्रवाई नहीं हुई और न ही मस्जिद विध्वंस के बाद हुए मुंबई दंगे जहां आधिकारिक तौर पर एक हजार लोग मारे गए थे और एक लाख विस्थापित हुए थे, उसकी जांच के लिए बने श्रीकृष्ण आयोग की सिफारिशों को अमली जामा पहनाया गया जिसने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद के रक्तरंजित दौर की तरफ पच्चीस साल बाद फिर लौटते हुए, हम नए सिरे से उस पुराने द्वंद्व से रूबरू होते हैं जो हर ऐसे सांप्रदायिक दावानल के बहाने उठता है.

लोग पूछते हैं कि क्या यह जरूरी नहीं कि हम नया पन्ना पलटें और अपने भयानक अतीत से मुक्त हों. यह बात भी उछाली जाती है कि अगर हम हत्याओं, जनसंहारों की बात करेंगे तो बड़ी मेहनत से विभिन्न समुदायों के बीच जो अमन कायम किया गया है, वह भंग हो सकता है.

अगर चंद पुराने आंकड़ों को पलटें तो पता चलता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत ‘ब्यूरो आॅफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट’ ने किए अध्ययन में यह बात सामने आई थी कि वर्ष 1954 से 1996 के दरमियान दंगों की 21,000 घटनाओं में 16,000 से अधिक लोग मारे गए थे, जबकि एक लाख से अधिक घायल हुए थे. इनमें से मुट्ठीभर लोगों को ही अपने अपराधों की सज़ा मिल सकी है.’ (कम्यूनल रायट्स, इंडिया टुडे, जुलाई 21, 2003)

क्या अब यह वक्त नहीं आ पहुंचा है कि स्थायी शांति हासिल करने के लिए हम न्याय की मांग को बुलंद करें. क्या वास्तविक न्याय के बिना असली शांति कायम हो सकती है कभी?

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता और चिंतक हैं)