हिंदी कहानी के अद्भुत हस्ताक्षर शशिभूषण द्विवेदी की कुछ बरस पहले असमय मृत्यु हो गई थी. उनकी स्मृति में जानकी पुल ट्रस्ट ने प्रति वर्ष 51 हज़ार रुपये के सम्मान की घोषणा की है. वर्ष 2023 का प्रथम ‘शशिभूषण द्विवेदी स्मृति सम्मान’ 6 जुलाई को नई दिल्ली में युवा लेखिका दिव्या विजय को उनके कहानी संग्रह ‘सगबग मन’ के लिए दिया जाएगा.

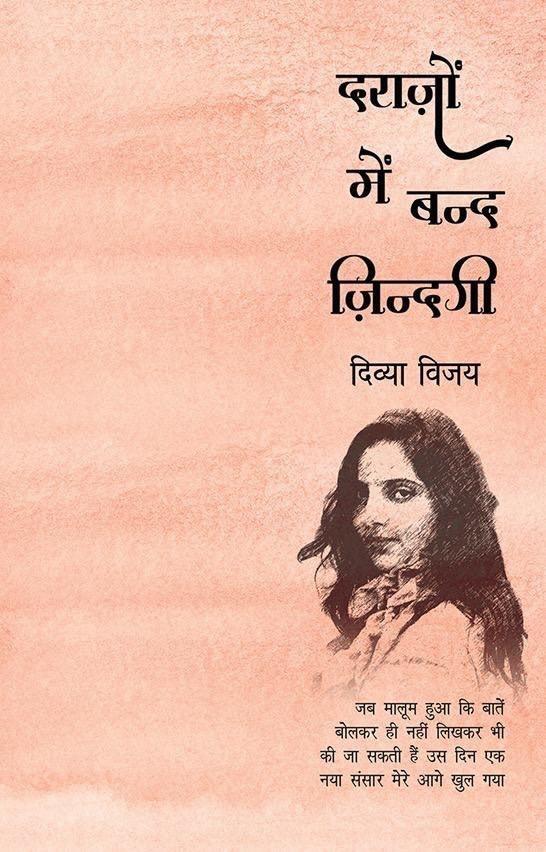

इस अवसर पर प्रस्तुत है उनकी हालिया प्रकाशित डायरी ‘दराज़ों में बंद ज़िंदगी’ पर केंद्रित युवा लेखिका तसनीम ख़ान के साथ उनका संवाद.

दो लेखिकाओं के बीच का यह संवाद संवेदना और समानुभूति की नाज़ुक और बारीक़ तहों के भीतर दर्ज होता है. हिंदी में डायरी को आमतौर तौर पर फुटलक खाते में रखा जाता रहा है लेकिन दिव्या विजय की डायरी इस विधा के भीतर गहरे से उतरती है.

§

डायरी एक निजी आख्यान है, जिसमें लिखने वाले का निज कैद रहता है. एक चाबी लगी दराज़ में हम सभी ने किसी न किसी की डायरी बंद देखी है. यह चाबी कैसे खोल दी आपने? अपने जीवन को जमाने के सामने कैसे रख दिया?

चाबी खोलना आसान नहीं था. जब से डायरी लिखना आरंभ किया तब से उसे बहुत निजी रखती, समझती थी. लगता था लड़कपन के अनुभव भी भला बांटने की वस्तु हैं, यह भी बांट दिया तो अपना क्या रहा! एक अचकचाहट, एक आत्मसंशय तो कहानियों के छपने को लेकर भी था. डायरी की एक प्रविष्टि में भी इस बात का ज़िक्र है. जब कहानियों के माध्यम से स्वयं को साझा करना शुरू किया, डायरी तब भी निजी के खाते में ही आती थी पर अब उसमें पहले-सी ख़ाम-ख़याली नहीं थी, चिंतन के घेरे मे बहुत कुछ आ गया था. आख़िर हमारा लेखक भी हमारे साथ अलग-अलग अवस्था पार कर परिपक्व होता है.

‘अलग़ोज़े की धुन पर’ प्रकाशित होने के कुछ समय बाद एक रोज़ मीरा जी (राजपाल प्रकाशन की प्रकाशक मीरा जौहरी) ने पूछा था, ‘आजकल क्या लिख रही हो?’ मैंने जवाब दिया अभी लिखने के नाम पर बस डायरी. उन्होंने कहा था, ‘ख़ुद से बात कर आत्मतुष्टि होती होगी, उसे भी पुस्तक रूप दे दो’. मेरे मन में संकोच था. अपनी वल्नरेबिलिटी को बांटते की सकुचाहट थी.

बाद में सोचती रही कि डायरी की आत्मानुभूति, एकालाप पढ़ने में लोग क्यों ही उत्सुक होंगे जहां शब्द कम चुप्पियां ज़्यादा हैं. इंट्रोवर्ट स्वभाव ने भी प्रतिवाद किया कि डायरी में लेखक एकदम पारदर्शी हो जाता है. पर मेरी कहानियों को मिले स्वीकार से मुझे लगा कि जब लेखक के तौर पर स्वयं को पाठकों को सौंप ही दिया है तो अब विधा का क्या भेद रखना. दूसरों का पढ़ा हुआ डायरी साहित्य याद आया, एक पाठक के रूप में उनका रसास्वादन मुझे भाया था. और फिर डायरी में मैं अकेली तो नहीं रहूंगी, वहां होंगे मेरे अनुभव संचित दिन… अपनी गरिमा के साथ. और बस, दराज़ की चाबी खुल गई.

डायरी के पन्ने कथा कह रहे हैं. क्या डायरी लिखते हुए आपका कथाकार हावी रहा?

बल्कि जो कथाकार से इतर बच गया वह डायरी में स्थान पा गया… ऐसी जीवनानुभूति जो बस ख़ुद से कहने की थी. हर अनुभव को तो कहानी के फलक की दरकार नहीं होती, उसे अपेक्षित होती हैं कुछ पंक्तियां, जस की तस. कहानी में तो कल्पना का मिश्रण रहेगा ही, वहां बात पात्रों के माध्यम से कही जाएगी. पात्र उसे अपने चारित्रिकता से ढंक लेगा पर यह मेरा अपना था… अनावृत्त, अप्रत्याशित जो डायरी में ही रूपाकार ग्रहण कर पाता था. यह मनमौजी था. तात्कालिक दबाव में जब किसी विचार सूत्र ने डायरी के पेज पर स्पंदन पाया, कहानी की तरह कलात्मक उद्देश्य लिए, दृश्य हो जाने की आतुरी उसमें नहीं रही. बल्कि कई बार तो कहानी के चिंतन से अवकाश ही मुझे डायरी में मिला.

कहानी में तो हमें निरपेक्ष रहना होता है, डायरी में तो जो ख़याल मुझे भाए उनका पक्ष ले सस्नेह देर तक पुचकारा.

डायरी लिखते वक्त कहानीकार तटस्थ ही रहा आया, एकदम साक्षी भाव में. पर लेखन ने संस्कार तो छुटपन में, डायरी के संवादी एकालाप के दौरान ही पाया था. इसलिए इस किताब में जब-जब अतीत शाना थपथपाने लगता तो हो सकता है कहानीकार ने भी वहां कलम पकड़ी हो क्योंकि पाठकों ने भी डायरी की रोचकता में क़िस्सागोई को लक्षित किया है.

एक जगह आप कहती है कि बोल्डनेस की परिभाषा स्पष्ट नहीं? आपकी नज़र में बोल्डनेस क्या है?

बोल्ड शब्द आते ही एक अलग तस्वीर हमारे आगे बनती है. अक्सर बोल्ड का अर्थ देह से लिया जाता है. भले ही वह देह का एक्स्पोज़र हो अथवा कहानियों में दैहिक संबंधों का ज़िक्र (दृश्य आदि). किंतु बोल्डनेस को मात्र देह तक सीमित नहीं किया जा सकता. साहित्य और सिनेमा में अंतर है. सिनेमा के बोल्ड सीन साहित्य की बोल्डनेस से अलग हैं. साहित्य की बोल्डनेस समाज की कुरीतियों पर वार करती है. हमारी सुप्त चेतना पर प्रहार करती है. बोल्डनेस वह जो आवरण उतार कर नग्न सत्य हमारे सामने ला रख दे. बोल्डनेस का अर्थ अपने लिए स्पेस बनाना, अपने लिए अपने नियम स्वयं चुनना है. स्वयं के सत्य को साथ रखकर, स्वयं की दृष्टि में विजयी होना बोल्डनेस है.

डायरी में यह बात मैंने कहानियों की बात करते हुए कही थी. मेरी कई कहानियां हैं जो अलग-अलग कारणों से मुझे बोल्ड होने की श्रेणी में फ़िट बैठती दिखाई देती हैं.

मसलन ‘काचर’ की नायिका एक अपरिचित स्थान पर, अनंत कठिनाइयों से भिड़ंत होने पर भी ख़ुद को थाम कर रखती है. ‘यूं तो प्रेमी पचहत्तर हमारे’ में नायिका बार-नृत्यांगनाओं के साथ नृत्य कर न सिर्फ़ समाज के एक अवरोध को पार करती है बल्कि दोनों प्रकार की स्त्रियों को जिस तरह हमारा समाज विभक्त करता है उन श्रेणियों को भी तोड़ती है.

फ़िर एक कहानी है ‘नज़राना-ए-शिकस्त’ जिसमें स्त्री अपनी मृत्यु के बाद ऐसा ‘सटल रिवेंज’ लेती है कि उसकी गूंज पीछे रह गए पति के जीवन में रोज़ सुनाई देगी. कुछ और कहानियां भी हैं जहां देह है किंतु उनमें अंतर्निहित दूसरी बातों को समझने की दरकार है. जैसे ‘प्यार की कीमिया’ जहां एक लड़की सेक्स-वर्कर होते हुए भी मात्र एक पुरुष से प्रेम करती है. ‘महानिर्वाण’ जहां मृत्यु के समय स्त्री-देह से सम्बंधित रीतियों पर करारा व्यंग्य है.

कहानियों की बात करते हुए किताब में ज़िक्र उन लोगों का भी है जो कथानक और किरदारों का लेखक के चरित्र से सीधा संबंध जोड़ देते हैं. कभी दबे-छिपे, कभी खुल कर कहानियों को लेखक की आपबीती कहते/समझते हुए चरित्र-हनन का आनंद लेते हैं. ऐसी बेजा बातों को लगातार सुनते हुए भी अपने मन का लिखते जाना एक लेखक के कॉन्टेक्स्ट में बोल्डनेस है.

डायरी में जहां तारीखों का आज दर्ज है, वहीं उन पलों में अतीत भी है. क्या इंसान होने के नाते हम किसी पल अतीत से अलग नहीं होते?

जहां ऐसा हुआ है उन पलों से अतीत का कमिटमेंट ज़रूर रहा होगा. वर्तमान ने उसका सूनापन महसूसा और ठिठक कर उसे पुकारा होगा. आज न भी पुकारे तो भी गुज़रे कल ने वापिस आने के लिए कब औपचारिकताएं मानी हैं! जाते हुए को विदा करते हमारे हाथ स्वतः हवा में उठ जाते हैं पर हमारी आंखों, हमारी स्मृतियों के हाथ नहीं उठते. वैसे भी वैचारिक आलोक में समय का कौन-सा कोना कब उजागर होने लगे मालूम नहीं चलता. क्या हमने कभी स्वयं को स्मृतिहीन पाया है?

मनुष्य वर्तमान में बहुत ज़्यादा देर रह नहीं पाता. वर्तमान होता ही कितना-सा है! आप जितने भर में कहेंगे कि यह वर्तमान है उतने में वह बीत जाएगा. सामने दीखता हुआ एक पेड़ भी आपको कोई बात याद करा देगा, अतीत से वह दोस्त निकल आएगा जिसके साथ पहली बार पेड़ पर चढ़ना सीखा और वहां से गिर कर खाई चोट स्मृति में टीसने लगेगी. यह अयत्नज, स्वतः स्फुरित होता है. बस एक कौंध में घटित हो जाता है और फिर उसे पार कर ही पुनः वर्तमान में लौटा जाता है. ज़्यादातर आप यह भी पिनपॉइंट नहीं कर पाएंगे कि अतीत की शुरुआत हुई कहां से और कैसे एक पर एक उसकी तहें उतरती चली गईं.

यहां आपके रोजानामचे में आत्मसजगता दिखाई दे रही है. कई बातें बिटवीन द लाइंस नज़र आती है. क्या वाकई छपने से पहले आपने इस डायरी को संपादित किया, यानी क्या कुछ इस डायरी में से रख भी लिया गया है?

बीते दिन को समेटने की प्रक्रिया में सोद्देश्य मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा. किंतु डायरी की प्रविष्टियों के सामने किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का दबाव तो था नहीं इसलिए व्यतिक्रम भी है. उस दौरान ‘बिटवीन द लाइंस’ कुछ दिखता है तो मेरा इनकार नहीं. उन क्षणों की इंटेंसिटी इतनी रही होगी कि अनकहे होने पर भी दबे पांव वे चले आए हैं और उनकी उपस्थिति चीह्नी जा रही है.

एक क्षणिक ज्वार जो केवल तट को भिगोने आया और मैं उसे चट्टानों से टकराहट समझ बैठी. या जब लिखते-लिखते डायरी पर ही आंखें पसर कर मुँद गईं..सुबह उठी तो जो अधूरा था अधूरा ही रहा क्योंकि तब तक उसका आवेग जाता रहा. या जहां मैं एक ही विचार से इतना बिंधी रही कि बार-बार उसी का ज़िक्र कर बैठी. उनमें से इनी-गिनी बातों को निजी डायरी में ही रहने दिया, वे किताब तक नहीं पहुंच पाईं.

शादी के बाद की महिलाओं की जिंदगी पर एक प्रश्न कई तारीखों पर दर्ज है. घर संभालते, वो खुद को संभालना क्यों भूल जाती हैं? यह बड़ा प्रश्न डायरी में ही मिला है.

अपवादों को छोड़ दें तो जिन औरतों का ज़िक्र डायरी में है उनकी बाबत मैंने यही देखा है कि घर-बार का दायित्व मिलते ही वे अपनी तरफ़ से आंखें मूंद लेती हैं. उनके व्यक्तित्व का विकास पत्नी, बहू और मां के तौर पर ही होता है और उसी में उनकी सार्थकता बता दी जाती है. इस भूमिका में अव्वल आने का दबाव इतना अधिक होता है कि उनका ‘स्व’ विकसित हो ही नहीं पाता. हर रिश्ते से जुड़ी भूमिका में उन पर अतिरिक्त स्नेहशील होने का दबाव इस तरह होता है छोटे से छोटे इनकार को भी उनकी कमी समझ लिया जाता है. समाजीकरण इस सब का मुख्य कारण है जिसमें वैवाहिक जीवन की सफलता ही उनके जीवन का मुख्य आधार है. बचपने से उन्हें इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है कि वे मान बैठती हैं अपने लिए ही नहीं वरन् पूरे पिता पक्ष के लिए सम्मान उन्हें ही अर्जित करना है.

अपने से पहले दूसरों को रखने की ट्रेनिंग इस कदर हावी है कि अपनी सृजनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं भी वे केवल घर के कामों तक सीमित कर देती हैं और उसी में अपने लिए वैलिडेशन खोजने लगती हैं. इतना सब होने पर भी अपनी मर्ज़ी से खर्च करने से पहले उन्हें सौ सवालों के जवाब सोचने पड़ते हैं. यदि आप इन पर चर्चा करने जाएं तो वहां तर्क यह कह कर विदा कर दिया जाता है कि भारत में नारी का स्थान इसीलिए ऊपर है क्योंकि वह परिवार के लिए ही सोचती है.

एक जगह आपने लिखा है कि जब बुद्धिजीवियों का यह हाल है तो आम पुरुषों का क्या? आपने हाउसवाइफ के जीवन पर गहरी टीस दर्ज की. अब तक के लेखन जगत को देखकर क्या लगता है, क्या महिला अधिकारों की बातें सतही हैं?

सतही तो नहीं पर सफ़र अभी बहुत बाकी है. आख़िर बौद्धिक पुरुषों की कंडीशनिंग भी उसी तरह हुई है. ज़रा-बहुत बदलाव हैं किंतु बातचीत में दूर तक जाने पर वैसी टिप्पणियां धीमे स्वर में ही सही सुनाई ज़रूर देती हैं. भीतर गहरे जो धंसा है उससे पार पाने में अभी समय है. आज के युग में भी महिला अधिकारों की बात अलग से करनी पड़ रही है तो इसका अर्थ क्या है! क्या पुरुष अधिकारों की बात हमें अलग से करनी पड़ती है?

हाउसवाइफ को ‘टेकन फॉर ग्रांटेड’ लिया जाना तो जग-ज़ाहिर है ही. एक दूसरे उदाहरण के लिए कामकाजी महिला के संदर्भ में देखिए, उसकी प्रशंसा करते वक़्त कहा जाता है बहुत स्मार्ट है, घर और दफ़्तर एक-बराबर संभाल रही है. उसका ख़ुद को इस तरह खपा देना रेखांकित नहीं किया जाता क्योंकि यह तो उसका कर्त्तव्य था, उसने अलग क्या कर दिया. लेकिन घर का काम (हाउस-हेल्प अगर है तो उसे मैनेज करना भी उसी का काम है.) पिछड़ते ही ऑफ़िस की कामयाबी एक अयोग्यता बन जाती है. यह आम धारणा है एक महिला कर्मचारी की सफलता मां, पत्नी, बहू की विफलता से ही निकलेगी.

मेरी एक परिचित के दफ़्तर में यह आम धारणा है कि महिला को काम दिए जाने पर काम न तो अच्छे से होगा और न समय पर क्योंकि उसका ध्यान घर के कामों पर भी केंद्रित होगा. उसके घर पर भी यही समझा जाता है कि घर पर उसका पूरा ध्यान नहीं क्योंकि उसे तो दफ़्तर के काम से ही फुर्सत नहीं. दोनों जगहों पर उसकी कार्यक्षमता अपमान बोध से गुज़रती है, चाहे वह कितना ही अच्छा परफॉर्म क्यों न कर ले.

और देखिए यह ‘टग ऑफ वॉर’ वाली स्थिति स्त्री के सामने ही है. हर महिला को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है. समाज ने उसे विशिष्ट अधिकारों की श्रेणी में ला दिया है.

‘ज़बान का अपना नॉस्टेलजिया होता.’ अहा, कई स्वाद याद आए. आपके इस नॉस्टेलजिया के बारे में बताएं.

डायरी में ज़बान के नॉस्टेलजिया का ज़िक्र आता है नैनीताल की यात्रा के दौरान, जहां पिछली यात्रा में एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा नमक लगा शहतूत खिलाना याद आता है. यहां नॉस्टेलजिया मात्र स्वाद का नहीं है. उस वातावरण का है, उस व्यक्ति का है, उसकी बातों का, व्यवहार का है और उस समय जो हम थे, उसका भी है. उस तारीख़ में वह व्यक्ति सशरीर वहां उपस्थित नहीं था किंतु स्मृतियों में समूचा था. शहतूत उसके बाद भी कई दफ़ा खाए पर दोबारा कभी उतने स्वादिष्ट नहीं लगे.

कितने ही स्वाद होते हैं जो हमें पुराने दिनों की ओर लौटा ले जाते हैं. कितने स्वाद होते हैं जो हमें दोबारा कभी नहीं मिल पाते और हम उनकी खोज में भटकते रहते हैं. दूर-दराज़ किसी गांव में खाया गया सौंधी मिठास भरा भुट्टा हो या घंटों ट्रैफ़िक में अटककर संदेश ख़रीदने के लिए किसी नामचीन दुकान तक पहुंचने की मशक़्क़त हो, सड़क किनारे ख़रीदा गया रसपगा खीरा हो अथवा तपती दोपहर क़ुल्फी वाले की घंटी सुन नंगे पांव भागना, मन उस स्वाद को याद कर चमक से भर उठता है. ऐसा नहीं कि ये चीज़ें हम कहीं और नहीं पा सकते किंतु अवचेतन मन वही स्वाद चाहता है जो किसी एक दिन हमें मिला था. जाने हम उस ख़ास स्वाद को खोजते हैं कि उस स्वाद से जुड़ी अपनी स्मृतियों को दोबारा जी लेने की लालसा से जकड़े रहते हैं.

ज़बान की स्मृतियां बड़ी तीक्ष्ण होती हैं. जो खाने के शौक़ीन होते हैं उन पर तो क़ाबिज़ रहती ही हैं, खाने को अधिक तवज्जोह न देने वालों को भी गाहे-बगाहे धर दबोचती हैं. पिता के हाथों बना कोई व्यंजन सिर्फ़ इसलिए विशेष हो उठता है क्योंकि वह पिता ने बनाया है. फिर भले ही वह संसार की सबसे सरल विधि से बनाया जाने वाला व्यंजन हो. मां के हाथ की रसोई से आज तक कोई होड़ नहीं ले सका क्योंकि कई स्मृतियां उसके समानांतर चलती हैं. साथी के हाथ की बनी साधारण-सी चीज़ भी अद्वितीय स्वाद से भरी लगती है क्योंकि भावनाओं का जुड़ाव रहता है. और कमाल की बात यह है कि हम चाह कर भी उस स्वाद को रेप्लीकेट नहीं कर सकते भले ही ‘स्टेप बाय स्टेप’ उस रेसिपी का अनुसरण कर लें.

अलसाए रविवार, गर्मियों की पुरसुकून छुट्टियां, त्योहारों वाले चहकते दिन, ठंड की ठिठुरती शामें, खाने की कोई न कोई बात इन सबसे जुड़ी है. हम चाह कर भी स्वयं को उनसे अलगा नहीं सकते. अभी बैंकॉक में हूं. यहां मौसम नहीं बदलता पर कैलेंडर में बदलते महीने भी उस स्वाद को स्मृतियों में जीवित कर देते हैं.

डायरी में आप कहती हैं, अपने एकाकीपन से प्रेम करो, क्यों करें? यह भी बता दीजिए.

अपने संग का आनंद एक दार्शनिक प्रत्यय की तरह होता है.

कोई बनावटी गंभीरता ओढ़कर ज़बरन एकाकीपन लाने की सलाह मैंने नहीं दी. न ही उस अकेलेपन का मतलब ख़ुद के और दुनिया के बीच विराम खींचना है और न ही घोर रूप से आत्मकेंद्रित हो जाने से है. मेरे एकाकीपन से मतलब अपने लिए स्पेस रखने से है. साधारण शब्दों में, चलती बस की खिड़कियों से झांकते हुए हम, भागते हुए दृश्य भी देख रहे होते हैं और स्वयं के साथ एक वार्तालाप में भी होते हैं.

मैं देखती हूं कि एक अंतहीन बातचीत हर ओर चलती रहती है. बोलकर हो या लिखकर, सोशल मीडिया पर हो या किसी और माध्यम से. हमारी पूरी ऊर्जा एक ऐसे पिसान में जा रही है जहां दो लोगों के बीच शब्द पिस रहे हैं, कुछ न कुछ झराने के लिए बेताब, चाहे उसके कोई मायने न निकलते हों. हमारा आत्म हम से जो पूछ रहा होता है उसे टालते रहते हैं.

अतिव्यस्तता के नाम पर स्वयं के संग वक्त बिताने से हम कतराकर निकल जाते हैं. दूसरों में ख़ुद को खपाए, बने-बनाए विचारों के वाद-प्रतिवाद में सब व्यतीत हो जाता है और इस प्रकार एकाकीपन में अपने विचारों की प्रसव पीड़ा भोगने से हम वंचित रह जाते हैं. लोगों को अकेलेपन से इस तरह डरते देखा है कि जिन्हें वे पसंद नहीं करते या जिनके साथ उनका तारतम्य नहीं बैठता उन लोगों का संग भी स्वीकार कर लेते हैं.

वे वक्त काटने के लिए उन पर इतना डिपेंड करने लगते हैं कि बिना उनके ख़ुद को निरीह समझने लगते हैं. अपना संग उन्हें जोखिम भरा लगता है. यदि हम ही अपना साथ एन्जॉय नहीं कर पाते तब औरों से कैसे उम्मीद करते हैं कि वे हमारा साथ पसंद करेंगे. अपने विरोधाभास देख उसे स्वीकार और वहन करने का कौशल बिना एकाकीपन नहीं आएगा.

क्या यह डायरी प्रेस में जाते-जाते भी लगा कि वापस ले लेती हूं. क्या कुछ आशंकाएं रही इसे किताब के रूप में लाने में?

नहीं, वापस लेने जैसा ख़याल कभी नहीं आया क्योंकि अव्वल तो किताब का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था तो मानसिक रूप से स्वयं को तैयार कर चुकी थी. दूसरा, प्रकाशित होने से पूर्व पाठक की दृष्टि से जब भी डायरी को परखा तब-तब मैं निराश नहीं हुई. पर आशंका को लेकर आपकी बात ठीक है. लिखते समय हम किसी और ज़ोन में होते हैं. कोई बैरियर, कोई डर हमारा हाथ नहीं थामता. ये सारी बातें दृश्य में तब आती हैं जब किताब प्रकाशन के लिए जाती है. इनका ज़िक्र मैंने ऊपर भी किया है.

सबसे पहली आशंका तो यही थी कि मेरी निजी बातें पढ़ने में भला किसकी रुचि होगी. दूसरी आशंका परिवार और मित्रों की प्रतिक्रिया थी, उनके चोटिल हो जाने की थी. तीसरी आशंका अपनी निजता को संसार के सामने सदा के लिए रख देने की थी. किताब कितनी ही पुरानी हो जाए शब्द लेखक के साथ रहते हैं. लेखक अपने लिखे से भले ही मुक्त हो जाए पर उसके शब्द मृत्यु के पश्चात भी उसे मुक्ति नहीं देते हैं. उनके प्रति उसकी जवाबदेही सदा बनी रहती है. अजाने के प्रति आशंकाएं मानव-मन की प्रकृति हैं और कालांतर में उनसे मुक्त हो जाना भी. इस तरह अब डायरी सबके सामने है.

इस पर प्रतिक्रिया कैसी आ रही हैं? क्या किसी ने कहा, कि इसमें कुछ प्रेम की बातें हैं और उस प्रेम में मैं ही हूं?

फीडबैक लेखन कर्म के लिए पुशिंग फ़ोर्स का काम करता है. फिर भी मेरा मानना है कि लेखक को फीडबैक के मोह से मुक्त हो जाना चाहिए. अन्यथा हम हर पढ़ने वाले से अपना पाठक होने की अपेक्षा करने लगते हैं और हर पाठक से फीडबैक पाने के मोह से ग्रस्त हो जाते हैं. हम प्रतिक्रिया तक सयत्न पहुंचना चाहते हैं जबकि होना इसके ठीक उलट चाहिए. प्रतिक्रिया हम तक पहुंचे और हम उसे लेखन का ईंधन बना लें.

किताब आए अभी बहुत समय नहीं हुआ है. जितनी प्रतिक्रियाएं मुझ तक पहुंची उनमें से अधिकतर पाठकों ने मेरे लिखे से जुड़ाव महसूस किया है. कुछ को यह आईने जैसी लगी जिसमें वे अपनी प्रतिबिंब देख पा रहे हैं. ख़ासकर स्त्रियों के हृदय से काफी सिंक्रनाइज़ किया है डायरी ने. कसकर गले लगाने जैसी गर्माहट से भरे संदेश बहुत-सी स्त्रियों के मिले. कुछ ने उलाहना दिया कि डायरी का अंत हुआ ही क्यों! किसी ने कहा वह डायरी धीमी गति से पढ़ रहे हैं कि कहीं यह जल्द ख़त्म न हो जाए.

कुछेक शिकायतें भी मिलीं मसलन किताब का शीर्षक कुछ और होना चाहिए था. या कि किताब में लेखक के अपने जीवन की बातें और अपनी दृष्टि से देखा हुआ संसार है, वे संभवतः कुछ और अपेक्षा कर रहे होंगे.

कई दफ़ा किताब को सरसरी नज़र से देखकर (या बग़ैर देखे भी) ख़ारिज कर दिया जाता है. पढ़ने की ज़हमत ही नहीं उठाई जाती क्योंकि वह लेखक व्यक्तिगत रूप से नापसंद होता है. किताबों को सदा निजी द्वेषों से परे जाकर पढ़ना चाहिए.

लेखक का लिखा बेहद पसंद है तो उस से प्रेम हो जाना स्वाभाविक है. कितनी ही बार किरदारों के प्रेम में भी पाठक पड़ जाते हैं. लेखक द्वारा इस तरह के प्रेम को रिसिप्रोकेट करना संभव न होते हुए भी, प्रेम करने वालों के लिए सम्मान बना रहता है. किसी ने पेंसिल से रेखांकित की हुई तस्वीरें भेजकर यह प्रेम जताया तो किसी ने सुबह की चाय से लेकर रात के सिरहाने तक किताब साथ रखकर. कोई व्यक्ति डायरी में अपनी मौजूदगी की आश्वस्ति के लिए अथवा अपने होने पर प्रश्न उठाते हुए अभी तक नहीं आया किंतु हां, लिखे के प्रति पसंदगी दर्ज करते हुए, डायरी को अपने मन का क्लोन बताते हुए अवश्य आए. और हां, एक मीठी मुराद यह भी ज़ाहिर की गई कि उन्हें मेरी डायरी में दर्ज होने की चाह है.