‘… संस्कृति राजनीति के रूप में, संविधान संस्कृति की तरह और लोकतंत्र उसके व्यवहार की तरह उसे कुछ आख्यानों में कुछ जगह मिली है.’ यह वाक्य किसी संस्कृतिकर्मी या विचारक का नहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता का है. अरुणा रॉय का है जो उस त्रयी में से एक हैं जो हमारे समय में साहस, अंतःकरण, सर्जनात्मक, निर्भीकता और मुखर सक्रियता में नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर और कथाकार-बुद्धिजीवी अरुंधति रॉय से मिलकर बनी है.

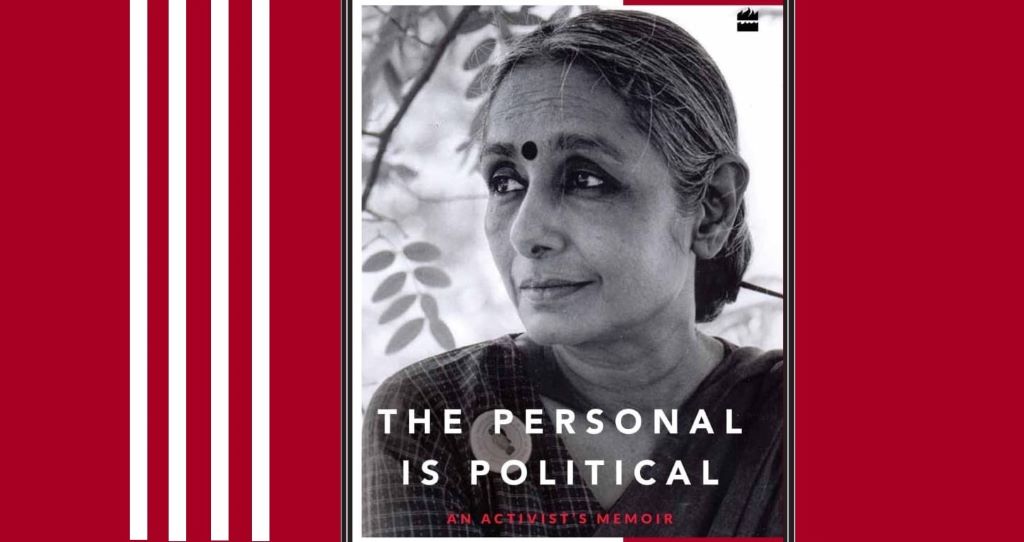

यह वाक्य उनकी अंग्रेज़ी में हाल ही में हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित संस्मरण की पुस्तक ‘द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल’ से है. उस पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के एक ठसाठस भरे सभागार में लंबी चर्चा में शामिल होने का सुयोग मिला.

अरुणा रॉय स्वप्नदर्शी है जिन्होंने अपने स्वप्न को साकार भी किया है: उनके यहां स्वप्न और कर्म में जो अनिवार्य दूरी रहती है, वह बहुत कम हो गई है. वे अथक स्वप्नदर्शी कर्मशील हैं. उन्होंने मौलिक नवाचार किया है पर वे जड़ों पर भी जमी रही हैं. उनके संस्मरण में ‘मैं’ बहुत सहजता से ‘हम’ में बदलता रहता है- वह उनका भर नहीं, एक पूरे सामुदायिक आंदोलन का संस्मरण है.

अरुणा जी ने हमारे कठिन समय और जटिल लोकतांत्रिक व्यवस्था में साधारण की सामुदायिक क्षमता और विवेक को, साधारण के नैतिक बल और सर्जनात्मकता को अपने कर्म, अपने संगठन और अपने लेख में प्रगट-पुष्ट-सत्यापित किया है. वे हमारे समय में साधारण के सशक्तीकरण और उसके द्वारा लोकतंत्र के सत्यापन का बेहद दुर्लभ उदाहरण हैं.

उनका इसरार है कि संस्कृति जीवन मात्र की परिभाषा होती है. संस्कृति बहुल, विविध और लोगों की ज़िंदगी में रसी-बसी होती है. वह सामाजिक और राजनीतिक कर्म और संवाद में अंतःसलिल होती है. उसकी व्याप्ति इतनी विशद होती है कि उसे किसी परिभाषा में बांधा या सीमित नहीं किया जा सकता. पर वह हर कर्म का अनिवार्य संदर्भ होती है.

जब भारतीय प्रशासन सेवा छोड़कर अरुणा रॉय ने लगभग 50 वर्ष पहले सामाजिक कार्य को अपना क्षेत्र बनाया था तो उन्होंने संघर्ष के लिए गांधी जी के अहिंसक सत्याग्रह और सामाजिक, आर्थिक गै़रबराबरी को समझने में अवधारणाओं के लिए डॉ. आंबेडकर और संविधान को अपना मार्गदर्शक बनाया था. उनका अभियान सामाजिक रहा है हालांकि उसके राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है.

अरुणा जी नोट करती हैं कि राज्य लगातार ग़रीबों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी से हट रहा है. ग़रीब लोग एक जबावदेह राज्य चाहते हैं जबकि राज्य अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारियों का बोझ उतारकर ग़ैर-जवाबदेह निजी संस्थाओं को सौंप रहा है. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जो हो रहा है वह ग़रीबों को इनके अहातों से बाहर कर रहा है क्योंकि उनके पास उतनी धनराशि नहीं है.

वे रवीन्द्रनाथ का सार यह बताती हैं कि मानवीय बुद्धि मानवीयता में ही रहती है. मानवीय अभिव्यक्ति के रूप में संस्कृति चौड़ा कैनवास होता है जिसमें विषमताओं, अंतर्विरोधों और सामंजस्य के लिए विशाल ब्रह्मांड में जगह होती है. वे इस पर ज़ोर देती हैं कि राजनीतिक कार्य करने से शुरू और ख़त्म नहीं हो जाता. हमें समुदाय से सांस्कृतिक स्तर पर जुड़ना होता है- उसके गीतों, उसकी धाार्मिक आस्थाओं और जीवनशैलियों से.

वे यह प्रश्न पूछती हैं कि हम लोगों के धार्मिक-सामाजिक अनुष्ठानों के प्रति इतने असहिष्णु क्यों हैं? धर्मनिरपेक्षता से राजनीतिक अलगाव कितना समझ की कमी, सांस्कृतिक संकीर्णता, श्रेष्ठता और स्नाबरी का प्रतिफल है?

वे पूरी बेबाकी से यह भी नोट करती हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता पर, कई मुद्दों पर, जो व्यक्तियों की ज़िंदगी और स्वतंत्रता पर हमला होते हैं, कुछ करने का दबाव होता है. उत्तर-पूर्व दिल्ली में 2020 के दंगों के दौरान मेडिकल सहायता और भोजन की व्यवस्था, कोविड महामारी में हुए लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों के घर-गांव पैदल लौटने के दौरान भोजन, राहत और सुरक्षा का प्रबन्ध आदि सामुदायिक परोपकार के उदाहरण हैं. राजनीतिक दुष्टता ने भोजन और दवाइयों मुहैया कराने को राष्ट्रविरोधी या आतंकवादी गतिविधि बताकर भयानक अमानवीयता दिखाई. न्याय और क़ानून का शासन विपथ हो गया. ज़्यादातर लोग चुप रहे और बग़ल से यह सब होता देखते रहे.

अरुणा रॉय यह भी दर्ज करती हैं: ‘दुखद है कि सत्ता का लगातार दुरूपयोग और नैतिक ढांचे का क्षरण हुआ है. पिछले एक दशक में यह तेज़ पतन संवैधानिक व्यवस्था को बरकाते हुए विषम क़ानून शुद्ध बहुमत के कारण पारित किए गए हैं. संसद ने अवांछनीय जल्दबाज़ी में सलेक्ट और स्टैंडिंग समितियां बनाकर क़ानूनों के प्रारूपों पर विचार करने की प्रक्रियाओं को अतिक्रमित कर दिया. धार्मिक प्रचार से अतर्कित निर्णय ढांप दिए गए हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों का दुरूपयोग भी.’

जोश मलीहाबादी

जोश मलीहाबादी का शुमार बीसवीं सदी के बड़े उर्दू शायरों में होता है. उनके इंतक़ाल को चालीस बरस हो चुके हैं. जब उनकी प्रकाशित रचनाओं के पुस्तकाकार प्रकाशन के अवसर पर उसका लोकार्पण करने का न्योता मिला तो थोड़ा अचरज हुआ. उनकी कई रचनाएं अभी तक अप्रकाशित और असंग्रहीत रहीं.

आयोजन में जाकर एक और अचरज की बात यह पता चली कि एक बुजुर्ग आलोचक ने यह कहा कि जोश साहब पर कोई मुकम्मल किताब अब तक नहीं लिखी गई है. उन्हें जब-तब इंक़लाब का शायर, शबाब का शायर और इंसानियत का शायर कहा गया है. जांनिसार अख़्तर द्वारा संपादित एक संचयन में उनकी जो कविताएं शामिल हैं उन्हें भर देखने से अंदाज़ा होता है कि उनकी शायरी की रेंज कितनी व्यापक थी.

‘वतन- शीर्षक कविता में वे कहते हैं:

पहले जिस चीज़ को देखा वो फ़ज़ा तेरी थी

पहले जो कान में आई वो सदा तेरी थी

पालना जिसने हिलाया वो हवा तेरी थी

जिसने गहवारे को चूमा वो सबा तेरी थी

‘ज़ी-हयात मनाज़िर’ शीर्षक कविता की पंक्तियां हैं:

करने लगते हैं नज़ारे से जो बादल मायूस

बर्क़ आहिस्ता से कुछ कान में कह जाती है

झाड़ियों को जो हिलाते हैं हवा के झोंके

दिले-शबनम के धड़कने की सदा आती है

मुझसे करते हैं घने बाग़ के साये बातें

ऐसी बातें कि मेरी जान पर बन आती है

गुनगुनाते हुए मैदान के सन्नाटे में

आप सबा की सनसनाहट और सागर की खनक

क़ामते-मौजूं में बन जाती है, हल्की सी लचक

रक़्स है दरअस्ल बनाई का लहने-बेख़रोश

क़ल्बे-नाजुक में तमन्ना-ए-हमआग़ोशी का जोश

‘इकतारे का जादू’ में जोश साहब लिखते हैं:

गामज़न इस रास्ते पर एक पीरे-नातवां

हात में इकतारा लब पर रागिनी की सिसकियां

तुन्दरौ झोंकों के शाने पर हरारत का दबाव

जिनमें इकतारे की आवाज़ों का बे परवा बहाव…

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)