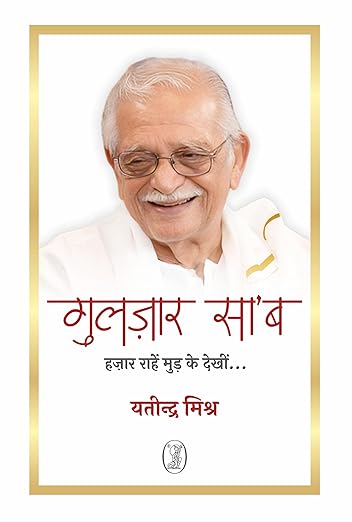

गुलज़ार बीते हफ़्ते नब्बे बरस के हो गए. पढ़िए कवि और कला-मर्मज्ञ यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी उनकी जीवनी ‘गुलज़ार सा’ब हज़ार राहें मुड़ के देखीं’ का एक अंश.

बचपन याद है उन्हें. सरहद के उस पार का बचपन. झेलम ज़िले के दीना (अब पाकिस्तान में) की वो गलियां, जो उनके होने का वजूद उस मिट्टी से तय करती थीं, सब याद है. मां सुजान कौर और पिता सरदार माखन सिंह कालरा का दुलारा ‘पुन्नी’ (सम्पूरन सिंह कालरा का पुकार का नाम) अपने नाना भाग सिंह से इकन्नी और नानी से दुअन्नी पाकर कैसे अपने बचपन के खेलों में डूबा रहता था. भाग सिंह, दीना और झेलम के बीच के पड़ोसी गांव काला के निवासी थे. इस तरह सम्पूरन सिंह के नानी का गांव पड़ोस में ही पड़ता था. ख़ुद दादा जी सरदार निहाल सिंह का पैतृक गांव ‘कुर्लां’; दीना से लगभग एक मील दूर था.

कुर्लां, काला और दीना से गुज़रता हुआ सम्पूरन सिंह का बचपन अपने सबसे सुंदर दिनों में बीत रहा था और उनकी परवरिश में बहुत सारी चीज़ें, ढेरों आवाज़ें अपनी पकड़ मज़बूत कर रही थीं. उन्हें याद है कि उनके गांव और आसपास की बस्ती में हीर सुनाने वाले, गुरुबानी गाने वाले लोग रहते थे. बचपन से ही कानों को जपुजी साहिब और गुरुबानी के पाठ की लत लग चुकी थी. गुरुग्रंथ साहिब की आरती, जो राग धनाश्री में पारंपरिक तौर पर गायी जाती है, उसे जब रागी अपने साज़-बाज़ के साथ गाते थे, तो उनका मन अजीब मस्ती में डोलता था. आरती की टेक वाली लाइन, जो हर अंतरे के बाद आती थी, उनके मन का मौसम ख़ुशगवार कर देती थी-

‘कैसे आरती होय भवखंडना तेरी

आरती अनहदा शब्द बाजन्त भेरी’

आज के गुलज़ार साहब बहुत एहतराम से यह बताते हैं कि जिस सम्पूरन सिंह के कान में यह सब पड़ा है, उस पंजाबी और गुरुमुखी से उनका साबक़ा रहा है. दीना बड़ा व्यापारी शहर था. बड़े क़स्बे की तरह का शहर. आढ़त वाले, थोक व्यापारी और कपड़ा बेचने वाले बजाज सभी उनके नानके काला तक व्यापार करने जाते थे. …और इस तरह काला और दीना मिलाकर अच्छे-ख़ासे व्यापार के दो क़स्बे होते थे.

दूसरे विश्वयुद्ध के दिन थे. दीना के स्टेशन पर वही ट्रेन रुकती थी, जिनमें फ़ौजियों के डिब्बे लगे होते थे. यह 1942-1945 के दरम्यानी सालों का वक़्त है और विश्वयुद्ध की प्रेत-छाया से डोलते हुए न जाने कितने मासूम क़स्बों, शहरों पर उसका कुछ न कुछ असर पड़ा हुआ है. आज गुलज़ार साहब नवासी वर्ष की उम्र में पीछे मुड़कर दीना के स्टेशन पर खड़े आठ साल के सम्पूरन सिंह की ओर जब ताकते हैं, तो उनके शायर का मन भी कलेजे को आ जाता है. आठ साल की उम्र में, सन् 1942 में उनका दीना छूटा और वे दिल्ली बसर के लिए आ गए. आज का शायर पीछे मुड़ता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तमाम ख़रोचें जैसे उनके दामन को किसी अनजान नेज़े से थोड़ा खुरच देती हैं. गोया, वो वक़्त का छूटा हुआ लम्हा आज भी उनकी गिरफ़्त में हो.

वो बच्चा जो दीना में छूट गया, वो शायर जो दिल्ली में जवान हुआ, वो किरदार जो बम्बई में बैठकर अपने गांव-क़स्बे, दादके-नानके, दीना और झेलम को याद करता है, उसकी बस तारीख़ बदल गई है और बीच में लगभग पचहत्तर बरस का लंबा समय बीत चुका है. ‘ज़ीरो लाइन’ कविता में भी दीना ऐसे ही आता है-

मगर सन्नाटे का इक रास्ता था जो दिखाई दे रहा था

वो रास्ता ‘दीना’ जाता था….

बहुत छोटा-सा क़स्बा था, कभी वो

बहुत छोटा-सा गत्तों का बनाया एक स्टेशन था

वहां सब गाड़ियां रुकती नहीं थीं

मगर वो ‘लाम’ के दिन थे

वही रुकती थीं जिनमें फ़ौजियों के डिब्बे होते थे

धुआं दिखता था गाड़ी का, तो दौड़ आता था स्टेशन पर

उसमें अब्बा हट्टी के लिए सामान लेकर लौटा करते थे…

बस इतने भर से पुन्नी की यादें पूरी नहीं होतीं. उनमें पूरा जीवन अपने क़स्बाई किरदार में इस क़दर रचा-बसा है कि उसमें से सरदार माखन सिंह कालरा के ख़ानदान की कहानी को निकालकर अलग नहीं किया जा सकता. यादें और बचपन, वहां की आब-ओ-हवा और मिट्टी, रागियों का सबद कीर्तन और गुरुबानी पाठ और गायन, सब कुछ को स्मृतियों से कहां निकाला जा सकता है?

दीना उसी तरह अब सिर्फ़ स्मृतियों का ही नहीं, बल्कि विचार और रोज़मर्रा की ज़रूरतों का हिस्सा है. उसकी क़िस्सागोई में वहां का बाज़ार-हाट और नसीहतें सभी कुछ अमिट रूप से दर्ज हैं. दीना की कविता इस तरह आगे बढ़ती है-

बस इक बाज़ार था

इक ‘टाल्हियों’ वाली सड़क भी थी

वो अब भी है

मदरसा था जहां मैं टाट की पट्टी बिछाकर तख़्ती लिखता था

गली भी है…

वो जिसका इक सिरा खेतों में खुलता था

वो दीवारें टटोलें, कोयले से जिन पे उर्दू लिखा करता था…

गुलज़ार का शायर मन इतने तरीक़ों से, इतनी गलियों-नुक्कड़ों में बंटकर दीना में बसता है. उफ़! कई दफ़ा ये दर्द बांट लेने का मन करता है. वे अठहत्तर साल की उम्र में दोबारा दीना जा पाए. अपने घर, अपने बचपन, अपने दादा और नाना को याद करने. अपनी नानी की दुअन्नी की खनक टटोलने. मां सुजान कौर को थोड़ा और सांसों और एहसास में बसा लेने के लिए.

हां! एक और बात के लिए. दीना के उस स्टेशन को देखने, जिसके अब दो ट्रैक हो गए हैं. ट्रेन अब भी आती है, मगर अफ़सोस कि उसमें से बचपन नहीं उतरता. सत्तर बरस बाद जैसे सब कुछ को दोनों हाथों से समेटने की ग़रज़ के साथ गुलज़ार दीना में खड़े हैं और स्मृतियों में धुंधलाया सहमा पुन्नी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दिनों में ट्रेन से उतरते हुए फ़ौजियों को देख रहा है.

सत्तर साल लगे हैं मुझको

दीना’ वापस आकर ध्यया छूने में

कितना दौड़ा हूं मैं वक़्त के वीराने में

कितनी लंबी आंख मिचौली खेली है!

यादें पीछा करती हैं, मगर समय उनकी रंगत में पीलापन भरने लगता है. सुनहरी होती जाती स्मृतियां, बचपन और सपनों को एक ख़ास ढंग से ख़ाली भी करती जाती हैं. इकतारे पर गाये जा रहे बाबा फ़रीद और बुल्लेशाह ही बस नेक आवाज़ों की तरह बचे रह जाते हैं. बुल्लेशाह के क़ौल में अंतर्मन का संगीत गूंजता है-

उठ चल्ले गुआंढों यार, रब्बा हुण की करिये

उठ चल्ले हुण रहंदे नाही

होया साथ तियार

रब्बा हुण की करिये?’

पिता, जिन्हें गुलज़ार अब्बू कहते हैं, स्टेशन पर खड़े मिलते हैं, मगर दीना का, उनके सीने में दर्द से भारी होता हुआ समय पीछे छूटता जाता है. सब कुछ एक साथ स्मृतियों के संदूक से निकलकर एकबारगी हाथों से होता हुआ दामन में पसरता है और फिर धीरे-धीरे आंख के सामने से ओझल हुआ जाता है. असमंजस पलता है मन के भीतर और बाहर दोनों तरफ़…

बहुत दिनों की चिपकी हुई तस्वीर थी एक स्टेशन की

कुछ बीच हवा में ठहरा हुआ इंजन का धुआं

पीली पड़ने लगी थी अब रंगत उसकी

ट्रेन के इक दरवाज़े में जो खड़े थे, मेरे अब्बू थे…

उन्होंने इकतारे पर बाबा फ़रीद और बुल्लेशाह को बहुत सुना है बचपन में…‘ रांझा जोगीड़ा बन आया’, ‘जिस तन लगिआ इश्क़ कमाल’, ‘की बेदर्दां के संग यारी’ और इसी तरह के न जाने कितने कलाम. ताडी जत्था गाता हुआ चलता था और उनके बचपन को कविता और संगीत से भरकर एक अलग ही रंग में रचता जाता था.

उन्हें एक आवाज़ भी याद है, सुबह उठकर मथानी लेकर दही बिलोने की. तीसरी मां विद्यावती उन्हें दही बिलोने के काम पर लगाती थीं. वे ‘अधरिड़का’ यानी आधा बिलोया हुआ दही उसके मक्खन और छाछ समेत हर रोज़ कांसे के बड़े गिलास से पीते थे. इसी मेहनताने की एवज़ में दही बिलोते थे, जिसमें मथानी और दही के बीच चलने वाली रस्साकशी से उपजने वाली गुड़प जैसी आवाज़ उनकी चेतना में बहुत दूर तक बसी हुई है. इसमें ख़ुद की मां के गुज़र जाने के बाद दूसरी मांओं का वो दौर भी शामिल है, जिससे कभी सहजता नहीं बन सकी. …और ये भी हुआ कि रिश्ते की महीन धागे सरीखी डोर के दूसरी तरफ़ से भी इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कभी कोशिशें नहीं हुईं.

अलबत्ता दीना से चला आया गुरुबानी सुनने का अभ्यास यहां दिल्ली में भी जारी रहा. हीर सुनाने वाले यहां भी गुरु-पर्व में गाने आते थे. आशा सिंह मस्ताना जैसे बड़े गवैये को उन्होंने बचपन में सुना है. कवि दरबार होते थे और उनके ख़ुद के रिश्तेदार दर्शन सिंह ‘आवारा’ पंजाबी के बड़े शायर हुए. गुलज़ार पर या यों कहें किशोर सम्पूरन सिंह पर इस तरह संगीत और कविता का प्रभाव पड़ता गया. बारह-तेरह वर्ष की उम्र में यह सब दिल्ली के सब्ज़ी मंडी इलाक़े में सुना है उन्होंने.

पंजाबी लोक संगीत की धरती दीना से निकलकर कब दिल्ली आकर अपनी जड़ें जमा गई, ये आज तक ख़ुद गुलज़ार बूझ नहीं पाए. रोशनआरा बाग़ में भी यह चीज़ें उनके किशोर मन को अनजाने ही प्रभावित करती रहीं. बचपन में एक और चीज़ जुड़ी उनकी स्मृतियों में, जो बड़ी दिलचस्प और नई बात थी. यह था आल्हा गायन सुनना. बुज़ुर्ग गुलज़ार आज ऐसे आल्हा की पंक्तियां सुनाते हैं, लगता है जैसे उनका किशोर मन जाग उठा है-

आल्हा ऊदल बड़े लड़ैया, ताका वार सहा न जाय

उन्हें याद है बड़े भाई जसमेर सिंह का एक दोस्त होता था ध्रुव. वो गांधी जी के प्रिय भजन ‘वैष्णव जन तो तेने कहिए’ को बड़े ही ख़ूबसूरत ढंग से गाता था. उनकी फ़ितरत में ध्रुव भी एक रोचक किरदार की तरह बसा हुआ है, क्योंकि उसने ही जवानी के दिनों में उनके मन को गांधी जी के इस भजन से रंगा था. इसी तरह स्कूल में दो दुआएं पढ़ी जाती थीं. इनमें एक थी अल्लामा इक़बाल की ‘लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी’ और दूसरी ‘तेरी शान जल्ले-जलाल हूं’.

यह सब मन के कपड़े को रंगने वाली ऐसी चीज़ें थीं, जिनके रंगरेज़ उसके बाद से बचपन और किशोरावस्था की स्मृतियों में कहीं गुम हो गए. तब से आज तक सम्पूरन सिंह के मार्फ़त गुलज़ार के भीतर का युवा वो सब खोजना, बीनना, बटोरना चाहता है, जो अनजाने ही रास्तों में छूट गई हैं. अपनी यादों के बड़े से सफ़री झोले में सब कुछ को समेट लेने की एक नाकाम-सी, मगर बड़ी जद्दोजहद…

इस जद्दोजहद में शायर का बहुत कुछ ऐसा पीछे छूट गया, जिसकी याद से मन ख़ुश्क़ हो जाता है और दर्द है कि न जाने कहां-कहां से रिसता रहता है.

यह रिसते हुए दर्द में खो जाने की तड़प और कुछ भी बचे न रह पाने की आह को कुछ कविताओं की अलग-अलग अभिव्यक्तियों में पढ़ा जा सकता है, जहां से गुलज़ार का किरदार एक मुकम्मल सूरत पाता है.

जाने कब छोटी का मुझ से छूटा हाथ

वहीं उसी दिन फेंक आया था अपना बचपन-

लेकिन मैंने सरहद के सन्नाटों में सहराओं में अक्सर देखा है

एक ‘भमीरी’ अब भी नाचा करती है

और एक ‘लाटू’ अब भी घूमा करता है! (भमीरी)

…

एक ही चक्कर लेता है चक्की पर रखा उम्र का चाक

एक ही चक्कर में सारा कुछ पिस जाता है…

रात और दिन की तसबीहें अब टूट रही हैं

इक बालिश्त हिस्सा बाक़ी है उम्र का शायद!

लौट रहा हूं ‘दीना’ जहां से चाक चला था! (एक ही चक्कर लेता है..)

…

मगर ये सिर्फ़ ख़्वाबों ही में मुमकिन है

वहां जाने में अब दुश्वारियां हैं कुछ सियासत की

वतन अब भी वही है, पर नहीं है मुलक अब मेरा

वहां जाना हो अब तो दो-दो सरकारों के दसयों दफ़्तरों से

शकल पर, लगवा के मुहरें, ख़्वाब साबित करने पड़ते हैं!

(अगर ऐसा भी हो सकता है)

(साभार: वाणी प्रकाशन)